元箱根バス停から今度は箱根峠に上りそこから下って三島宿へ向かう。

実際には山中城址でバスに乗り帰路につき再び山中城址バス停から歩いて三島宿に到達したのであるが続けて書くことにする。

湯本から三島は様々な分割で数回訪れている。

芦ノ湖を写すことができた。最大難関と思っていた箱根湯本から芦ノ湖まで歩けたので気持ちが軽くなっている。先はながいのであるが。

芦ノ湖

箱根神社の赤い鳥居が見えている。残念ながら富士山は見えなかった。

葭原久保(よしわらくぼ)一里塚跡 日本橋から24番目

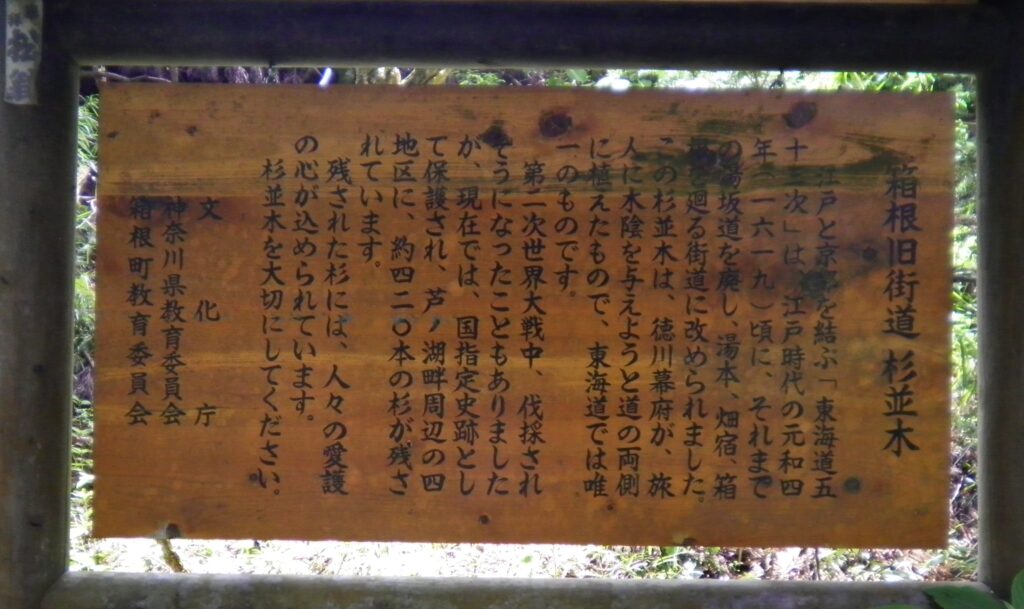

箱根旧街道杉並木

箱根旧東海道はそれまでの湯坂道を廃して、湯本、畑宿、箱根を廻る街道に改められた。この杉並木は徳川幕府が旅人に木陰を与えようと道の両側に植えたもので東海道では唯一のものです。現在は国指定史跡として保護されています。

箱根関所跡

駒形神社

箱根宿

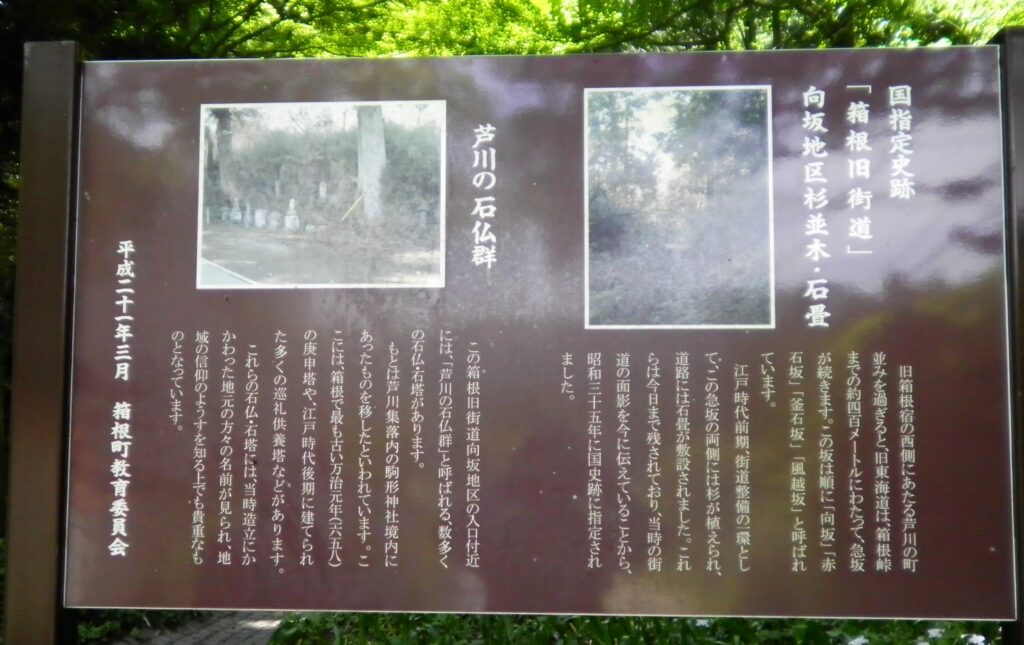

芦川の石仏群

旧箱根宿の西側にあたる芦川の町並みを過ぎると箱根峠まで約四百メートルにわたって旧坂が続く。「向坂」」「赤石坂」「釜石坂」「風越坂」

「芦川の石仏群」と呼ばれる多くの石仏はもと芦川集落内の駒形神社境内にあったものを移したといわれている。箱根でもっとも古い庚申塚や江戸時代後期に建てられた巡礼供養塔などがある。

向坂

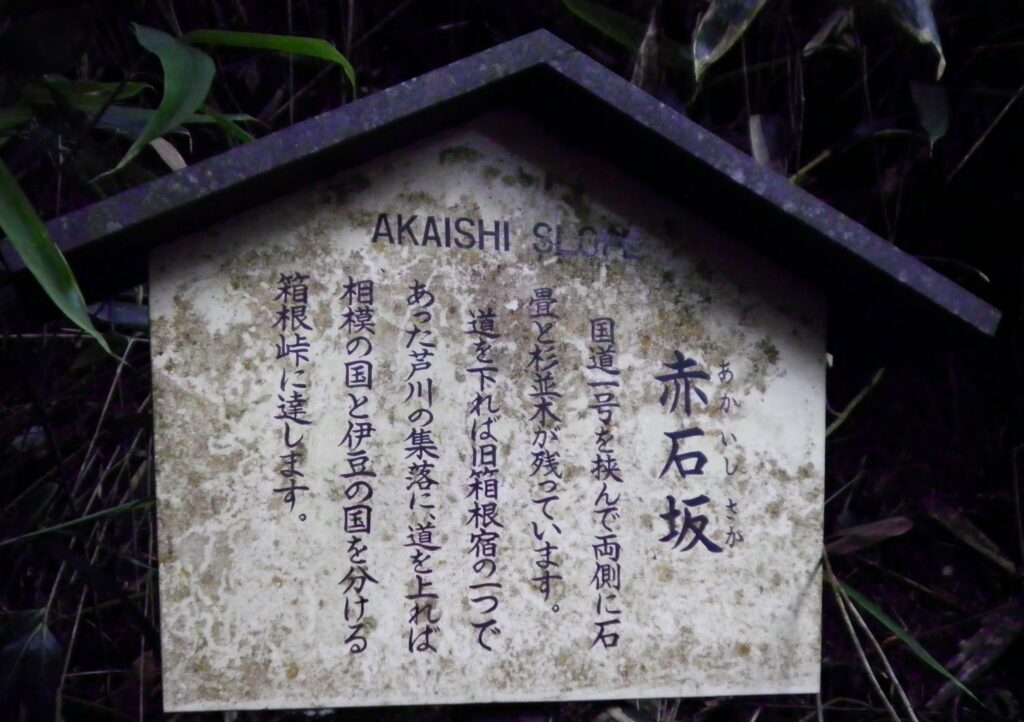

赤石坂

国道一号を挟んで両側に石畳と杉並木が残っている。

釜石坂

この坂道に残る杉並木は芦ノ湖畔のドンキン地区、吾妻嶽地区、箱根関所付近の新谷町地区と並んで箱根旧街道に現存する江戸時代の杉並木です。四つの地区を合わせて約四百二十本の老杉が残っている。

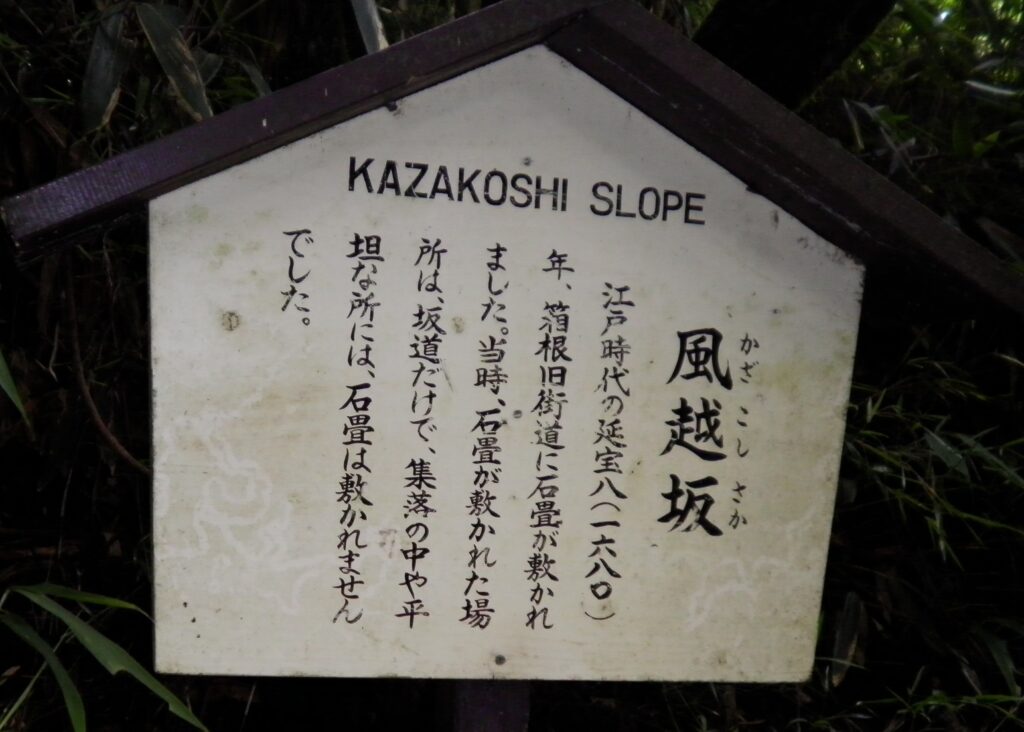

風越坂(かざこしざか)

江戸時代に敷かれた石畳は坂道だけで集落の中や平坦なところには敷かれなかった。

挾石坂(はさみいしさか)

箱根峠にかかる坂で当時は荒涼としていた。三島宿までは四里(十六キロ)ちかくあり、こわめし坂、自転坂など難所が続く。

箱根峠のバス停

国道一号線で急に旧街道から現代に戻される。

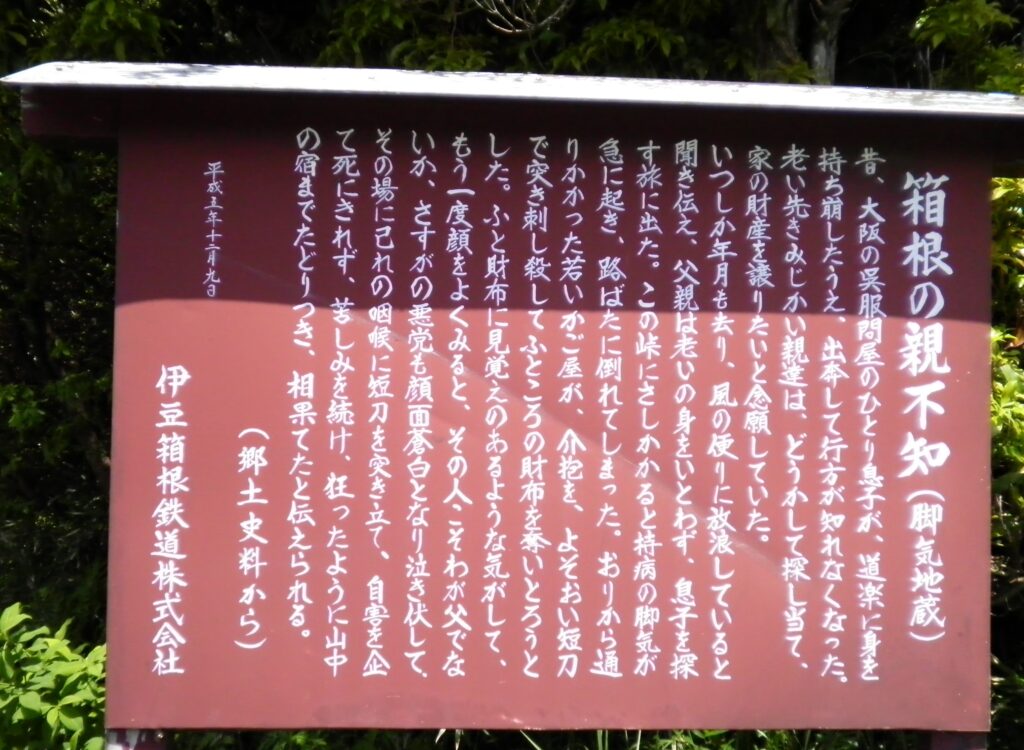

箱根の親不知(御気地蔵)の案内板

大阪の呉服問屋の一人息子が道楽のすえ家を逃げ出した。老い先短い親は息子を探しに出る。この峠にさしかかったとき老人は持病の脚気でたおれてしまう。通りかかた若いかご屋が介抱するふりをして短刀で突き刺し財布を奪う。財布に見覚えが。殺した老人は実の親であった。息子は自害するが死にきれず苦しみつつ山中をさまよいついた宿であい果てたということです。

箱根峠の信号

この道でいいのかなと車に気を付けつつあるく。再び箱根旧街道の門がありほっとする。

現代の石碑が登場。

源実朝 <箱根路を我が越え来れば 伊豆の海や沖の小島に波の守る見ゆ> 橋田寿賀子 <おしん辛抱> など。

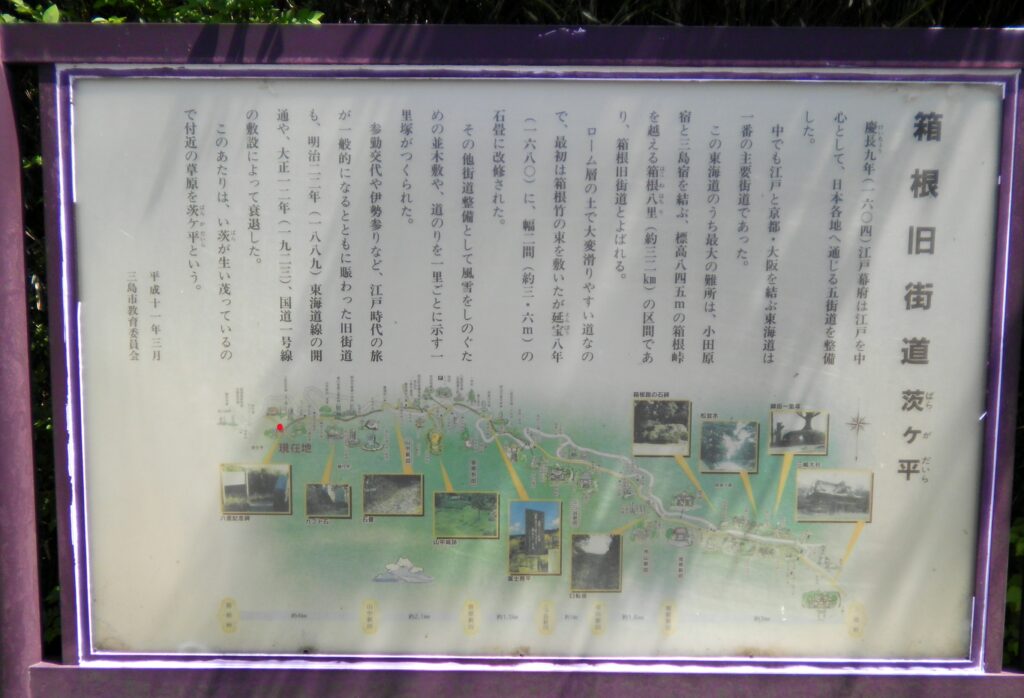

箱根旧街道 茨ケ平(ばらがだいら) の案内板

箱根旧街道の道はローム層の土で大変滑りやすかった。このあたりはい茨が生い茂っているので付近の草原を茨ケ平という。

井上靖箱根八里記念碑 北斗闌干

是より江戸二十五里・京都百里の石柱

道の両側から細い竹がアーチを作る。もしかしてこれが箱根竹か。これを束にして道に敷き詰めていたのであろうか。

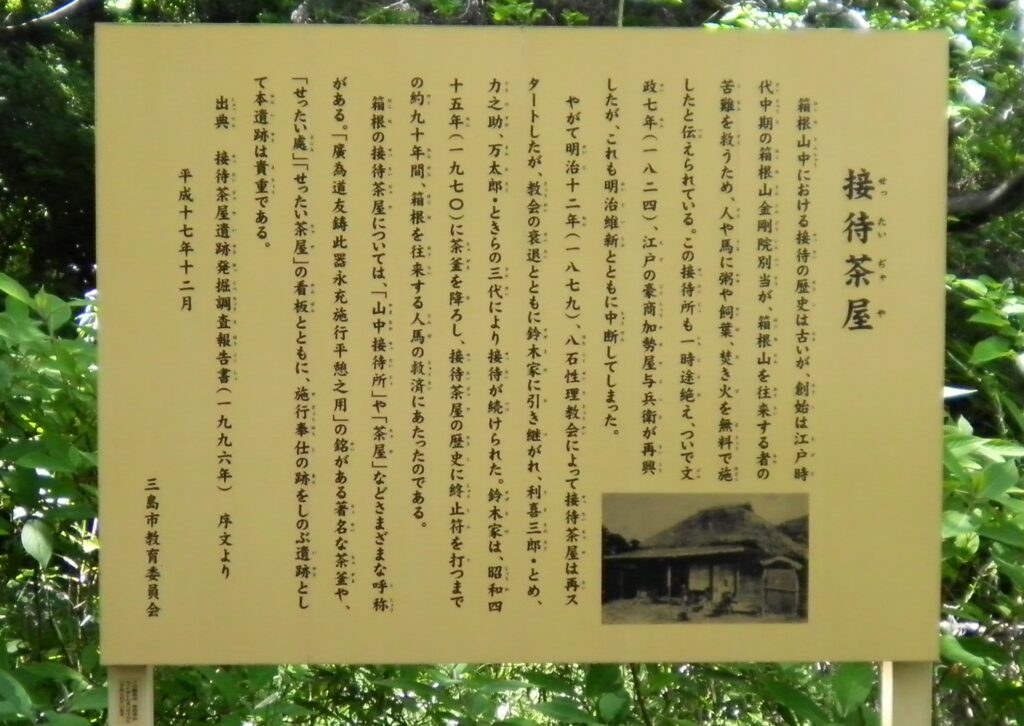

接待茶屋の案内板

箱根山の接待は江戸時代中期、箱根山金剛院別当が箱根山を往来する人の苦難を救うため、人に粥、馬に飼葉、焚き火を無料で提供した。この接待所も一時途絶えたが、江戸の豪商・加勢屋与兵衛が再興。明治維新に中断。

明治十二年八石性理教会によって再会。その後鈴木家が引き継ぎ、利樹喜三郎・とめ、力之助、万太郎・ときら三代で昭和四十五年まで90年間救済し続けた。

そんな奉仕の精神で接待していた人がいたとは。実際に歩いてみないとわからないものである。有料でも助かったであろうに。

接待茶屋は函南町となる。箱根関所へは三十三町。約一里。

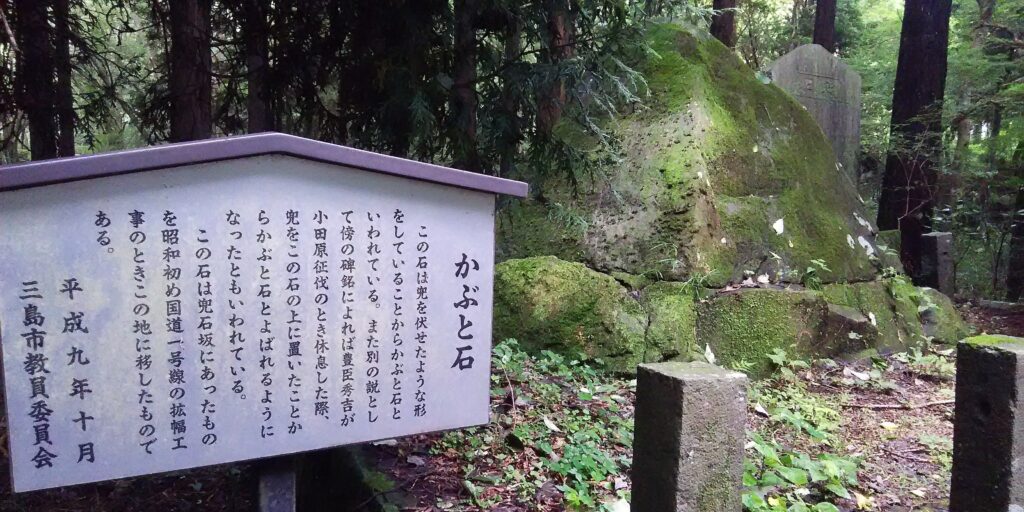

かぶと石 兜の形に似ているから。さらに秀吉が小田原攻めのとき兜を置いた石といわれている。もとは兜石坂にあったものを国道一号線の工事の際ここに移した。

兜を置いたかどうかは別として秀吉や名の知れた人そうでない人がたくさん通ったとおもうと箱根路も感慨深い。

雲助徳利の墓 盃と徳利が彫られている。酒を愛した雲助の頭をしのんで仲間がたてたらしい。雲助というと旅人を困らす印象であるが頭がしっかりしていたのは旅人にとってもありがたいことである。

駒形諏訪神社と山中城址

山中城は北条氏が小田原城を防御するための城であったが秀吉に半日で攻め落とされる。土塁などが残されている。

同行したリーダーは私に合わせてくれてこの日はここまでの行程としバスに乗る。

違う同道者と次の出発は山中城址からである。先ず城址見学。障子堀などが綺麗に整備されていた。城址の好きな人はたまらないのでは。あまりにも整備され過ぎかな。城がないと興味が薄くなる者も面白かった。

旧東海道は工事中のため歩けない箇所がありました。

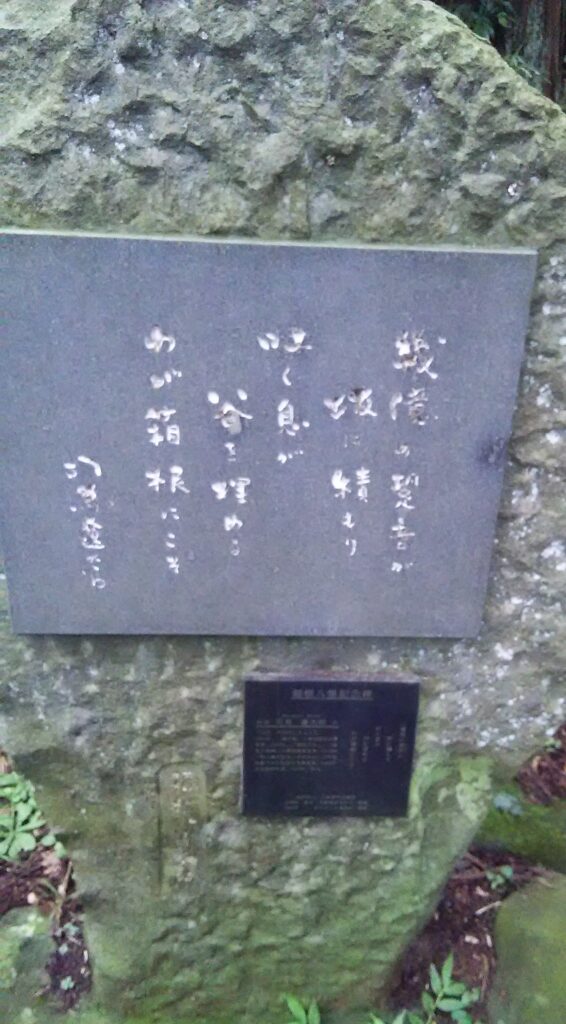

司馬遼太郎の箱根八里記念碑 幾億の跫音が坂に積もり 吐く息が谷を埋める わが箱根にこそ

富士見平の芭蕉の句碑

霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き

富士山見えず。

笹原一里塚石碑

箱根八里西坂・三島宿まで6キロ

小田原宿から箱根宿までが東坂。箱根峠から三島までが西坂。

こわめし坂を過ぎて題目坂

こわめし坂はあまりにも急な坂で背負った米が歩く人の汗と熱でこわ飯になったと言い伝えの坂。坂はアスファルトでとっとっとと進んでしまい時々足を横むきにして進んだ。

自転坂を過ぎて箱根路の碑

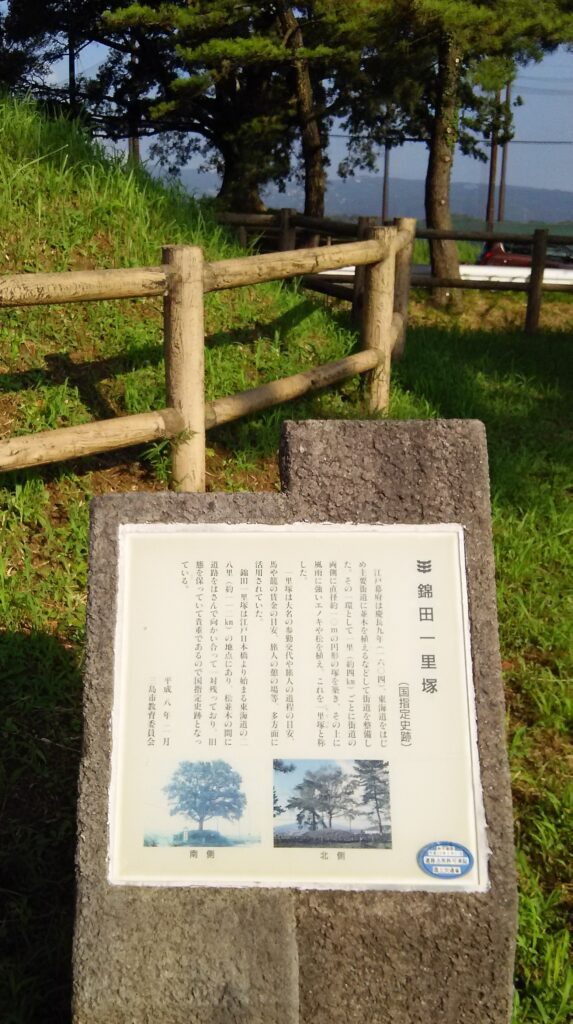

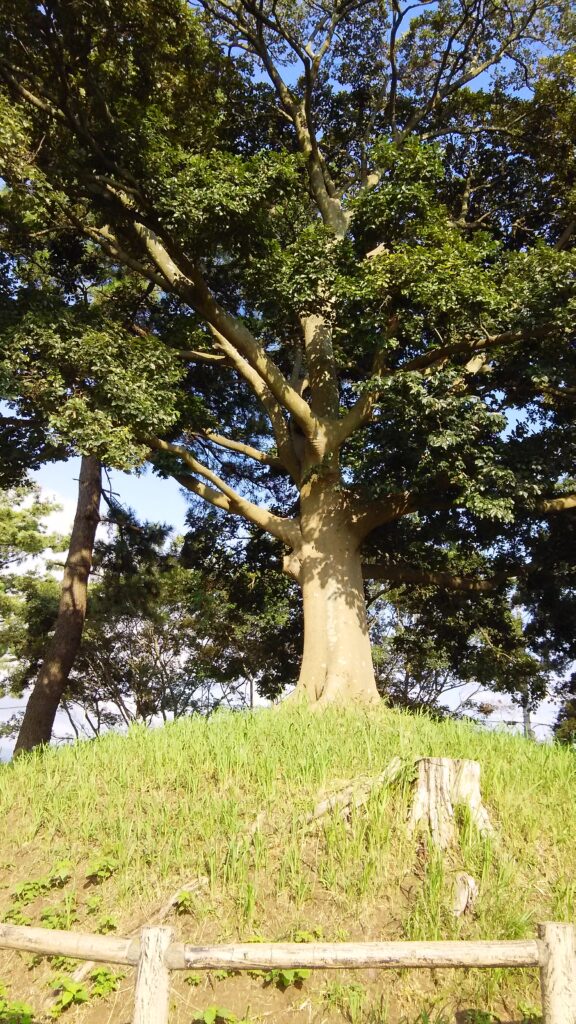

錦田の一里塚

日本橋から二十八里。旧態を保っていて国指定史跡。

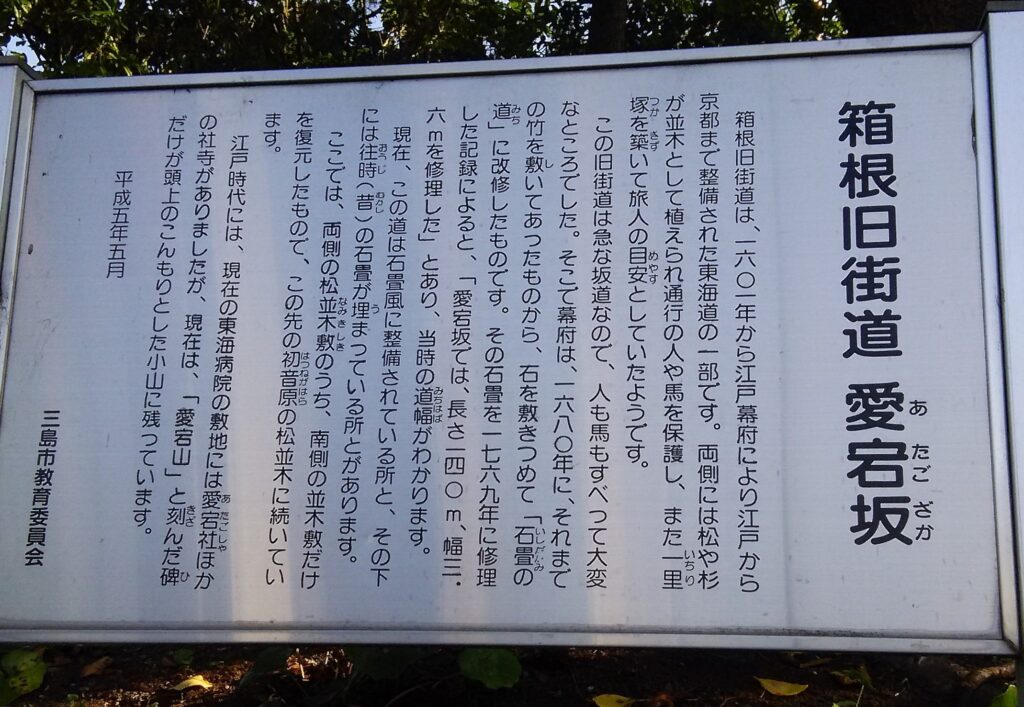

愛宕坂

1769年修理した記録がある。愛宕坂は長さ140メートル幅36メートルを修理したとあり当時の道幅がわかる。

旧東海道のすぐ右手に三嶋大社の鳥居が。簡単に三嶋大社を参拝。

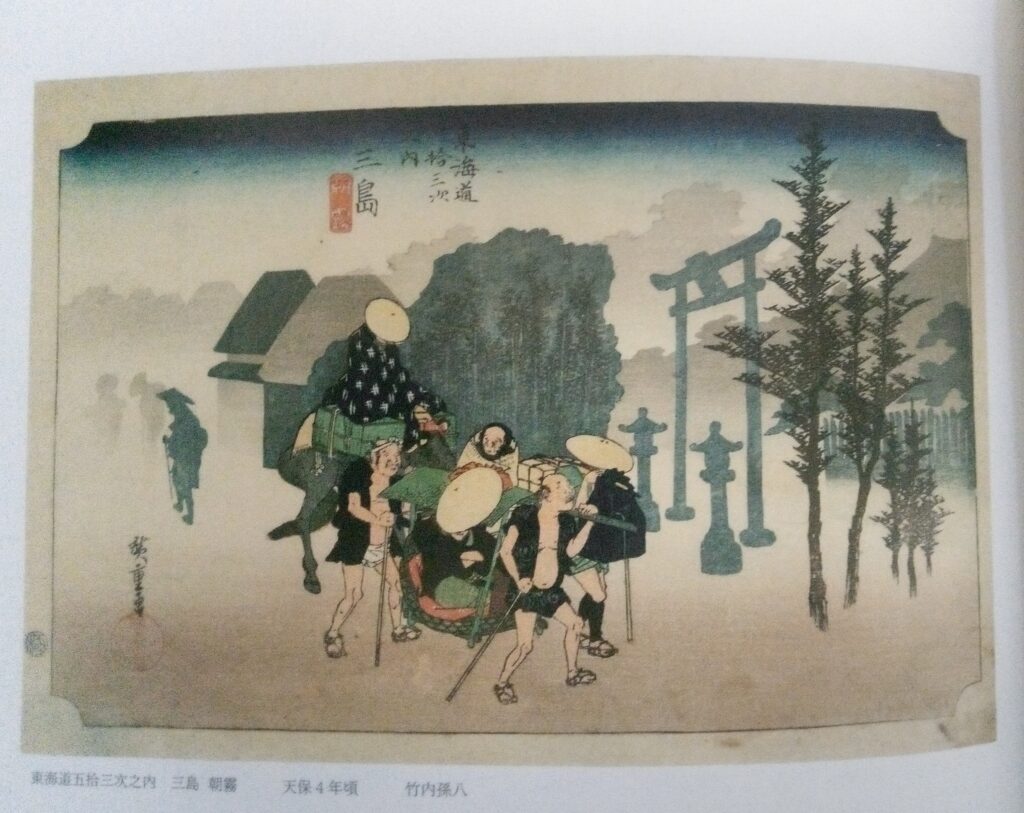

広重の三島は三嶋大社を左手に朝霧の中の旅のようす。箱根峠に向かう人。朝きりの中に消えていく沼津に向かう人。風景だけではなく旅人のなったつもりで朝霧を肌で感じさせる。

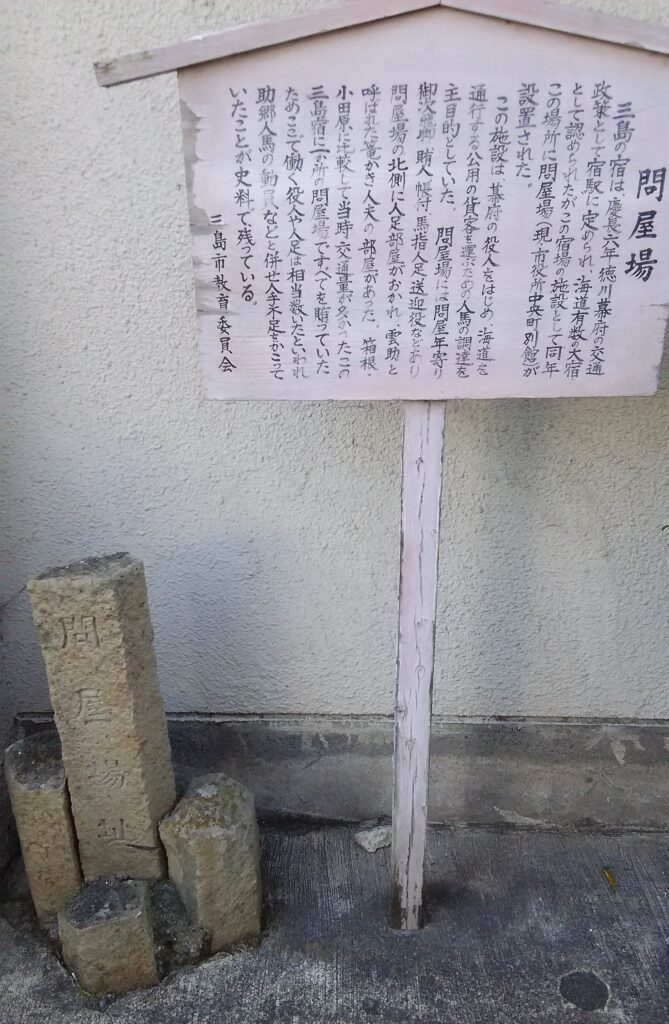

問屋場跡

この施設は幕府の役人をはじめ街道を通行する公用の貨客を運ぶための人馬の調達を主目的としていた。問屋場のは問屋場年寄り、御次飛脚、賄人、帳付、馬指人足、送迎役などがあり問屋場北側には人足部屋が置かれ雲助と呼ばれた駕籠かき人夫の部屋があった。

箱根、小田原よりも交通量が多い三島は一か所の問屋場ですべてまかなっていた。相当数の役人や人足がいたと思われるが人馬の動員など人手不足であったと史料にあそうだ。

世古本陣跡

樋口本陣跡

伊豆箱根鉄道の三島広小路駅で終了。ここからJRの三島駅に行く。

【 寄り道 】

三島は散策して楽しい場所である。三嶋大社はもちろん他に古い建物もあり見学も好し水の流れに沿って歩くのも好しである。

今回は三島スカイウォークも出来たということでそちらと柿田川湧水群など訪ねた。

三島スカイウォーク

高くてながい橋である。

スカイガーデン

お花がたくさん上から下がっていてお花の空間が眼を楽しませてくれる。

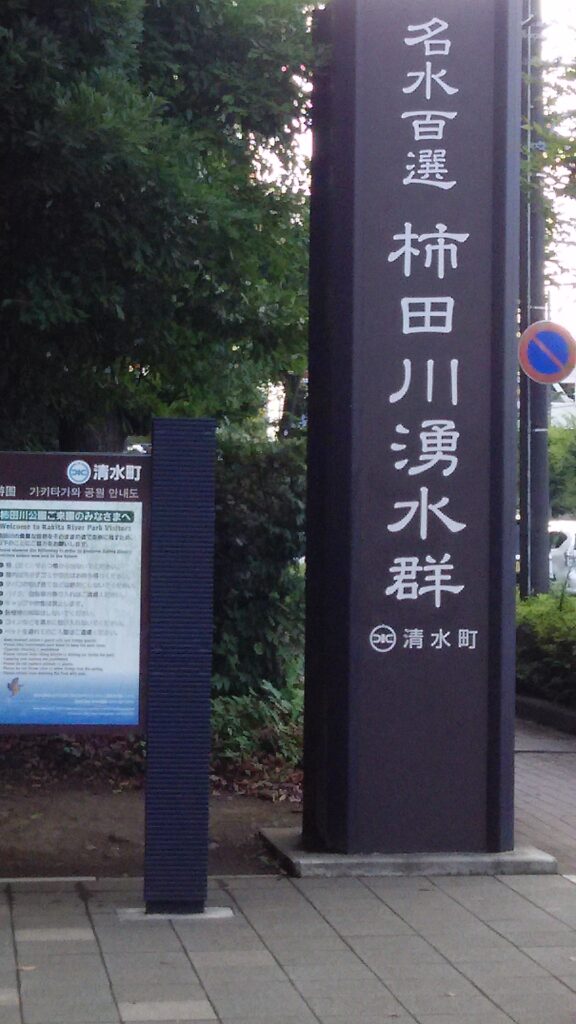

柿田川湧水群

富士山の雪や雨が地下水となって湧き出てくる場所である。

第一展望台から湧き水が出てくるのがわかる。

第二展望台からは美しい水の色にお眼にかかれる。かつて紡績工場が井戸として使っていた。

柿田川の上流が三島宿から沼津宿に至る一里塚と対面の石のある八幡神社のほぼほぼ近くである。。