沼津は旧東海道歩き前に訪れている。目的地は御用邸記念公園、沼津港魚市場、千本公園である。さらに旧東海道を歩いてた友人と再度訪れ散策した。

旧東海道。街道の左右のお寺それぞれに一里塚。沼津に向かって右手に玉井寺(ぎょくせいじ)。こちらにあるのが玉井寺一里塚。左手に宝池寺(ほうちじ)で宝池寺一里塚。写真は宝池寺一里塚。この一対を伏見一里塚というのだそうだ。

八幡神社の奥に源頼朝と義経が腰かけたという対面石。

治承4年(1180)10月に平家軍が富士川の辺りまで進軍してきたので頼朝は鎌倉から出陣しここに陣をかまえる。そこへ義経が奥州からかけつけこの地で感涙の対面。この時頼朝が食べようとした柿が渋柿だったためねじってかたわらにすてたところ後に二本の柿の木が成長した。二本の柿の木は幹をからませねじりあっていたので土地の人はねじり柿と呼ぶようになった。

史実の正確さはわかりませんが凄い場所です。写真左奥の石のそばの二本の木がねじれていたので一応ねじれ柿としておきますがどういうことか。二人の仲がねじれてしまったことを意味するのか。心は離れることなく複雑につながっていたということか。

それぞれの石の下とまわりが面白い。長方形の石と丸い石。何か意味があるのかな。

亀鶴伝説の潮音寺。

子のない長者が観世音菩薩に祈り女の子に恵まれる。名前を亀鶴とつけ美しく成長するが両親は早くに亡くなる。頼朝に召されて応じなかったとか工藤祐経に召され曽我兄弟の敵討ちの後入水したなどの伝説が残っている。

道は旧国道1号線と合流する。この先旧東海道は狩野川の土手に添う細い道に入るのであるがそのまま国道を歩いてしまい平作地蔵の祠を見ずに通り過ぎてしまう。なんたる失態。

平作地蔵の祠。文楽や歌舞伎で同じみの『伊賀越道中双六』の「沼津」「千本松原」での父親平作の地蔵尊がある。

「沼津」。平作は旅人の荷物運びをしていた。一人の客の荷物を運んでケガをした平作は客に手当てしてもらい客を自分の家に泊める。ところがこの客は平作の別れた実の息子であることがわかる。息子は娘の恋人のかたき討ちの相手の居場所を知っている人物でもあった。平作は切腹をして自分の命と引き換えに仇の居場所を息子から聞き出すのである。切腹の場面は「千本松原」である。

平作地蔵は平作の住まいのあったところとされている。

中央公園の中に沼津城本丸跡。

戦国時代に武田勝頼が三枚橋城を築城。その後廃城となり江戸時代に沼津城として同じ位置に築城されたようである。明治に入って沼津兵学校として使い廃校。さらに二回の大火を受け堀も埋められ城は姿を消す。

この先、御成橋、永代橋を左手に右方向に直角にまがって進む。城址近くだからであろうか面白い道筋である。沼津は城下町であったのかと印象が変わる。

間宮本陣跡。沼津宿の中心となる。

駿河湾方向に進むと千本松原へと続くが旧東海道は永代橋を左手に右折する。

【 寄り道 】

千本浜公園

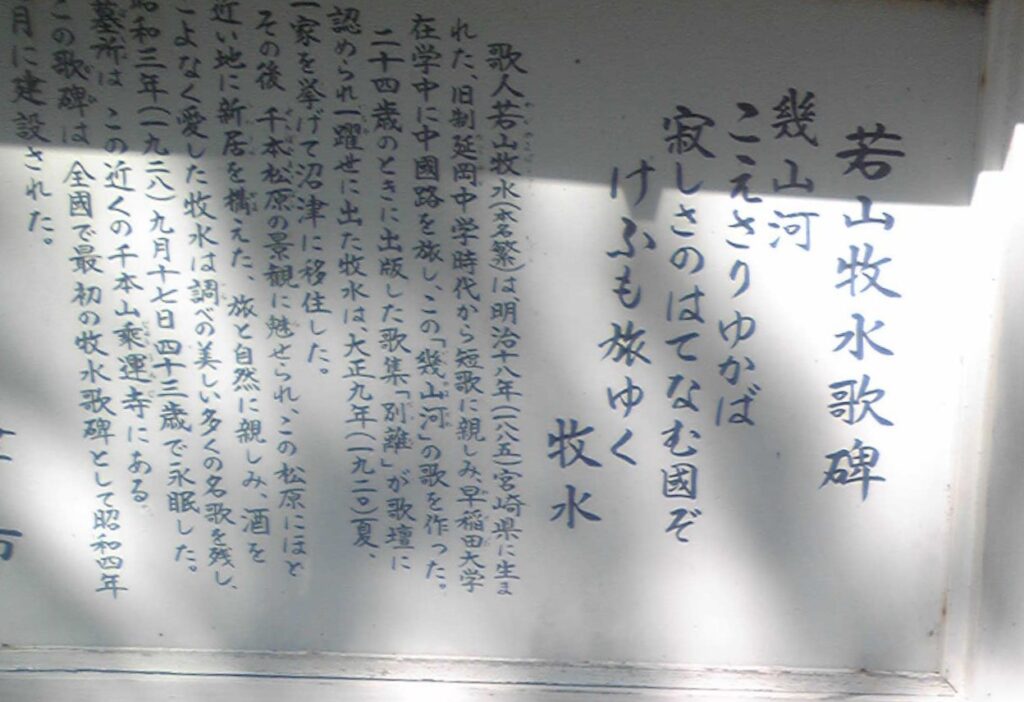

若山牧水歌碑

< 幾山河こえさりゆかば 寂しさのはてなむ国ぞ けふも旅ゆく >

牧水は宮崎県の生まれである。23歳のとき歌壇に認められる。大正9年(1920年)沼津に移住。千本松原に魅せられ近くに新居を構える。旅と自然に親しみ酒を愛した牧水は昭和3年(1928年)43歳で永眠。

この公園に『若山牧水記念館』もある。気持ちの好い空間である。

若山牧水のお墓は永代橋のところで右に曲がって左手の乗運寺にある。素通りしましたが。

井上靖文学碑

< 千個の海のかけらが 千本の松の間に 挟まっていた 少年の日 私は毎日 それを一つずつ 食べて育った >

小説『夏草冬濤(なつくさふゆなみ)』に主人公・洪作が中学2年生のとき浜松中学から沼津中学に転向している。下宿先の伯母の家は三嶋大社の門前にありそこから一時間半かけて沼津中学に通っているそうである。

千本松原

文楽、歌舞伎の「千本松原」の場面にぴったりである。

ここは戦国時代、武田軍と北条軍が激しい地上戦をしたらしい。

旧東海道・沼津~原

途中から旧東海道は163号線に入る。そして右手にJR東海道本線。

31番目の松長一里塚跡碑

片浜駅が右手に。東海道本線を渡り東海道本線は左に。

名僧といわれる白隠禅師ゆかりの松蔭寺

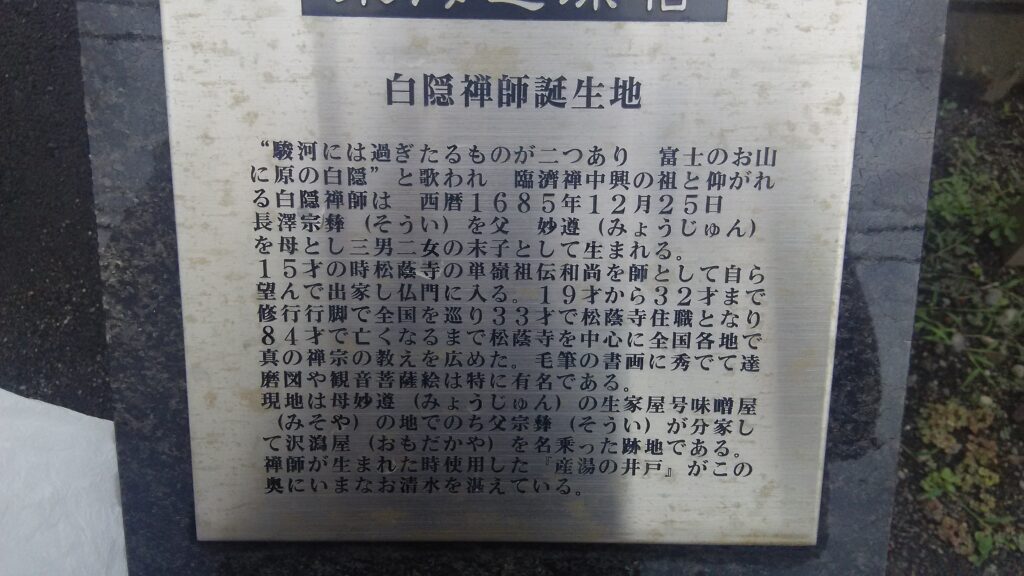

白隠禅師誕生の地

< 駿河には過ぎたるものが二つあり 富士のお山に原の白隠 >

白隠禅師はこの地で生まれ15歳のとき松蔭寺で出家。19歳から32歳まで全国で修行行脚。33歳で松蔭寺の住職に。84歳で亡くなるまで全国を巡り禅宗の教えを広める。現地は母の生地で屋号味噌屋。その後父が分家し沢瀉屋を名乗った地跡地。

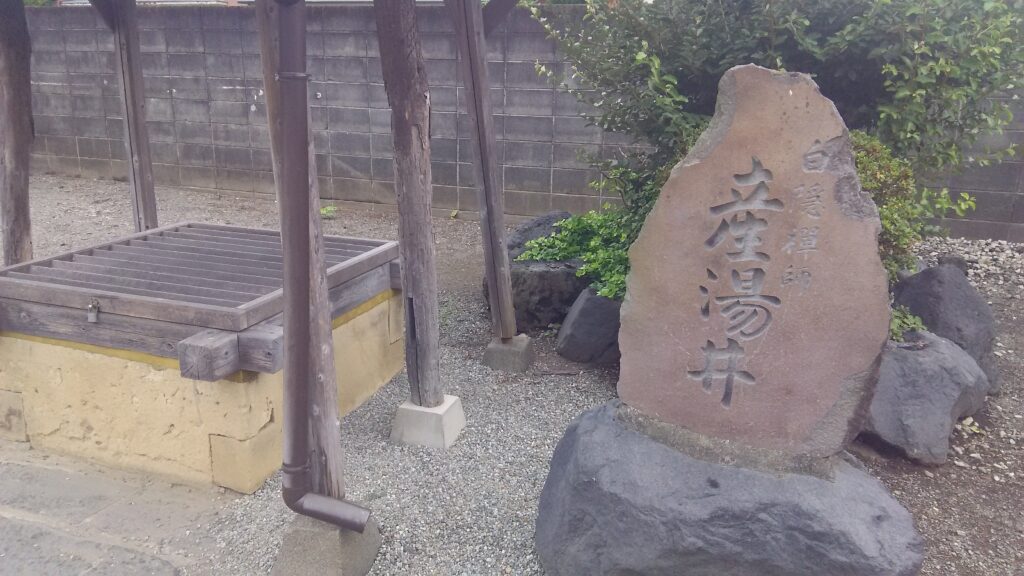

禅師が生まれたとき使用した「産湯の井戸」は今なお清水を湛えている。

白隠禅師産湯井

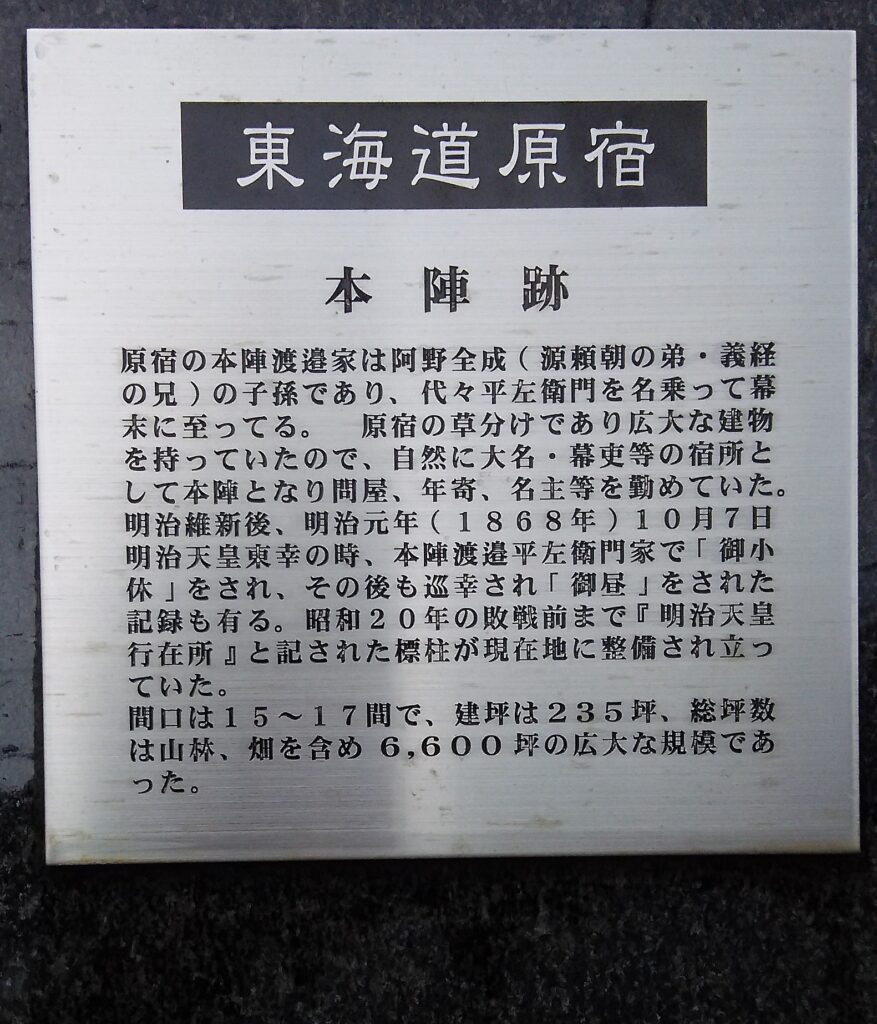

原宿渡邊本陣跡

南側に原駅

渡邊家は阿野全成(源頼朝の弟・義経の兄)の子孫で、代々平左衛門を名乗っていた。明治天皇の行在所でもあった。建坪235坪。

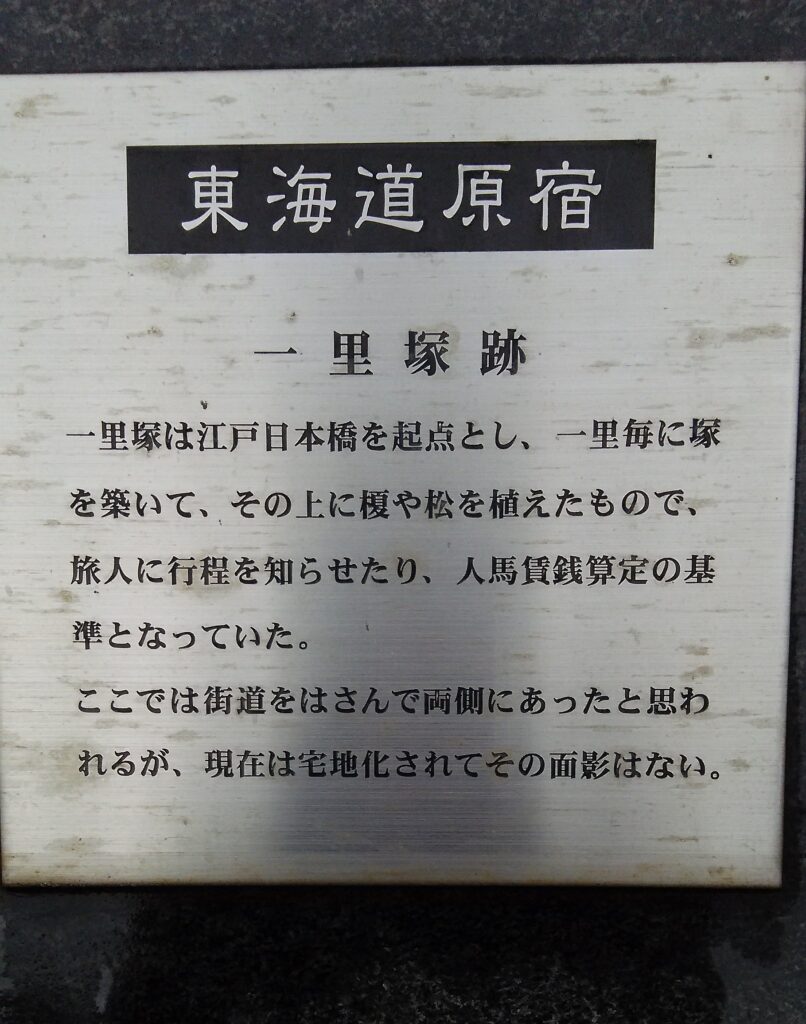

原宿一里塚

東海道線がどんどん近づく。

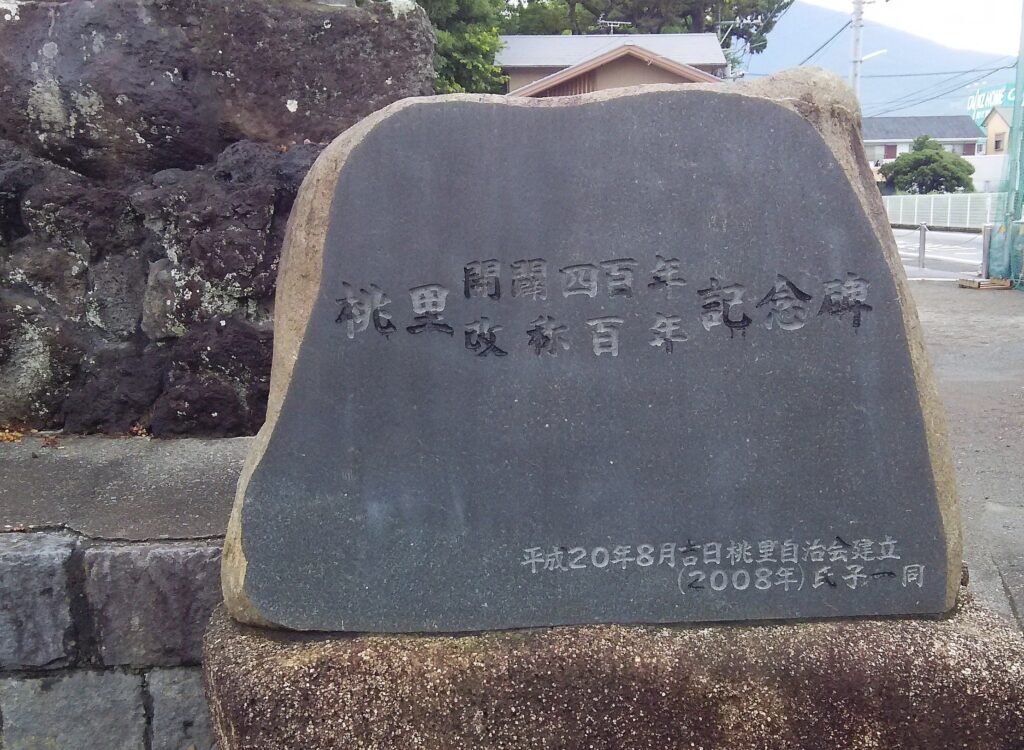

浅間愛鷹神社前に改称記念碑

この辺りは浮島ケ原と呼ばれ低湿地帯であった。開墾に貢献した二代目鈴木助兵衛の名をとり助兵衛新田と呼ばれていた。明治に入りスケベエはよくないと桃里に改称したらしい。

浅間愛鷹神社の狛犬

東田子の浦駅前で旧東海道は東海道線を南に渡り旧国道一号線となる。

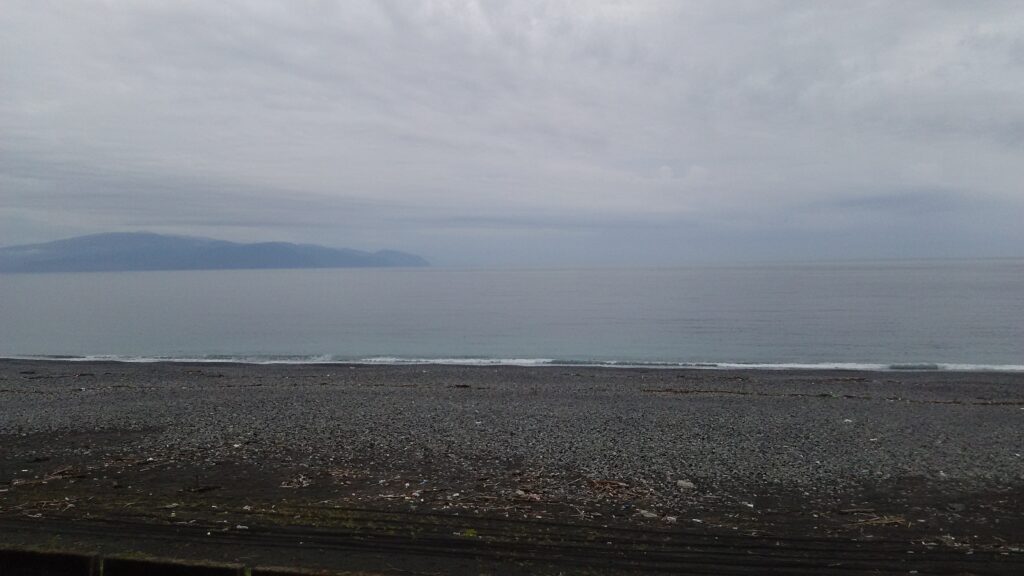

田子の浦

< 田子の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける > (山部赤人)

富士は見えませんでした。

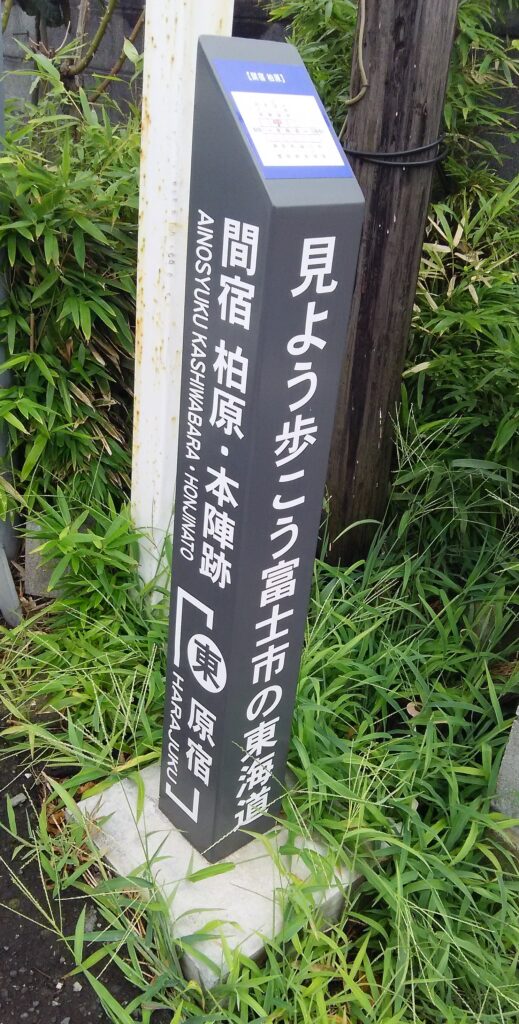

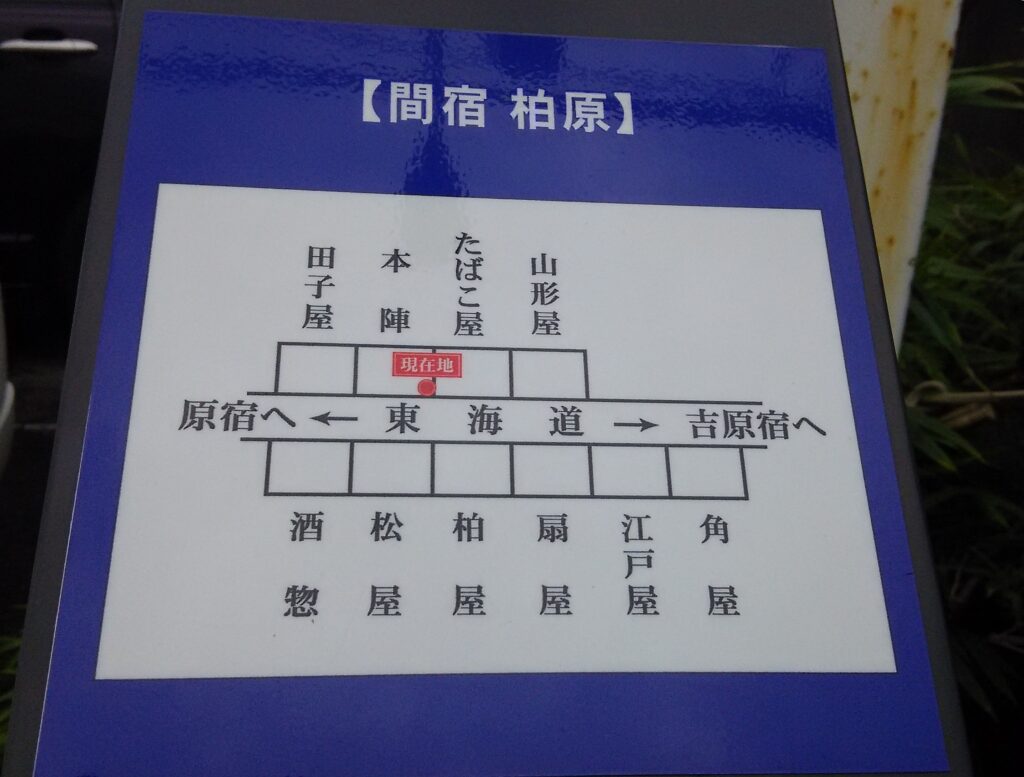

原宿と吉原宿の間の間宿柏原本陣跡案内

間宿柏原案内

立圓寺

増田平四郎の像・一里塚跡案内

増田平四郎像

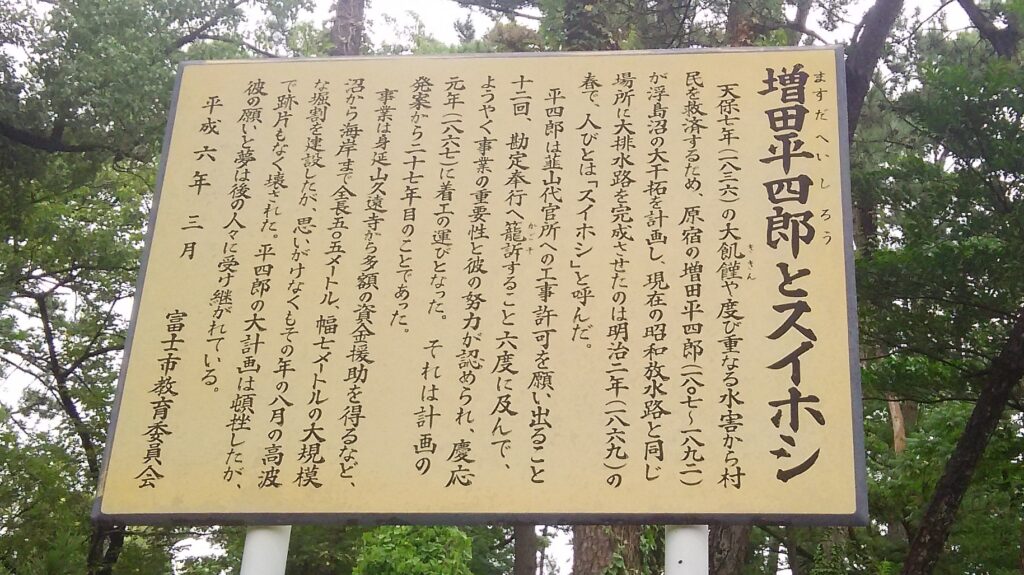

増田平四郎の案内

天保の大飢饉と水害から村民を救うため浮島沼の大干拓を計画。代官所へ12回、勘定奉行に駕籠訴6度で計画発案から27年目に着工。明治2年現在の昭和放水路と同じ場所に大排水路を完成。人々は「スイホシ(水干)」と呼んだ。ところがその年の8月の高波で跡形もなく壊されてしまった。しかし彼の志はその後に受け継がれた。

不屈の精神です。それだけ災害は悲惨だったのでしょう。

一里塚跡石碑

昭和放水路を渡ると一里塚。

JR東海道線吉原駅まで。