<那谷寺>は、泰澄禅師が開創され今年は開創1300年で33年に一度の秘仏・御本尊・十一面千手観音菩薩の御開扉でした。バスのガイドさんが今月の31日までですからよかったですねと教えてくださいました。那谷寺を一番にしながら事前に調べていなくて、帰ってから五木寛之さんの『百寺巡礼』の那谷寺の録画を見直しましたら、ここには若宮白山神社もあったのです。頂いた案内には載っていなかったので見過ごしてしまいました。またいらっしゃいということでしょう。

もう少しお天気の好い日に再度訪れたいお寺さんです。白山信仰のお寺で、岩屋寺ともいわれ、太古の噴火の跡といわれる岩が風雪をへて奇岩の姿をみせ、景勝になっています。五木寛之さんは、この「奇岩遊仙境」の階段を登られていましたがさえぎられていました。今回は雨は降っていませんが、足元がぬれていてすべり歩ける状態ではありません。晴れた日には歩けるのかどうか、今はどうなんでしょうか。本殿も岩窟内にあり、胎内をあらわし、この世の罪を洗い流し新しい白山のように生まれ変わる聖地とされています。

芭蕉さんが残された句が 「石山の 石より白し 秋の風」 です。本殿、三重の塔、護摩堂、鐘楼堂、庫裡書院が重要文化財で、一つ一つの建物が見どころありで、特別拝観の庭などもあり今回計画を実行してやはりよかったです。

そこから加賀温泉駅にもどり今度は海まわりのキャン・バスで橋立へ向かいます。北前船は北海道から日本海側の港に寄り、下関を通って瀬戸内海から大阪までを行き来して商品を売りさばいた船程度の知識でした。

船主は荷物を運ぶ運賃を稼ぐのではなく、品物を買い付けては売るという動く商店なのです。危険な航海なのに凄い利益を生み出していたのは、今のように情報が北から南まで伝達していませんから、本来の物の値段が北と南ではわかっていないのです。ですから安く買って高く売ってもだれも不当であると思わなかったわけです。運んできてくれなければ手にはいらないのですから。商売に長けた近江商人が関係したようです。

ところが次第にそのことが知れ、船主の儲けが少なくなり、それでなくても航海は命がけで、板子一枚下は地獄です。次第に他の商売に転じたりします。その一つに、保険会社などがあります。自分たちが経験していますから、海難事故などがあった場合の損失をよく知っていたわけです。

江戸時代から明治にかけて橋立には多い時には42名船主がいたとされ、日本でも1、2位を競う富豪村と呼ばれたそうです。現在残っている屋敷を公開しているのが2つあり、一つが<北前船主屋敷蔵六園>です。酒谷家屋敷で蔵六園の由来は、大聖寺藩主が庭にある石が亀そっくりなので命名されたのです。蔵六とは亀のことで、亀は頭、手足、尻尾の六つを甲羅の内にしまうので蔵六というのだそうです。

色はくすんでいますが、全館紅がら漆塗りで、やはり広いです。建具、調度品なども立派ですが、一番素敵だったのが、飾られている植物です。庭から切って生けられたのでしょうが、その草木に名前が紹介されていましたが、知らないものが多く種類の多い庭の植物を大切にされておられるようでした。ご近所の集まる場所でもあるようで来客もあり、すいません自由に見て行ってくださいとのことでした。

入館するとき、路地の狭い空間と板塀の感じが映画のロケに使えそうな好い感じで奥に神社があり、そのことをお話ししましたら、「帰りに神社に上がって見てください。狛犬が石ではなく、木でできているのです。沈まないように。」ということで、出水神社の階段を上りました。今は社殿のそばに木の狛犬が鎮座していまして、朽ちないようにでしょうか、前面は透明のアクリル板で覆われていました。俺たちも潮風を受けつつ頑張ってきたのだぞという姿で、沈まないようにとの願いを全身で受け止めたのがよくわかります。

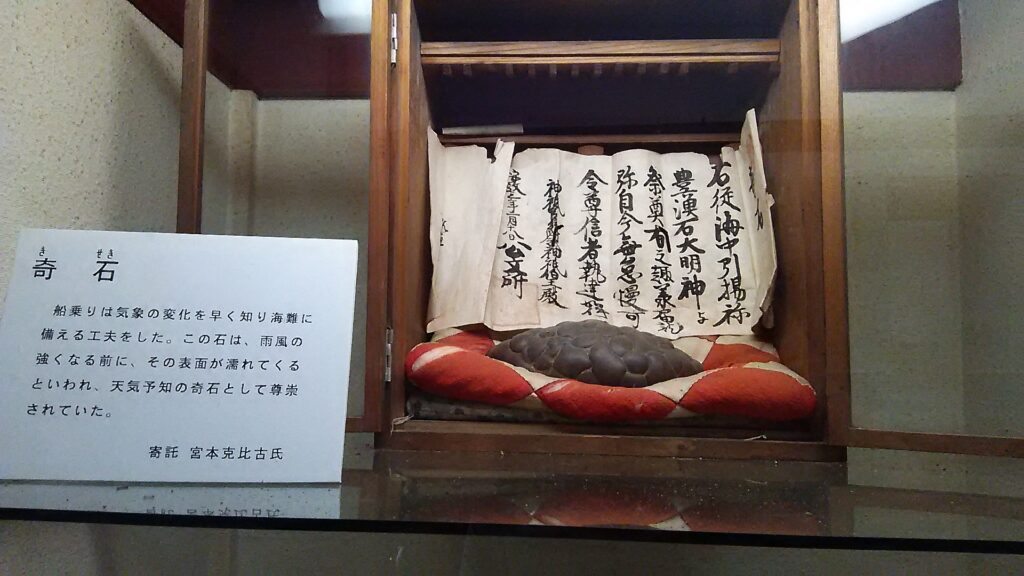

<北前船の里資料館>は、小説『化生の海』(内田康夫)のなかで浅見光彦が今まで見た北前船の資料館の中で一番充実していると褒めていました。北前船の模型、航路、船箪笥、船乗りの衣裳、解説パネル、音声ガイドなどがあります。

大小の立派な夏用冬用の仏壇があり、北前船は冬は休み、春から秋まで活動したので当主がいる間は冬用の小さな仏壇を開け、海に出ている時は夏用の大きな仏壇を開けたそうで、残された家族は大きな仏壇で安全をご先祖様にお願いしていたのでしょう。

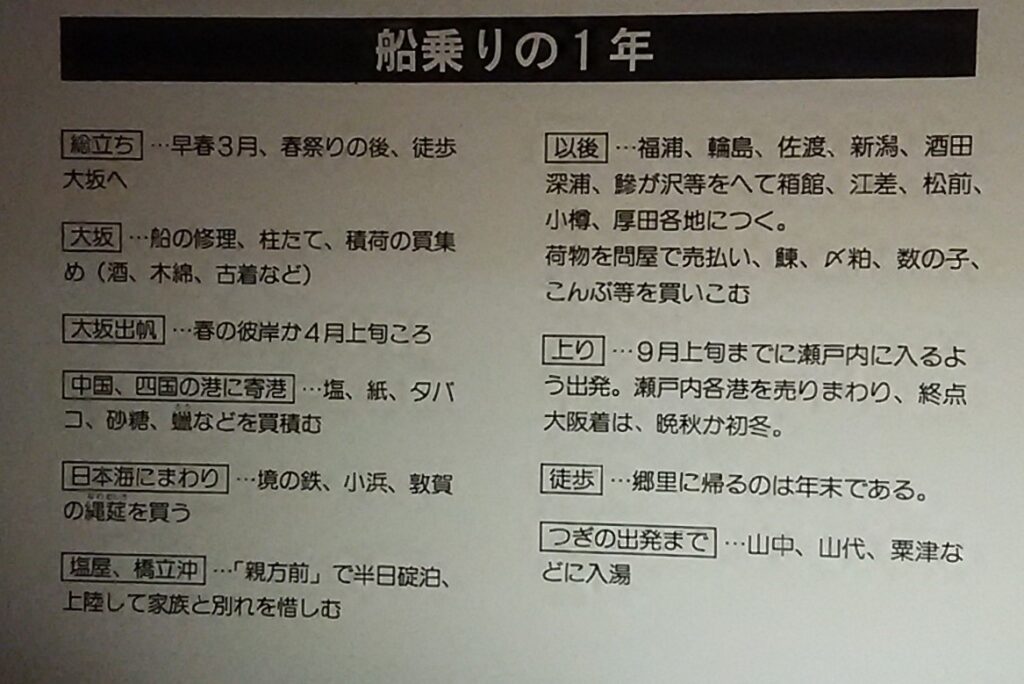

船乗りの一年は、3月には徒歩で大阪へ。船の修繕、買い積み荷(酒、木綿、古着など)して4月上旬には出帆 ⇒ 中国、四国の港で買い積荷(塩、紙、タバコ、砂糖、ロウなど) ⇒ 日本海にまわり境、小浜、敦賀で買い積荷(鉄、縄、ムシロなど) ⇒ 福浦、輪島、佐渡、新潟、酒田、深浦、鰺が沢から函館、江差、松前、小樽、厚田各地で荷物を売り払い、買い積荷(ニシン、〆粕、数の子、コンブなど) ⇒ (上り)9月上旬までには瀬戸内海に入るように出発 ⇒ 瀬戸内海の港で売りまわり ⇒ 晩秋か初冬には終点大阪 ⇒ 徒歩で郷里へ帰るのは年末。そして次の出発まで山中、山代、粟津の温泉地へ行くのです。

北前船によって物資と同様に文化、民謡、お土産品の工芸、人形などが行き来し、寄港した港のにぎわいが浮かんできます。

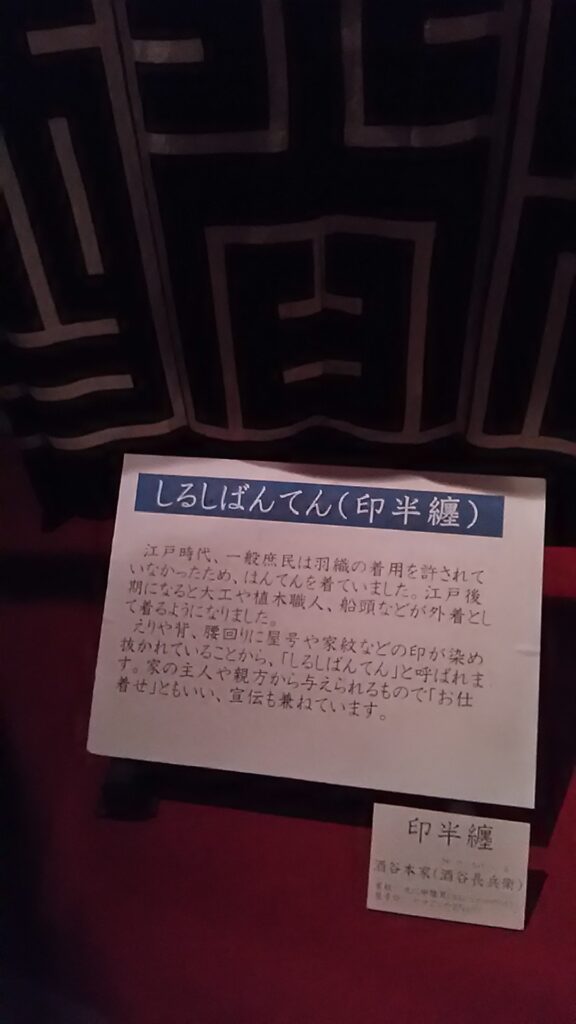

印半纏(しるしはんてん)は、江戸時代一般庶民は羽織の着用は許されず半纏をきたようで、江戸後期になって大工、職人、船頭なども外着として着るようになったそうで、羽織、半纏で時代がわかるわけです。

敷地面積は1000坪で明治9年に酒井長兵衛さんが建てた屋敷で6隻の船を所有していました。資料が多くてざーっと流し見でしたが危険と隣り合わせで巨額の富を得たことはわかりました。

ここの家々は赤の瓦屋根が多く、橋立漁港バス停までに船の駐車場の船留めがあり、自動車道からは上に向かう細い階段の路地があり、地図によるとその上は迷路のような細い道があるとのこと。海側には蓮如上人の碑もあるようです。そろそろ五木寛之さんの蓮如、親鸞関係の小説の出番でしょうか。

ここは夕日の綺麗なところだそうですが残念ながら見られませんでした。バス停の前が魚屋さんでその上に食事処があり、バスの時間まですぐできるものをと頼み、やはり生ものが美味しかったです。

能登半島から加賀温泉郷への旅(番外篇)(5) | 悠草庵の手習 (suocean.com)