京の都の自宅についた筆者はまだ落ち着かないのに母に早く物語をさがして下さいとたのみます。三条の宮に仕えていた親戚の人が宮からいただいたものを届けてくれたりします。

そしてついに田舎から来ていたおばを訪ねた時、『源氏物語』の50余巻とその他の物語もいただけたのです。うれしくてうれしくて『源氏物語』をながめる心地は「后の位を得たといっても、その喜びはこれほどではないでしょう。」と記しています。こもりっきりで読みふけります。物語の文章なども空で思い出せるほどです。

17、8歳で仏の道を学び仏へのおつとめをする娘さんたちもいるのに、筆者はそんな気はありません。年に一度でもよいから光源氏のような方に、通っていただき、浮舟の女君のように隠れて暮らし季節の変化に応じて文をいただけたらとひたすらおもっているのです。

そんなおり父が常陸介に任官となり、永久の別れかもとたいそう悲しくてつらい思いをします。父を想うさみしさの中お寺参りをするようになりますが、母が古風な人で怖がり、石山や奈良の初瀬など遠くは連れて行ってはくれません。そうこうしているうちに待ちに待った父が無事帰京してくれました。どんなにうれしかったか。

父はそれを機会に退官して隠居し、母は尼となって別の部屋で暮らす生活となりました。筆者は人にすすめられ宮仕えをします。なんとか宮仕えに慣れようとしますが、親がどういうことからか退官させてしまいます。

そして今までの自分をかえりみて反省します。「光源氏ほどの人はこの世においでになったであろうか。薫大将が浮舟を宇治に隠し置かれたことなども、実際にはないのがこの世なのである。なんと気ちがいじみていたことか。」

そして宮からのお召しもあり再び時々客人のように別扱いで出仕するようになります。

そして結婚し、それからは幼い子の成長を願って石山へもでかけます。途中の逢坂の関では、かつての帰京の旅の時も同じ冬であったと思い出したりしています。

大嘗会の御禊(だいじょうえのごけい)があるというので見物のため人々が集まるなか、初瀬に筆者は向かいます。兄弟たちは一代に一度しかないことなのにその日に出かけるとはとあきれます。しかし夫(橘俊通)は「それぞれの考え方で、思うようにしたらいい」と言ってくれるのです。筆者も大変喜んでいますが、きちんと妻の意思を尊重してくれる人だったのにはちょっと意外で驚きです。

宇治では筆者は『源氏物語』のことを思い出し、風情のあるところで浮舟の女君はこういうところにいらしたのかと物語の世界を今は客観的に思い起こしています。それから東大寺、石上神社のお詣りし、初瀬寺に籠ります。

その後も鞍馬、石山、初瀬、太秦(うずまさ)に籠ったりしますが、年数もたち病がちになります。そんなとき願っていた夫の任官がきまります。予想していたのとは違い、父が何回も任ぜられた東国よりは近いところですが。(信濃守となるが場所は記していなくて暗示している)任国に長男を連れて一緒に出発しました。夫は8月27日に立ち、翌年の4月に無事帰京し、9月25日からわずらいだして、10月5日にははかなくも亡くなってしまうのです。

「夫を亡くした悲しい気もちというものは、この世にくらべるものがあろうとは思えません。」

そんな辛い日々の中で一つ頼みに思われることがありました。阿弥陀仏が夢にお立ちになられ「それでは、こんどは帰って、あとでお迎えにこよう」といわれたのです。この夢ばかりを後世の頼みとします。

たいそう暗い夜6番目にあたる甥が訪ねて来たのが珍しく思われて次の歌を口ずさみます。

月も出でで闇に暮れたる姨捨に なにとて今宵たづね来つらむ (月も出ない闇の姨捨山にどうしてお前は今宵たづねてくれたのであろう)

この歌の姨捨から更級日記としたのではないかという説が有力のようです。信濃守であった夫ももういないということから「月も出でで闇に暮れたる姨捨」のさらしなの里である場所と筆者の状況をも重ねているようにおもえます。月=夫=姨捨=さらしな=筆者。この関係がくるくる循環してみえてきます。

筆者は物語に没頭し、信心にも熱心になりますが、なんであんなに物語にとらわれてもっと仏の道を学ばなかったのであろうかと後悔します。それが筆者の生き方だったのです。夫はそうした彼女を認めていたのでしょう。なげきつつも、「そうなんです、だから私は夫の死がこんなにも辛いんです」と言っているようにもとれるのです。

宮仕いの時のことで印象的な場面は、親しい友人達と話している時、知らない人がそっと話しかけてきます。月のない暗い夜で風情があるといいます。そして春秋の月の様子を語り合うのである。筆者が心にとめた一場面だったのでしょう。そして筆者はこうした話ををかわせる世界が心地よく感じていたことがわかります。今まで読んだ物語の蓄積した世界と現実が上手く重なった空間でもあります。

『更級日記』は物語の読者の一つの形を現わしているともいえるでしょう。ひとりの読者という類型を日記という形式で論じてさえいるようにおもえる。読者という立場を無意識に表現してくれています。そこもこの作品の面白いところです。

『更級日記』は藤原定家が書き写したため現在まで残されました。その本は今、天皇家の宝物として宮内庁三の丸尚蔵館に収蔵されています。

追記: 筆者は親戚の反対を押し切っても長谷寺にお詣りに出立します。石上神宮(いそのかみじんぐう)にも寄りますが、荒れ果てていたと記しています。その夜山辺(やまのべ)というところのお寺に宿泊。筆者は山の辺の道を使っていたのですね。山の辺の道を歩いた時を思い出し、筆者との距離がさらに近くなりました。

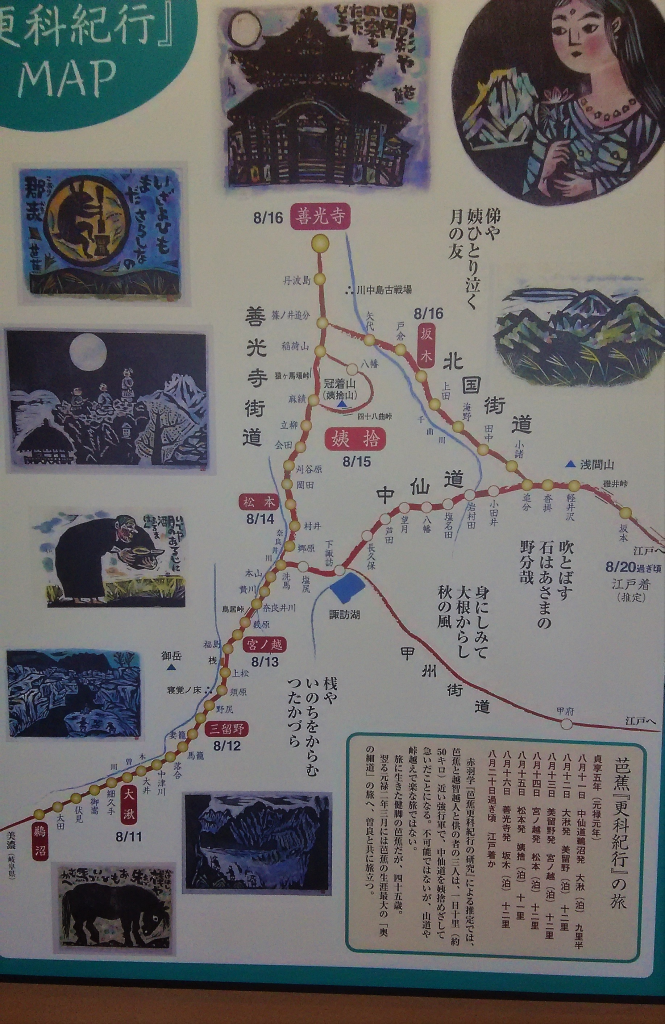

追記2: さらしなの里からは健脚の松尾芭蕉さんに『更科紀行』で深川の芭蕉庵にもどってもらいます。

8月11日に美濃の鵜沼を出立し木曽路を通り、さらしなの月をみるために8月15日には姨捨で宿泊。月を満喫して善光寺に詣り、江戸の深川芭蕉庵に着いたのが8月20日でした。

追記3 芭蕉庵ゆかりの地

芭蕉記念館・芭蕉稲荷・芭蕉稲荷の上の青丸は芭蕉庵史跡展望庭園・採荼庵跡(さいとあんあと)。翌年の元禄2年3月27日採荼庵から『奥の細道』への旅立ちとなるのです。