油堀跡の観光高札がありました。

高札を読みますと、隅田川から富岡八幡のうらを通って木場へ通じていた堀で、油堀に架かるのが下之橋とあります。油堀を進んでいくと富岡橋があり、この橋は歌舞伎の『髪結新三』でよく知られている焔魔堂橋です。油堀は下記の図と思うのですが、架かっているのが中之橋なのです。

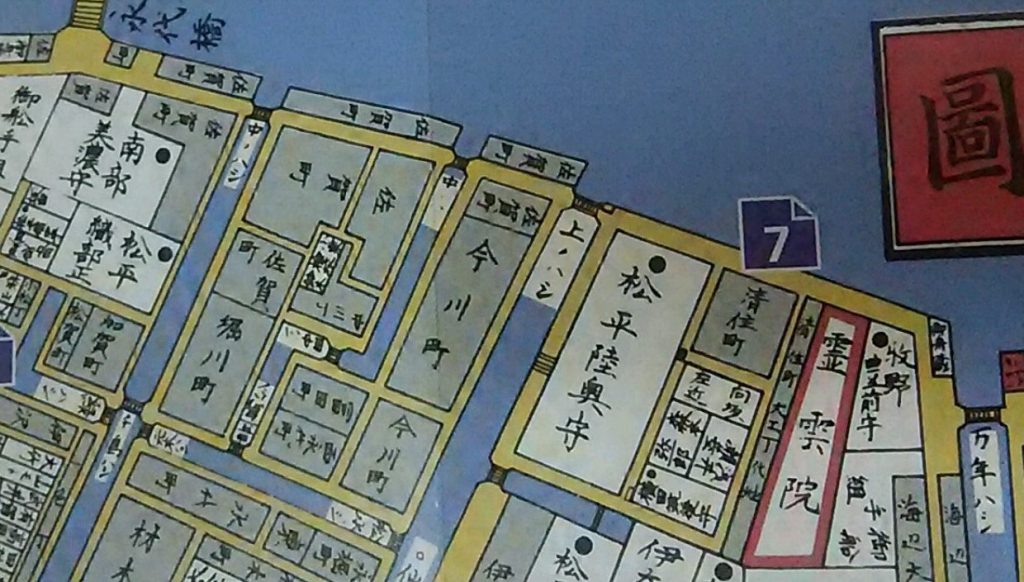

朱丸が中之橋、水色丸が油堀、黄色丸が富岡橋、ピンク丸が『東海道四谷怪談』の三角屋敷、赤丸がえんま堂の法乗院です。伊能忠敬さんが亡くなった後、この辺りは歌舞伎作品の舞台となったわけです。鶴屋南北さんの関連本を読むと『東海道四谷怪談』の三角屋敷の場はとても重要な場であることがわかってきます。青丸は材木商冬木屋のあった冬木町。

次に遭遇したのが中之橋の観光高札でした。

中之橋は隅田川と現在の大島川西支河とを結んでいて中之堀に架かっていた橋とあります。渡った福島橋の下が大島西支川でした。江戸時代から流れているのですね。下之橋はどうしたのでしょう。中之橋の位置も違います。

そして現れた上之橋跡でした。

観光高札があったのかどうか見逃しました。江戸時代から昭和59年(1984年)に清澄排水機場の建設に伴い撤去され、それまで残っていたのです。

清澄排水機場。

下の図では中ノハシと上ノハシの間の橋に中がみえます。

そこで次のように推理しました。

朱丸の仙台堀に架かる橋を上之橋、黄色丸の中堀に架かる橋を中之橋、水色丸の油堀に架かる橋を下之橋。私的解釈で一件落着とします。

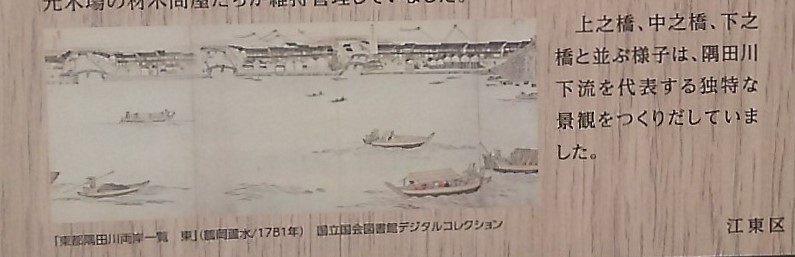

三つの橋は隅田川からながめるとなかなか味な情景だったようです。

目指すは7の清住町の平賀源内さんがエレキテルの実験をした場所ですが、階段がありましたので隅田川テラス側をのぞいてみます。清州橋とスカイツリーがみえます。

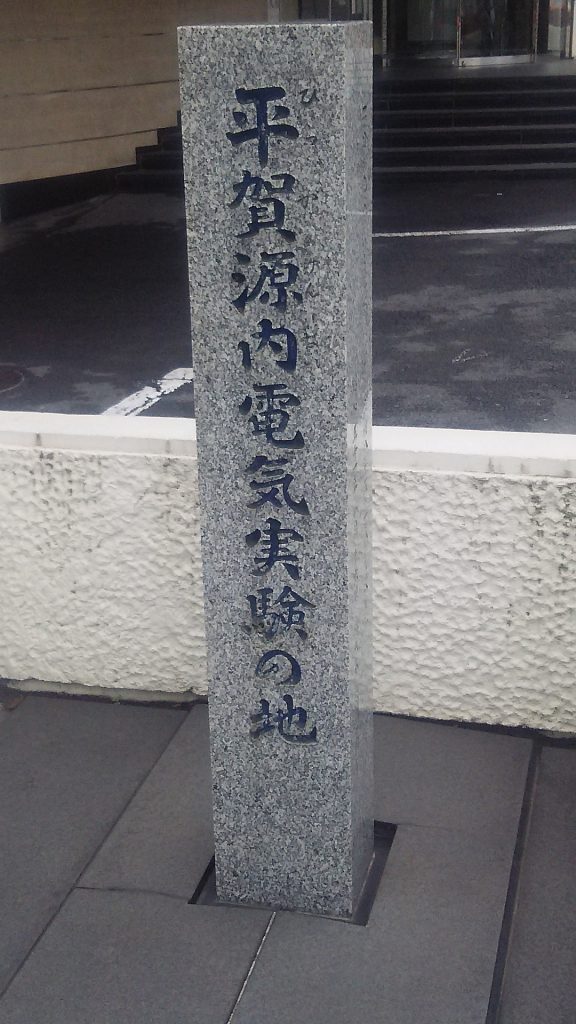

もどって進むとむかい側に石柱らしきものが見えます。

平賀源内電気実験の地跡。

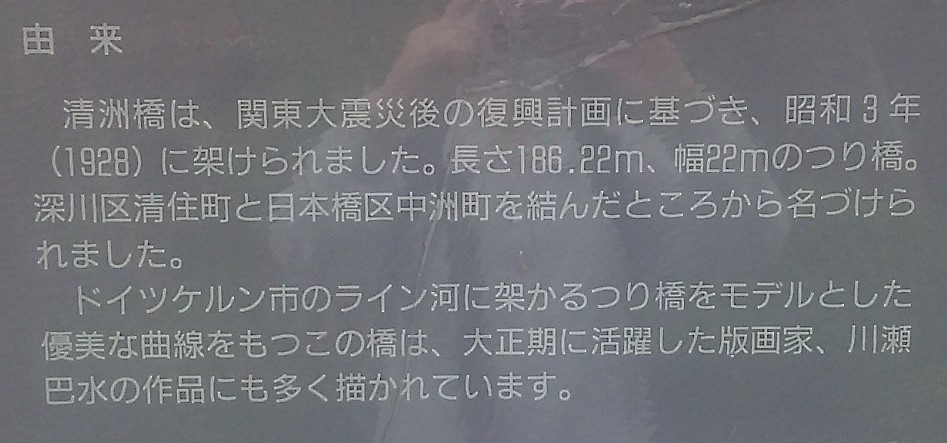

次の目的地は清州橋。

清州橋。

小名木川に架かる萬年橋。

萬年橋から見た小名木川水門。

萬年橋から見た隅田川と小名木川入口。左手に清州橋。萬年橋を渡り右手の隅田川テラスを進むと芭蕉さんの像にお会いできるわけです。

萬年橋の説明パネル。

萬年橋の解説。かつては小名木川を通る船の積み荷などをを調べる番所がありました。後に番所は中川口へ移ってしまいます。小名木川に架かる橋は、船の通航を妨げないように高く架けられていました。歌川広重は「名所江戸百景」の中で「深川万年橋」として、葛飾北斎は「富嶽三十六景」の一つに「深川万年橋下」として富士山も描いています。

広重さんの萬年橋につるされた亀はインパクトがあります。手元に「名所江戸百景」と「富嶽三十六景」がほしいところです。

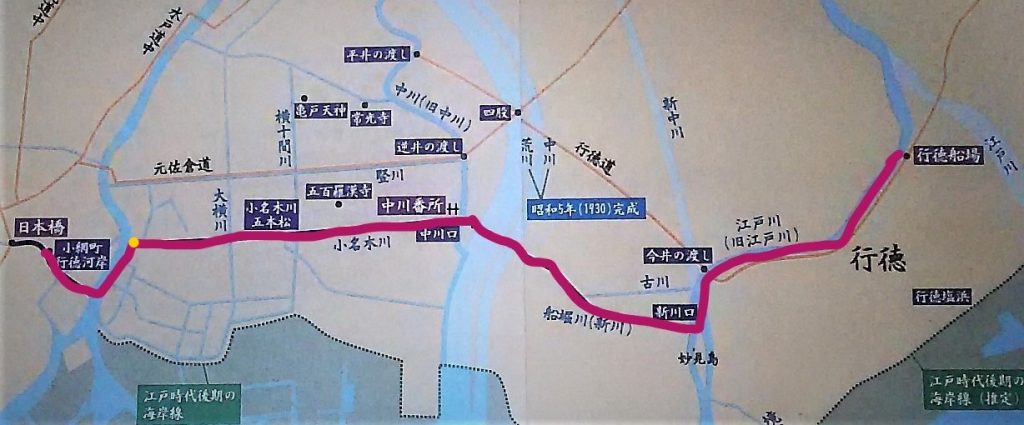

萬年橋は江戸時代の塩の道の隅田川からの入り口でもあるわけです。紫の線が塩の道です。

黄色丸が萬年橋で小名木川から中川に出る場所に番所が移ったわけです。少し江戸時代より位置がづれていますが現在この場所に中川船番所資料館があります。小さいのですが内容は充実していました。

塩の道につながってくれました。忠敬さんのおかげです。大河にならなくても重要な河を指し示してくれました。

追記: 今月の歌舞伎座第一部の『車引』の桜丸は上方の型でやるそうで、歌舞伎オンデマンドの『車引』を観ました。一つ一つの圧倒的な動きが目に飛び込みます。これも6月14日までの配信でした。間に合ってよかった。隈取の無い桜丸と衣装の色の違いなど、桜丸、梅王丸、松王丸の印象が舞台上では違う感覚を呼び起こしてくれるのでしょうね。

追記2: 『乾山晩愁』に光琳さんが材木商冬木屋の奥方のために描いた「冬木小袖」のことがでてきました。もしかして東京国立博物館で修復を進めていたあれではと思い出しました。やはりそうでした。今年中には修復したものが公開されるようです。深川との嬉しいつながりです。

追記3: 藤沢周平さんの作品に『橋ものがたり』があります。橋での出会いや別れなどの人間模様の機微が10篇にえがかれています。その最初の『約束』の橋が「萬年橋」です。同じ町に住んでいた幼馴染のお蝶が深川の冬木町に引っ越すと知り、幸助は五年後に小名木川の萬年橋の上で会おうと約束するのです。ふたりは会えるでしょうか。永代橋の出てくる作品もあります。橋は様々な人と想いを渡らせています。

追記4: せっかくですので忠敬さんが暮らしていた佐原も関係しますので中川船番所資料館にあった地図を紹介しておきます。

行徳からの北総地域への名所経路です。赤丸が行徳。黄色丸が八幡。そこから木下(きおろし)街道と成田山(紫丸)に向かう成田街道に分かれます。木下(緑丸)に着きますと船で利根川をわたります。その船を木下茶船といいました。

佐原(青丸)は香取神宮の門前町です。人々は香取神宮(赤四角)・息栖(いきす)神社(黄色四角)・鹿島神宮(青四角)への参詣となるのです。

香取神宮・息栖神社・鹿島神宮を東国三社といい、伊勢神宮を「上参宮」とし、その後で東国三社へお参りするのを「下参宮」といっていたということです。よって今では想像以上数の人々が「下参宮」を目指していたのです。おそらく伊勢神宮に行けなかった人々も、それなら「下参宮」だけでもと目指したと思えます。

さらに銚子まで足を延ばしたり成田山へ寄って帰ったり、または成田山から東国三社に回ったりと旅を楽しんだとおもわれます。

八幡からは市川、小岩、千住と江戸への徒歩の道もありました。