萬年橋を渡り隅田川テラスにおります。次の新大橋。

その前に芭蕉庵史跡展望庭園へ上がっていきます。開園時間があって以前に来たときは閉まっていたのです。

芭蕉さんの座像は、午後5時前は川上をみていて、5時過ぎると清州橋の方向をみるという回転式なのだそうです。

間隔をあけて描かれている北斎さんの「深川万年橋下」。富士山が小さく姿をあらわしています。

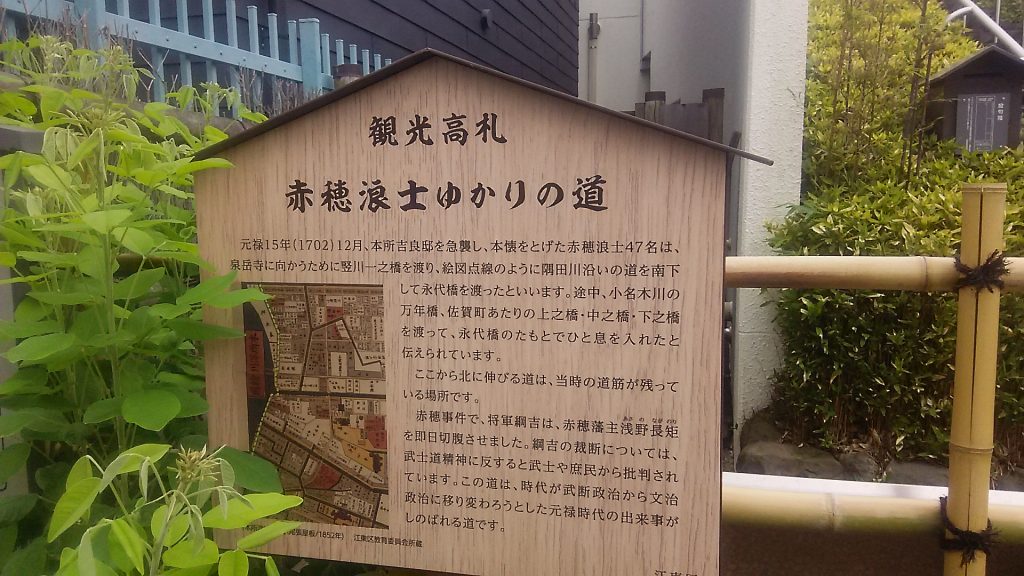

下におりますと観光高札がありました。「赤穂浪士ゆかりの道」。赤穂浪士が本所の吉良邸を引き上げ泉岳寺に向かうのと反対に私は進んでいますのであしからず。

説明を簡略化しますと、本所吉良邸から堅川の一之橋を渡り隅田川沿いの道を南下し、小名木川の萬年橋、佐賀町あたりの上之橋、中之橋、下之橋を渡って永代橋のふもとでひと息入れたと伝えられています。この道は、時代が武断政治から文治に移りかわろうとした元禄時代の出来事がしのばれる道です。

一之橋は後で出てきます。このあたりの隅田川沿いの道は赤穂浪士引き上げの道でもあるわけです。

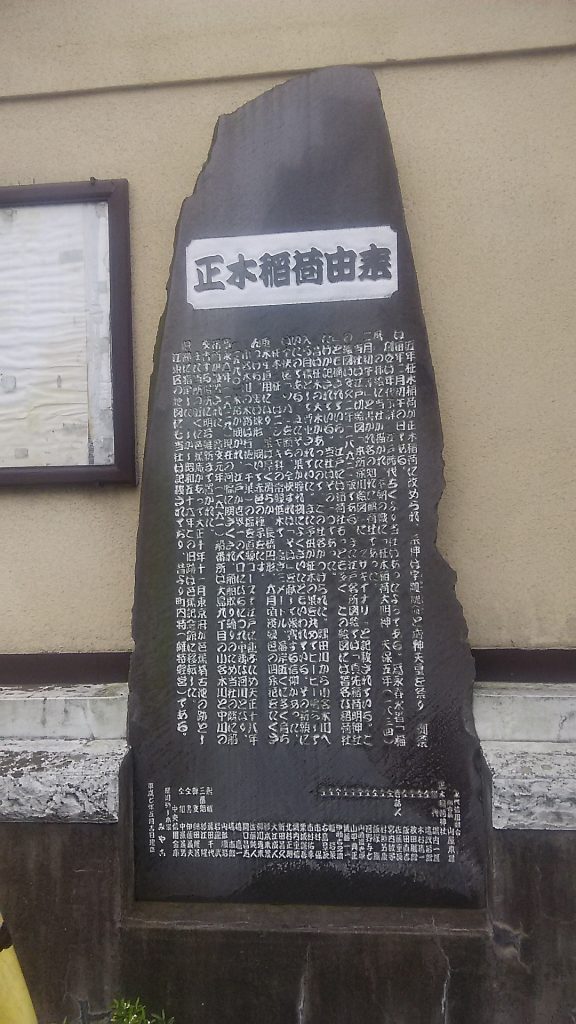

その隣に正木稲荷があります。由来の石碑から興味あるところを抜き書きします。

かつては征木稲荷であったが正木稲荷に改められた。江戸時代の古くからあり為永春水の「梅暦」の挿絵にも描かれている。江戸名所図会では、真先稲荷大明神となっている。昔征木の大木がありそれを社名とした。征木の葉が腫物にも効いたといわれ、蕎麦断ちをして祈願し、全快すると蕎麦を献じるという信仰があった。

隣には船番所があった。近くには芭蕉庵があって大正時代に東京府の「芭蕉翁古池の跡」として旧跡に指定されたが昭和56年に旧跡は芭蕉記念館に移転された。

おできの神様とは、庶民の日常生活に根ざした信仰心です。

小説『橋ものがたり』の「約束」にでてきたのがこの稲荷神社とおもいます。五年後幸助はお蝶に会うため約束の萬年橋に向かい待つ間、稲荷社の境内に入ります。征木の大木のことは書かれてません。幸助のその時の幸福な期待感が好くあらわれています。

「幸助は境内の端まで歩き、大川の川水がきらきらと日を弾いているのを眺め、その上を滑るように動いて行く、舟の影を見送った。そこに石があったので腰をおろした。石は日に暖まっていて、腰をおろすと尻が暖かくなった。」

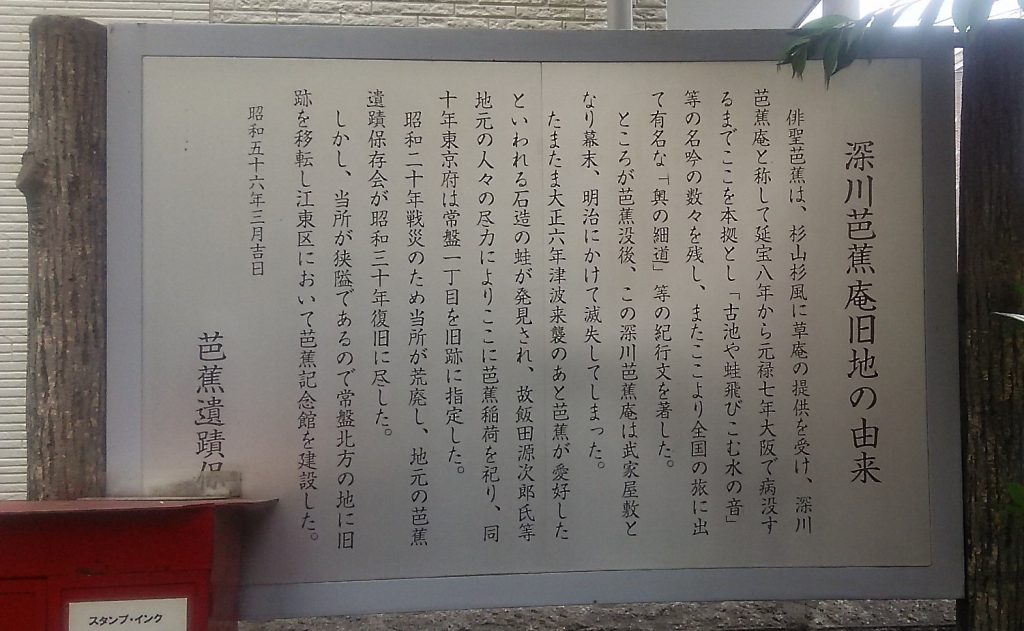

さてむかいに芭蕉稲荷神社があります。芭蕉庵史跡芭蕉稲荷神社とあります。

深川芭蕉庵旧地の由来。芭蕉さんは、門弟の杉山杉風に草庵を提供されここから全国の旅にでかけ「奥の細道」などの紀行文を残しました。芭蕉さんが亡くなった後は武家屋敷となりそれも焼失。大正6年津波のあとに芭蕉さんが愛好していた石造の蛙がみつかり、地元の人々が芭蕉稲荷を祀りました。さらに戦災のため荒廃していたのを地元の人々が再び尽力し復旧されたのです。しかし狭いため芭蕉記念館を建設しました。石の蛙もそちらのあります。

芭蕉庵跡の石碑の右手に蛙がいます。

芭蕉記念館の前の道は通らず、隅田川テラスを新大橋に向かって進みます。

隅田川テラスには大川端芭蕉句碑がならんでいます。

新大橋の下から反対側の隅田川テラスが見え、あちらはあちらで、壁に何か描かれています。

途中から金網があり通れなくなりましたので隅田川テラスから道を変えました。歩いているとむかい側に神社が。

江島杉山神社。

将軍綱吉が鍼術の腕を認めた杉山和一総検校という人がいて、この地を拝領されその西隣に弁財天の一社を建立したのが江島杉山神社の始まりです。和一さん、幼いころ失明し鍼術を学び、江の島の弁財天の岩屋にこもり管鍼術を授かったため祀ったのでしょう。学びに学び鍼術の神様といわれたようです。

竪川にかかる一之橋に出会いました。そうです。赤穂浪士が吉良邸から引き上げる時に最初に渡った橋です。

堅川。

隅田川側には堅川水門があります。上を首都高が走り、風景としては味わいがありませんが、治水は大切なことです。

一之橋までといたします。