JR東海道本線の吉原駅から始める。このすぐそばから岳南電車の吉原駅が始まる。

JR吉原駅手前に元あった吉原宿でかつて津波の被害があり中吉原宿へ。さらに新吉原宿へと移転している。新吉原宿は岳南電車の吉原本町駅あたりである。

先ずはそこまで目指すこととする。吉原は工場地帯で先に歩いた仲間は左富士は見えなかったと言っていた。

酒屋の看板に < ちょっと一息 左富士 > とある。

左富士神社のあたりが中吉原宿であった。

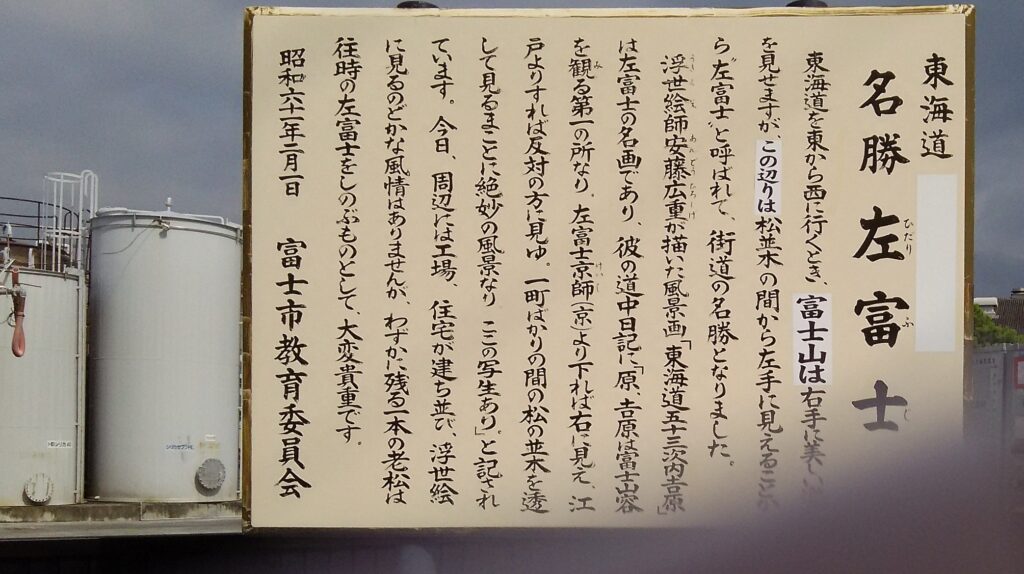

名勝・左富士の案内板

東から西に進とき今まで右手に見えていた富士が左手にみえることから名勝となった。安藤広重の道中日記 < 原、吉原は富士山容を観る第一の所なり。左富士京師(京)より下れば右に見え、江戸よりすれば反対の方に見ゆ。一丁ばかりの間の松の並木を透かして見るまことに絶妙の風景なり。ここの写生あり。>今は工場や住宅で当時の風情はないが一本だけ老松が残っていて貴重であると。

えっ! 広重の道中日記があるんですか。読んでみたい。

残念ながら左富士も富士山そのものも見えなかった。

名勝・左富士の碑

左脇の広重の絵の説明が詳しい。

右方に見える黒い山は愛鷹山である。左に富士山を眺めながら馬に乗った旅人が行く。前方の馬は背の両脇に荷物を入れたつづらを付け(37.5kgずつ)その上にふとんを敷いて旅人を載せる。この方法はのりじりといい賃料がかかった。手前は馬の鞍の左右にこたつのやぐらのようなきくみを取り付けそれに三人の旅人が乗っている。これを「三宝荒神」といっていた。

平家越えの碑

この場所であったのかと驚き。

治承四年(1180)十月二十日。富士川を挟んで、源氏の軍勢と平家の軍勢が対峙した。その夜半、源氏の軍勢が動くと近くの沼で眠っていた水鳥が一斉に飛び立った。その羽音に驚いた平家軍は源氏の夜襲と思い込み、戦い交えずして西へ逃げ去りました。源平の雌雄を決めるこの富士川の合戦が行われたのはこの辺りといわれ「平家越」と呼ばれている。

この頃、八幡神社で頼朝と義経が石に座し対面しているのである。

平家越えの橋

この下を流れているのは和田川

平家越の石碑

これはかなり古いですね。横に東海道の道標。

東木戸跡

いよいよ新吉原宿である。

身代わり地蔵さん

昔、寺町(今の東本通り付近)に悪性の眼病がはやった時、町の人々がこのお地蔵さんに願をかけると、たちまち潮が引くように治った。その時お地蔵さんにはいっぱい目やにがついていたので「身代わり地蔵」というようになった。その後もはしか、おでき等身体の弱い子に霊験あらたかと信仰を集めていた。

商店街を歩くが本陣など吉原宿の印は何も見つけられなかった。

清水次郎長と山岡鉄舟が泊まったという宿「鯛屋」がありました。今も営業されているようです。

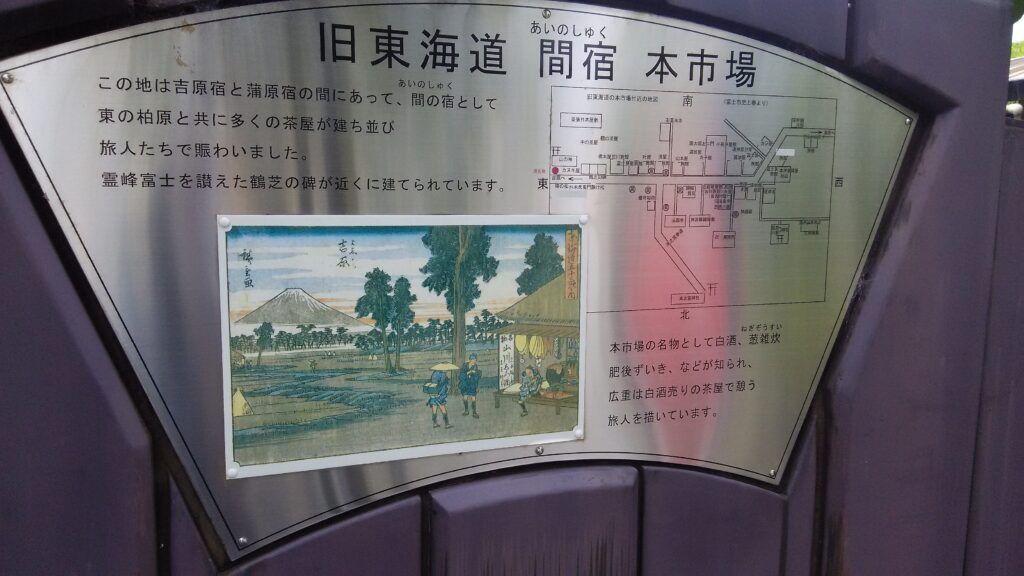

間宿・本市場案内板

本市場の名物は、白酒、葱雑炊、肥後ずいきなど。

広重の絵には旅人が「名物 山川志ろ酒」の茶店で休んでいる。浮世絵には「吉原」と。広重は旧東海道の浮世絵を20種類くらい出している。右の本市場の地図には旅館が並んでいるが芝居小屋もある。川止めのときはかなりにぎわったのであろうか。

鶴芝の石碑

かつてこの辺りに「鶴の茶屋」があった。ここから見える冬の富士山は中腹に鶴が一羽舞っているようにみえたという。

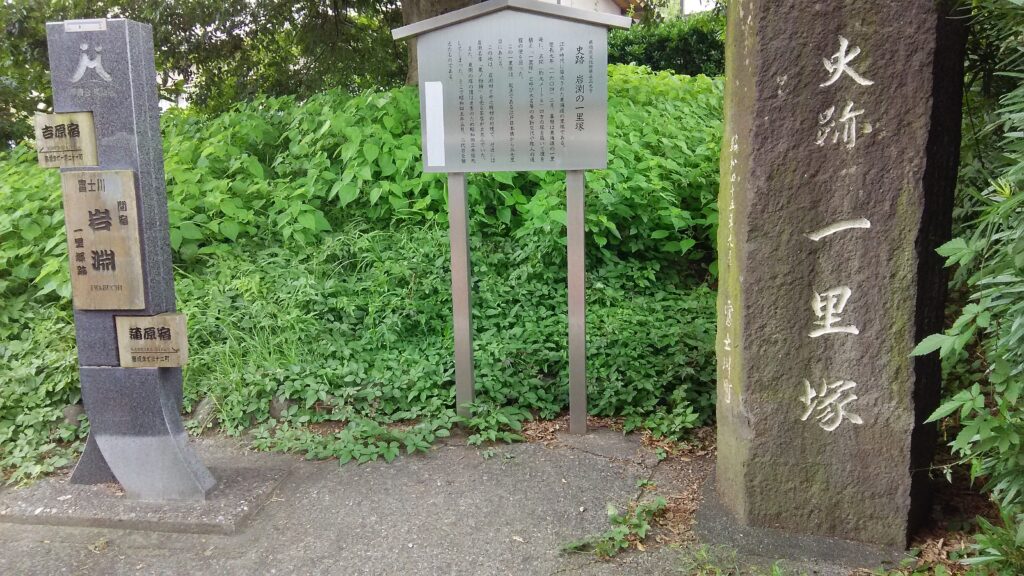

一里塚石碑

猿田彦大神石碑

きちんとお水と果物が供えられている。

札の辻跡案内

道標と常夜灯

JR身延線の柚子の木駅近くの線路を渡った先。JR東海道本線富士駅から山梨県甲府に行きつく身延線が出ている。

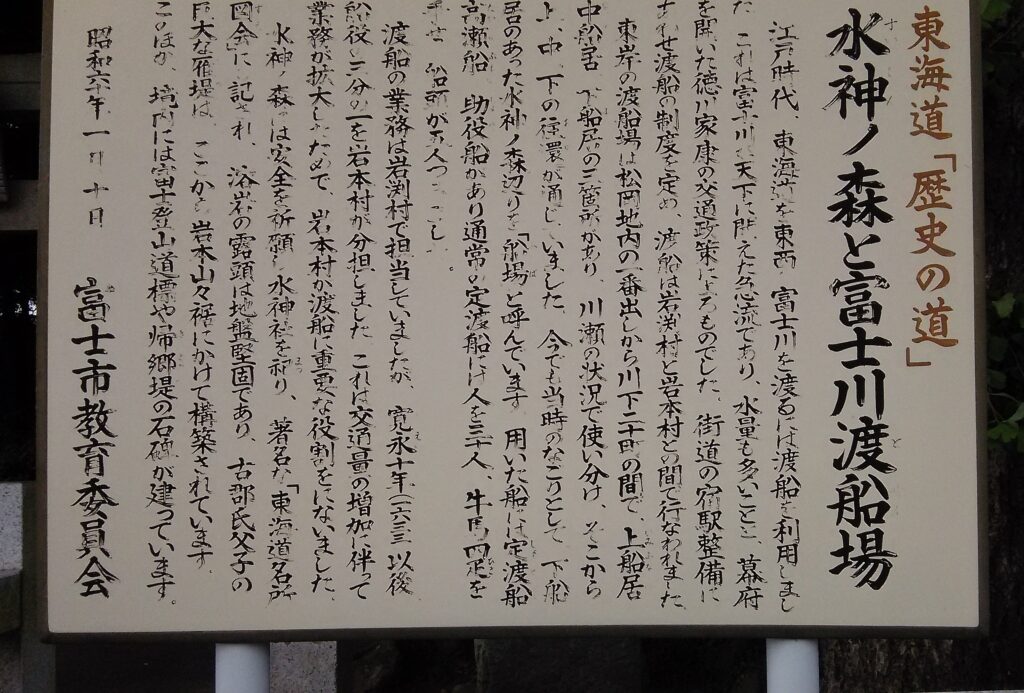

水神の森と富士川渡船場の説明版

富士川は船で渡った。家康の交通政策によるものである。渡船は岩淵村と岩本村との間でおこなわれた。東側の渡船場は上船居、中船居、下船居の三か所あり、下船居のあった水神ノ森辺りを「船場」と呼んでいた。水神ノ森には安全を祈願し水神社を祀った。

用いた船には定船に定渡船、高瀬舟、助役船があった。定渡船には人を三十人、牛馬四疋を乗せ船頭が五人ついた。

松岡水神社

境内に富士山道の道標と富士川渡船場跡碑がある。

富士川

富士川を渡ると間宿・岩淵で渡船場跡

秋葉山常夜灯

岩淵一里塚

【 寄り道 】

『広重殺人事件』(高橋克彦著)という推理小説を読みました。軽い気持ちで読み始めたがハマってしまった。特に甲府の「酒折の宮」が出てきて驚きました。

甲斐の善光寺に行ったとき、近くに何か観る所はないかと調べたら「酒折の宮」が歩いて行けることを知り訪ねたのです。ご祭神が日本武尊ということで興味をひいたのは連歌発祥の地ということでそうなのか程度でした。

身延線の善光寺駅から甲斐善光寺へ。そこから酒折の宮へ行き、帰りは中央線の酒折駅から。

甲斐善光寺

長野の善光寺以外にあるのを知りました。それでは行かなくてはと。

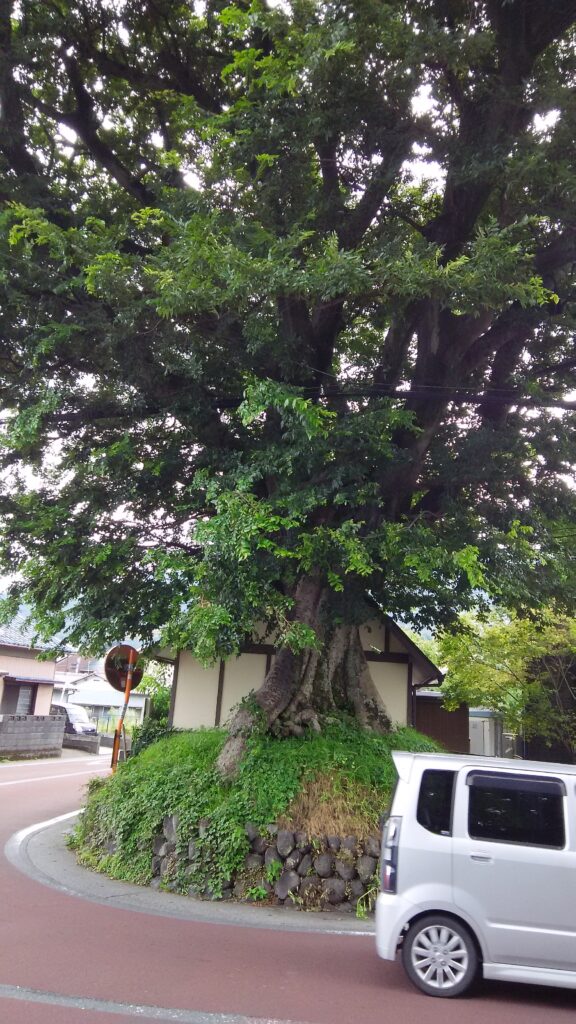

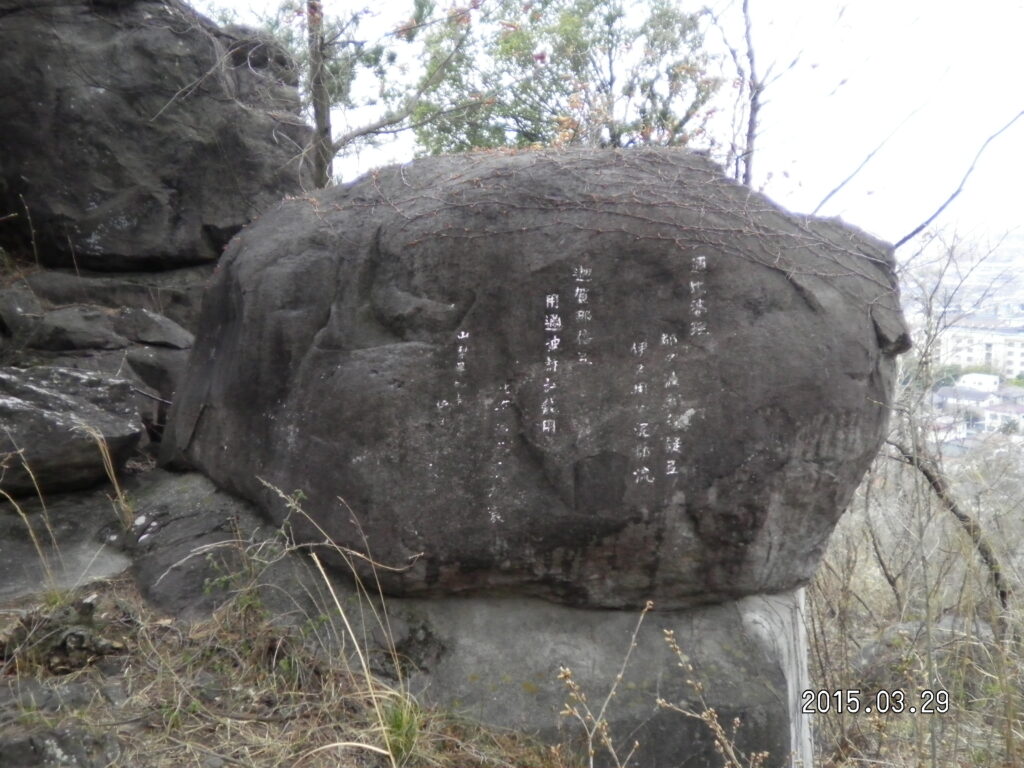

「酒折の宮」の万葉仮名で彫られた連歌の碑

日本武尊と御火焼の翁(おひたきのおきな)の歌

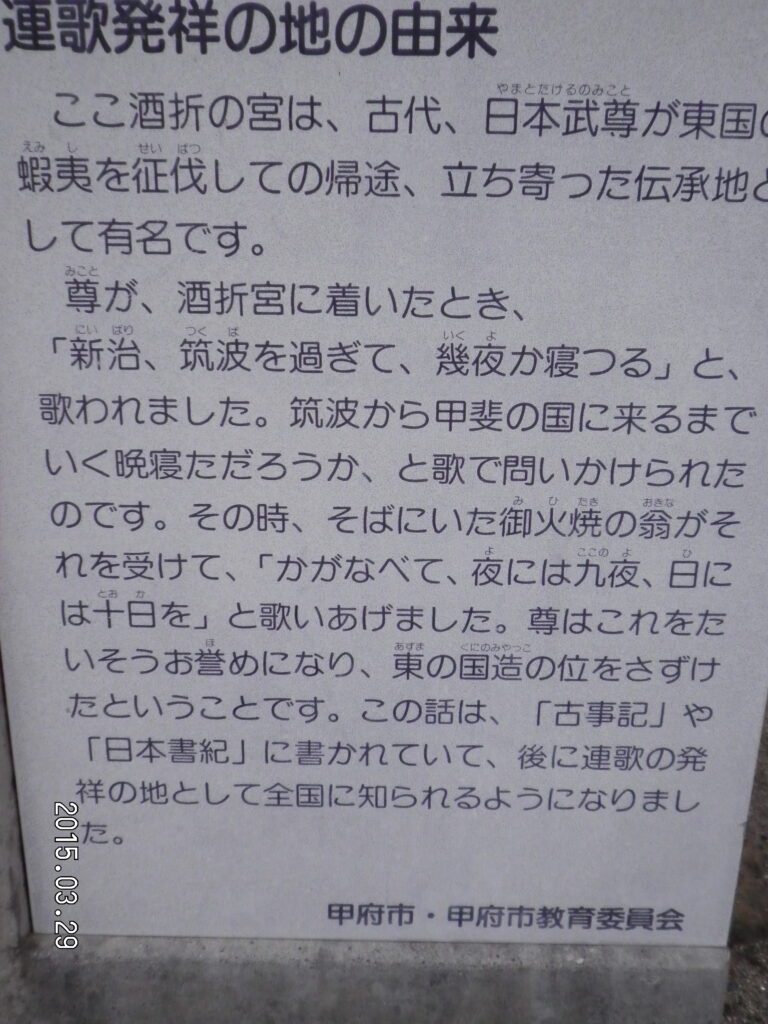

連歌発祥の由来

ここ酒折の宮は古代、日本武尊が東国の蝦夷を征伐しての帰途立ち寄った伝承の地として有名。

尊が、酒折の宮に着いた時「新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる」(筑波から甲斐の国に来るまでいく晩寝たであろうか)と歌で問われた。その時、そばにいた御火焼の翁が受け「かがなべて 夜には九夜 日には十日を」。尊はこれをたいそうお誉めになり東の国造(あずまのくにつくり)の位をさずけたということです。

この話は「古事記」や「日本書紀」に書かれていて後に連歌の発祥の地として全国に知られるようになった。

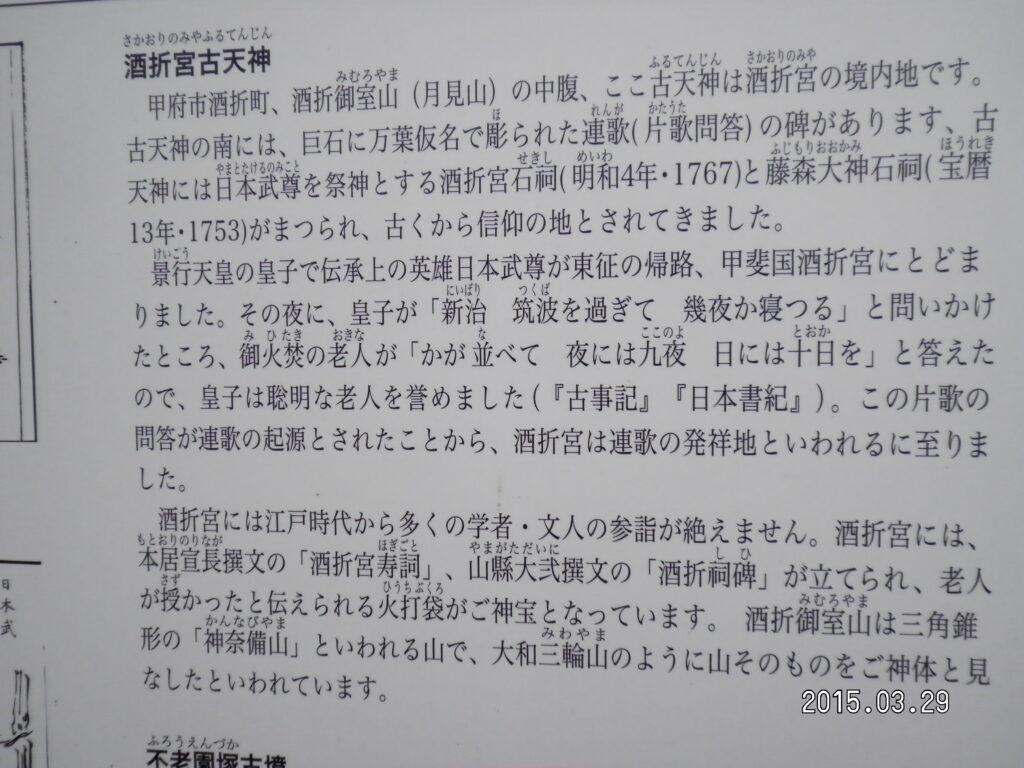

酒折宮古天神の説明

江戸時代から多くの学者、文人の参詣が絶えなかったと。

本居宣長と山縣大弐の名があります。

山縣大弐という人物が全然わかりません。ところが『広重殺人事件』では重要な人物で「明和事件」と関係していました。この事件も小説で初めて知りました。というわけで俄然、酒折の宮が身近となりました。行っておいてよかったと。

本居宣長の「酒折宮壽詞」

隣に山縣大弐の「酒折祠碑」があったのですが本居宣長の碑も難しいので写真を撮らずです。

酒折の宮の御祭神は日本武尊で御神体に火打嚢(ひうちぶくろ)があります。あの伊勢神宮で叔母の倭姫命より賜った草薙の剣と火打嚢のそれです。

不老圓塚古墳

酒折の宮の写真はありません。甲斐善光寺のあとなので由緒のわりには地味だなあとの感想でした。観光気分が強く。でも勤皇思想の人々にとっては重要な宮だったようです。

それと旧東海道の富士川の岩淵の渡しは甲州までの舟運がありました。家康が年貢米などの物流のため京都の豪商・角倉了以(かどくらりょうい)に命じ開削工事をさせていました。横だけではなく縦にも船は通っていました。

その後、東海道線、中央線、身延線の開通で物流も鉄道でとなり舟運は終わりました。

広重も浮世絵もどんどんつながって広がってさらに近くなっていく。