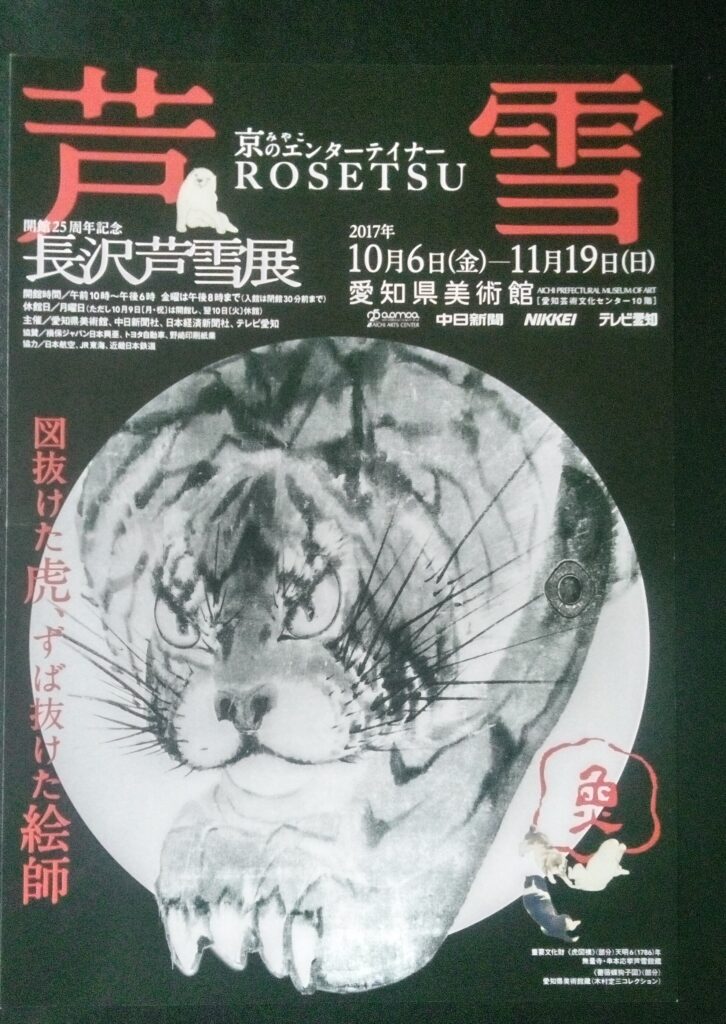

『長沢芦雪展』では作品の数の多さにびっくり転です。よくこれだけの数を集められたと思います。

名古屋は、<ドニチエコきっぷ>(一日地下鉄・バス乗車券、600円)がありまして、それを試しに見せましたら100円引きになりました。安くなるのも嬉しいですが、こういう手もあるぜというのが楽しいです。地下鉄・バスの両方一日乗り放題ですから名古屋さんやりますね。地下鉄の中にも広告で紹介していました。平日はまた違いますので要注意。

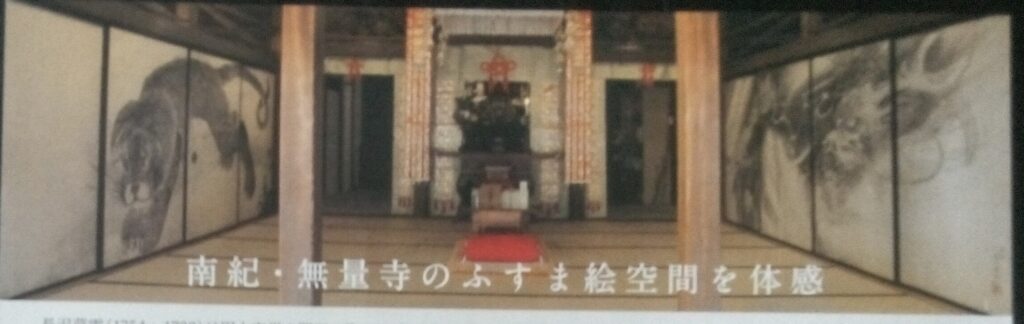

南紀・無量寺のふすま絵を同じ空間で体験してもらうということで、無量寺の方丈と同じ空間を作られたのがこれまた結構な計らいです。虎や龍には、またお会いできましたねです。 串本・無量寺~紀勢本線~阪和線~関西本線~伊賀上野(2)

なめくじが動いた線が一筆書きになっている「なめくじ図」、象の後方に乗ってあまりの高さにしがみついている「象背戯童図」、白象の背中に黒いカラスがとまっていて寝そべる黒い牛のお腹のそばには小さな白犬が座っている「白象黒牛図」。相変わらず芦雪さんは愉しませてくれます。

その他可愛いらしい童の遊ぶ姿、そこに子犬も加わり遊びに夢中の童や子犬たちの元気な声が聞こえてくるようである。ただ絵の左手の子供と犬は後ろ向きで空に向かっているような様子で色も淡くなっていて、友人がこの子たちは死の世界に向かっているのかもといいます。そうともとれる描き方で、芦雪の子供が相次いで死去してるとのことで、その影響なのかもしれない。

『芦雪を殺す』(司馬遼太郎著)の作品の中に出てくる、印形の中に五百羅漢がびっしりと書き込まれたものもありました。さらに、円山応挙さんの高弟で、芦雪さんと二哲と言われた源琦(げんき)さんが絶賛している「山姥図」(重要文化財)も厳島神社から出品されています。司馬さんの小説では芦雪さんはかなりの変人に書かれていますが大胆で小心なのかもしれません。

東京で開催されていたらこんなにゆったりとした状況では鑑賞できないでしょう。まだ次の部屋があると思うほどの作品数で、出品作品リストには、和歌山の徳泉寺、無量寺、草堂寺、高山寺からの出品作品もあり現地に行っても観れないでしょうし、雨に感謝でしょうか。

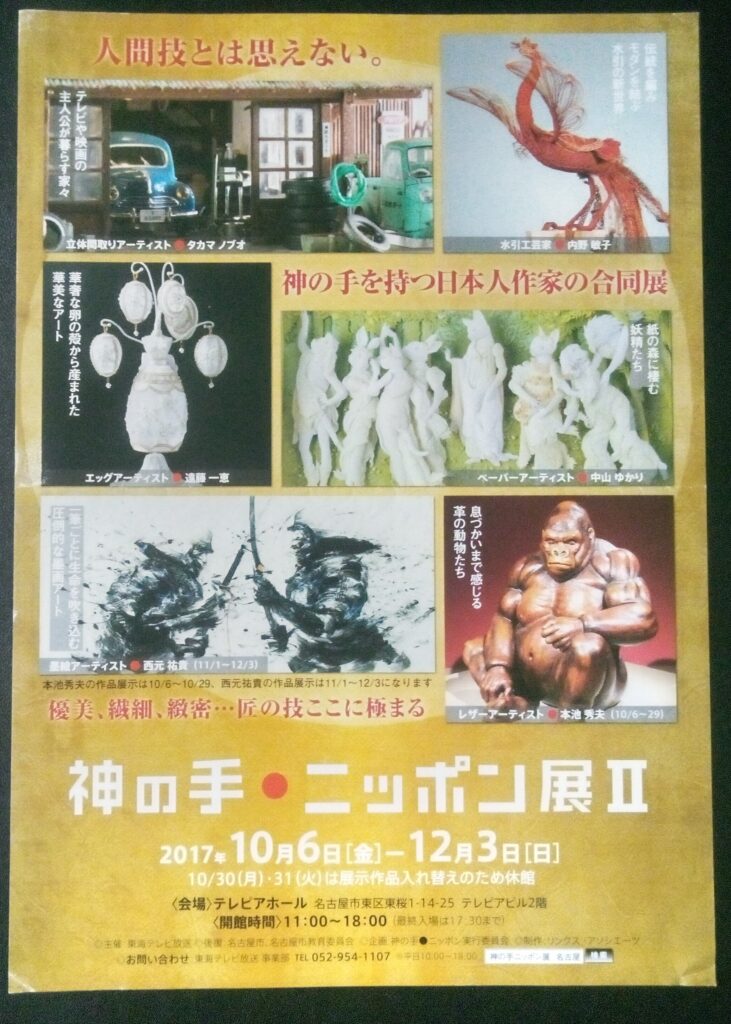

『神の手・ニッポン展Ⅱ』は、手で作られるアートの細やかさと高度さを紹介する展示です。エッグアーティスト・遠藤一恵さん、水引工芸家・内野敏子さん、レザーアーティスト・本池秀夫さん、立体間取りアーティスト・タカマ ノブオさん、ペーパーアーティスト・中山ゆかりさん、墨絵アーティスト・西元祐貴さんの作品が展示され映像もありました。

第一期の代表作品も展示されていましたが、息を詰めて仕事をされているのではないかと思えるほどの繊細さで溜息がでてしまいます。その発想が実物になる過程の時間の経過と失敗と成功のくりかえしが、美しいと思わせてくれるのでしょう。

東京の三井記念美術館での『驚異の超絶技巧! ー明治工芸から現代アートへー』も、その手は何なのだです。恐ろしくなってしまうほどの技です。

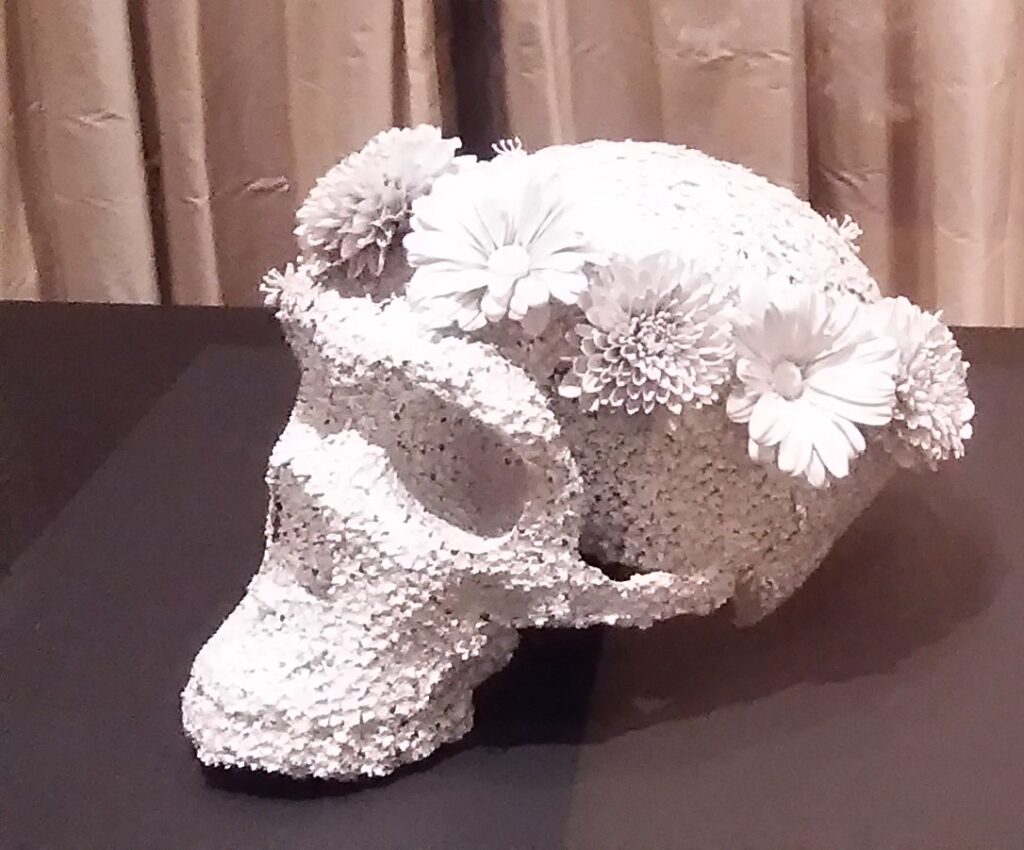

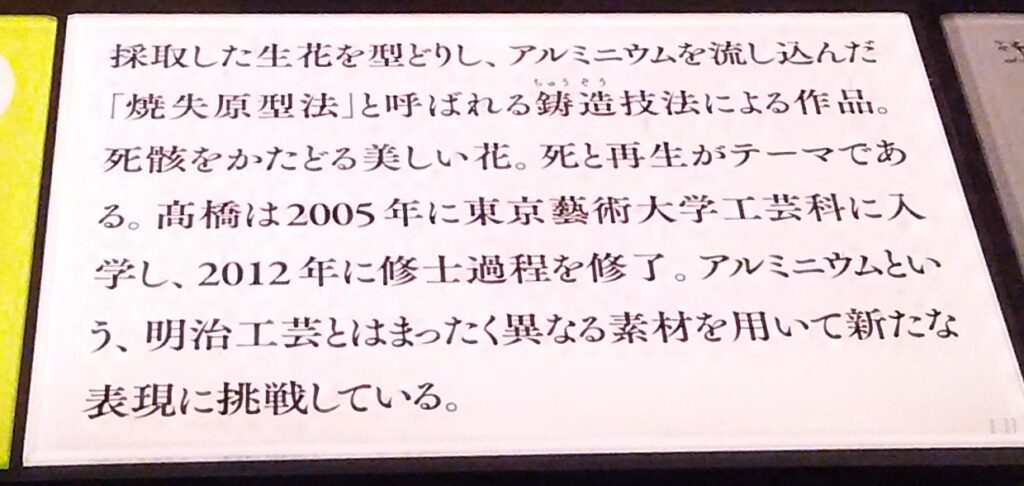

高橋賢悟 <origin as a human>

初代宮川香山 <猫二花細工花瓶>

こちらはただただ愉しませてもらい、あーじゃらこーじゃら言わせてもらうだけです。あーじゃらこーじゃら言わなければと言われそうですが、好きかどうかもありますし、守るものは守って変化しなければ気の抜けた炭酸水のようなものです。

ただし時にはこれこそが水だというものもあります。それは全部ではありません。短い時間だったり、組み合わせて作り上げられたりといつ現れるかわからないのです。今日そうだと思っても明日は違うかもしれません。明日が今日になりました。