司馬遼太郎さんの本に『ひとびとの跫音』という作品がある。正岡子規さんについて書かれていると思ったら、その妹・律さんの養子で正岡家を継いだ忠三郎さんのことを書いた本であった。

当然、律さんのことも書かれているが、律さん自身が余計なことはしゃべらないタイプのかたで、忠三郎さんはそれに輪をかけて子規さんのことも自分のことも語らず書かず、遺品等の資料はきちんと保管していたかたである。

司馬さんは、文字としては何も語らなかった忠三郎さんの友人や身辺の人々のなかの忠三郎さんを探り出し、これといった社会的な活躍などはなかったが不思議な魅力を持っている人物として描かれている。

律さんにしろ、忠三郎さんにしろ、子規さんに対し、情の押し売りなどはせず自分たちの位置を、死後の子規さんの飛び立つ自由空間の妨げとはならないところへ置いた。このことが、かえって多くの人に子規を解き放させている。子規を抱え込むこともなく、家族の世間的情をひけらかして汚すこともしなかった。

そんな律さんを主人公とした舞台である。

脚本は小幡欣治さんである。初演の時、律を演じた奈良岡朋子さんが、今回は子規の母の八重さんである。司馬さんによると母の八重さんは、子規の名前の升(のぼる)をノボさんと、律をリーさんと呼んだとある。奈良岡さんの<ノボさん><リーさん>と呼ぶのが、芝居の中で良い響きをしているのである。

事実をどう脚色して脚本にし、その本をどう演じ、どう芝居として完結するのかが楽しみであった。

場所は東京の下谷区上根岸の子規の家である。ここで子規は多くの俳句仲間と新しい俳句を模索している。中でも、松山での後輩・河東碧悟桐(かわひがしへきごどう)がよく顔をだす。子規は、結核菌が骨髄に入りカリエスになってしまう。その看病を最後までし続けたのが母の八重と妹の律である。

妹の律は三つ年上の兄が子供時代泣き虫だった頃から体を張って兄を守護してきた。二回結婚しているが別れて、兄の介護をテキパキとこなすが、兄には気が利かないと怒られる。それでも、律は兄を守るのが自分の当たり前のことと思っている。

仲間と議論をし、子規の外の世界に対する関心や俳句に対する思いは、病魔に侵されても絶えることはなかった。しかし酷い痛みの発作が続く。それに対しては八重もどうしてやることもできず、「ノボさん収まるのを待つしかない。」としか言えないのである。

子規は自分が死んだ後の母と律のことを心配しつつ、ヘチマの句を三首残して亡くなってしまう。しかし、律は負けてはいなかった。共立女子職業学校に通い、そこで裁縫の教師となるのである。そして正岡家を継いでもらうため養子をもらうことを決める。

養子の雅夫は、正岡家を避けるように仙台の高等学校へ行ってしまう。そこで、俳句を始める。ところが、律はそれを許さない。俳句は世襲でできるような仕事ではないという。律にとって、子規を超えることなど不可能なのであるから俳句は子規一代でよいという思いがある。つまらない形で、子規を汚してもらってはならないのである。

雅夫は承知する。その代り、大学は京都に行かせてくれと頼む。せっかく一緒に住めると思っていたが、律は承諾する。雅夫も自分で考えて決めたのだから大丈夫だと伝えお互いに納得する。

母の八重が、ヘチマの棚に飛ぶ蛍に「ノボさんあんたが悪いのよ」とつぶやく。

律は一本気でもあり、融通もきかず、意味のない子規の歌碑建立なども断ってしまう。そんな律に八重は何かあると「リーさん」と声をかけつつも静かにその場から姿を消す。律が律でありつづけることによって、正岡の家も死後の子規も保たれるのを知っているのである。

母・八重さんが呼んだ「ノボさん」と「リーさん」がよく描かれており、役者さんもしっかりした演技力である。『大正の肖像画』といい、民藝はこうした芸術家や文学者などをしっかり演じられる劇団である。

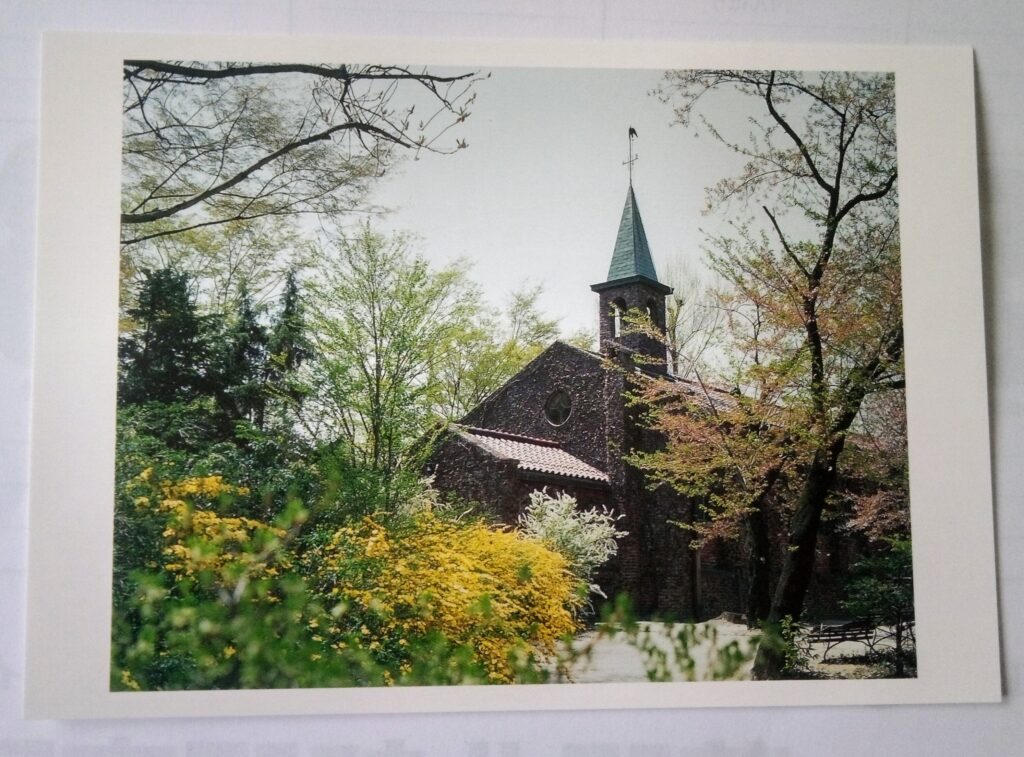

現在残っている<子規庵>を再度訪れた。まだヘチマが幾つか枯れずに残っていた。子規さんが寝ていた部屋のガラス戸は、外が見えるようにと門人仲間が障子をガラスに入れ替えた。さらに昭和20年の空襲で焼失するが、門人等の尽力で昭和25年に当時のままの姿で再健される。舞台をみていたので、八重さんと律さんの動きが思い出され、実際に住んでいた動線もより明確に想像できた。

正岡子規さんは34歳11か月で亡くなっている。

演出・丹野郁弓/出演・奈良岡朋子、中地美佐子、齋藤尊史、大中輝洋、桜井明美、吉田正朗、横島亘、和田啓作、前田真理衣 、その他

三越劇場 12月19(土)まで