<建礼門院右京大夫>(けんれいもんいんうきょうのだいぶ)という方は、建礼門院に仕えていた女房・右京大夫の事である。建礼門院は、清盛の娘で高倉天皇の中宮・徳子、安徳天皇の母である。院号は実際に出家しなくても与えられるもののようで徳子も出家する前に院号をもらっている。建礼門院と呼ばれるようになるのは出家してからと思うが、この頃の一人の呼び名が色々かわり、主語が変わるので惑わされてしまう。だれだれの娘であったり、結婚しても夫の官職の名前に北の方とついたり、その前誰かに仕えていればご主人の名前や御殿の名前がついたり、あるいは住んでいる場所の名前がついたりと慣れるのが大変である。

<右京大夫>の名も、女房名で後ろ盾となってくれた藤原俊成のその時の官職名から付けられたものである。官職の上下もよく解からないのでこの時代の事が理解できたかどうか疑問であるが、なんとか建礼門院右京大夫の心の流れと、著者・大原富枝さんのこの小説を書かしめた心の芯となっているものは見えたように思う。

この話は、右京大夫と二人の男性との恋の話ともとれるが、そこを取り巻く世界は平家の繁栄と衰退の時間の流れと重なり、権力争い、武士と貴族、当時の男と女の関係、歌の力、自然に対する感じ方等々、豊かに織り成しているので簡単にこうでしたとは言えないのであるが、ここはここで一度整理するためにやらずばなるまい。

右京大夫は高倉天皇の中宮徳子の御所へ宮仕えしそこで、清盛の長男・重盛の次男である平資盛の思われ人となり結ばれる。右京大夫の父は名筆家の出で「源氏物語」の研究もされ、母は琴の妙手であり、彼女は文にも書にも音楽にも歌にも造詣が深った。彼女は見るもの聴くものことごとく深く感じ入り、さらに臆することなく自分の気持ちを表現できる力を持っていた。そんな彼女を思う人がもう一人いた。藤原隆信、似絵を見出した方で、神護寺の源頼朝像・平重盛像などは彼の作ではともいわれている。彼は貴族で歌も優れていて右京よりかなりの年上。世の中を斜交いに眺めている所もあり、右京は年下の未熟ではあるがどこかに武士としての定めをいつしか身に付けていた資盛に魅かれて行く。

<あなたは武士の家の子としての私を考えられたことがおありか?ないだろう?武士は宮廷の守護のためにある家柄のもの、命を受ければどちらへなりと忽ち兵を動かさなければならぬ。兵を動かしては勝つか負けるか、二つに一つ。生か死か、名誉か汚辱か、それだけだ。><祖父君は別格にお強い方だ。ときに敢えて法皇の君にさえ否とお応えなされる力がおありだ・・・> これは右京に語った資盛の言葉である。

右京は母の病気のため御所から退がる。安徳帝のお生まれの時も、その後平家一門が戦に破れ西国に落ちていく時も、外からでしか情報を得られない。そんな中、資盛は覚悟を決め、もうたよりはしない、決してあなたをおろそかに思っているわけではない。と伝える。ところが押さえがたくおのれの禁を破り文と歌が届く。このやりとりの箇所で、これはあの昭和の戦争の若者たちと同じではないかと感じた。こうやって文を交わせる者もいれば、その機会も閉ざされて死に立ち向かわなければならなかった者もあった。そんな事なども思って読み終わり作者のあとがきを読む。

<資盛の運命は第二次世界大戦に死を覚悟して出陣した学徒兵たちの心情に重なり合い、彼女の歌集は彼等に愛読されたと申します。><私自身、ある人の戦死を今も胸に刻んで生きており、これがこの作品を書くモチーフともなっています。>

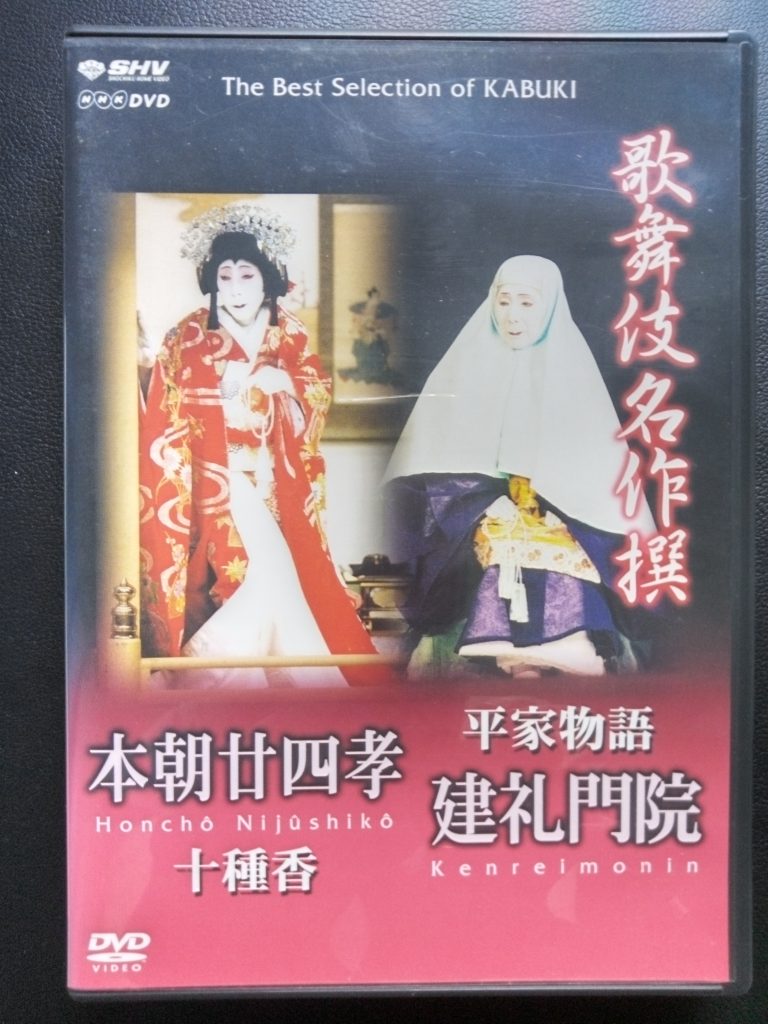

清盛の直系として重盛は平家一門の統帥となるが、大納言成親が鹿ケ谷の陰謀で清盛を裏切る。重盛は成親の妹を娶り、重盛の長男維盛は成親の娘を妻としている。父重盛が亡くなる。東国の頼朝との戦で大敗する維盛。祖父清盛が亡くなり、平家一門は清盛の後添えの時子の息子宗盛たちに中心は移って行く。一族から孤立していく維盛、資盛たち兄弟。維盛が戦局から離脱し入水。右京は西山にこもりつつ資盛を思いやる。生け捕りにだけはならないことを願いつつ。ついに安徳帝も二位の尼(時子)に抱かれ入水。女院(徳子)も入水するが助けられてしまう。そして資盛も兄弟たちと共に入水したと知らされる。彼女の長い長い悲嘆の時間が続く。

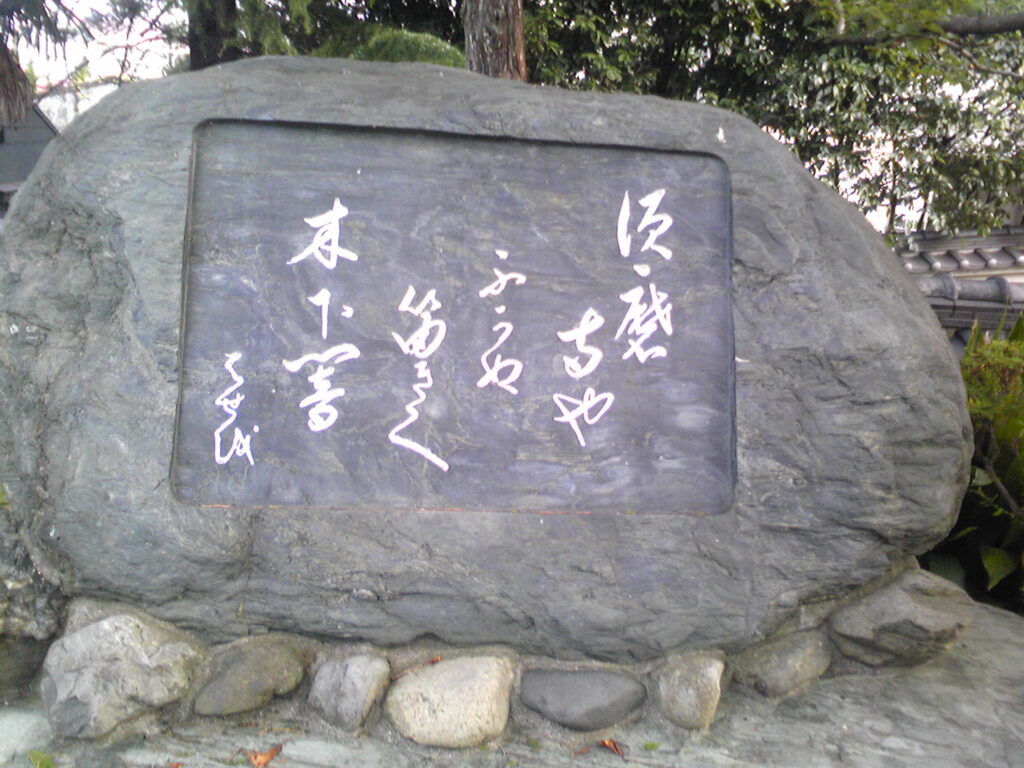

大原に建礼門院を訪ねる右京大夫。訪ねるといっても正式には届け出をしなくてはならないらしく、隠れての訪れであった。平家に対してはたとえ出家し山の奥で篭っていてもうるさかったのであろう。それだけ不自由な侘しいくらしであったということか。

その後右京は後鳥羽帝の内裏に宮仕えする。これは想像であるが、右京は不自由な建礼門院のために品物を送り助けていたのではなかろうか。20年仕えるが後鳥羽院も隠岐に流されるという事となり、それを機に御所を退がる。この時代は平家滅亡という後でも何も変わらぬ御所の様子を、かつての心躍らせた時と対比し冷静にみつめている。

そして70代半ばにして、藤原定家から新しく勅選集を編むので歌を見せて欲しいと文がくる。そして名前は何としますかと尋ねられ<「建礼門院右京大夫」の方>と答えるのである。

<あの世とやらがあるものならば、そして死者に魂があるものならば、必ずや資盛の君がそこで、「建礼門院右京大夫」という名でわたくしの歌を残ることを眺め、どんなに喜んで下さることであろうか・・・・・。>

流れとしてはこんな感じであるが、定家の父・俊成と右京の母とは愛し合って子までもうけている。それを年下の右京の父が思い入れ右京の母と結ばれるのである。そして生まれたのが右京。その俊成の後添えに入った方の連れ子が隆信である。隆信は右京の母を理想の女性と見ているところもあり、なかなか趣がある愛の形も描かれていて一筋縄ではいかない。

右京が身近に言葉を交わし、歌を差し上げたり、合奏を楽しんだり、舞を見たりし楽しませてくれた平家一門の美しき公達の変わりようは貴族ではなく武士であったという事である。一人一人のしぐさ、口ぶり、冷やかしなど浮かんでくる細かなことから平安から鎌倉への大きな世の中の流れまで喜怒哀楽すべてを歌で表現したのが建礼門院右京大夫なのである。

としたり顔で締めくくろうとしているが、<歌>難しい。小説の流れの中でなんとか汲み取った気にしているが指と指の隙間から逃げていくような感覚である。こちらが先に逃げる事とする。

![]()