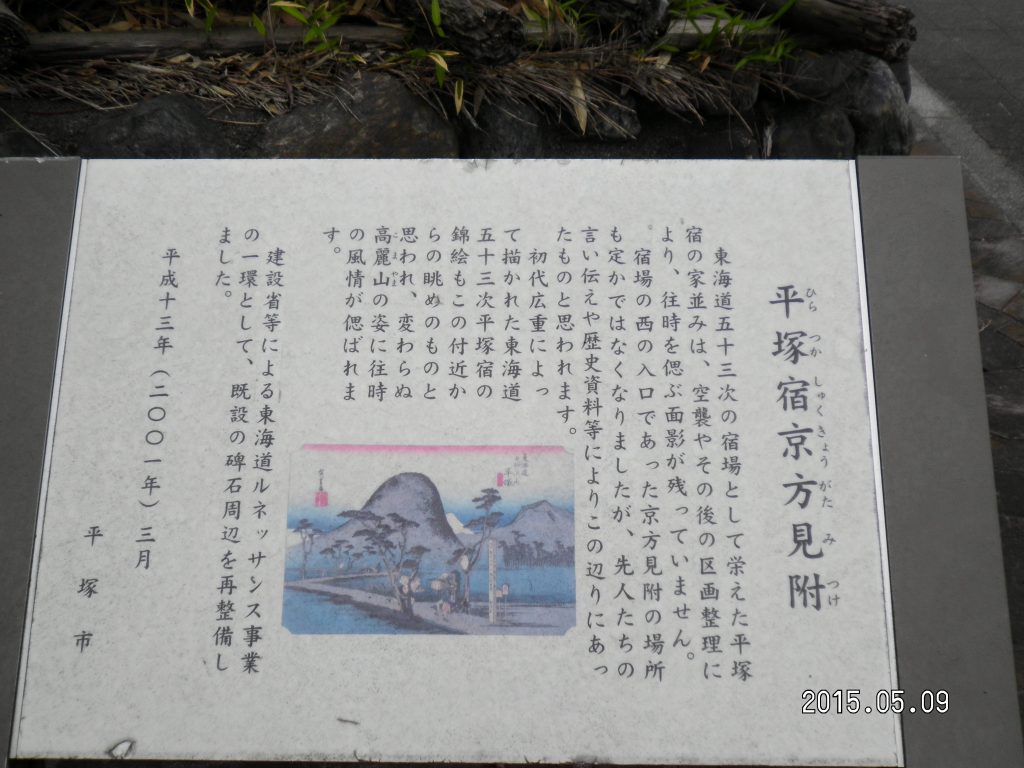

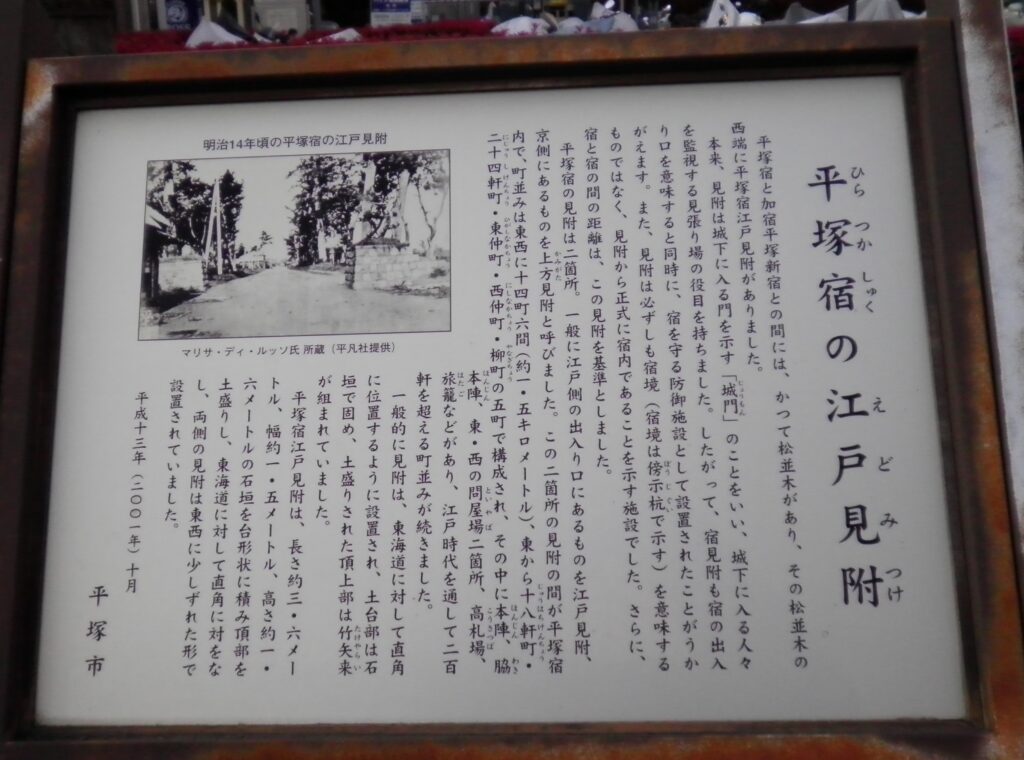

JR東海道線と交差して進むと<江戸見附>の案内板がある。

左手に日枝神社がみえてきてここから国道1号線と重なる。このあたりから大磯宿となる。左手に<小島本陣跡>の碑と案内板があり、もう一つの本陣跡をさがしていると、中年の男性が、<地福寺>は行かないの。藤村のお墓があるよ。と声をかけられる。左手のすぐ近くにお寺が見える。これなら寄れると、そちらに先に行くことにし、男性に新島襄の終焉の地を尋ねると、解かりやすく教えてくれた。

一度大磯の町だけは歩いているが、東海道と上手く効率よく廻れるか事前に調べていなかったので助かった。島崎藤村と静子夫人のお墓が梅の木の下に並んでいる。そこから<島崎藤村旧宅>へまわることとする。かつて大磯駅から来た道がわかるが、その時も旧宅まですぐには行きつかなかったので、地図を見つつ進むが、やはり途中で、地元の人に尋ねる。藤村さんはこの家が気に入り、終焉までの2年半を過ごしいる。静子夫人はその後、箱根に疎開するが、最後はこの家で暮らされ亡くなっている。

国道1号線に出て<本陣跡>方向にもどる。先ず<鴫立庵>に立ち寄る。西行法師の「こころなき身にもあわれはしられけり鴫立沢の秋の夕暮」の歌にちなみ、小田原の崇雪が草庵を結び、鴫立沢の標石を建てたという。この庵室に初めて入庵したのが、俳諧師でもあった大淀三千風(おおよどみちかぜ)さんで、今の庵主さんは二十二代目である。俳諧道場もあり、京都の落柿舎、滋賀の無名庵と並び三大俳諧道場の一つである。円位堂には西行法師の座像があり、法虎堂には、虎御前の十九歳の時の姿の木像がある。観音堂には、中国革命家・孫文の持仏(二千年を経た化石仏)であった観音菩薩像が本尊としておさめられている。

この日も句会が行われていた。庵の前に置かれたお茶をいただき、ホッとする。

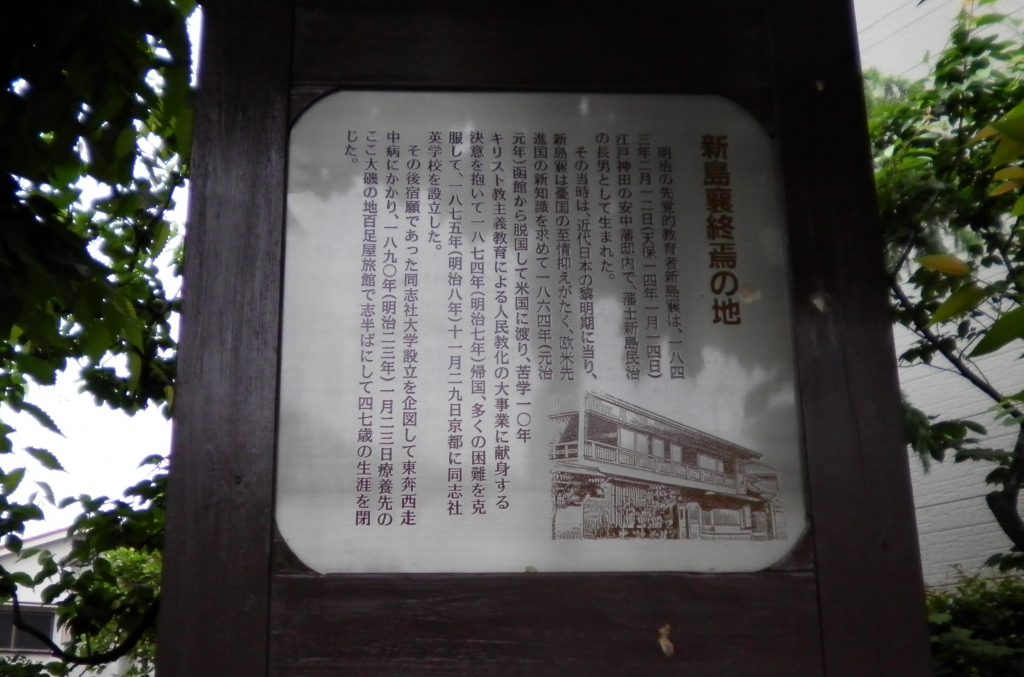

同志社創設者、新島襄が病に倒れて亡くなった旅館百足屋の一部だけのこっている場所に徳富蘇峰の筆による碑がある。志し半ば47歳で亡くなる。

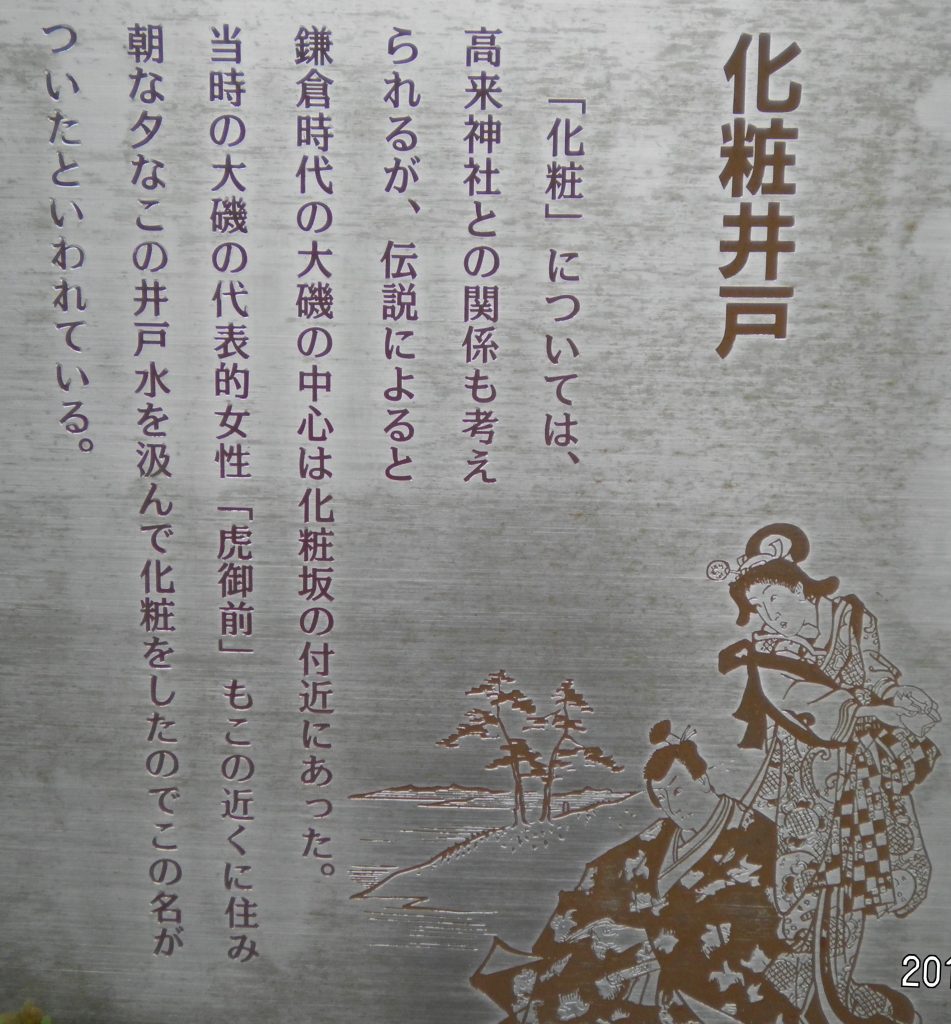

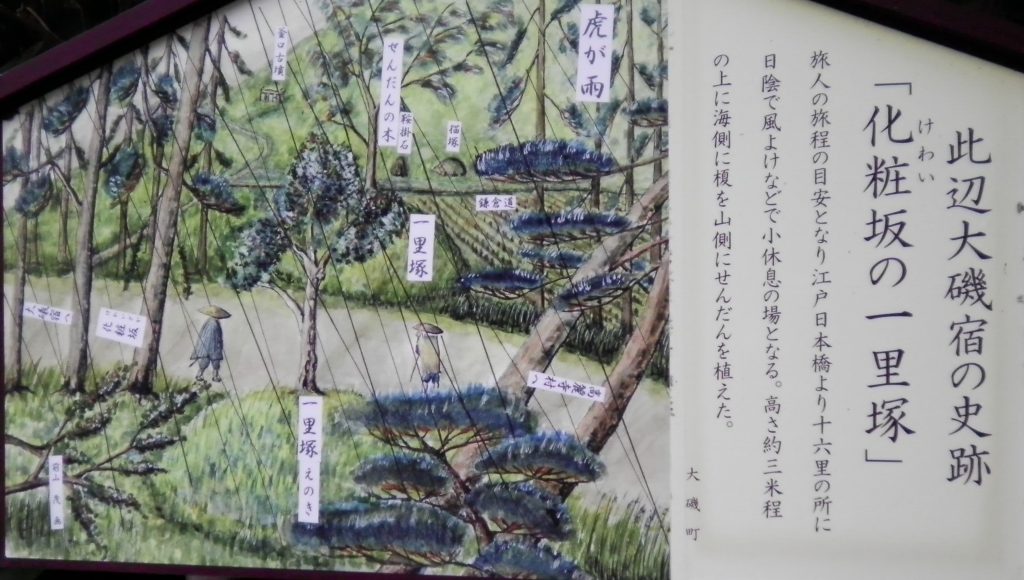

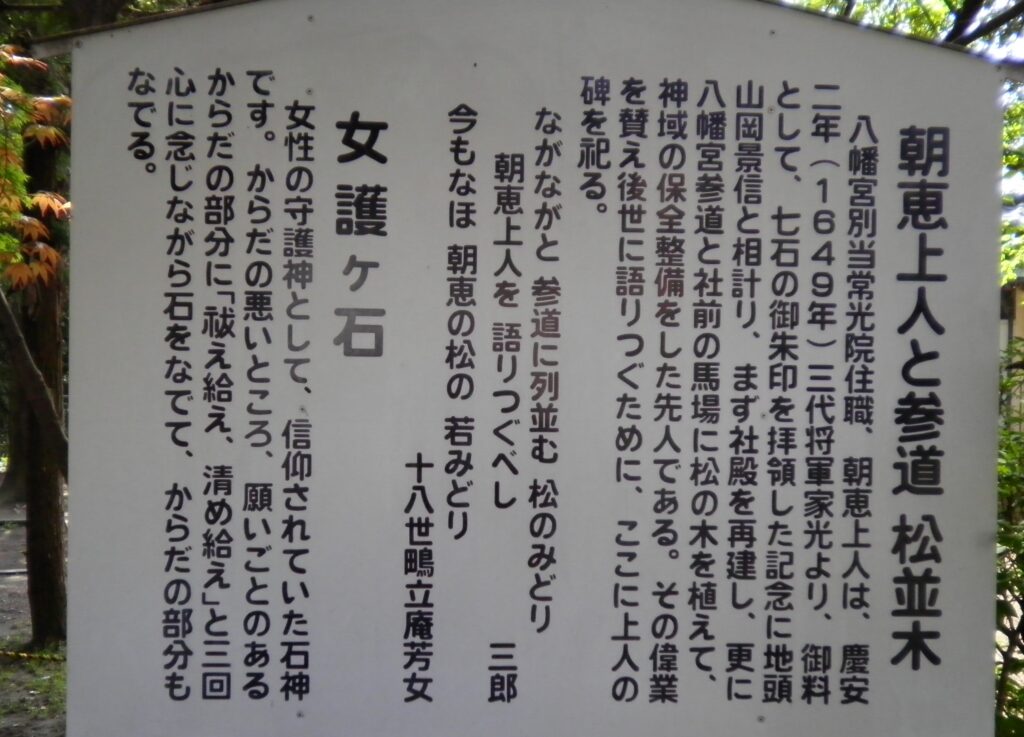

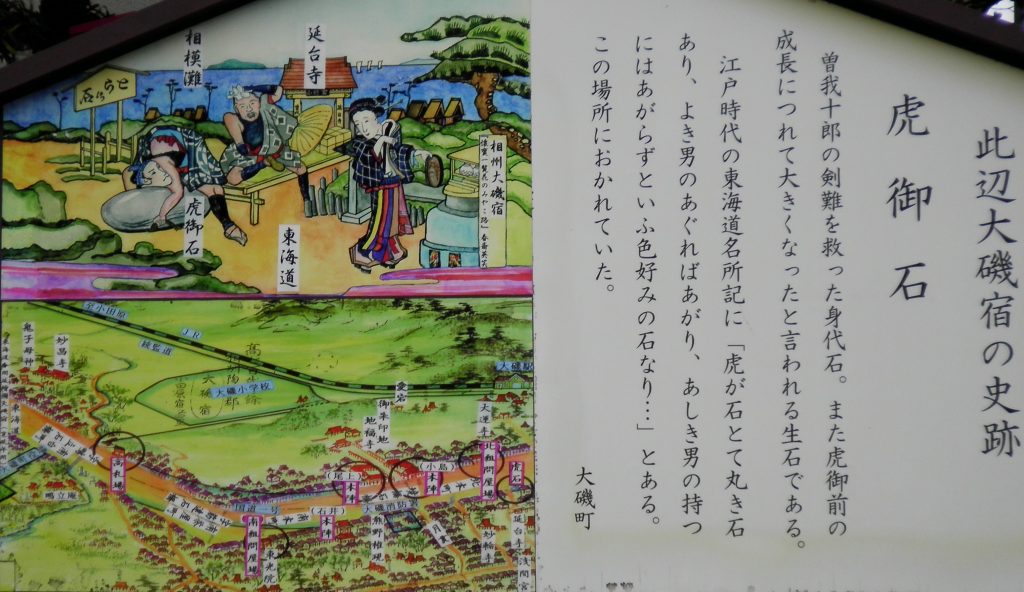

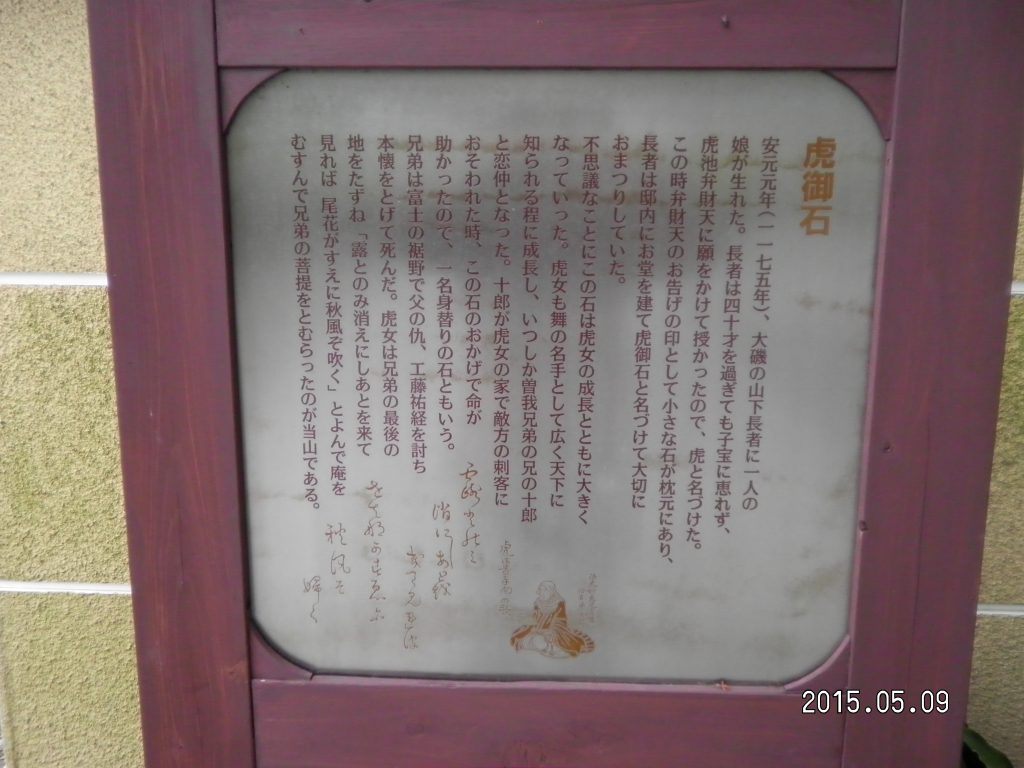

さらに東に進み、虎御前が曽我兄弟をしのんで庵を結んだ跡といわれる<延台寺>。ここに、虎御石と呼ばれる石がある。山下長者が子宝を願い虎池弁財天に願いをかけると子供が授かり、虎と名前をつける。長者の枕元には小さな石も置かれてあり、その石を大切にしていたところ、虎女とともにその石も大きくなる。十郎が虎御前の家で工藤祐経の刺客に襲われた時、十郎に放たれた矢を身代わりとなって受けたといわれる石である。石はお堂の中で見学は予約が必要のようである。大磯では虎御前の人気は高いようである。広重の大磯宿の浮世絵が「虎が雨」で雨が降っていて、虎御前の十郎を想う雨なのであろうか。

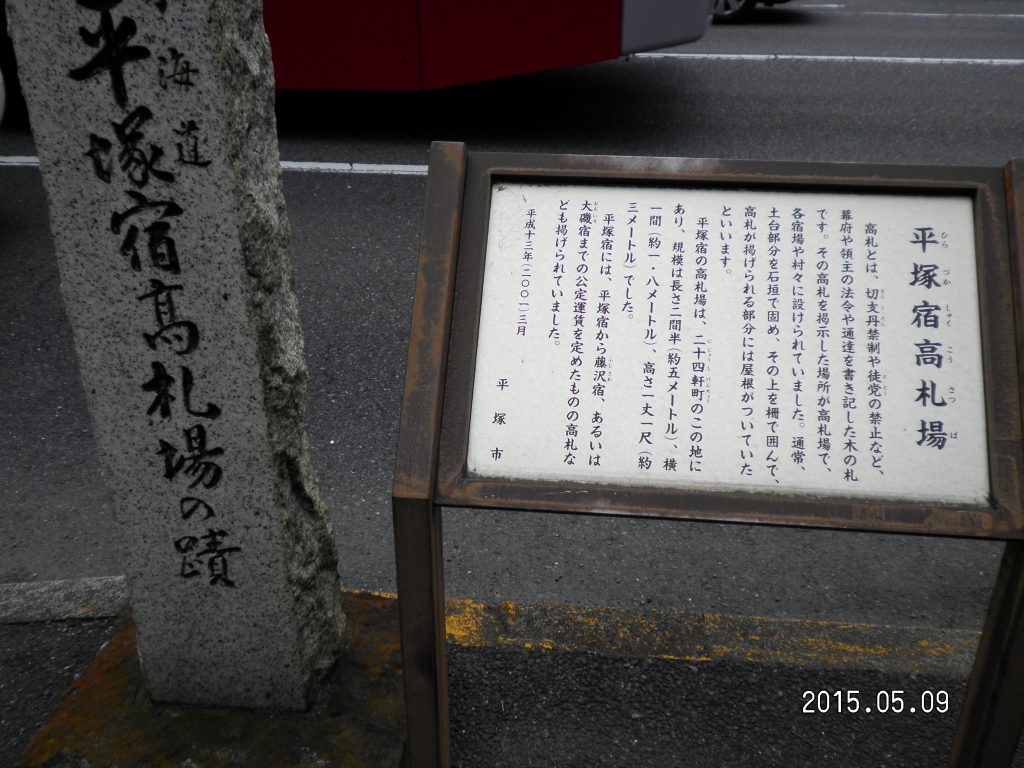

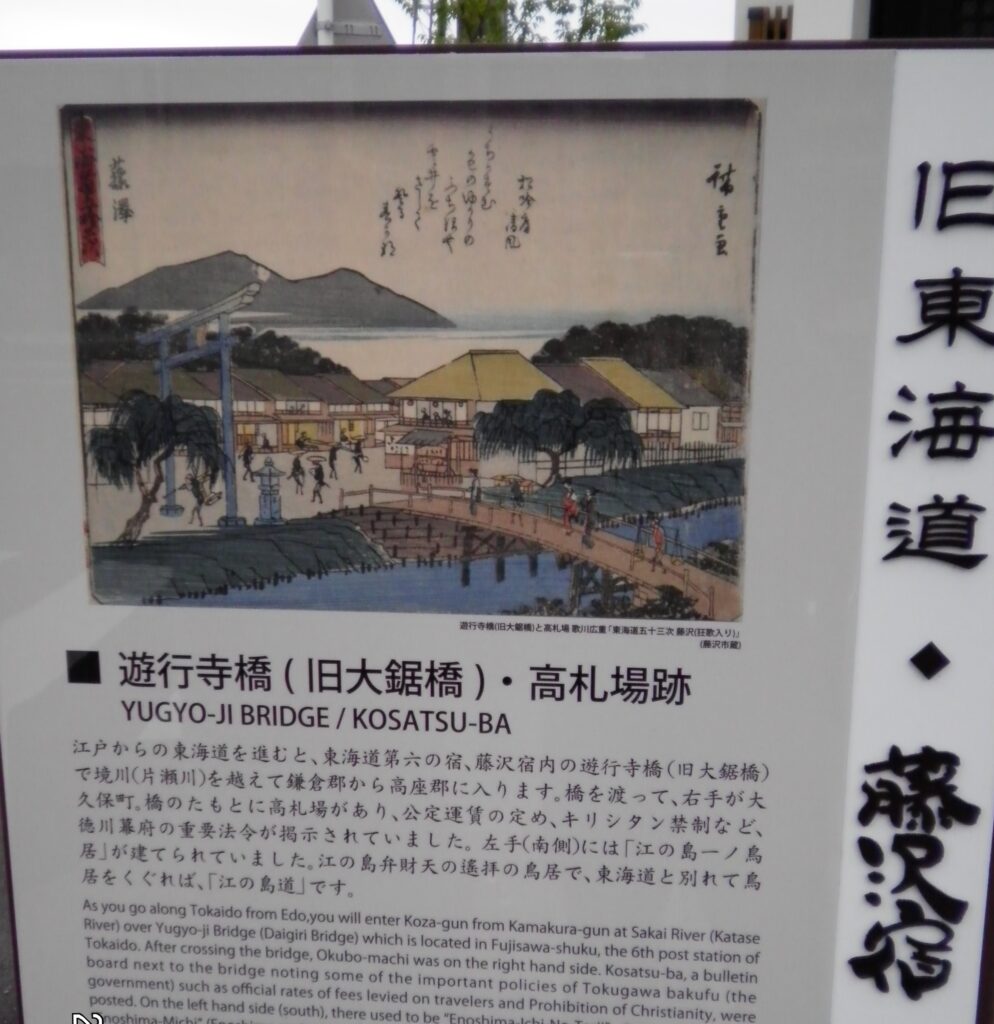

さてふり出しに戻り、もう一つ<尾上本陣跡>があるはずだがと捜す。これは案内板がなく、碑のみであった。もうひとつ、石井本陣があったようであるが、この碑はない。本陣が三つあったのである。再び西に向かうと<高札場跡>の案内板があり、ありがた味を加えるために高い位置に高札があったとあり、皆が見上げている絵がある。見やすさが肝腎であろうと思うが、いつの時代も上のお方は見上げられるのが重要な事なのであろう。

<鴫立庵>を過ぎて西に向かうと見事な松並木が続く。海の潮風でかなり曲っている松もある。今は排気ガスに嘆いている。海側にも行きたいが海までは遠いので迷っていると、友が<こゆるぎ緑地>への小路を見つける。よさそうな小道なので海に向かう。この海岸地帯は明治の名士たちの邸宅や別荘が並んでいる場所である。海のかなり手前にこれから育つ松を植えた緑地があり、それを、西に進む。海も見え良い進み方である。

適当なところで国道1号線にもどり進むと、右手に城山公園があり、左が吉田茂さんの旧邸である。建物は焼失し、再建しているところである。庭をまわるが広い。海が広がりこの庭を歩くだけでもかなりの運動量になりそうである。

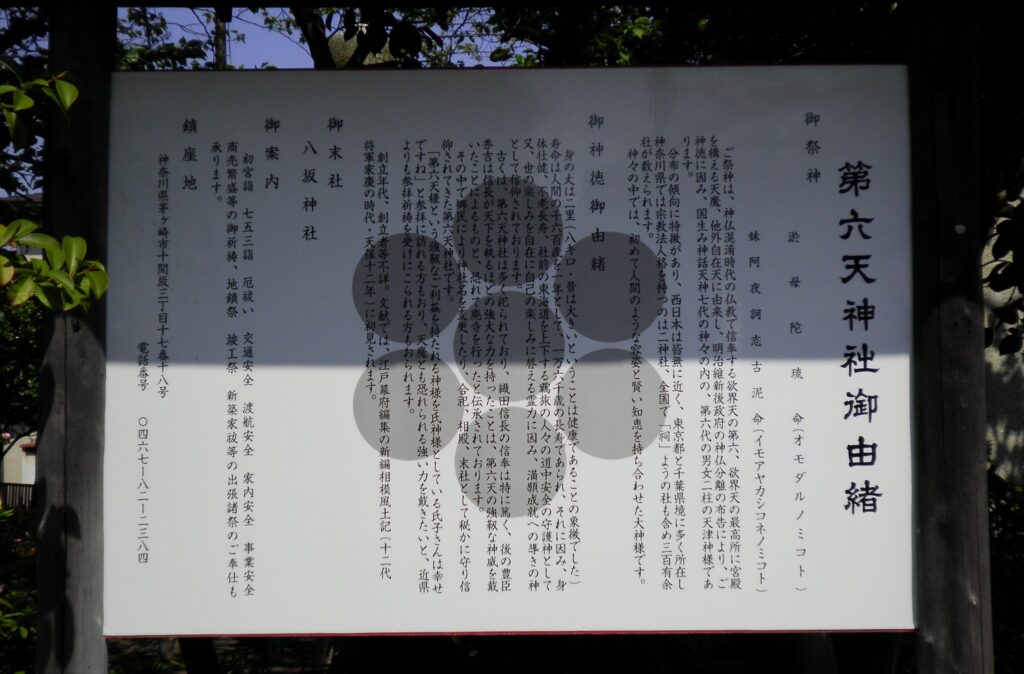

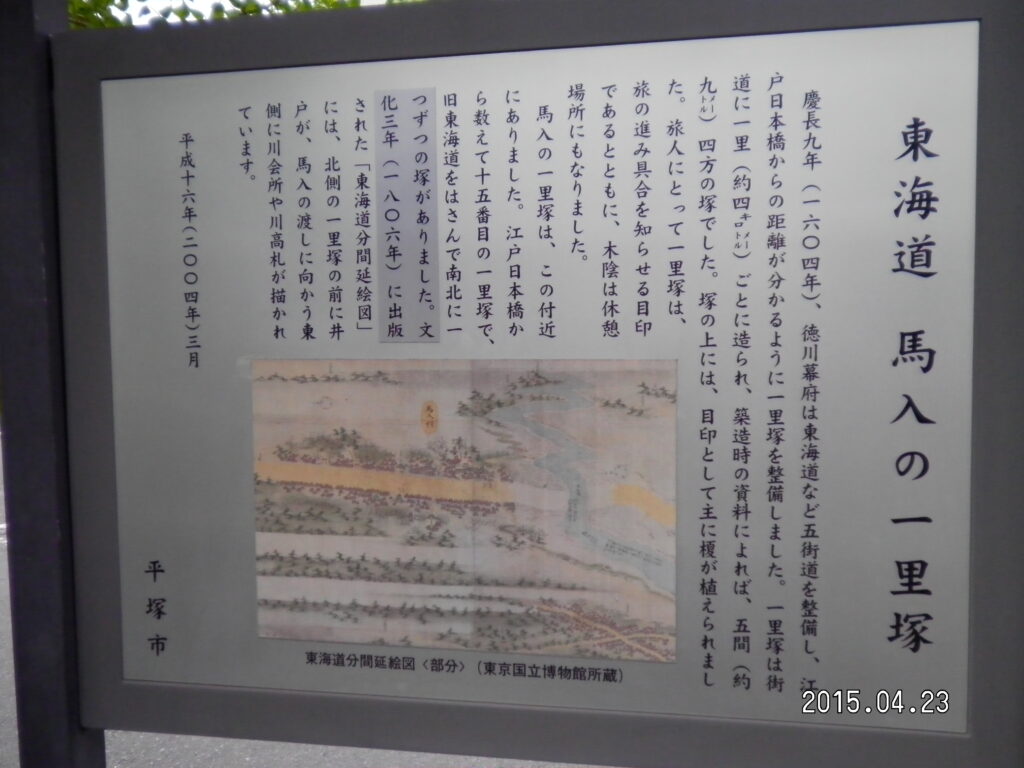

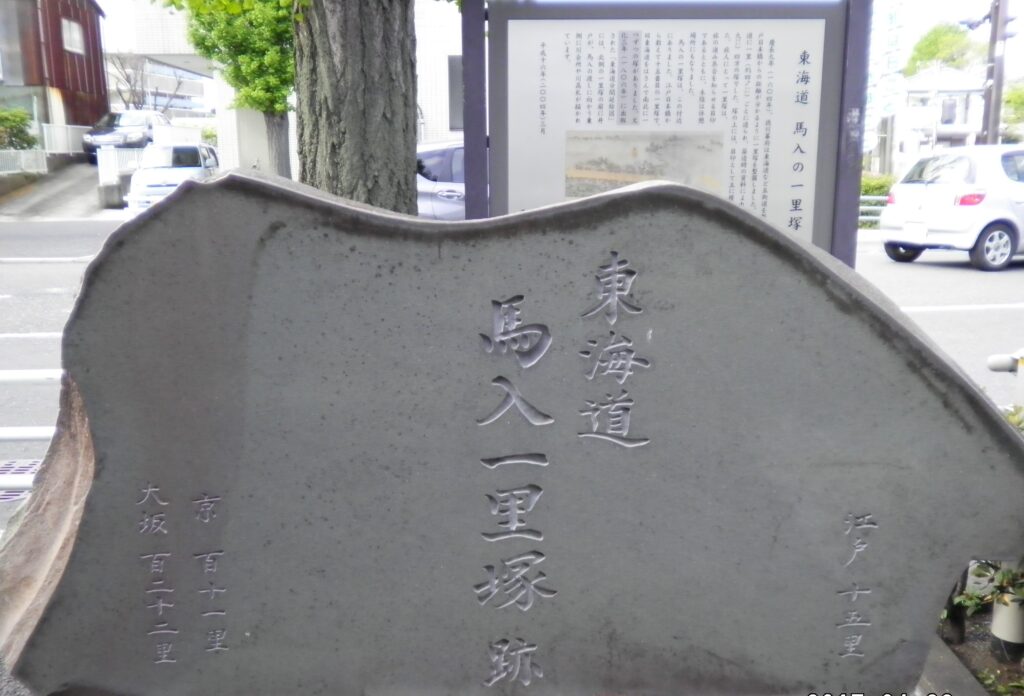

後は、、<一里塚>を見つけてJR二宮駅に向かえば良いだけである。今日は、かなり上手くいき充実した内容だったと友と話し合い、「いつも一つくらい見つからないのよね。」と言い合う。変な予感。<六所神社>まで2キロの表示が見える。「このへんから左手の<一里塚>に注意しよう。」「もう出てきてもいいはずよね。」「おかしい見落としたかな。」右に<六所神社>が見える。納得できないまま、JR二宮駅となり、電車の中で地図を広げる。地図の左下の囲みに城山公園周辺図があり、城山公園前の信号から、旧東海道の道筋とある。本を取り出す。「旧東海道はこのあたりから国道1号と分れる。」とかいてある。地図は丁度綴じ込みの部分で、よくみると国道からそれている。これである。大磯の途中から小田原までは、国道で面白くないとの仲間の感想が二人ともインプットされていた。

きちんと文章を読み込まなかったのがいけないのである。これは、またリベンジである。これから先、何回もリベンジしているわけにはいかないので、旧東海道に入る部分を厳重チェックと二人で戒めた。

この日のお昼は、仲間たちが寄ったという水車のあるお蕎麦屋さんで、冷たい天ぷらそばとシラスどんぶりセットでエネルギーは充分だったので、次のリベンジの意欲も残っていて、メラメラと計画を練った。

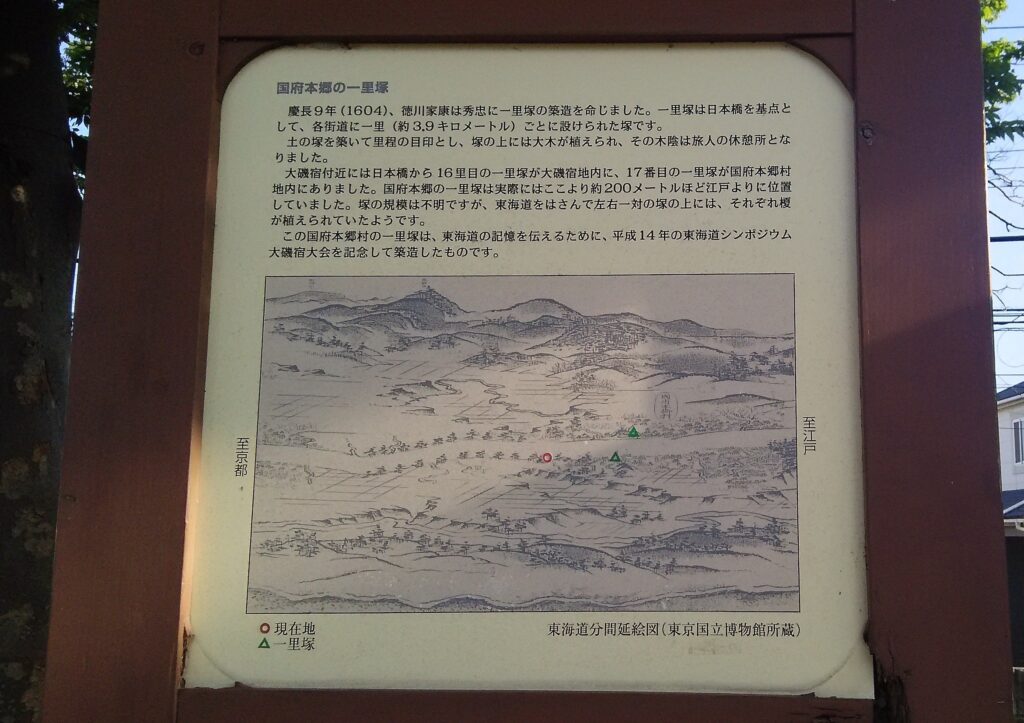

追記: 一里塚跡リベンジ

江戸から17番目の国府本郷一里塚跡

実際には現地点より200メートル江戸よりにあった。

旧東海道つづき → 「二宮~小田原~箱根湯本(1)」 2015年5月31日 | 悠草庵の手習 (suocean.com)