<満福寺>から海に向かって歩いていきますと小動の信号がありましてそこを渡って見渡しますと、七里ケ浜、稲村ケ崎、由比ケ浜、材木座海岸などがカーブして目にはいります。この信号から海に突き出ているのが小動岬で、その一番高い所に<小動神社>があり、展望台があります。

<小動神社>の説明板によりますと、<小動(こゆるぎ)>の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬にあったということに由来し、弘法大師がこの松の命名したともあります。文治年中(1185年)源頼朝に仕えた佐々木盛綱の創建と伝えられて八王子宮を勧進したが明治に入って<小動神社>と改名しています。新田義貞が鎌倉攻めの時には、ここで戦勝祈願したともあります。

7月第一日曜日から第二日曜日にかけておこなわれる天王祭は、江の島の八坂神社と共同で、この時は、御神輿やお囃子と江ノ電が路面で仲良くすれ違うようです。

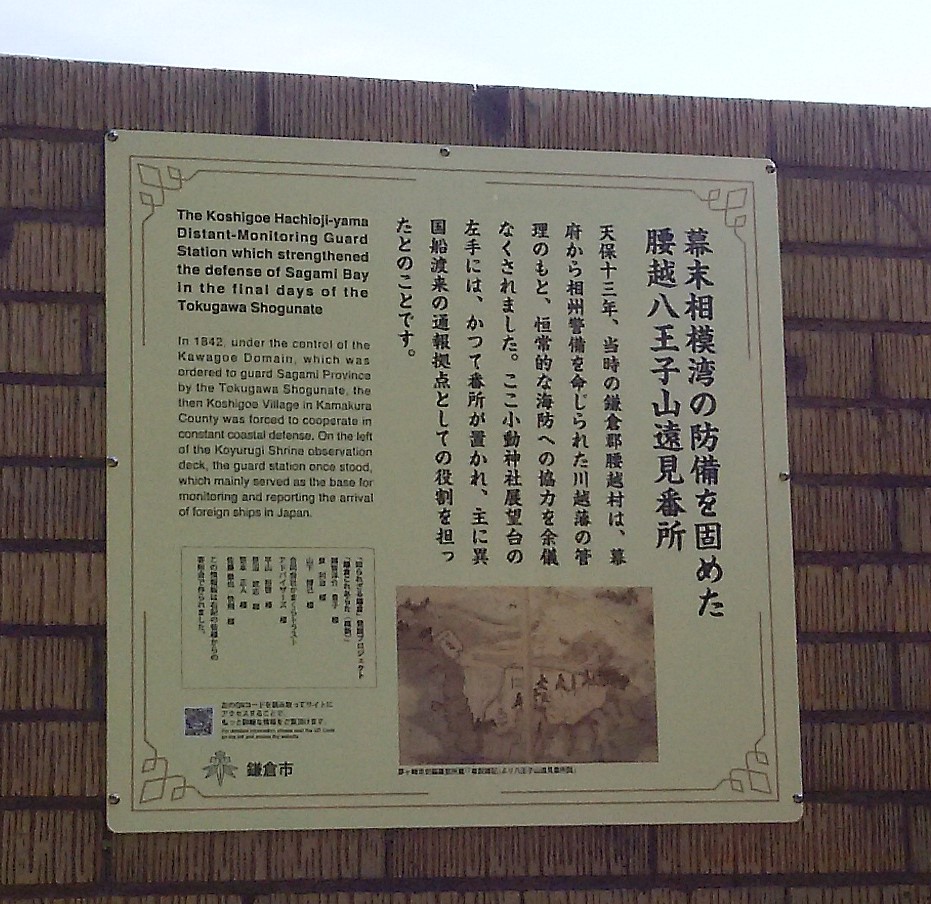

展望台のところには、「幕末相模湾の忘備を固めた腰越八王子山遠見番所」とあり、おもに異国船渡来の通報拠点としての役割を担っていました。歴史的重要人物の名が飛び交う<腰越>でした。

国道134号線を挟んで<小動神社>の向かいにある<浄泉寺>は、空海開山といわれ、寺子屋が開かれていて、明治に入ってから一時は腰越小学校としての役目も果たしていました。134号線を江の島方面に向かいますと<腰越漁港>がありました。整備されていて、静かな小さな漁港です。

手前の漁業組合の販売所に、「朝とれフライあり」というのが目につきまして入ってみました。そこで食べる人、お持ち帰りの人ありで、アジとサバのフライが一枚から受け付けていて、名前と枚数を書いて「食べていきます」とアジ一枚を注文しました。新鮮な出来立てのアジフライ、中の身は柔らかく外はカリカリで美味しかったです。映画の撮影場所で美味しいものまで食べれて満足でした。

そこから海岸沿いを歩いて鵠沼(くげぬま)海岸まで行きたかったのですが、暑いので江の島の弁天橋を渡り、小田急江ノ島線の片瀬江の島駅から電車に乗りました。小田急江ノ島線は初乗りです。JR、江ノ電に比べると小田急の走る音が一番静かなような気がしました。江ノ電は細かくカーブするので音がでるようで、それがまた魅力なのでしょう。

そんな江ノ電も映画『天国と地獄』公開のころは、江ノ電廃止の検討もされていました。マイカーブームに押されてしまったのです。東京オリンピックの時は江の島が競技会場となり、選手輸送の貸し切りバスでバス部門は追い風でした。しかし残すことを選び、交通渋滞やオイルショックから乗客がもどり今に至っているわけです。

まだ乗っていない<大船>からの湘南モノレールというのが江の島まで走っていますので、こちらも次の機会には乗ってみたいですね。

一応<鵠沼海岸駅>で降りて海岸方向に向かったのですが、行って戻ってくるのもしんどい気分でこれまた次に伸ばしました。<鵠沼海岸>は、小津安二郎監督の映画にでてくるのです。

映画『天国と地獄』の題名ですが、犯人の竹内銀次郎が横浜の自分の住んでいるところは地獄で、権藤金吾が住んでいる高台の冷暖房完備の大きな家を天国だと言ったのです。その天国から権藤は引きずり降ろされたわけです。

しかし、権藤は誘拐されたのが自分の子供ではなかったのに身代金を払い、子供の命を守った行為に対しては世間から称賛を得ました。そして彼には、見習工からたたき上げた靴職人の技があり、良い靴を作りたいという信念がありました。ほぼ戻って来た身代金で権藤は自分の小さな靴製造会社を始めていました。竹内は医者という立派な人命を助ける技を磨く機会がありながら彼はそれを間違った使いかたで天国を目指し、さらなる地獄へと落ちていくことになってしまいました。

結果的には、権藤は竹内によって天国でもない地獄でもない本来の進むべき道へと修正してもらったことになるのかもしれません。

その天国と地獄の実態を知っているのが、戸倉警部たちです。かれらは足を使って地図上の天国と地獄を立体化して見せてくれたのです。

<腰越>という旅の場所が風光明媚なだけではなく、海と山に挟まった地域の生活があり、そして歴史と共存しているところで、日帰りで滞在時間も短かったのですが厚みのある旅になりました。

何かまだあったようなと帰ってから気になり調べましたら、腰越駅の次の鎌倉高校前駅は、ホームから前面が海、海、海の湘南の海で、映画『男はつらいよ』の第47作<拝啓 車寅次郎様>で寅さんが甥の満男に失恋の哲学を語るシーンがこの駅のホームだったのです。江ノ電さん、親しみやすくて、なかなか深いです。