天井に龍の絵があるという<長泉寺>は、お茶壺道中で毎年茶壺が宿泊したというお寺さんでもありました。「公儀の茶壺が11、西の丸の茶壺が2」で元禄2年の記録には5月27日宿泊とあり、中山道、甲州街道をへて江戸に向かったようですが、東海道の岡崎にもありましたので、両街道をつかったのでしょうか。正確なことはわかりません。途中、勝山城(現 都留市)で茶壺蔵におさめられ富士の冷気で熟成させ夏越をしてから、江戸へ運ばれたとあり、凄いお茶様です。「お~い、お茶!」なんて気軽に言えません。

説明文によりますと、3代将軍家光からはじまり、8代将軍吉宗のときは1000人の行列のときもあったとか。この道中のときは、田畑の仕事は禁止、子供の戸口の出入りや煮炊きの煙も禁止で家に閉じこもり、童謡「ずいずいずっころばし」がその様子を表しているのだそうです。このお茶壺道中の再現が6月の木曽漆器祭・奈良井宿場祭の最終日にあります。

龍の天井絵は本堂に入ったすぐ頭上に描かれていて、飛騨の匠・山口権之正さんの手によるものでかつては「鳴き龍」でしたが今は建物の老朽化で音が響かなくなりました。

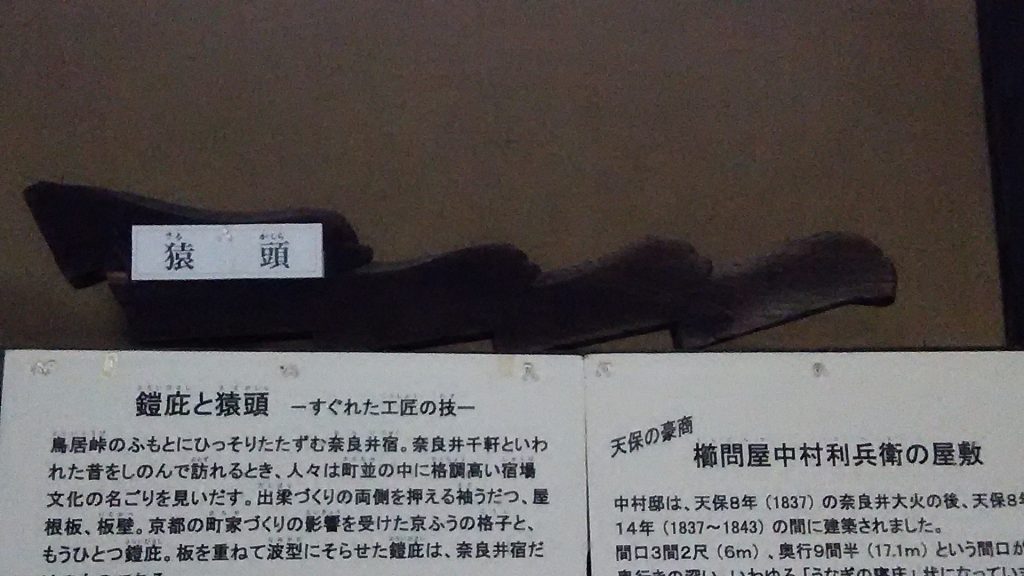

朝はまだ開館していなかった上問屋であった手塚家が「上問屋史料館」となっていて開館していました。手塚家は270年問屋と庄屋を兼務していて、奥に明治天皇が休憩された部屋があります。昔は釘を使いませんが、今とちがい釘は鍛冶屋さんが一本一本打ちあげていたので貴重でもあったのです。釘を使わないことによって、かえって工夫をこらし組み立てる技術ができあがったのですから何が技となるかわかりません。

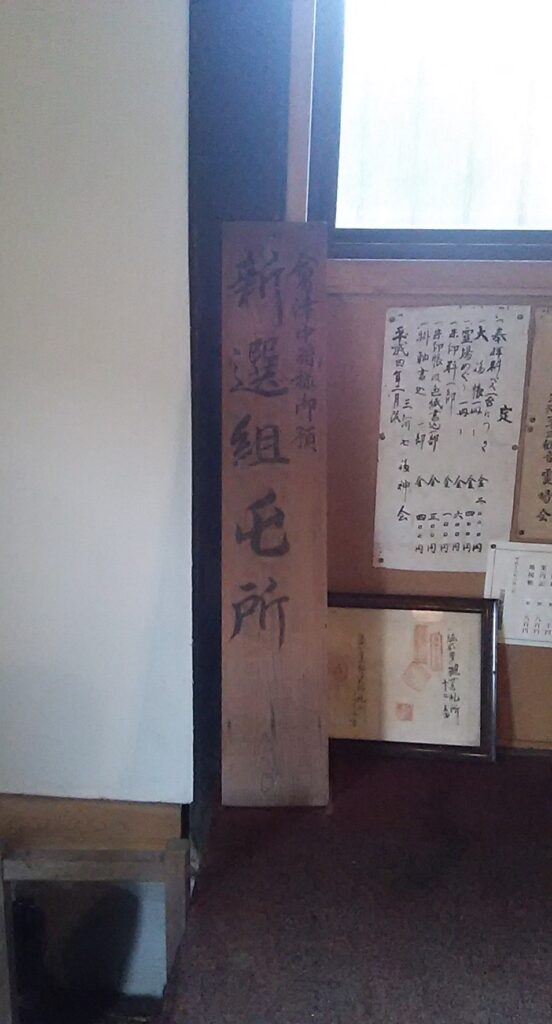

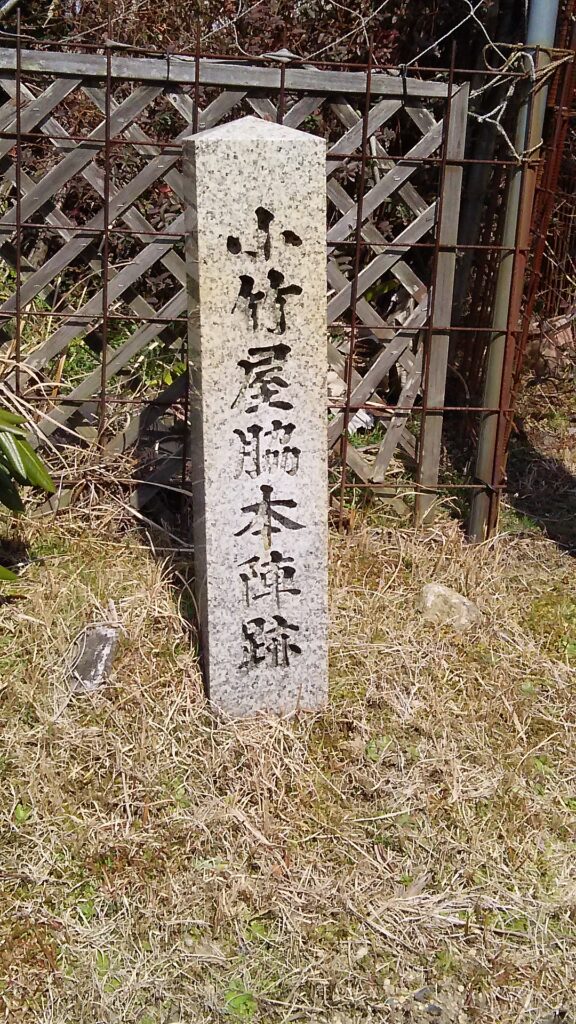

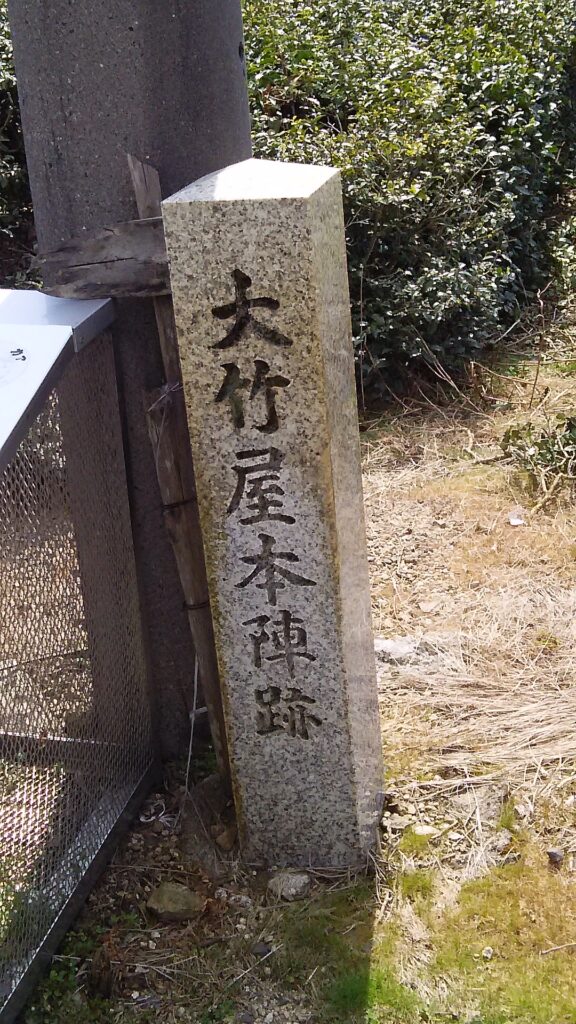

日帰り手形というのもありました。係りのかたが隣の贄川(にえかわ)宿に木曽福島関所の補助の関所があったからですと教えてくださいました。「外国からの旅行者が多いですね。」「昨年から急に増えました。」「問屋が残っているのはめずらしいですね。」「そうですね、本陣や脇本陣が問屋を兼ねていることもありますから。問屋だけというのはめずらしいのかも。」「なるほど。」「下問屋は今も宿屋として活躍しています。」

奈良井宿は飲食店はもちろんですが、民宿や宿として使われている古い建物もあります。保存と生活を考慮して、修理、修復をされています。そういえば民宿で助六ののれんをかけられているところがあり、三月の歌舞伎座を思い出し、目立つので笑ってしまいました。

奈良井義高の墓所がある<大宝寺>。ここには、首のないマリア地蔵と呼ばれる抱かれる嬰児が手にもつ蓮華の先が十字状になっている観音像があります。昭和7年(1932年)に地元のひとが藪の中に埋もれていたのを掘りおこしたのです。

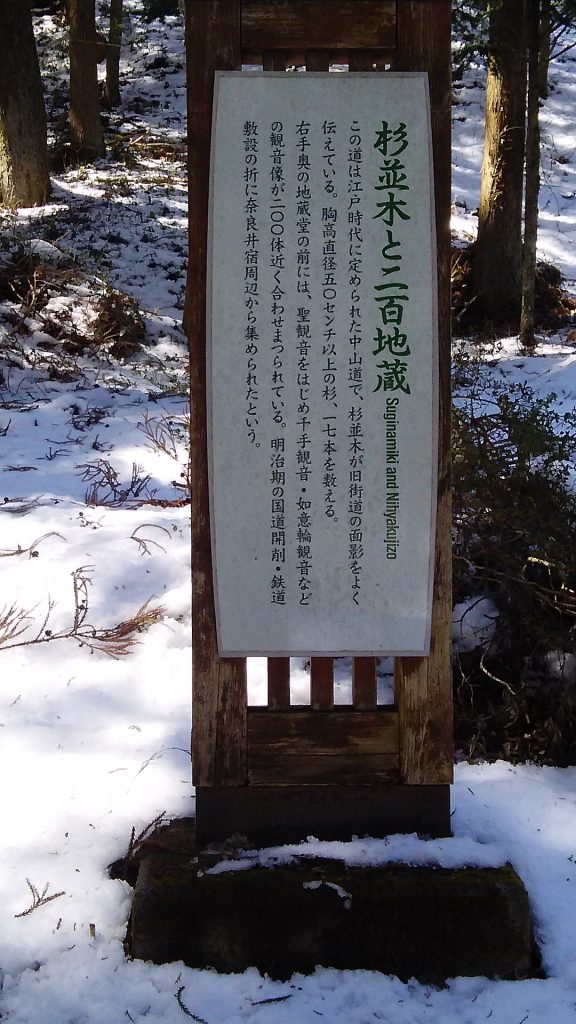

おやき屋さんで、みそクルミのおやきを食べ、<八幡宮>へ向かいます。その先に杉並木と二百地蔵があります。これが最後の目的地です。最後にして勘違いをしてしまいました。八幡宮は階段の上のほうにありますので、杉並木は進んできた道をまっすぐ行けばよいとおもったのです。ところが、日のあたらないところは雪が残っていて車のタイヤの跡を行きますがどうも違うようなのです。

よくわからないので八幡宮の下にもどり、一つ目の階段を上ると右に道がありその道でした。階段の途中にあったとは。進みますと短い杉並木がありその先に地蔵堂があって、聖観音、千手観音、如意輪観音などの観音像がならんでおられます。

明治期の国道と鉄道の整備のさい奈良井宿周辺から集められたのだそうで、こいう残し方もあるのだと当時の人々の想いが伝わります。

八幡神社はさらに階段をのぼります。奈良井宿下町の氏神で、奈良井宿の丑寅の方角にあたり鬼門除けの守護神でもあったのです。小ぶりな社殿の対面には、芝居をしたという建物もありました。楽しみの少なかった頃、ここに集まってにぎやかに芝居を見物したのでしょう。

細い階段には雪が残っていましたのでラストですから慎重に下りました。そんなこんなで駅に着いてみると電車の時間まで25分を切っていましたので、ここでの昼食はあきらめました。

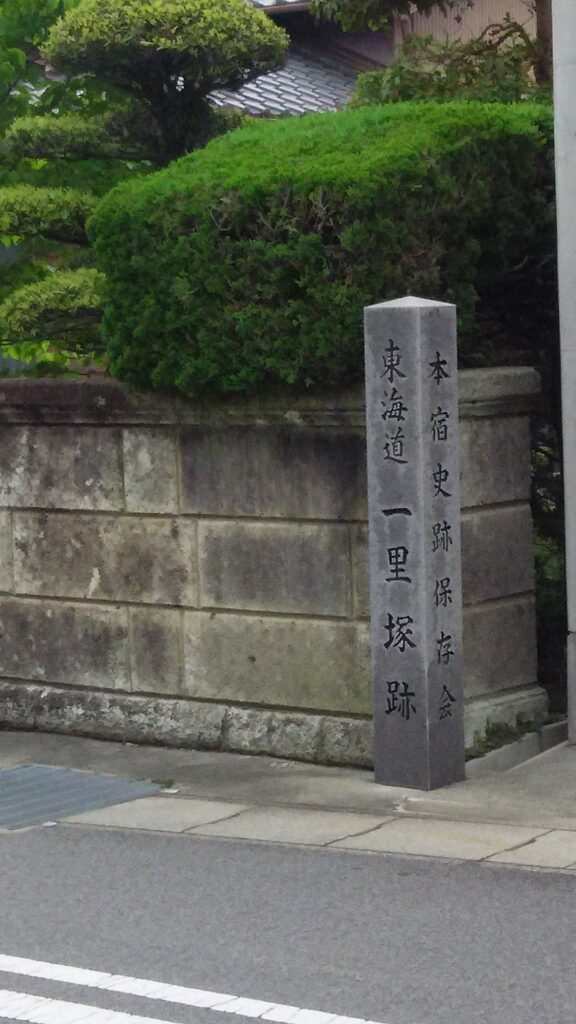

宿場町でこんなにゆっくり見学したのは関宿以来でしょうか。あの時は食事時間をとりましたから立ちっぱなしの奈良井宿ということになります。奈良井宿は中山道の宿場町69のどまんなか34番目の宿です。塩尻側の隣駅木曽平沢駅が漆器の町として銘うち、「木曽漆器館」もあるので奈良井駅間を川沿いの道にそって歩くのも良いかもしれません。約2.5キロです。

奈良井宿の資料として読みやすく参考になったのは、『続 探訪・奈良井宿ー小学生達の自由研究ー』(楢川ブックレット13)です。「伝統的建造物群保存地区制度」などについても小学生と一緒に学べますし、奈良井宿の取り組み方もわかります。

『探訪・奈良井宿ー奈良井氏がいたー』(楢川ブックレット1)はきちんと史実をさぐり解らない部分も多いのですこし迷路ですが、戦国時代は自分たち一族の生きる道を模索するうえで主人に忠実なばかりでは生きられない混沌さが感じとれ、それが戦国時代なのだと考えさせられました。

畑作では生活のなりたたない地域の人々のことに触れることができるのが中山道の木曽路の歴史かもしれません。

友人が大きな手術をしますので、元気になったら誘ってあげたい場所のひとつとなりました。大丈夫です。食事の時間はとります。JR小海線甲斐小泉駅すぐの「平山郁夫シルクロード美術館」も富士山と八ヶ岳が見える場所で美術館もゆったりと鑑賞できたのでここも加えようかな。また一緒に遊べるようにいいところを探しておきます。