- 戯作者・四世鶴屋南北から、浅草を舞台とした映画に飛ぶ。南北さんにちなんで脚本家と脚本家修業中の出てくる映画とする。『笑いの大学』『ばしゃ馬さんとビッグマウス』。『笑いの大学』は知名度あり。『ばしゃ馬さんとビッグマウス』私的にはノーマークであり映画名すら初めて知るが、面白かった。探索経路を時々変えないと掘り出し物と巡り合えない。

- 『笑いの大学』は、テレビの舞台中継で西村雅彦さんと、近藤芳正さんのコンビで観ていて、三谷幸喜さんの作品の面白さを知る。映画では二人だけの閉ざされた中での会話の面白さをだすのは無理であろうと思っていたので観る気分にならなかったが、浅草の芝居小屋の脚本家ということでみた。映画『笑いの大学』は、 役所広司さんと稲垣吾郎さんで、笑ってその笑いが哀しさにつながる流れは見事に成立した。世の中が戦争に向かう時代、芝居台本は検閲官の検閲が必要であった。上演中止の赤印を押すために、じりじりと脚本家を追い詰めていく検閲官と脚本家のやりとりである。

- 検閲官の向坂睦夫(役所広司)は、時局に合わない台本には書き直しが出来なければどんどん上演禁止にしていく。浅草にある劇団『笑いの大学』の座付作家の椿一(稲垣吾郎)の書いた『ジュリオとロミエット』もなぜ外国物なのだとツッコミが入る。椿は、『ロミオとジュリエット』のパロディで笑わせるためで作者は英国だが舞台は同盟国のイタリアだと説明するが、向坂はこの時代に笑う事自体がけしからんとくる。お宮と寛一に直せと言い渡す。これが一日目で二日目、三日目と書き直しを言い渡される。ところが、笑ったことがない向坂のどこが面白いのかの疑問で、どんどん書き直していくうちに面白いものになっていく。

- 苦しみつつも椿は書き直し、動きを向坂に頼む。向坂は身体を動かすことに寄って次第に本つくりにのめりこんで行きついに七日目に完成する。相対立するからこそ妥協のない作品になったともいえる。椿は引きつつ向坂を引き入れていたのである。しかし、椿には赤紙がきていた。向坂は、椿が去る廊下に出て「生きて帰ってこい!」と叫ぶ。向坂は椿との警視庁の一室の中でつくりあげた本を通して、味合う事のなかった交流を体験してしまったのである。『笑いの大学』は劇団名であるが、椿が向坂から笑いについて大学で学ぶように教えて貰ったことをもかけているのである。向坂が訪れる劇団『笑いの大学』の劇場は浅草にある。全てセットである。映画の中の舞台ともいえる。廊下に座る老警官・高橋昌也さんのさりげなさもいい。〔2004年/監督・星護/原作・脚本・三谷幸喜〕

- 『じゃじゃ馬さんとビッグマウス』は、シナリオライターを目指す女性と、その年上の女性に恋をした男性が出来上がることのなかったシナリオを書きあげるまでとその後である。真面目な馬淵みち代(麻生久美子)は、一生懸命時間を惜しんでシナリオを書いて応募するが落選ばかりである。また、シナリオ教室に通い始める。そこで、自信だけはビックな天童義美(安田章大)と出会う。天童は馬淵に一目惚れである。このふたりのやりとりがテンポよく天童の大阪弁が上手く自信過剰に愛嬌を加える。バカバカしい、時には笑わせる映画かなと思ったらこれが軽いが息と間と人物の性格がよくできている。

- 馬淵みち代はばしゃ馬さんで落ち込むときも真面目で軽口をたたいていながら気分が変わったのが分かる。するとビッグマウスはそれを察知して気分を回復させようとする繊細さも持ち合わせていて、このあたりがビッグマウスのわけのわからない魅力でもある。いうことはいうが実行がなく、有名になった時のためにとサインの練習をしてそんな暇あったらシナリオ書けと友人にいわれる天童。こういうありふれたネタを可笑しくさせてるのがこの映画のあなどれないところである。ばしゃ馬さんはシナリオのために介護体験に行き真面目に対応するが、自分の甘さが露呈し、また落ち込む。

- 浅草の商店街がいい。飲み会の待ち合わせが大衆演劇の劇場・木馬館の横である。その横に、浪花節の常席・木馬亭なのであるが映らなかった。残念。木馬館と木馬亭は今回の浅草散策で入館したので、映画で出てきて嬉しくなった。それでなおさらこの映画が気に入った。エンドロールには、奥山おまいりまち商店街、六区ブロードウェイ商店街、浅草西参道商店街の名前があり、飲食店も浅草ではないが、下町的雰囲気で明るい店の閉まった浅草の商店街に包まれているようで楽しい映像となっている。ばしゃ馬さんは、浅草の芸能の街から去ることになるが。ばしゃ馬さんとビッグマウスのラストが浅草でないのが気になる。しかし、呼び出したのがビッグマウスであるから、あれはビッグマウスのばしゃ馬さんへのシナリオの場所設定なのかなとも考えられる。見せないが繊細で優しいのである。〔2013年/監督・吉田恵輔/脚本・吉田恵輔、仁志原了〕

- 映画『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書 』を観た。アメリカ主要新聞社で初の女性発行人・キャサリン・グラハムのメリル・ストリープの演技が光る。キャサリンは、父から夫へ受けつがれたワシントンポスト紙を、夫の死後、娘である自分が受け継ぐことになる。主婦で子育てだけをしてきたキャサリンは、何んとか新聞社の経営を上手くやっていこうと努力している。

- 編集主幹のベン・ブラドリーのトム・ハンクスは、他の新聞社のスクープが気になる。特にニューヨーク・タイムズの動きには神経をとがらせている。ベンが机に足を乗せる姿は『大統領の陰謀』のベン・ブラドリー役のジェイソン・ロバーズのほうが様になっていて、個性が強い。身体のつくりがしっかりしたトム・ハンクスは体ごとぶつかるような熱血編集者で、結果的には、最高機密文書掲載のGOサインを出した社主のキャサリンの決断の凄さを反映させる役回りをも担う。

- キャサリンはあちらにもこちらにも気を使い、ベンと食事をしつつこうではと意見をいうが、ベンに記事に関しては意見を挟まないでくれと釘を刺されてしまう。そんなとき何か動きがおかしいとベンが思っていたニューヨーク・タイムズが、政府のベトナム戦争に関する最高機密文書を公表するのである。即、ニューヨーク・タイムズには政府から記事差し止めの圧力がかかり裁判となる。そんな時、ワシントン・ポストにも同じ最高機密文書が手に入る。ベンは燃える。

- キャサリンは最高機密文書が手に入らなければいいがという思惑もあったと思う。キャサリンの表情にその不安がみてとれる。そのあたりのメリル・ストリープの表情の変化が観ている方にもどきどきさせる。キャサリンは国防長官のマクナマラと、夫が生存中から友人関係であった。ベンもJ・F・ケネディとは友人関係である。しかし、新聞人としては別に考えることであると認識する。30年間政府が隠し続けてきたことを国民に知らせなければならない。ベトナムで戦争でこれ以上若者を死なせてはならない。

- ベンの妻は夫の正義感を認めつつ、キャサリンの凄さを夫に告げるが、それが一番キャサリンを正確に評価している台詞となっている。さらに、ワシントン・ポストも裁判にかけられその判決の知らせの電話を受けて、新聞社の仲間に報告するのが女性記者である。6対3で無罪。こういうところも、女性を中心に据えていて上手いと思った。

- キャサリンは、父でもなく、夫でもなく、私の新聞社であると言い切る。キャサリンが、腕を組むと、それを見てベンも同じように腕を組むのが、なんとも好いツーショットである。ニューヨーク・タイムズが最高機密文書を掲載したとき、ワシントン・ポストの一面はニクソン大統領の娘の結婚式の写真だった。それも、ある記者は取材拒否されて代わりの記者に取材させたのである。ベンが熱血感に燃えるのも当然である。

- この映画はキャサリン・グラハムという女性が、きちんと新聞の報道という役目を間違わずにワシントン・ポストを守ったというキャサリンに主眼が置かれている。それを同士として支えたのがベン・ブラドリーで、最後は、民主党本部に部屋のドアが細工されていて、それを、警備員が見つけるという場面となり、ウォーターゲート事件へのつながりを予告するのである。そしてなぜFBIの副長官・マーク・フェルトがワシントン・ポスト紙に情報を流したのかも納得できるわけである。メリル・ストリープとトム・ハンクスの共演もそれぞれの演技のキャッチのしかたも垣間見せてくれる。アメリカの成熟度がわかる映画でもあった。

- 最後のクレジットに「ノーラ・エフロンに捧ぐ」と映された。ノーラ・エフロンとはどんな方かなと検索しましたら、脚本家で映画監督でした。彼女の作品観てます。メグ・ライアンのロマンティック・ コメディ映画。メグ・ライアンは好い意味でキュートでした。『恋人たちの予感』(脚本)、『めぐり逢えたら』(脚本・監督)、『ユー・ガット・メール』(脚本・監督)、『電話で抱きしめて』(脚本)。その他『奥さまは魔女』(脚本・監督)、『ジュリー&ジュリア』(脚本・監督)。俳優中心で監督など気にしてませんでした。申し訳ない。

- ノーラ・エフロンは『大統領の陰謀』で活躍した実在のワシントン・ポストの記者・カール・バーンスタインと結婚していたことがあったのです。そのことをモデルにした映画が『心みだれて』(脚本)でした。メリル・ストリープとトム・ハンクスとも仕事をしています。驚きました。こんな方向に行くとは。

- 『ペンタゴン・ペーパーズ』の脚本はリズ・ハンナとジョシュ・シンガーで、リズ・ハンナは初めての脚本の映画化のようです。ジョシュ・シンガーは『スポットライト 世紀のスクープ』で数々の脚本賞を受賞。音楽がジョン・ウィリアムズで、サスペンスのような臨場感がある。スティーブン・スピルバーグ監督が、新人のリズ・ハンナの脚本を読んでこれだと思った出会いも凄い。監督の中にキャサリン・グラハムへの想いがあって、これならきちんと彼女を時代の中で描けると確信したのでしょう。その想いは成功した。待たるる映画『ペンタゴン・ペーパーズ』

- 『三月のライオン』(2017年)が<四月のライオン>にならないように散策記録である。『三月のライオン』とは、「三月はライオンのようにやってきて、子羊のように去る」という英国のことわざからのようで、映画でも字幕として出ていた。主人公の少年が、家族を交通事故でなくし一人となり、将棋によって紆余曲折をへて成長していくという内容で、ライオンに立ち向かうだけの立ち位置ができたということであろうか。

- 明治神宮は、明治天皇が崩御されお墓は京都伏見にあるが、昭憲皇太后が崩御され、お二方の鎮座される地として明治神宮が創建(1920年)された。その時この地は荒地で、ここを永遠の森とするため設計した人々がおられる。その計画通り今、壮大な森・明治神宮内苑となっている。150年の計画が100年でその姿が出来たといわれる。(DVD『明治神宮 不思議の森』)その後、明治外苑(1926年)が完成する。

- 明治神宮は表参道から本殿まで歩いたことはあるが、ゆっくり散策して森の気をもらうことにした。それならと外苑からぐるっと回って、内苑に向かうことにしたが、JR千駄ヶ谷駅の前を通る。では、そこから『三月のライオン』に出てくる将棋堂、将棋会館へ寄り、明治神宮のあとは、月島へさらに八丁堀から押上へと思ったが、八丁堀で終わりとした。

- こういう散策の時は、お得な切符がお助けである。営団地下鉄の<24時間乗車券>(600円)である。数年前は<一日乗車券>であった。24時間にしたのが凄いです。乗るときに時間が切符に印字される。そこから24時間有効で、たとえば午前10時なら次の日の午前10時まで有効で、午前10時までに乗車すれば降車時間は午前10時過ぎても良いのである。利用者にとってはうれしい。

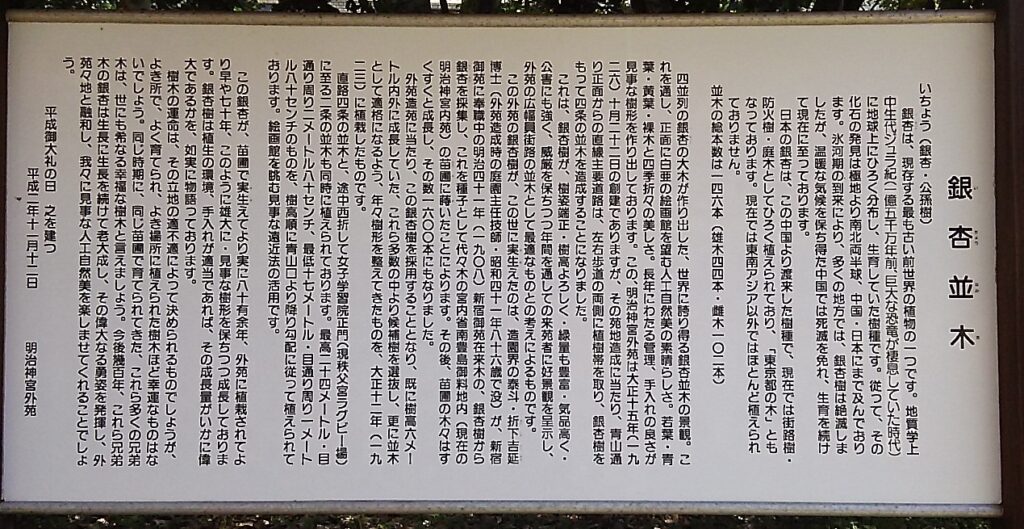

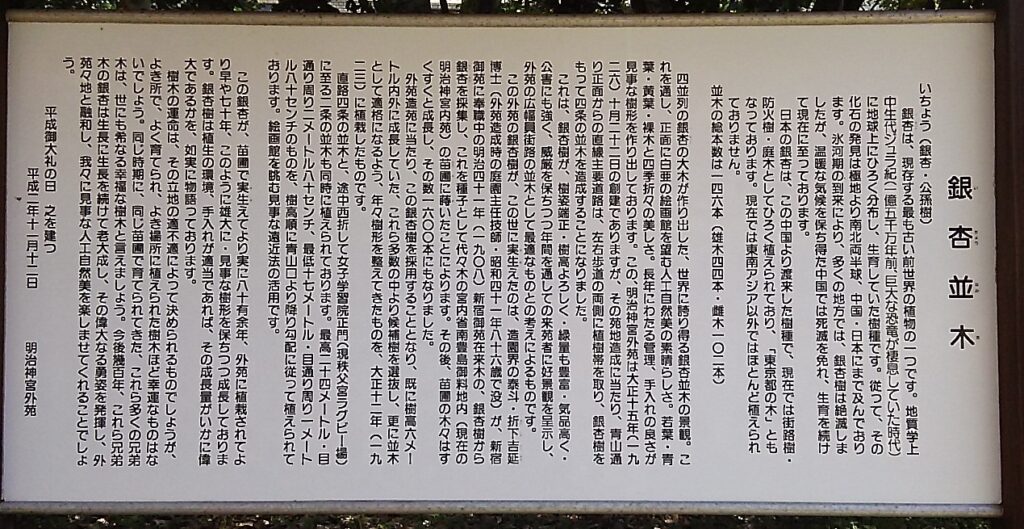

- 地下鉄青山一丁目駅から銀杏並木へ。桜の時期である。人はまばらである。銀杏並木の説明板もある。新宿御苑の在来木から採集し、種子を明治神宮内苑の苗圃に蒔き育て植樹したとある。親子でゆっくりと自転車を楽しんだり、野球に夢中な人々の声がする。聖徳記念会館へ。今回は外のみであるが上まであがって遠くからながめた柱の空間をたしかめる。会館の裏にまわると<明治天皇葬場殿址>に大木があり、そこの近くから外苑外へ出る。新競技場の建て替え工事をしている。スケート場はここにあったのかと通ったことがない道できょろきょろする。

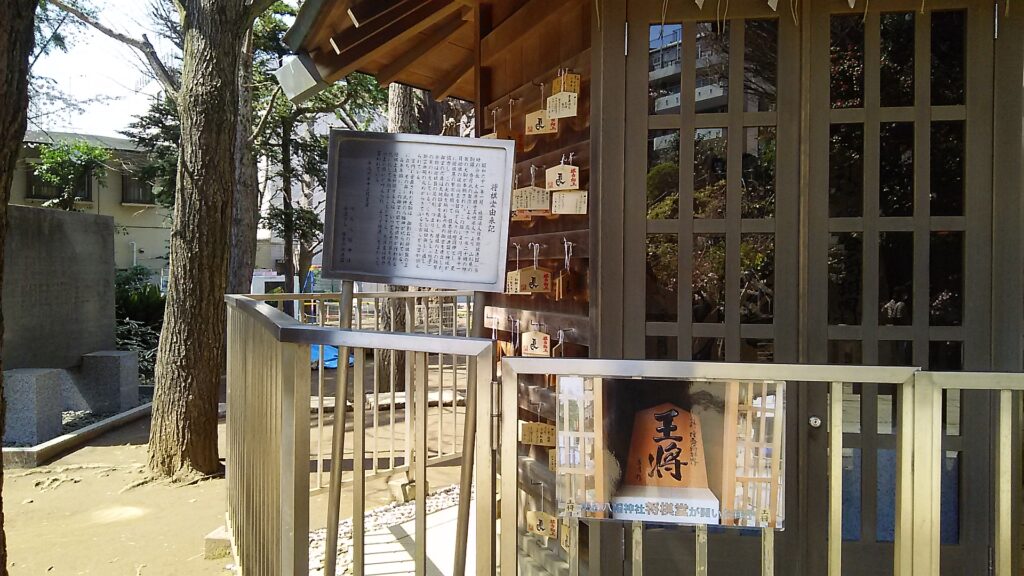

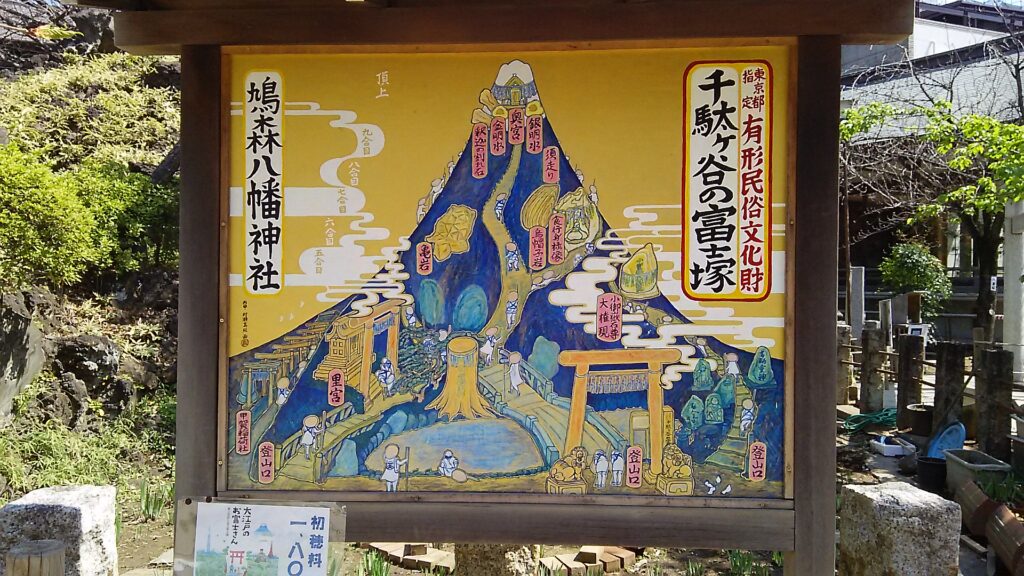

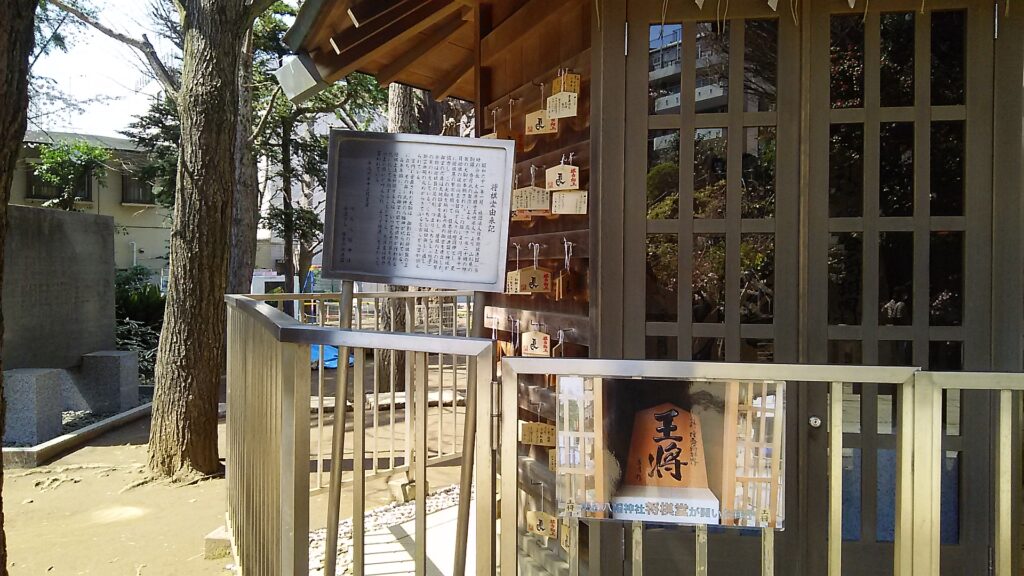

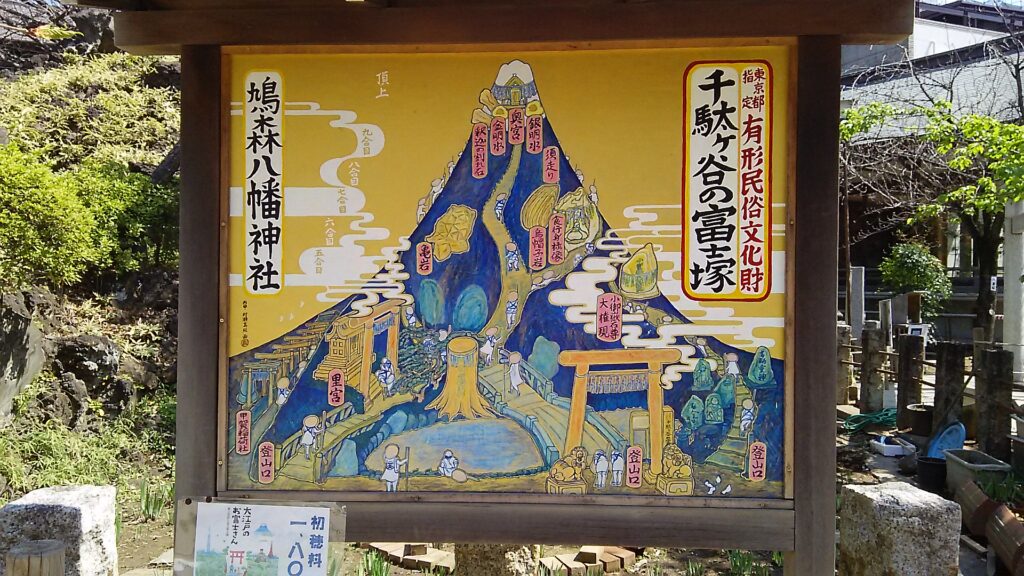

- JR千駄ヶ谷駅到着。国立能楽堂へ行く時はここから代々木方面に歩くのであるが、鳩森神社を目指す。映画『三月のライオン』を観るまで、ここに「将棋堂」があるのを知らなかった。山形県の駒師・香月氏が制作の大駒が日本将棋連盟から奉納され、将棋界の技術向上を目指す人々の守護神として日本将棋連盟と神社が協力して、六角の御堂におさめられた。ここ、ここと言ってお参りしていく人がみうけられる。ここには甲賀稲荷神社もあり、富士塚があり頂上に浅間神社が。塚とあるようにガリバーになった気分の小ぶりの富士登山であるが、江戸時代の富士信仰の基本の造りとなっている。

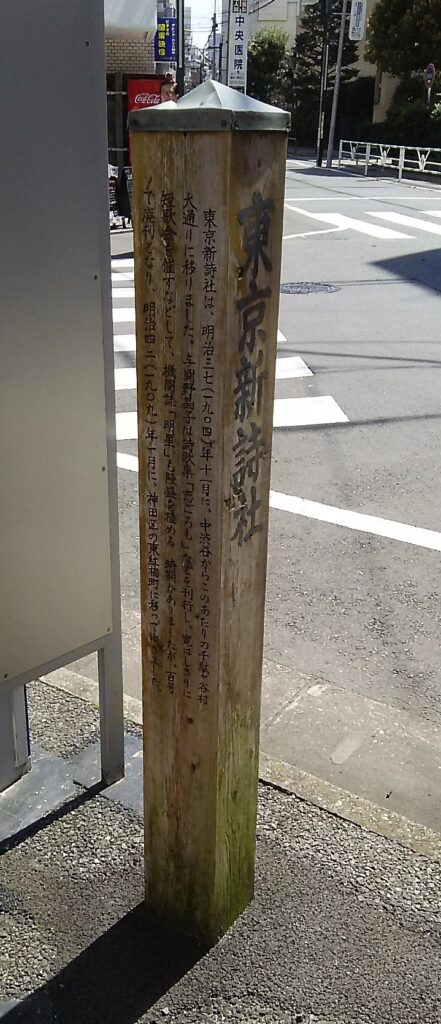

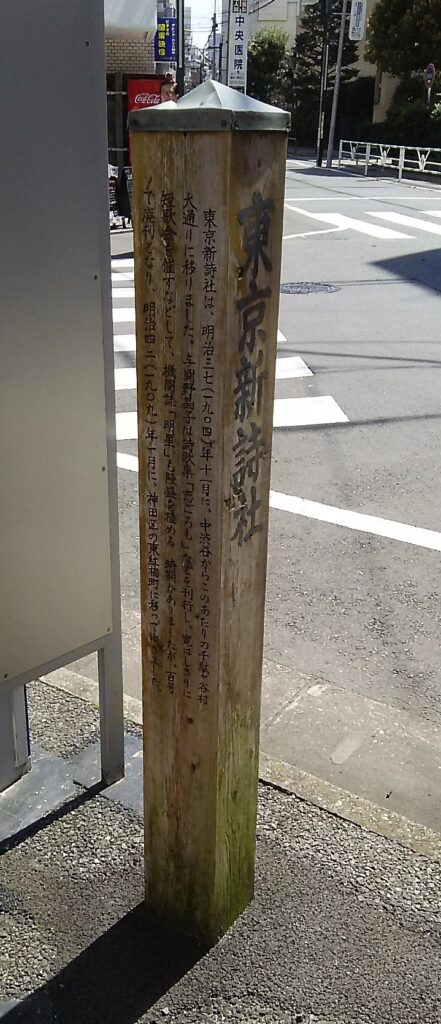

- 鳩森神社の向かいが「将棋会館」で、『三月のライオン』の主人公・桐山零(神木隆之介)が出入りした場所である。親に送られて小学生も入っていく。そこから国立能楽堂の裏をまわろうと歩いていると「東京新詩社」の案内支柱がある。ここで5年(明治37年~42年)ほど与謝野寛は短歌会を催し、機関紙『明星』を刊行していたのである。思いがけない出会いである。

- さていよいよ明治神宮の北参道入口から内苑に入り、北池を渡って宝物殿の前を通り本社殿に向かう。途中広い芝生で人々がおもいおもいに寛いでいる。明治神宮内苑の森は、永遠の森として壮大な計画のもとに造られた。設計を任された本田清六さんとそのお弟子さんは、常緑広葉樹の森を考えた。当時の総理大臣・大隈重信は伊勢や日光のような杉林を主張。しかし、本田清六さんは、東京には杉は似合わない。常緑広葉樹の森がふさわしいとゆずらなかった。先ず荒地であるから針葉樹を多く植え、すき間に広葉樹を植えた。そこから樹の競争がはじまり、広葉樹が勝ち、緑豊かな森となり、外から森の中を守り、動物、鳥、魚、昆虫、植物、土壌生物などが生息する太古の自然のような鎮守の森として存在しているのである。人工で造りあげたのである。いかに自然の生命の循環を熟知していたかである。

- 歩きつつ、この木々の奥では人のおかされない自然が息をしていると思うと、神の森という感じがしてくる。手を加えないことと言い伝えられ、滅びていく木もあり、そこから光を得て育っていく木もあり、実生(みしょう)といわれる木の赤ちゃんは40万本ほどあるという。さて、湧き水の「清正井(きよまさのいど)」を探さねば。警備の方に聞くと、本殿から南参道に向かうと御苑があり、そこの中にあるという。御苑は有料でここは、かつては熊本藩主加藤家下屋敷の庭園で、その後、彦根藩井伊家にうつり、明治維新後は、皇室の御料地となる。ここには明治神宮の三つの池の南池があり、池をのぞくと鯉がゆったりと泳いでいる。なぜか、これが本物の鯉の顔に見えてくる。ひいきしすぎである。

- 花菖蒲田を通って進むと「清正井」があり人が並んでいて警備の方が、ハイ次の方と整理されている。全て外国のかたである。よく調べて来られると感心する。名前どおり加藤清正が堀った井戸となっている。この湧き水、花菖蒲を潤し、南池から水門を通り、南参道の神橋の下を流れ、渋谷川の源流となっている。これからつつじやしょうぶなどの花々で楽しませてくれる場所でもある。

- 御苑を出て、三つ目の東池を探すがわからないので、掃き屋さんに聞く。掃き屋さんというのは、明治神宮で親しみを込めて呼ばれている参道などを掃かれている方で、落ち葉を掃き集め、森にその落ち葉を返す人の事である。これも全て森の土の栄養として返すようにとの言い伝えのためである。東池は、一般の人は入れないとのことで、これで一通り内苑は満喫した。気楽にまた寄りたい東京の鎮守の森です。

- さてここまで来たならと目黒のお寺高福院へ。JR目黒駅から東京都庭園美術館へ行く時、駅の近くにお寺さんがあるのだと思っていたお寺さんで、ここに長谷川伸さんのお墓があるのである。国立劇場で『沓掛時次郎』上演の際、梅玉さんと松緑さんがお参りされていて知ったのである。長谷川伸さんは、『瞼の母』『一本刀土俵入り』などの作品でも、ずいぶん様々な役者さんで楽しませてもらった原作者である。お寺には案内板などもないので、静かにしてもらいたいのであろう。そっと名前で探し、手だけ合わさせてもらった。

- 目黒から地下鉄で月島へ。映画『三月のライオン』は、羽海野チカさんの漫画が原作でアニメ映画にもなっているようだがそちらは見ていない。映画で良いのは、高校生の零の一人暮らしのアパートが川のそばで、部屋のガラスを通す船の行き来の灯りが語るともなく色をそえてくれる。これは映画ならではの力と思う。意味があるような無いような。時には、おそらく乗っている人は楽しくやっているであろう屋形船の提灯の灯であったり。零がこの場所を選んだ気持ちがわかるような気がするのである。

- 居場所の無くなった零に家族の温かい食事の場を与えてくれたのが、母を亡くした川本家の三姉妹。その姉妹の家に行く時に渡るのが赤い橋で、これが佃小橋。

- そこから住吉神社へ。前に来た時気が付かなかったが、住吉神社宮神輿・八角神輿の天保九年製作と平成二十三年製作のがガラス越しに見えるようになっていた。美しい造りである。そこから花見を楽しむ人々の集う佃公園を通り中央大橋を渡る。渡ったところがかつて霊岸島と呼ばれたところで、伊豆などへ船が出ていた。

- 霊岸島から高橋を渡るとすぐにJRと地下鉄の八丁堀駅へつながる入口となり、零がよく使う。月島から八丁堀までの散策も古さと新しさの混在する場所で、川風が気持ちよかった。小さな稲荷が中央大橋工事のため移設されながらも残されていて地域でご神体を大切にされている。

- 零は家族を失い、自分一人で生きていくため将棋の道を選ぶ。嘘のない勝負の世界で、年齢も関係ない。好きでもない将棋で必死に生きるためにはこの道しかないと思っているが、いつしか将棋が好きになっていた。ひ弱な感じでいながら皆から見守られている零の神木隆之介さんの雰囲気と川の雰囲気がさりげなく合っている。

- 棋士たちやその他の配役も凄い。(豊川悦司、佐々木蔵之介、加瀬亮、伊藤英明、染谷将太、高橋一生、伊勢谷友介、前田吟 etc)監督は『るろうに剣心』の大友啓史監督。

- 追記 映画『聖の青春』(2016年・森義隆監督)は、実在された村山聖棋士の病気と闘って将棋に生きた若きいぶきの映画である。『三月のライオン』に出てくる零の幼馴染でライバルの二階堂晴信は、村山聖(さとし)さんをモデルとされたようである。『聖の青春』での、村山聖さん(松山ケンイチ)と羽生善治さん(東出昌大)の対決や周囲もみどころである。

- 追記2 映画『泣き虫しょったんの奇跡』(2018年・豊田利晃監督)は、実在されている瀬川晶司棋士の自伝を映画化した作品である。奨励会(プロ棋士の登竜門)に入門したら26歳までに四段に昇格できなければ退会となりもうプロ棋士にはなれないという決まりがある。ところが瀬川さん(松田龍平)には奇跡が起こるのである。この映画にはちょっとした出演者の登場も見逃せない愉しみがある。

- 追記3 明治神宮内苑造営については、朝井まかてさんの小説『落陽』が当時の東京の様子などと共にどう進められたのかがわかり色々想像できて参考になった。

![]()

![]()

- メリル・ストリープとトム・ハンクス共演の映画『ペンタゴン・ペーパーズ(最高機密文書)』。3月30日公開である。内容などどうでもよく二人の共演だけで一押しと思っていたら、スティーヴン・スピルバーグ監督の社会派映画である。新聞社ワシントン・ポストの女性発行人(メリル・ストリープ)と編集主幹(トム・ハンクス)が手に入れた機密文書をめぐっての実話をもとにしている。ニクソン大統領の時代。

- 映画情報によると、映画『大統領の陰謀』(1976年)と映画『ザ・シークレットマン』(2017年)を観ておくとつながるとのことである。この二つの映画はウォーターゲート事件を題材にしている。『ペンタゴン・ペーパーズ』は時間的に二本の映画の前の話しになる。 『ザ・シークレットマン』は上映中である。これは観ない訳にはいかないと観る。『大統領の陰謀』は、ロバート・レッドフォードとダスティン・ホフマンの共演でわくわくして観た記憶がある。アメリカの若き新聞記者の二人が活躍したということはわかったが内容は地味な映画でわかったようなわからないような。再度観て納得できた。

- 『ザ・シークレットマン』は、リーアム・二ーソン主演で、FBIの副長官・マーク・フェルトを演じる。FBIの組織が第一の副長官。フーバー長官の死によってニクソン大統領と親密な人物が長官代理となり、ウォーターゲート事件の捜査をやめるようにいわれる。ウォーターゲート事件というのは、ウォーターゲートビルのなかあにある民主党全国委員会本部のオフィスに五人組が侵入し逮捕された事件である。逮捕者の中にCIAにかつて所属していた人物もいたのである。

- FBI(連邦捜査局)は司法省に属し、CIA(中央情報局)は独立機関でアメリカ合衆国大統領の直属である。フーバー長官は絶大な力をもっていた。政治家などの個人情報やスキャンダルの情報もファイルしてあり、FBIのなかでそうした仕事をしていた人とは、副長官・フェルトは一線を画していた。フェルトはFBI第一である。フーバー長官の収集した情報資料なども即処分してしまう。ホワイトハウスはFBIの一掃一新を目指している。ホワイトハウスのあからさまな介入が始まる。

- 『大統領の陰謀』はワシントン・ポスト側をえがいているのに対し『ザ・シークレットマン』は、FBI副長官・フェルトがなぜ情報提供者となったのかが描かれていて二つの映画を対にして観ると全体像がくっきりとうかびあがる。『ザ・シークレットマン』にはフェルトの家族も登場する。一人娘が家出をして行方不明である。娘と同じ名前の住所に手紙を出す父親フェルト。しかしその作業にも内心はみせない。父親の姿をみせるのは、、、。フェルトの仕事による家族の苦悩もあったが、そこのところは映画としての比重のかけかたも抑え気味にし、ニクソン大統領辞任への歴史的流れを邪魔させない。

- 『大統領の陰謀』は内容もであるが、ダスティン・ホフマンの独特の歩き方とかロバート・レッドフォードのチェックのシャツのカフス部分が忙しさのために少し折れているのにも目が行く。ワシントン・ポスト記者、ウッドワード(ロバート・レッドフォード)とバーンスタイン(ダスティン・ホフマン)は、ウォーターゲート事件に対し疑問を持ち始める。容疑者の弁護士のこと、電話で問い合わせて得たことが、次に確かめるとそんな電話はなかったとの信じられない返答。ふたりの上司は若い二人を後押ししてくれ編集主幹も掲載を許可してくれる。編集主幹・ベン・ブラドリー役のジェイソン・ロバーズがくせがありなかなかいい。と思ったら、『ペンタゴン・ペーパーズ』の編集主幹がベン・ブラドリーで演じるはトム・ハンクス。楽しみが増えた。

- ウッドワードに情報を流す人物が謎で、ビルの地下駐車場で会うが、その場面が誰かに殺されるのではないかとドキドキするようにつくられている。謎の人物に仮の名前をつける。<ディ―プ・スロート>。行き詰まったウッドワードにディ―プ・スロートは金を追えとつげる。何の金か。ニクソン大統領の再選委員会の委員に取材しはじめると、取材は拒否されおびえている人もいる。ウッドワードとバーンスタインは辛抱強く一人一人取材し続け、おかしな金の流れをつかむ。

- バーンスタインがウッドワードの記事を添削したり、バーンスタインの取材の粘り強さなど、二人の俳優の役の人物像の違いなども今回はじっくりである。最後はタイプライターの打つ文字が名前と有罪を知らせる。ニクソン大統領辞任。

- <ディ―プ・スロート>は誰なのか。2005年に元FBI副長官・フェルトが自分であったと公表。当時ホワイトハウスもフェルトであるとわかるがどんな情報を持っているかわからないので副長官からおろすがFBIから外へは出さなかった。しかしフェルトは、かつてFBIが盗聴していたことを認めて部下には自分が命令したと責任をとる行動にでるのである。1976年の映画が2017年の映画で結ばれ、映画ってやはり面白い。

- 元CIAの職員でNAS(国家安全保障局)の局員が内部告発した映画がある。オリバー・ストーン監督の映画『スノーデン』(2017年)で、その前にドキュメンタリー映画『シチズンフォー スノーデンの暴露』(2014年)がローラ・ポイトラス監督・撮影・編集で公開されている。アメリカが国民の個人情報を収集し監視していたのである。その監視するシステムの凄さがエドワード・スノーデンによって告発された。

- 超頭脳集団が考え出したシステムに乗ってどんどん集められる個人情報。誰とメールや電話のやりとりをしていたか。パソコンからインターネットにどんな検索をしていたか。キャッシュカードの使われ方まで、想像をこえる個人情報をキャッチできるシステムが開発されていた。ここまで進んでいるのかと驚くやらあきれるやら、頭ばかりでなく、口ぽかーんである。いやいやもっと大きな情報も収集されている。

- こうしたことがやれる今の世の中であるから、どんな人間が権力を握るかで一般の人々の生活が一変するわけで、それを抑えるものは何か。人間の理性であろうか。力のない虚しい言葉に響くのが哀しい。権力はそれ以上に人間にとって魅力的な力も持っているのであろう。皆がひれ伏してくれればそれは嬉しいことでしょうし、もっとと思うでしょう。

- ドキュメンタリーのほうは、英国の新聞社などのジャーナリズムの前でリアルタイムでビデオカメラの前で発言していて、CIAなどの捜査をかいくぐりながらなので緊張感が伝わる。それにしても、国民の情報を簡単に下請けに任せる我が国はどうなっているのであろうか。こちらも、ポカーンであるがあまりの扱いの軽さに違う恐ろしさも加わる。優秀な人間の脳の活躍も、将棋とかスポーツの頭脳プレーのほうがずーっと人を楽しくて幸せにしてくれる。

- 3月30日に公開されるもう一本の映画『ウィンストン・チャーチル』は、特殊メイクをされた日本人の辻一弘さんが大きくクローズアップされました。ゲイリー・オールドマンが辻さんを選ばれたからこそのアカデミー主演男優賞受賞となったともいえるでしょう。チャーチル役のゲイリー・オールドマンのピースが、辻一弘さんへのようにも見える。

- 『織田信長 天下を取ったバカ』、映画は『若き日の信長』、『風雲児 織田信長』三作品は観た時間が経過してしまい記憶の曖昧さが出て来て再度観る必要が生じてしまう。

- テレビドラマ『織田信長 天下を取ったバカ』(1998年/原作・坂口安吾『信長』/織田信長・木村拓哉)。父・信秀とは心が通じていたが、実母・土田御前からは行動の粗野さからうとまれ、母は弟の信行を寵愛し織田家の跡目は信行と決めている。父の突然の死。信長は、ますます疑心暗鬼になり肉親をも信用しなくなるが弟とは心を通わす。そんな中で、一人心許していた教育係りのじい平手政秀が信長をいさめるために自刃する。内だけでなく外にも敵がいる信長は、濃姫の父・斎藤道三との対面にのぞむ。道三は、信長の供の兵の数の配分と衣服を正して舅の自分と会う振る舞いにただのうつけでないことを見抜く。

- 美濃の道三に認められながら身内の弟を殺さなければならぬ運命を、信長は変えることができなかった。若くして内と外に敵のいる環境に生まれ、優れた軍略家信長の悲哀と爆発の基盤の時期である。桶狭間で今川を倒す前の信長の若き日の姿であり、信長役の木村拓哉さんの年代との合わせ方が功を奏している。原作が坂口安吾さんというのが目をひく。『桜の森の満開の下』『夜長姫と耳男』を書いた坂口安吾さんの信長の歴史小説である。原作と脚本(井上由美子)の相違を探りたくなる。

- 映画『若き日の信長』(1959年/監督・森一生/原作・大佛次郎/織田信長・市川雷蔵)。モノクロである。映画的には市川雷蔵さんはモノクロが似合う俳優さんで森一生監督なのでかえって面白く観れた。歌舞伎『若き日の信長』の初演は1952年である。織田の家臣日高城主・山口左馬之助は、娘・弥生を信長の清洲城に人質として送るが今川義元と手を結でいる。映画ではここから始まるので弥生の立場がよくわかった。ここでの信長はうつけだけではなく、山口左馬之助の文字を真似させ、左馬之助が今川を裏切るニセ手紙が今川に渡るように仕組む。今川はニセ手紙に踊らされ左馬之助を斬ってしまう。信長は弥生に温情の眼差しをなげつつ、同時に自分の冷徹さに目をむけている。

- 父が信長をいさめるため自刃したことから、信長に仕えながらも混乱してしまう平手政秀の三男・甚三郎(二代目白鸚)。織田家では信長の弟・信行を擁立しようと林美作守が策謀しており、信長に恨みを持つ小萩を弥生の世話係とする。その小萩に恋する若き甚三郎。信長は孤立しつつも全てに目を凝らし手をうち林美作守を逆臣として討ち果たし、信長は弥生の鼓で幸若の「敦盛」を舞い桶狭間へ馬を走らす。もちろん平手の三兄弟も後に続く。映画前半では白鸚さんも「敦盛」を舞う。雷蔵さんらしい派手さを抑えた術策権謀家の信長を見せる作品である。

- 歌舞伎の『若き日の信長』は、2015年に海老蔵さんが信長、左團次さんが平手政秀、孝太郎さんが弥生、松緑さんが藤吉郎で上演している。わかりやすいようでいて難しい作品であると思った。うつけの信長が観る者の周知のことなので、芝居の出にこのうつけは何をやらかしてくれるのかという期待もある。その観客の気持ちをどう運んでくれるのか。海老蔵さんの信長の完成度は次に期待している。

- 映画『風雲児 織田信長』(1959年/監督・河野寿一/原作・山岡荘八『織田信長』/織田信長・中村錦之助)。1955年に河野寿一監督は『紅顔の若武者 織田信長』をモノクロで撮っている。原作も山岡荘八さんの作品で重要な配役も同じです。織田信長・中村錦之助さん、平手政秀・月形龍之介さん、斎藤道三・進藤英太郎さんで残念ながら観ていませんが、この組み合わせは『風雲児 織田信長』でも光っていますからもう一度と思ったのでしょうか。月形龍之介さんのあの独特の声の台詞が、信長を想う気持ちを奥深く抑えているのが伝わる。左團次さんの平手もよかった。

- 平手政秀は信長をいさめての自刃だが、この映画では信長が平手の手腕に甘えていて自分は放蕩していても大丈夫なのだという気持ちが信長の中にあるのを知って自分は消えることを決意。父が亡くなり、自分を支えてくれていた平手が亡くなりその悲嘆が大きな山場だが、もう一人味方がいました。濃姫です。香川京子さんの濃姫が賢い。平手の死は、信長に斎藤道三に一人立ち向かう機会を作ったことになり、衣服を正しての信長の押し出しは、さすがスターとおもわせる。娯楽時代劇のよさを加味して見せ場を楽しませる映画である。今川義元との戦いも、古きを破る新しい風を感じさせる。

- 錦之助さんの映画で『反逆児』というのがある。ずーっとこれも信長を主人公にした映画と思っていた。同じような映画をまた撮ったのかと手にしなかったが、この際と手にしたら信長ではなく、家康の子・信康が主人公であった。これがなかなか面白かった。

- 映画『反逆児』(1961年/監督・脚本・伊藤大輔/原作・大佛次郎の戯曲『築山殿始末』。主人公の中村錦之助(萬屋錦之介)は、家康の嫡子・松平信康の役で、織田信長は月形龍之介さんである。家康の正室で信康の母である築山殿は今川義元の血を引き、今川の人質として家康と結婚する。子の信康は、信長の娘・徳姫と結婚する。築山殿にとって、今川を倒した信長など認められず当然、徳姫のことも気に入らない。今川の血をもう一度と願っている。

- 信康は戦にも長けていて、戦勝の宴の場で、舅・信長に請われてひとさし舞う。それが、信長が好む小唄の「死のうは一定 しのぶ草には何をしょうぞ」を、若い者には若い者の歌があるとして、替え歌にする。男は「死のうは一定 ただひとすじに死するばかりぞまことなりける われおのこよ」で、女は「生きるも一定 ただひとすじに恋するのみぞまことなりけり われおみなえや」と唄い舞う。ところが、この唄とは反対に、信康は、自刃することとなり、徳姫の想いは信長とすれ違い父・信長に訴状を送る結果となってしまう。

- 信長は娘徳姫の訴状などよりも、信康が自分に似てい過ぎると若き芽を摘むのである。今川の血を引く築山殿が武田家と通じていた疑惑を、家康の家臣は信長の前で簡単に認めてしまい、家康の迷う気持ちをわかっていて築山殿と信康の命を絶たせるのである。信長の娘徳姫と今川の血の築山殿の確執など、複雑な人間関係の中にあっても、自分の力で未来を切り開いていけると何の疑いもなく才気を発揮する信康。若々しい力にみなぎって前にすすむまぶしいくらいの錦之助さんの信康である。

- 家康が佐野周二さん、築山殿が杉村春子さん、徳姫が岩崎加根子さんで、このあたりを時代劇スターにしなかったところが、壁に囲まれた信康の無念さが映し出される。最後に上手く介錯できない信康を慕う家臣に「あわてるな」と声をかけ腹をみせ、信長が芽を摘みたかった冷徹な眼のたしかさを想わせる信康の最後である。(天正7年)

- 獅童さんが初代錦之助さんの十三回忌に大阪松竹座で『反逆児』を演じられていたのを近頃知る。映画『反逆児』を観て、もし、初代錦之助さんが歌舞伎を続けていたなら、荒事も似合う役者さんになったのではとふっと思う。新春浅草歌舞伎の『義経千本桜 鳥居前』では、隼人さんが狐忠信の荒事をやり、これが似合っていた。タイプとして違うのではと思っていたので驚き。二代目錦之助さんが『操三番叟』の翁では、品があり年代を感じる。我當さんの風格ある翁も浮かび、二月歌舞伎座では、お元気なお姿を舞台で観られ嬉しかった。

- そろそろ、新幸四郎さんの染五郎時代の、信長関連映像にいきますか。その前に、信康のお墓は遠州二俣城址、清龍寺内にあるが、信康関係が東京にもあった。東京の日本庭園の紹介冊子を見ていたら、最後に『京王百草園(けいおうもぐさえん)』が載っていて、行っていないなあと眺めていたら「江戸時代の享保年間(1716年~)、小田原城主大久保候の室であった寿昌院慈岳元長尼が徳川家康の長男・信康追悼のため当地に松連寺を再建しました。その後、時代を経てつくられたのが京王百草園です。」と。さらに信康の妹・亀姫が「宇都宮城釣天井事件」の黒幕だったという説もある。

- 映画『忍びの国』(2017年/監督・中村義洋)は、和田竜さんの原作を読んでおり、自分の中の登場人物にかぶせるのはいやだったので観なかった。もう本のほうは忘れており、新作レンタルで出たので、織田信長関連映画として観ることにした。脚本が和田竜さん。始めは何なのと思っていたら、子も死に追いやりその親の理不尽さや伊賀に対する憎しみの気持ちをも織田側を欺く手段として使うのである。観ながら思い出していた。

- 天正伊賀の乱を題材にしている。天正6年、織田信長の次男の信雄(のぶかつ)は、父の信長から伊賀は絶対に攻めるなと言われている。ところが、それは信長が自分の力でやってみろということを暗示しているのだいわれ伊賀征伐に踏み込んでしまう。信雄は、偉大な父を持った重圧からなんとか這い出したかったのである。ところが失敗してしまう。これが第一次天正伊賀の乱。天正9年、織田側はさらなる大軍を差し向け伊賀を女、子供までことごとく滅ぼしてしまう。これが第二次天正伊賀の乱である。

- この映画の主人公は忍びの下忍である無門である。無門は映画『忍びの者』『続忍びの者』の石川五右衛門と違い、忍びの中でも無敵の強さがあり、自分のおもむくままに行動する。ところが一人の女性には無抵抗の言いなりである。無門が一目惚れして連れてきた武家の娘・お国。無門が約束のお金を稼いでこないので家も占拠され入れてもらえない。無門はお金のために危険な仕事も引き受け戦い殺していく。子供の頃伊賀に売られてきて、やらなければやられる、勝たなければ生きていけないの環境で育っている。

- 映画のポスターを見て、無門が大野智さんで甘くてひ弱な感じとおもったのであるが、忍びが太っていては動けないし、映画の無門は良かった。過酷でありながらひょうひょうと戦い、惚れた弱みのお国さん以外には誰にも指図されず、忍びの優秀さゆえに束縛されないのがさわやかである。第一次天正伊賀の乱でお国さんを失い姿をくらまし、第二次天正伊賀の乱では、無門の姿を見たという者もいる。姿をみたとすれば無門は何のために姿をあらわしたのか。映画を観ればそれがわかる。ラストで、今の無門にとってだいじなものは何か。一応伏せておく。

- 映画『本能寺ホテル』(2017年/監督・鈴木 雅之)。主人公・倉本繭子 (綾瀬はるか )が現代から天正10年(1582年)6月1日にタイムスリップして、織田信長と会う。本能寺の変の起こる前日である。タイムスリップするまでの繭子の歩く京都の風景が観光場所でありながらゆったりしていていい。繭子の歩くペースがいいともいえる。その道筋で、縁結びのチラシ、金平糖専門店での金平糖の購入、ホテルの予約が一年後の予約でありホテル探し。突然路地に建つ本能寺ホテル。空き室あり。

- 繭子は、本能寺ホテルのロビーにあった壊れたオルゴールのネジを巻く。支配人に見送られてエレベーターに乗る。金平糖を口に入れかじる。壊れていたはずのオルゴールが動く。エレベーターのドアが開くとそこは、天正時代の本能寺であった。最初に出会うのが森蘭丸。森蘭丸は、信長に仕える難しさから胃痛である。繭子は現代の胃薬を渡し、提供。効能てきめん。しかし、信長に知れ当然一悶着あり。本能寺ホテルのロビーの受付のベルが押され、繭子は、本能寺ホテルのエレベーターの中であった。

- 繭子はタイムスリップの行き方を知っているが、戻る方法は知らない。歴史を知っている繭子は、ふたたび信長のもとに行き、あなたはここに居ては死ぬのだから逃げなさいとう伝える。信長の答えは、天下統一は自分でなくてもいいのだと答える。信長は秀吉にその任務を託す。信長は未来の平和な時代のカップルのチラシを見ていて未来に託す。繭子は信長に魅了され、現実で自分で自分の一歩を踏み出す。恰好いい信長さん(堤真一)ですが、それにしてもそのためにどれだけの人間が死んだことか。これが単なる権力欲だとしたら。

- もしかして、天正時代に現れるのではと予想した本能寺ホテルの支配人さんが、タイムスリップを信じていない現代人であった。ところが、繭子から金平糖をもらい、壊れていたオルゴールが動いた不思議から、オルゴールのネジを巻き、エレベーターに乗って金平糖をかじる。ドアがあく。さてタイムスリップできたのか。ベルは案内カウンターの上。乱世にも、戦争のあった時代にもタイムスリップしたくない。もとにもどるベルは誰が押すの。さて、戦乱で家族を失った者の信長への復讐を試みた男がいた。それは、、、

- 信長への復讐を果すのは映画『信長協奏曲』(2016年/監督・松山博昭)のなかでの羽柴秀吉である。この映画はアニメドラマ、テレビドラマとして放映していたらしく、それらは全て無で映画を観る。信長によく似た三郎がタイムスリップして、信長になっているらしい。本物の信長は明智光秀となっている。信長の光秀は、頭巾で顔を隠している。三郎の信長は軽く皆を掌握していて人気がある。それを暗い目でみつめる信長の光秀。

- 信長は戦の時、思いつきで村を燃やしてしまう。そこで一人命拾いをしたのが小さい頃の秀吉である。その時から信長は秀吉にとって敵であった。秀吉は光秀をけしかけ本能寺で信長を討たせるのである。三郎は帰蝶(斎藤道三の娘・濃姫)と未だ結婚式を挙げていなかったので本能寺で挙げることにする。どうも三郎は歴史には弱いらしい。三郎は信長が本能寺で死ぬことがやっとわかって帰蝶との結婚をさけるが、生きる事に執着して結婚式を挙げることを決心する。

- 本能寺で三郎と信長は二人だけになる。信長は自分が武将としての器に欠けているとして、タイムスリップした三郎が自分に似ていることを利用して自分の身代わりにしたらしい。映画の長さではそこまでにいたる展開には分が悪い。想像しつつ観る。ここでも信長は天下統一後の平和な世界を目指している。本能寺での三郎と信長、信長と秀吉の対峙が見どころである。三郎と信長は小栗旬さんの二役である。三郎は無事現代にもどってこれた。同じようにタイムスリップして戻って来た外国人から帰蝶からの映像メッセージを受け取る。最初から知りたいならテレビドラマで観たほうが良さそうである。三郎の現代っ子の軽い統治ぶりが面白そうである。もう一人、タイムスリップしていたらしい人物が現代のテレビに映る。

- 映画『本能寺ホテル』『信長協奏曲』からアニメ映画『君の名は。』が浮かぶ。龍と三葉はお互いが入れ替わる。二人は実際に会って認識し合ってはいない。入れ替わったことはわかっている。映画『本能寺ホテル』『信長協奏曲』では歴史は変わらない。しかし『君の名は。』は歴史を変えてしまう。災害が起きる前に時間がもどり人々を避難させ救おうと必死に闘うのである。未来に向かう道はいくつもあり、その方向性が複雑に組み合わさって一つの現在となる。『君の名は。』の時間構造を考えると頭の中がクラクラして疲れてしまう。体力充分のときに観直すことにする。

- 織田信長関連映画は、単純にさらなる過去の作品を鑑賞。一つはテレビドラマ『織田信長 天下を取ったバカ』、映画は『若き日の信長』、『風雲児 織田信長』である。三作品とも信長がうつけ者と言われていたころの信長を描いており、舅であるマムシの斎藤道三との対面が大きな軸である。うつけ者と言われた若造が堂々と斎藤道三と会い生きて帰れたことは信長にとっても歴史的にも大きな転機点でもあった。うつけ者から天下を取る者に変わる点空間でもある。ただ『若き日の信長』には斎藤道三は出て来ず、策略家信長を映し出す。

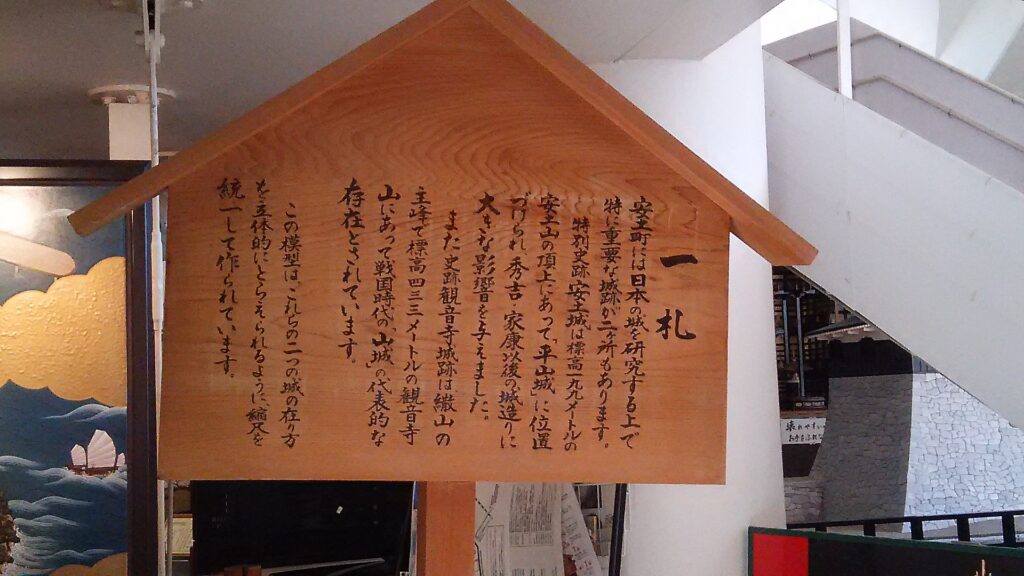

- お芝居の中で旅巡りをすると、実際の旅について記しておきたくなる。琵琶湖に飛び出した安土城。残念ながら、安土城跡には行っていないのである。JR安土駅に降り立ち、観光案内へ。琵琶湖線を挟んで湖側に安土城跡があり内陸側に『安土城考古博物館』と安土城の天主を再現した『信長の館』がある。安土城跡と博物館側の二つをつなぐ農道があるという。

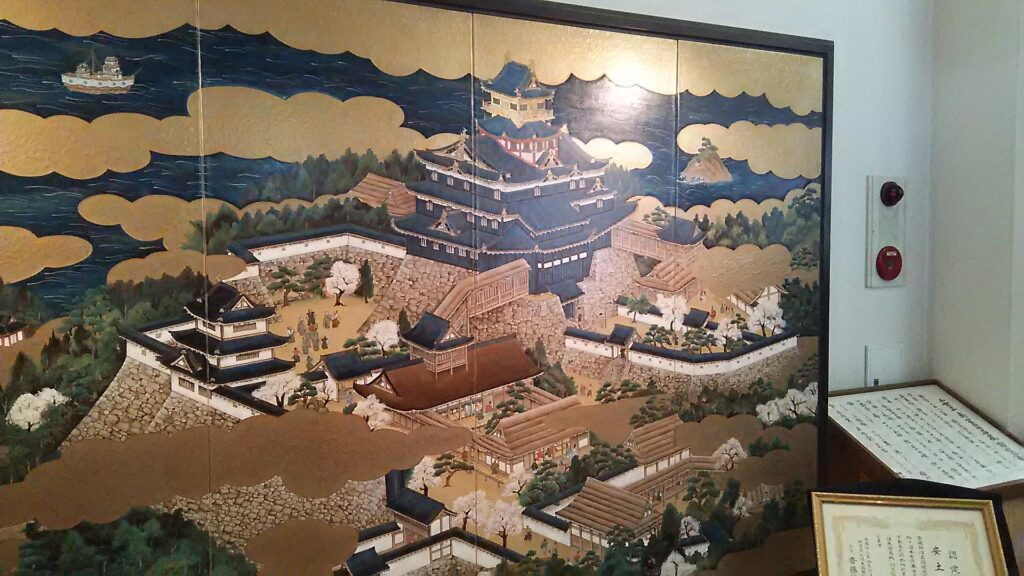

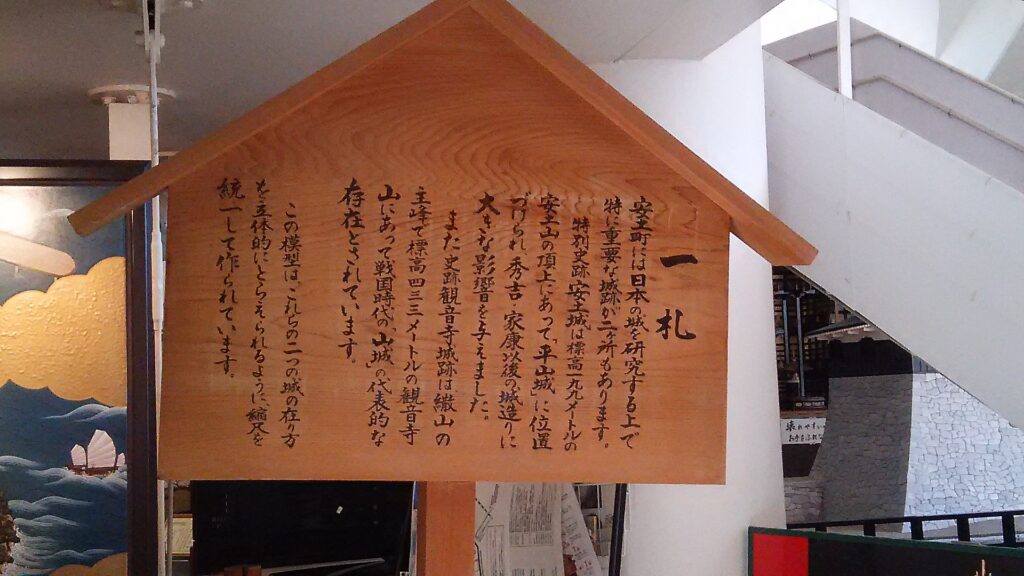

- 映画『火天の城』を観ていたので、城の建物を優先。駅そばの『安土町城郭資料館』。安土城の天守閣の模型があって、左右に分離されるようになっていて内部の造りをみれるのです。映画『火天の城』は、熱田の宮大工・岡部又右衛門が建物の責任者で苦難のすえ築城するという内容です。信長に天守閣を吹き抜けと言われてそれに背いて設計します。吹き抜けにすると火事になったとき火の回りが早いので、天主に住むという信長を守れないと主張。信長は岡部又右衛門の設計を選びます。

- 『安土町城郭資料館』の模型は四層が吹き抜けになっていました。さらにその吹き抜けの中心には宝塔があったのです。実際に見てみないと解らない面白さ。安土城は築城して三年後には焼失してしまう。映画『火天の城』では信長自らが馬に乗り槍をなげ繩張りをしている場面があるが、実際の縄張は城の設計者をさす。赤穂城でもきちんと名前が記されてあった。お城は、土で成すと言われ、形あるお城の建物だけに注目するが縄張り全体がお城ということである。

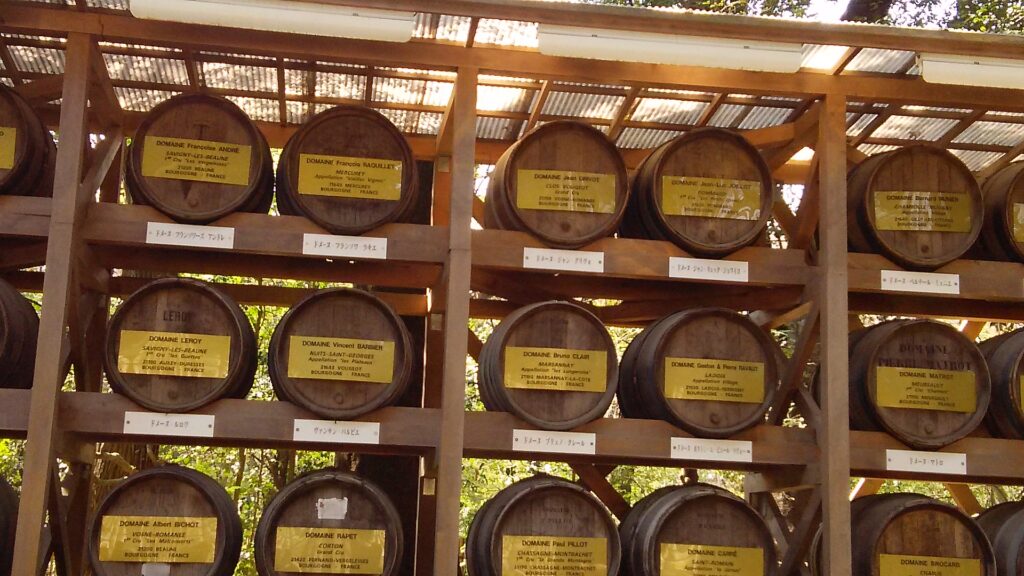

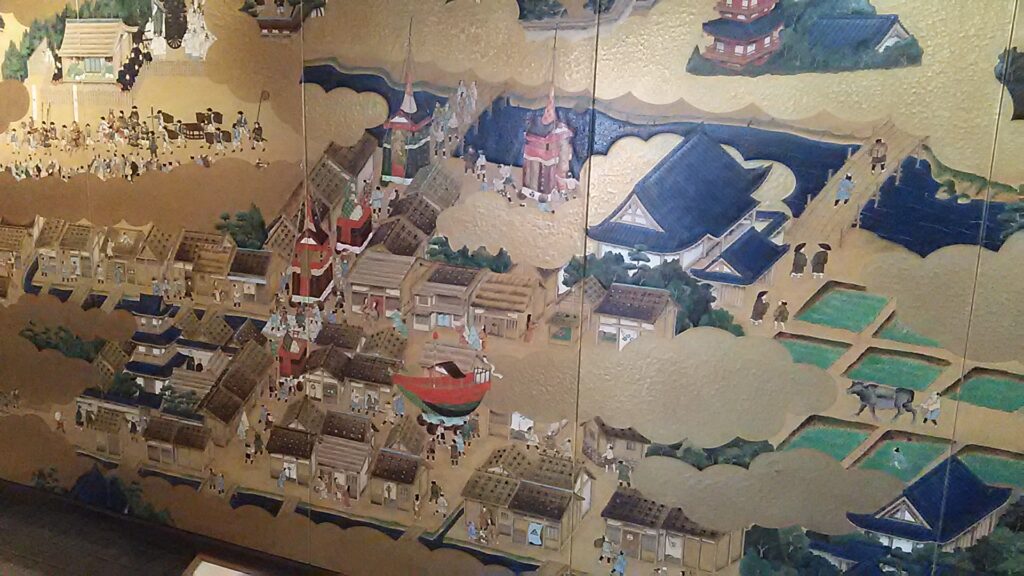

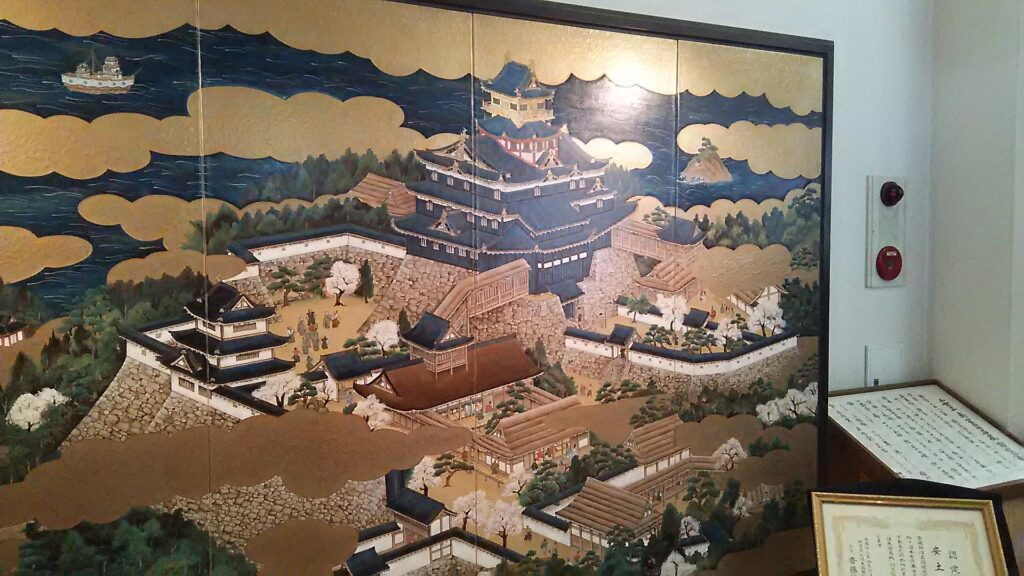

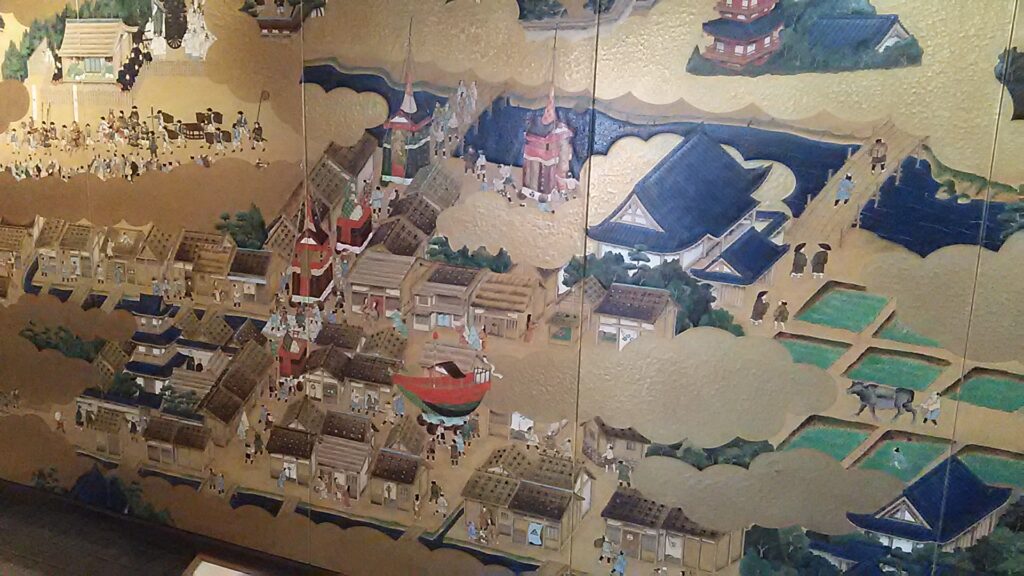

- 信長が築城に参考にした佐々木六角氏の観音寺城のジオラマもあり山城というのがどういうものであるかを知った。安土城は平山城で秀吉や家康の城造りに影響を与えたとある。城で人々をあっと言わせて権威を誇示したいという信長らしい発想である。平城、平山城、山城の違いがよくわかった。屏風絵には城下町へ通ずる橋は一つ百々橋。町には三階建ての日本はじめてのキリシタン神学校セミナリヨも描かれていた。

- 『安土城考古博物館』までの周囲は畑地で、かつては湿地帯だったそうである。徒歩20分ほどであるが次の機会にはレンタルサイクルにする。左手には安土城跡の小山がみえる。博物館で、安土城の土による城の土台がジオラマでみれてよくわかった。土塁、堀、虎口、曲輪などで成っており、驚いたのは連続竪掘である。城の山の斜面にたて方向に堀が何本も掘られていて、水の張られた内堀を越えても急斜面に竪堀である。どうやっても登れるとは思えない。

- 曲輪(郭)は、山をけずり、堀や土塁で区画した場所で後にこれを「丸」と呼ばれようになり、曲輪は遊郭のことを示すことばともなります。初春の歌舞伎座で『双蝶々曲輪日記』の<角力場>を浅草公会堂で<引窓>が上演されましたが、「廓」と「曲輪」の違いは、偶数は二つに割れやすいから縁起が悪いので奇数にとの考えがあり『双蝶々郭日記』ではなく『双蝶々曲輪日記』のようにする場合があるようです。<引窓>は若手にしてはよく頑張り良い芝居になりました。

- 映画『火天の城』でも石垣の先鋭集団・穴太衆(あのうしゅう)がでてきました。信長の美意識はやはり新しい。石垣、礎石建物、瓦、さらに高層天守を供えた近世城郭の新しい形を作ったのである。大手門を入ると大手門道がずうっと続いているのである。実際にはその跡を見ていないのであるがそこを歩くことを想像するとわくわくする。登る途中の右手に前田利家邸、左手に羽柴秀吉邸があった。秀吉邸の復元模型があり、坂になっているので上下二段の造りとなっている。下に櫓門、上に高麗門があり立派である。

- 『信長の館』に移動。この施設のある場所は文芸の郷といわれ、『旧安土巡査駐在所』、『旧宮地家住宅』、『旧柳原学校校舎』も移設されておりレストランもある。観光案内の方が、見学の時間設定は観る方によって異なると思いますと言われたが正解である。1992年「スペイン・セビリア万国博覧会」で安土城天主の最上部5階と6階部分を原寸大で展示された。万国博終了後、旧安土町が譲り受け、さらに発掘されたものから再現を加えて『信長の館』で展示されている

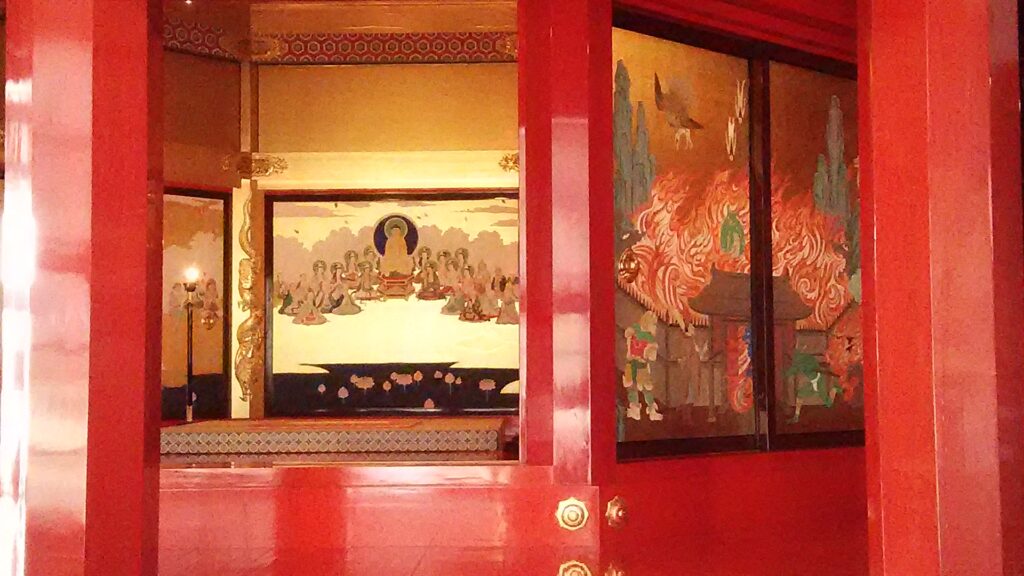

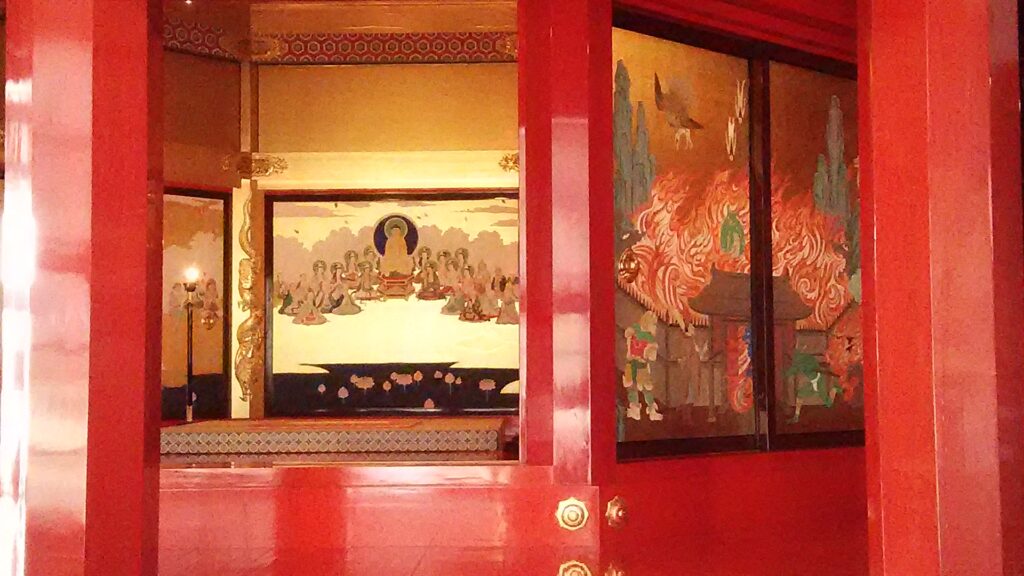

- 五階は仏教世界の宇宙空間を表現しての八角形で天井には天女が舞っている。柱、床は朱塗りで中は金箔と釈迦説法絵図。六階は中も外も金箔で中の襖絵の回りの柱、天井には黒を使っている。下の四層の吹き抜けの柱も黒で印象的であったが、一気に宝塔の上に天界の間を造り、城郭に仏教界を閉じ込め、さらにその上に信長自身の権威を示したような感がある。狩野永徳に描かせた金箔の襖絵、金を入れた瓦、金箔のシャチホコ、柱に飾られた彫金、木工の彫り物などあらゆる工芸の名人を集めたと思われる。階段があり近くから内部をのぞくことができる。

- 信長は天主から琵琶湖を見下ろし、京をはじめに全国制覇を目指して四方を眺めたのであろう。今は埋め立てられ、安土城跡からは琵琶湖は見えないとのこと。安土城跡を歩くときは、賑わっていた城下町、家臣たちが登城した道、その前にある信長と一体の豪華絢爛な安土城を想像しながら登り、見えない琵琶湖の光輝く水面を想像する力が必要のようである。その想像力が浮かぶ余力のない状況だったので安土城跡は次の機会とした。しかし、もう一つの展示物がその後の想像を加えてくれた。

- 『天正十年 安土御献立 復元レプリカ』。天正10年(1582年)5月15日、16日、信長が、家康の武田氏征伐の武勲を祝するために饗宴にだされた食事である。家康が到着してすぐの膳がおちつき膳でレプリカでも食べてみたいと思う一品、一品である。2日間で4食、総計120品である。饗宴役が明智光秀。将軍の御成りのような支度でいきすぎているとして信長は光秀を饗宴役からおろしてしまう。それが19日。22日には、光秀は、備中(岡山)の毛利と戦う秀吉の支援を命じられる。6月2日が本能寺の変である。そのためこの家康饗宴が光秀を本能寺へ向かわせた原因のひとつとされている。食は安土城にあり。

- 安土城は光秀の手に渡るが、秀吉が光秀を滅ぼす。安土城の天主と本丸は焼失。その後、清須城での織田家の後継者選びの清須会議があります。信長の二男・信雄(のぶかつ)、三男・信孝そして本能寺の変で亡くなった長男・信忠の子で信長の孫・三法師。結果的に三法師ときまる。その後安土城には、秀吉の庇護のもとで信雄と三法師が入城。天正13年小牧長久手の戦いで信雄は秀吉に屈して織田家は終わり、安土城も廃城となる。

- 清須会議は、映画『清須会議』が駆け引きや人物像など面白可笑しく描かれている。信雄は巳之助さんで、周囲に持ち上げられる信雄の戸惑いをそれとなくお得意のおとぼけぶりで発揮。やはり清須城へも行かなくては。光秀となれば、歌舞伎の『時今也桔梗旗揚(ときはいまききょうのはたあげ) 馬盥(ばたらい)』が浮かぶ。敵役の心の内を腹におさめての外への色気と覇気を役者さんがきめてくれた時は、芝居の光秀が本物と思って魅了される。

- 歌舞伎の信長では、大佛次郎作の『若き日の信長』がある。十一代目團十郎さんにあてて書かれた作品で、十二代目團十郎さん、海老蔵さんへとつながり演じている。新しい芝居なだけに時代の時間差が縮まり、信長のうつけ者の雰囲気と戦乱の孤独感の感情の起伏の出し方、伝え方が難しい作品である。映画『若き日の信長』は市川雷蔵さんで、時間が長く映像ゆえ、戦乱の背景などがわかり理解しやすかった。白鸚さんが染五郎時代で信長のお守役のじいの三男で出演。芝居は映画と違って限られた時間のなかでリアルタイムに観客に一瞬一瞬を見せる勝負物であると感じさせられた。ここまでくると、観ていない映画にも気がむく。

![]()

![]()

- 大阪松竹座の新春は、お年賀の口上から始まる。玉三郎は舞踏公演で台詞がなく声をお聞かせするという意味でも口上をもうけましたと。新春から大阪で壱太郎さんと江戸と上方の役者が並べることを嬉しく思いますと二代目鴈治郎さんのことにも触れられる。何を踊りたいか聞いてもなかなか言わなかった『鷺娘』を踊る壱太郎さんは、玉三郎さんの踊りはもちろんであるが、小道具、照明、舞台装置などあらゆる発想が印象に残ると。テレビの『にっぽんの芸能』(NHK・Eテレ)で玉三郎さんが『京鹿子娘道成寺』の鈴太鼓は子供用を用いていると言われて驚いた。身体の動きからそうなったと。そばで壱太郎さんは様々な驚きを受け取られているのだろう。

- 今、玉三郎さんは、後輩たちと同じ舞台に立つことが伝えるということに一番有効な手段と考えておられるようだ。後輩たちは緊張と新鮮さの連続なのであろう。シネマ歌舞伎『京鹿子娘五人道成寺』(全国上映中)でもそうであったが、心に粘着性の突起を装置して触れる驚きや教えをすばやくとらえ、それを心の中に取り込んで再考し活かす方法を模索しているようである。七之助さんは、他のテレビ番組で勘三郎さんは穴を掘れというがどう掘るかを教えてくれないで、何やっているんだ掘れとだけ言うが、玉三郎さんはきちんと掘り方を教えてくれて優しいですと言われていた。その教えを聴く耳の鋭さも必要のようです。

- 舞踊は賑やかな『元禄花見踊』から始まる。詞は花見の様々な様子がでてくる。着ている衣裳の様子、北嵯峨、御室の地名、お酒の大杯など、そして上野のはなざかりとなる。さらには囃子詞(はやしことば)も入りまるで花見の酔いに任せた詞の蛇行ジャンプである。ここは玉三郎さんの朱色の組みひもの優雅な動きに操られて楽しく花見客の見学である。ヨイヨイヨヤサ・・・

- 『秋の色種』は大好きな長唄である。CDを購入。詞に合わせた振りもいい。「衣かりがね声を帆に、上げておろして玉すだれ」声を帆に・・・で扇を少し開いたり閉じたり、玉すだれ・・・でゆらゆらと。この踊りの扇使いは見とれてしまうだけである。お箏は、玉三郎さんと壱太郎さんのお二人で。『秋の色種』の演目が入っていたからこそ、大阪へと思ったのである。はかないですね。観ている時はそうこことおもいますが、記憶が薄れていく。季節はずれの秋の溜息。後輩たちも、千穐楽、もう終わってしまうんだと溜息でしたね。

- 『鷺娘』は、玉三郎さんが<玉三郎の鷺娘>として一つの完成を極めた感のある演目である。それに壱太郎さんが一か月果敢に挑戦することを決め、それも玉三郎さんと同じ舞台でということで、なかなかいいだせなかったという気持ちもわかる。玉三郎さんの『鷺娘』が脳裏に残っている人が多い。玉三郎さん以外では、魁春さんの、黒の塗り下駄での出をされたものと、福助さんは透かしの印象的な傘にされた踊りが記憶に残る。恋の妄執に責めさいなまれ息耐えるというテーマのある作品なので観るほうもそこに気持ちが集約されていく。

- 踊り手に鷺の精と町娘との変化が要請され、一度観ていると綿帽子の白無垢に黒帯の出では、鷺の精の鷺娘としてそこにいる。そこから引き抜きがあり、明るい町娘となり ~縁を結ぶの神さんに 取りあげられし嬉しさも~ となる。ところが引っ込んで出てくると、神さんへの怨み言となる。引き抜きがあって傘づくし。壱太郎さんは小さな傘を二本使い若さが映える。もろ肌脱ぎの赤になり、鷺のぶっ帰りで終盤に入る。短いなかに引き抜きが入り、観客に鷺娘の心模様を伝えつつ最後は鷺の精にも抗い難い責め苦へと入っていく。

- 人に恋してしまった鷺の許されない道。玉三郎さんの『鷺娘』は終盤、玉三郎さんが踊られてるのは重々承知していながらなにものかに身体が操られていて内面の妄執のすさまじさと悲しさを感じる。壱太郎さんの場合はまだ壱太郎さんの意志の力で踊られていて激しい踊りであると認識してしまう。この観客の気持ちをこの後どう鷺娘の心に吸引していくのかたのしみでもある。『鷺娘』は変化物の一つとして踊られていて、それが一つの舞踊作品として独立したものである。最後の責めの分部を加えたのが九世團十郎さんでロシアバレエのアンナ・パブロワが来日して『瀕死の白鳥』を観て着想を得たという。

- 真っ暗な舞台にぽつぽつと灯りがみえる。あれはなんであろうか。ぱっと明るくなって吉原仲之町。松の位の『傾城』。チラシの玉三郎さん。髷(まげ)は伊逹兵庫(だてひょうご)。左右あわせて12本の長い簪(かんざし)。中央には櫛が三枚。その後ろの左の松葉の簪が二本。右後ろには玉簪が二本。まじまじと髷と飾りをみる。花魁道中の風情を軽く見せて暗くなる。歌舞伎座と違ってこの場面は短い。再び明るくなり、廓での間夫とのやりとりが踊りとなっていく。喧嘩したり仲直りしたり、戸を叩く音を水鶏にだまされたりと動きはゆったりしているが饒舌な舞踊で、季節感豊かなありさまである。

- 実際にそこにはいないのに映像でその場面や人物を映し出すことをバーチャルというなら、芝居や踊りなどはその心を自分で映像化するバーチャルである。『京鹿子娘五人道成寺』は、五人の花子の心をこちらは受け取ることになり超バーチャルな場所にいることになる。人工的バーチャルに対する五人の花子の肘鉄。歌舞伎役者さんの素と役の扮装と技はこれまた時空を超えさせる。その映像は、その場にいて観忘れた所作などが確認できる。烏帽子の脱ぎ方など。いつもと違っていた。

- 映画『二人椀久』では、椀久の最後は倒れて終わるのであるが、勘九郎さんは、大木に体を支えるようにして終わる。傾城松山が夢の中に現れ楽しく踊るのであるが、いつのまにか椀久は松山がそこにいるのに触れることができない状態になっていく。花道でも捕らえようとしてとらえられない。そして完全に松山の姿は消え椀久は一人残され、たまらなくなって大木に体をゆだねるのであるが、命あるものに触れていたいという椀久の寂寥感伝わってすっと幕がおりた。実際に観てたよりも寂しさが心にささる。

- 友人の住んでいる近くの映画館でもシネマ歌舞伎を上映しているので薦めたら行っそうで、映画館へ一人で行くのは生まれて初めてで朝4時に目が覚めて不安だったと。彼女に言わせると玉三郎さんは神技で、若手に苦言を呈し、意気盛んな感想である。来月、『籠釣瓶花街酔醒』も見に行くと。行く前と後の彼女の話しの様子に笑ってしまう。苦言の多いこちらが、しきりに若手の弁護にまわっていた。『籠釣瓶花街酔醒』の縁切りの場で『傾城』が流れる。

- 『鷺娘』に関しての九世團十郎さんとアンナ・パブロワとの件は、パブロワさんが来日した1922年には九世團十郎さんはすでに亡くなっていますので間違いです。『鷺娘』を最初に踊ったのは江戸時代(1762年)二代目瀬川菊之丞さんで、明治に九世團十郎さんが復活して人気を得ました。玉三郎さんが踊られている『鷺娘』の振り付けは六世藤間勘十郎(二世勘祖)さんである。『商業演劇の光芒』(神山彰編)の中で水落潔さんが「東宝歌舞伎と芸術座」で書かれている。長谷川一夫さんが座長で新演技座旗揚げ公演の演目に『鷺娘』(1941年)が入っていて「『鷺娘』は勘十郎さんが『瀕死の白鳥』をヒントに創作した舞踏・・・」とあるので実際に『鷺娘』と『瀕死の白鳥』を結びつけたのは、六世藤間勘十郎さんであったと思います。その後、踊る方によって変化していることでしょう。

- 判らないことが多く、研究しているわけではないから出たとこ勝負。壱太郎さんの『鷺娘』の二本の傘も現藤十郎さんが扇雀時代に初演で二本傘なのを復活振り付けされたのを踊られたことを知る。『名作歌舞伎全集第19巻』の『鷺娘』に1961年にNHK「日本の芸能」でのテレビ放送のときで扇雀時代の写真が載っていて傘の大きさは普通の大きさである。壱太郎さんと藤十郎さんの『鷺娘』のこんなところにつながりがあったのかと、観た事がさらにしっくり落ち着いた。

- シネマ歌舞伎の『籠釣瓶花街酔醒』を観れなくて、セット券が一枚残ってしまう。有効期限は2月。東劇で『京鹿子娘五人道成寺』『二人椀久』を延長して上映してくれていた。二回目の鑑賞である。上記の『二人椀久』の最後、間違って記していた。<勘九郎さんは、大木に体を支えるようにして終わる。>としたが、そのあと立ち膝になり羽織を抱きしめて幕であった。大木に寄りかかるところが強い印象でそこで記憶は終わったらしい。二回観て訂正できてよかった。落ち着いて鑑賞でき二回目なのに新鮮であった。

- 2018年がやってきた。向かうというより向うからきたという感じ。檀一雄さんの『花筐』を読む。大林宣彦監督の映画を観ていないと感覚がつかめない作品。この作品をひりひりと感じる感性が失せている。その時代の青春を受けとめようとするが、作品だけでは受けとめえない感性の鈍さ。悲しい。時代の空気を感じるとは何んと難しいことか。小説は今命が散る自分を誰に見届けてもらうか。その相関図と思う。異国から波の音が聞こえる町に降り立った榊山(さかきやま)少年が、他の少年、少女たちとひとりの若き未亡人の叔母とにきらきら光る波を映し出す。「感受性の隅々までが何の隠蔽(いんぺい)もなく放置され、五体はわなわなとふるえていた。次第に榊山の体内には光のように峻厳な充実感がみなぎっていた。」

- 檀一雄さんは太宰治さんなどのところを転々としつつ、昭和12年初短篇集『花筐』の刊行直前に動員令で入隊。昭和15年に召集解除。再召集を恐れて満州に渡る。三島由紀夫さんの『私の遍歴時代』に檀一雄さんのことは出てこなかった。三島由紀夫さんにも昭和20年赤紙がくる。気管支炎で高熱を発し、胸膜炎と誤診され即帰郷。檀一雄さん明治45年・大正元年(1912年)生まれ。三島由紀夫さん大正14年(1925年)生まれ。

- 昭和12年(1937年)三島由紀夫さんは初めて歌舞伎座で歌舞伎を観劇。羽左衛門、菊五郎、宗十郎、三津五郎、仁左衛門、友右衛門の『忠臣蔵』で、大序の幕があくと完全に歌舞伎のとりこになる。『花筐』には吉良という名前の少年がでてくる。道化者の阿蘇少年が「吉良上野の子孫かい?」とたずね「そうだ」と即答されへこむ。三島さんは、子供の教育に悪いと12歳まで歌舞伎は見せてもらえず、もっと教育に悪いはずの映画は自由に見せてもらったのだから妙だと言及している。

- 三島由紀夫さんが観た『忠臣蔵』は大序とあるので『仮名手本忠臣蔵』の通しでしょう。森繁久彌さん主演の社長シリーズの映画『サラリーマン忠臣蔵』『続サラリーマン忠臣蔵』は『仮名手本忠臣蔵』を下地によく出来上がっていた。現代物のサラリーマンでどう仇討をするのか。株主総会で怨みをはらすとあり、映画『総会屋錦城』が面白かったのでそれではと観る。原案は、井原康夫とあり、実際は4人のかたの一字をとった名前で「康」の戸板康二さんの案が強いようだ。なるほどとうなずける。

- 社長シリーズのメンバーに加え、桃井和雄を三船敏郎さんにし、その部下・角川本蔵を志村喬さんに。本蔵に押さえられる浅野卓也は池部良さん。浅野と深い仲の芸者加代治が新珠三千代さん。加代治に御執心の吉良剛之助が東野英治郎さん。赤穂産業の浅野卓也社長亡き後、新社長として乗り込んでくるのが丸菱銀行頭取・吉良剛之助。専務・大石良雄の森繁久彌さんは当然辞表を提出。同志と新会社設立。艱難辛苦のすえ、赤穂産業の株主総会で吉良剛之助を退陣させる。

- 『仮名手本忠臣蔵』を上手く使いつつ、社長シリーズのいつもの雰囲気を合体させる。大石社長の料亭、クラブ通いはお手のものであり、その場を祇園、一力、山科などの名前を使う。原案者の方々はそのアイデアに相当楽しんだであろう。観る方もその組み合わせの同一と相違の変化を愉しませてもらう。堀部安兵衛を堀部安子の中島そのみさんとし、かえって面白くなった。森繁さんが三船さんにもっと骨のあるやつだとおもったと言われるあたりも、ピリ辛でしまる。池部さんはダンディで、野暮な東野さんは悪役の位置そのもの。『サラリーマン忠臣蔵』娯楽映画でありながらなかなかである。

- 京都の東福寺の東奥に皇室と関係の深い泉涌寺(せんにゅうじ)がある。楊貴妃観音と呼ばれる仏像もあり、友人に薦められかつて紅葉の頃、東福寺から歩いて訪れたことがある。泉涌寺の塔頭の一つ来迎院に茶室「含翠(がんすい)軒」があり、思いがけなくも大石内蔵助の作った茶室とあった。ここで赤穂浪士たちとの密談もされたそうで、大石内蔵助の親戚がこのお寺に縁があったとか。一山越せば山科の大石内蔵助宅にも近い。茶室はすこし寂しい感じで、世間の討ち入りの喧騒さとは程遠い静かな雰囲気であった。

- 大石内蔵助旧居跡といわれる岩屋寺のそばに大石神社がある。大石神社は浪曲師・吉田大和之丈(奈良丸)らの篤志により建立。浪曲の義士伝は、桃中軒雲右衛門が完成させ、同時代に吉田大和之丈(奈良丸)も義士伝もので人気を博す。映画『桃中軒雲右衛門』では月形龍之介さんが演じあの独特の声が浪曲師に合っていた。映画『総会屋錦城』の中で志村喬さんが桃中軒雲右衛門の義士伝の一節をうなる場面があり、音源はレコードであろうか。『サラリーマン忠臣蔵』では森繁久彌さんが東野英治郎さんの前で大塩平八郎作「四十七士」で剣舞を披露し、辞表をたたきつける。それよりも「青葉茂れる~」の歌としぐさ、間のはずしかたがやはり森繁節で絶品。

- 国立劇場で伝統歌舞伎保存会第21回研修発表会があり、本公演も観劇。『今様三番叟』は箱根権現が舞台。源氏の白旗を使いさらし振りがあり女方がみせる変化にとんだ三番叟で楽しさも。『隅田春妓女容性』<長吉殺し>は、同じところに用立てるお金を巡って梅の由兵衛(吉右衛門)と義弟の長吉(菊之助)の義理立ての姿が悲しい。観劇二回目なので、もう少し芝居に濃い味があってもと思う。今度、亀戸天神と柳島妙見堂へ行こう。

- 研修発表会のまえに時間は短いが『お楽しみ座談会』(吉右衛門、東蔵、歌六、雀右衛門、又五郎、錦之助、菊之助) 『本朝廿四孝』で先輩に習ったときのことなどを披露。映像での勉強が多い今の時代に苦言も。<十種香><狐火>が研修発表舞台。皆さん内心は別なのであろうが堂々と演じられる。米吉さんの八重垣姫が<狐火>引き抜きのあと、着物の左袂から下の赤い袂が出てしまう。振りが横向きの時に左腕が後ろになって戻した時直っていた。その後も問題なし。狐の化身になっているので赤の出過ぎは禁物。立女方としての心意気で最期を締めた。

- 研修発表舞台に刺激されてその後、歌舞伎座『楊貴妃』の一幕見へ。立ち見ですと言われたが、2、3席空いていた。時間が短いので自分の観たい場所での立ち見の人が多い。詞を反復して行ったので、よくわかった。つま先の優雅な動き。揺れる衣裳。二枚扇の使い方。扇の左右の位置関係も綺麗に見えた。今回は集中でき音楽も声も耳に心地よく、それと玉三郎さんの舞いが一体化。中車さんの動きも良い。玉三郎さんが、玉すだれから現れる時、拍手が邪魔。納得いく『楊貴妃』で、今年の観劇も終了。

- 全身の動きの線を見せる踊りのバレエ。購入してしまえばとおもうほどレンタルするのが、バレエドキュメンタリー映画『ロパートキナ 孤高の白鳥』。ロシアバレエ団マリインスキー・バレエのプリンシパルのウリヤーナ・ロパートキナ。残念なことに今年引退を表明。古典からプティやバランシンの作品にも挑戦され自分のバレエにされる。自分に合う作品を選び最高の表現者となる。大好きなバレエ表現であり映像である。観終るとなぜか歩いて返しに行く。

- フラメンコの映画『イベリア 魂のフラメンコ』。スペインの偉大な作曲家、イサーク・アルベニスのピアノ組曲「イベリア」にフラメンコを中心としたダンスで構成した映像である。カルロス・サウラが脚本・美術・監督を担当していて、その構成はフラメンコダンスも背景も照明も音楽も飽きさせない。鏡などを使い、顔や衣裳にあたる照明も美しい。切れ味がよく変化に富みフラメンコに魅せられた。

- カルロス・サウラ監督が気に入り映画『サロメ』『ドン・ジョヴァンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い』を見る。『サロメ』は舞台稽古をしている設定からで出演者にフラメンコとの出会いや経歴なども聴く。そして「サロメ」を通しで演じるダンサーたち。「サロメ」をどう作りあげたいかがよくわかり、舞踏「サロメ」も圧巻。さすがカルロス・サウラ監督作品。『ドン・ジョヴァンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い』は題名通り、天才劇作家、ロレンツォ・ダン・ポンテとモーツァルトが出会って、歌劇「ドン・ジョヴァンニ」が出来上がるという筋。新説らしいが旧説も知らないのでただ流れのままに。

- 渋谷のル・シネマでカルロス・サウラ監督の映画『J:ビヨンド・フラメンコ』が上映中。スペインのアラゴン地方が発祥とされる「ホタ」といわれるフラメンコのルーツのひとつ。いままでの映画のフラメンコのタップの音が耳についているので、こちらはタップがほんのわずかでさみしいが、カスタネットが軽快に鳴り響きつま先がよく動く。民族舞踏なだけに地方にそれぞれルーツが残っているのであろう。歌と音楽も素晴らしい。

- 映画『花筐/ HANAGATAMI』おそらく2017年締めの映画館での鑑賞。大林宣彦監督がデビュー作『HOUSE/ハウス』よりも前に書かれた脚本「花かたみ」。原作は檀一雄さんの初短篇集『花筐』で映画化の許可をもらっていた。檀一雄さんの本の解説も語られる。映画を観始めて乱歩と思ったら、エドガー・アラン・ポー『黒猫』の英語の授業の場面が。大林監督の映像の多様性。戦争を前にした個々の青春からほとばしるぎりぎりのポエム。文学者、映画監督などの様々な群像も重なり合う。芥川龍之介の不安さえもそこにはある。唐津の風景と唐津くんち。何のために流すのか。真っ赤な血。有楽町・スバル座で上映中。

- 檀一雄さんの『花筐』。この作品載っているかなと本をだしたら〇印。これは読んだ印。まったく覚えていない。いつ檀一雄さんの作品を読もうと思ったのか。どんなきっかけで。記憶にない。映画チラシに『花筐』を読んで三島由紀夫さんは小説家を志したとある。この落差。『花筐』を読み返すより掃除でもしたほうが良さそうだ。頭の中も。大林宣彦監督の観ていない作品も来年ゆっくり。小説『花筐』も。も、も、も、づくし。

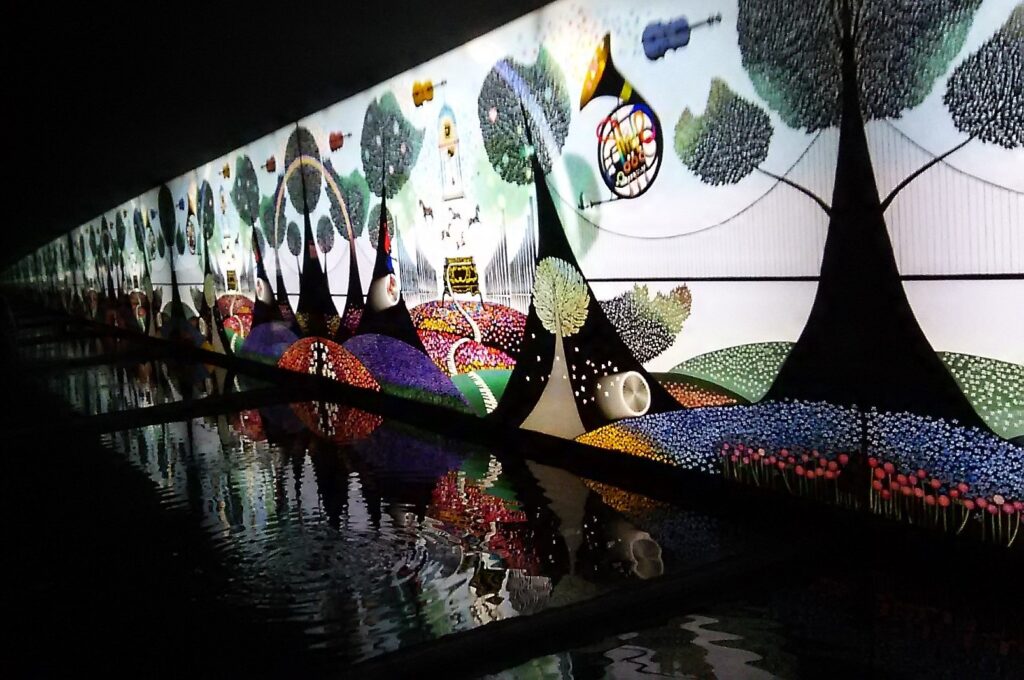

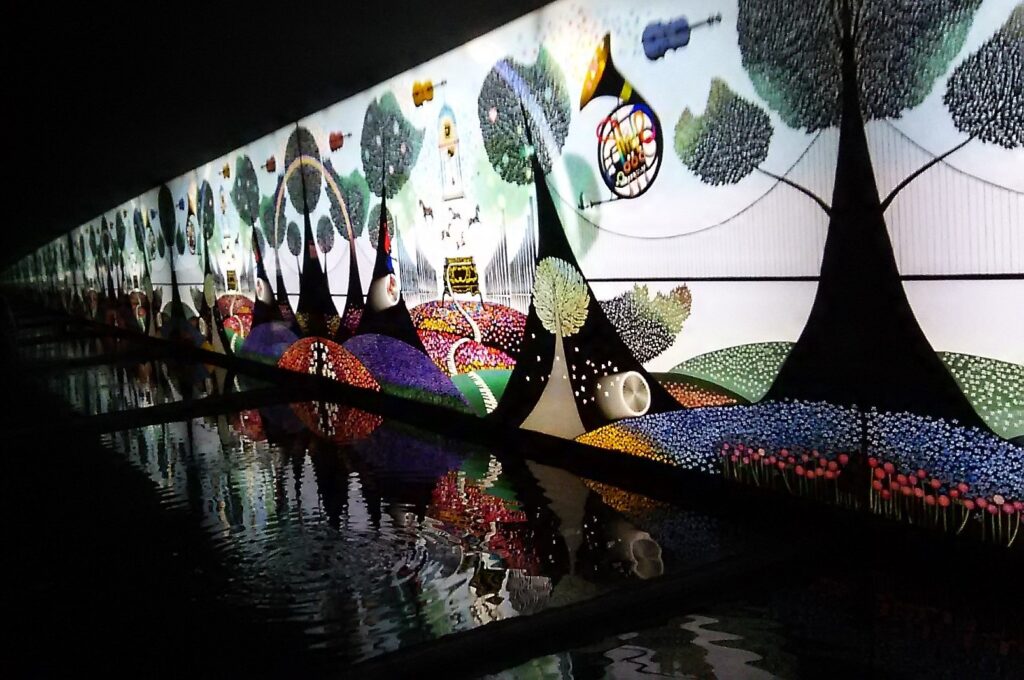

- 昨夜、大林宣彦監督の映画『この空の花 長岡花火物語』を観てしまったら午前2時半を回ってしまう。『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』で式場隆三郎さんの資料と会い、甲府での『影絵の森美術館』では山下清さんの作品に会い、映画『この空の花 長岡花火物語』は、山下清さんの「 世界中の爆弾を花火に変えて打ち上げたら、世界 から戦争が無くなるのにな」の言葉に出会う。何かつながってしまった。長岡の花火にイベントを超えた人々の想いが込められていたのを初めて知る。平成29年もあと10分。平和に暮れるであろう。このしあわせがいつまでも。よき新しい年を。

昇仙峡

『影絵の森美術館』 藤城清治展

![]()

![]()