『平安の秘仏』 櫟野寺(らくやじ)の大観音とみほとけたち

櫟野寺は忍者の甲賀市にあるんです。最澄さんが延暦寺の建立のとき、櫟野(いちの)の地を訪れ、櫟(いちい)の霊木に観音さまを刻んだことが始まりとの言い伝えがあり、櫟の一木造りなんです。秘仏の御本尊の十一面観音菩薩坐像は、重要文化財のなかでは日本で一番大きな座像で圧倒されますが、切れ長の目が細くて、甲賀様式といわれています。

毘沙門天立像は、坂上田村麻呂が鈴鹿山の山賊を平定したとき報恩に、本尊をまもるために自分の分身としてまつったと伝わっています。御本尊の大きさに対して田村麻呂毘沙門天精一杯頑張られていました。

音声ガイドにみうらじゅんさんといとうせいこうさんのスペシャルトークが入ってまして、それがまた絶妙な味わいを加味してくれました。このお二人が櫟野寺を訪ねたDVDは見ていますので、話しを聞きつつ映像が浮かび上がってきました。

この地に油日神社がありまして、ツアーでいって気に入り、再度違うツアーで訪れたことがあります。油日神社は、楼門から左右につながっている廻廊(かいろう)が、何ともいいがたい空間を作ってくれていて気分がすーっと穏やかになるのです。JR草津線の油日駅から歩いて20分くらいということでしたので、いつかフリーで行きたいと思っているのです。

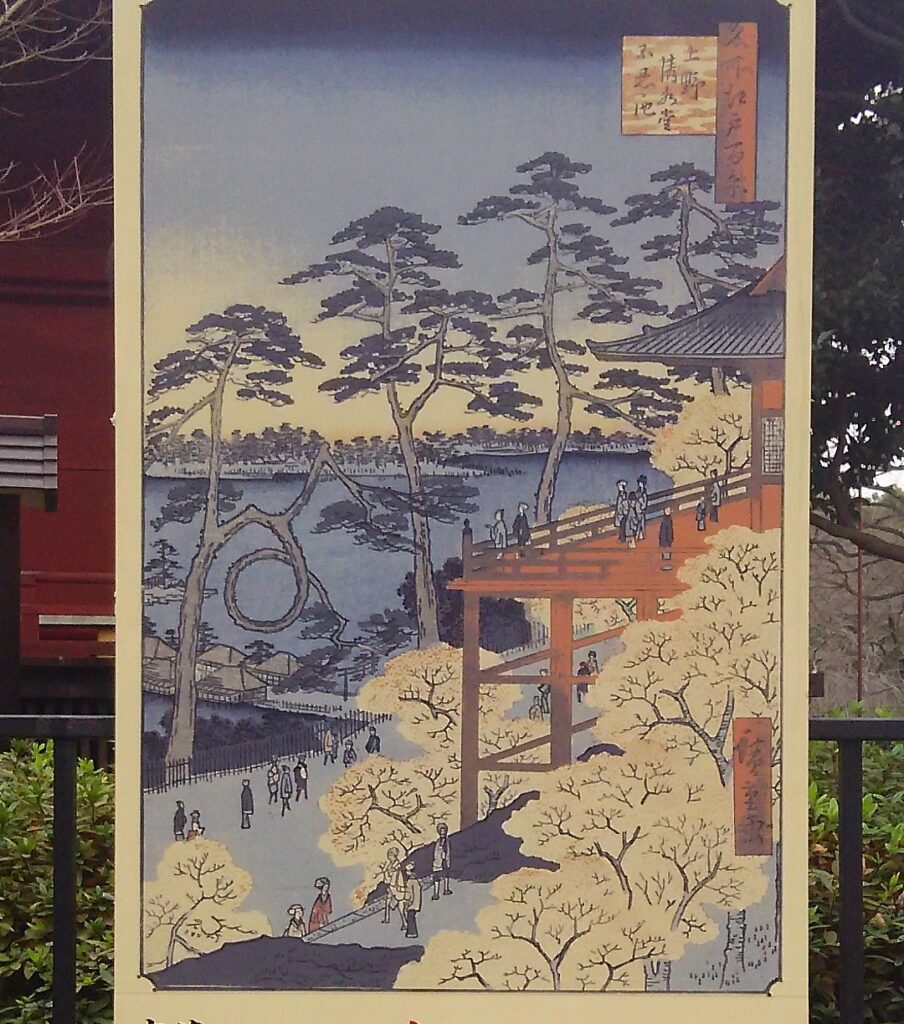

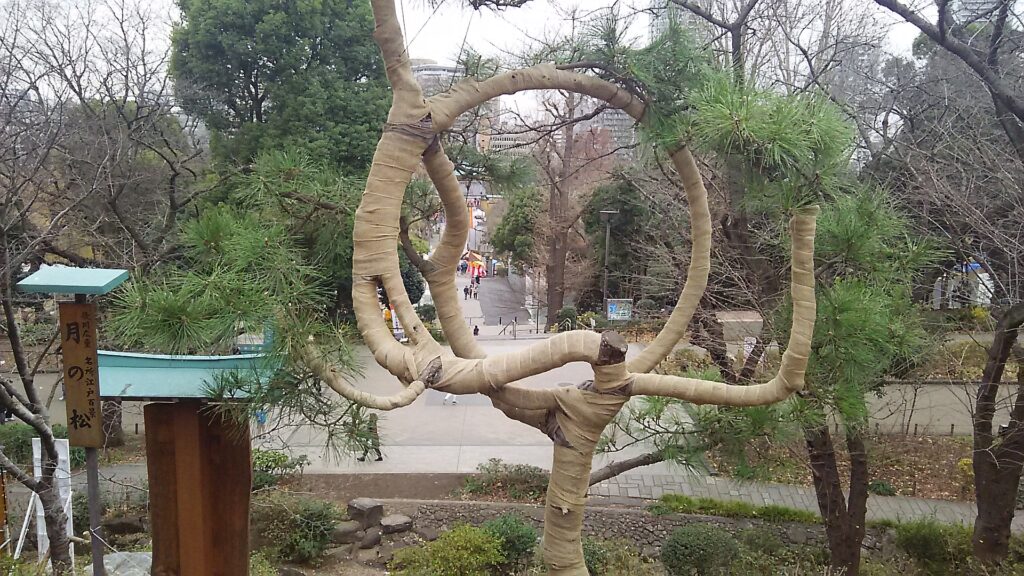

櫟野寺はそれよりももっと奥なのですが、歩けないことはありません。バスもあるようですが、秘仏なので公開日が限定されるので、今回、上野でお会いできてしあわせでした。宝物館修繕のため、初めて櫟野寺から出られたのです。まったく騒がしいことだと思われているかも。

甲賀は、伊賀に行ったので甲賀にも行かなければと行った日がみぞれで、<甲賀の里 忍者村>は甲賀駅から電話すると迎えにきてくれるということでしたのでたすかりました。甲賀は猿飛佐助や霧隠才蔵などフィクションの人物が、講談や小説で人気を博していますが、資料館では、梯子とか舟とか組み立て式のものなどがあり、智と技と工夫の世界で伊賀とは違う展示もあり、ここも楽しかったです。

この北東のほうに旧東海道があり、バスのない鈴鹿峠を越えて初めてバスの停留場があるところに田村神社があります。そこから京都三条まで三泊四日で行き着いたのです。京都で三泊して行きつ戻りつしながら歩いたのですが、荷物がないのが助かりました。一日使える二日目に田村神社からを入れ、京都から草津に来て草津線に乗り換えるときに、豪雨でそれまで草津線の電車が止っていて動き始めた時でした。雨の中歩くことを覚悟して貴生川駅からバスで田村神社まで行ったのですが、雨はやんでくれました。

田村神社に旅の無事をお願いして初めて気がつきました。田村神社は、坂上田村麻呂を主祭神とする社だったのです。緑が多く趣きある神社でした。江戸時代は、田村麻呂人気で、田村神社と櫟野寺参りがあったのだそうですが、どう歩いたのでしょうか。知りたいものです。

旧東海道は、無事雨がやみ、土山宿を過ぎると今度はいいだけ日に照り付けられ水はペットボトル二本は持参し、一本は凍らせて保冷バックにいれて背負い、必要に応じて自動販売機で補充しました。時には自動販売機もないところがありますから。

国道一号線にも時々出てバスの停留所も調べてあるので何とかなるであろうと計算していたのですが、お昼の食事どころがなくて困りました。国道があれば、だいたいは食事する場所はあったのですが、そんな雰囲気ではなく、どうにかコンビニ一軒と遭遇。そこへやっとたどりつき、オムライスの卵のふわふわに、これ!と温めてもらい、日蔭もないので外の炎天下で食べましたが、美味しかった!

なんとか、無事水口宿に到着でき、さらに草津線の三雲駅まで行けば次の開始の時間的ロスを少なくできるためそこまで頑張り、ほっとした思い出もあり、この辺りは記憶の濃いところです。

こういうところですから、山の中で静かに平安時代から信仰が続いているというのはわかる気がします。

鈴鹿山に籠るだけあってここの山賊たちは手を焼かせたのでしょう。

上野に櫟野寺の仏さまたちがいらしてくださり、田村巡りができ、甲賀の地域が近くなりました。

秘仏にお会いできなくても、油日駅から油日神社から櫟野寺まで歩きたい道です。