整理しているといろいろ出てきました。「えんぴつで書く 『奥の細道』」。100均の商品ですがなかなかのもので、現代語訳からひとくちコラムでは語彙の説明や名所の説明、歴史上の人物などの説明もしてくれています。これで税込み105円とはおそれいります。この商品はもう発売されていないようです。

さらにさらに、NHKでやっていた『趣味悠々 おくのほそ道を歩こう』の録画もでてきたのです。ただ2回目だけは録画を忘れたようで残念です。というわけで『奥の細道』の世界にもぐりこんでおります。もちろん鉛筆でなぞりました。

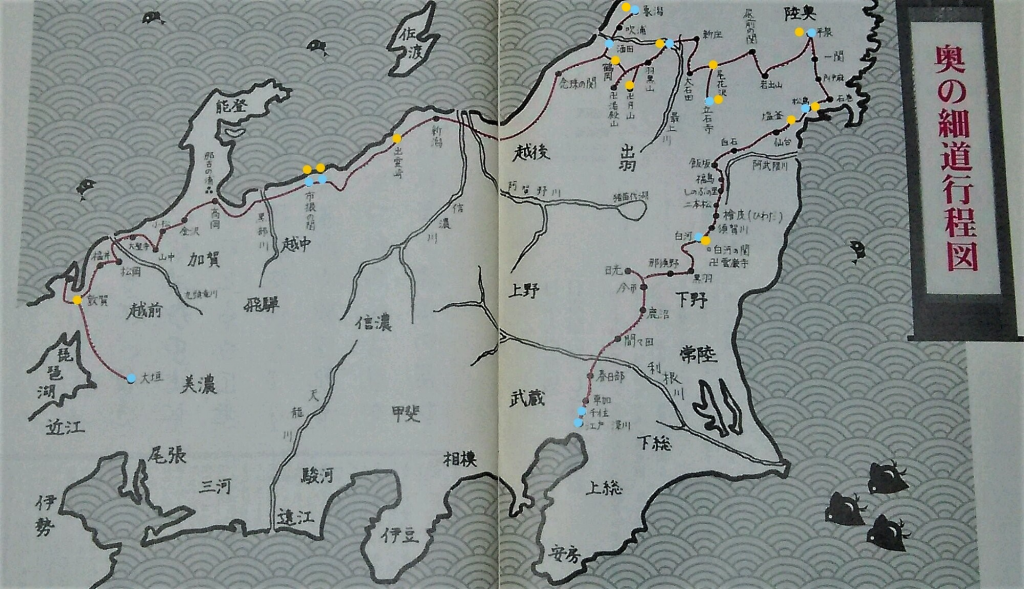

下記の行程を150日間での旅でした。

鉛筆書きする箇所はよく知られている俳句の出てくる段を選んでいます。(地図上の青丸)

①発端・深川 ②旅立ち・千住 ③福島県・白河の関 ④宮城県・松島

⑤岩手県・平泉 ⑥山形県・立石寺 ⑦山形・最上川 ⑧秋田県・象潟

⑨新潟県・越後路 ⑩新潟県・市振 ⑪岐阜県・大垣

①草の戸も 住み替はる代ぞ雛(ひな)の家

②行く春や 鳥啼き魚の目は涙

③卯の花を かざしに関の晴れ着かな(曾良)

④松島や 鶴に身を借れほととぎす(曾良)

⑤夏草や 兵(つわもの)どもが夢の跡 / 五月雨(さみだれ)の 降り残してや光堂

⑥閑(しず)かさや 岩にしみ入る蝉の声

⑦五月雨を 集めて早し最上川

⑧象潟や 雨に西施(せし)がねぶの花 / 汐越や 鶴脛(つるはぎ)ぬれて海凉し

⑨文月や 六日も常の夜には似ず / 荒海や 佐渡に横たふ天の河

⑩一つ家に 遊女も寝たり萩と月

⑪蛤の ふたみに別れ行く秋ぞ

趣味悠々のほうの放送内容は鉛筆で書く場所といくつか違っています。(地図上黄色丸)案内の旅人は、俳人の黛まどかさんと俳優の榎木孝明さんで、榎木さんは水彩画の画家でもありますから、旅の場所でのスケッチも披露してくれました。黛さんはメモをとられて放送時には一句紹介してくれます。

①福島県・白河の関 ②宮城県・塩竈・松島 ③岩手県・平泉 ④山形県・尾花沢

⑤山形県・立石寺 ⑥山形県・最上川・出羽三山 ⑦山形県・鶴岡/秋田県・象潟

⑧新潟県・出雲崎・親不知・市振 ⑨福井県・敦賀

芭蕉は酒田から市振の関までの九日間は暑さと湿気で体調を崩し旅の記述をしなかったとしています。市振について、今日、親不知子不知(おやしらずこしらず)の難所を越えたと記しています。

二つの『奥の細道』に触れて、やはり全部の旅の過程を知りたくなります。まずは現代語訳からはいります。参考本が種々ありますが、作家・森村誠一さん監修の『芭蕉道への旅』が読みやすそうなので森村さんの現代語訳でよみました。旅をしているとどこへ行っても芭蕉の句碑で食傷気味になりますが、文と併せて読むと旅の醍醐味があります。

歴史上の事柄、かつての人々が歌枕としてあこがれた場所、西行、能因法師など実際に先人たちが歩いた場所での芭蕉の想いなどをもう少し知りたいなと『奥の細道』に分け入っています。