平家物語は古典芸能にも多く取り上げられている。国立能楽堂で、能「清経」を観ることができた。始まる前に「『平家物語』から能へ」の解説があり、大変参考になった。ただ清経は重盛の第三子であるのだが、物語の中で何処に出てきたのか記憶にないのである。捜したのだがいまだ判明していない。記述は四行くらいらしいのだが。

「清経」は世阿弥作で、そのほかにも世阿弥作の『平家物語』からの能は「頼政(よりまさ)」「実盛(さねもり)」「景清(かげきよ)」「忠度(ただのり)」「敦盛(あつもり)」などがあ。これらは修羅物(しゅらもの)といわれ、死んで修羅道に堕ちた武士の霊が、救いを求めてこの世に出現するという演目である。その他、義経 がでてくる「屋島(八島)」なども世阿弥作である。

「清経」のあらすじは、平家一門とともに西国に渡った清経が入水し、家臣の淡津三郎(あわづのさぶろう)が京の屋敷で一人待つ清経の妻に、形見の髪を届けにくる。妻は驚き悲しみ、遺髪を見ていると自分を残して命を絶ったことが恨めしく思われるので宇佐八幡に納めて欲しいと三郎に返してしまう。夜も更けて清経の霊が現れ、自分の形見の髪を手放したことを恨み、妻は妻でまた会えると約束したのにと恨む。清経は神にも見捨てられ絶望の末に決意した心情とそれまでの状況を語る。

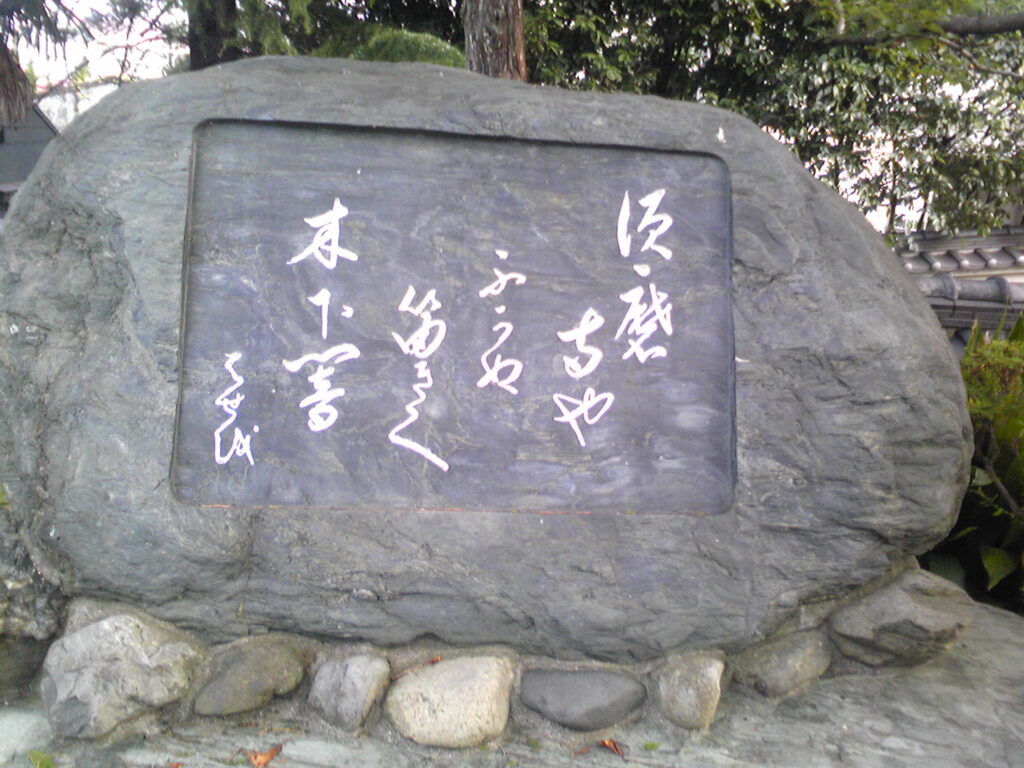

最後に月に向かい笛を吹き今様を謡い、最後に念仏を十唱えて入水する。この場面の地謡が哀愁にみちている。

<人にはいはで岩代のまつ事ありや暁の、月にうそむくけしきにて舟の舳板(へいた)に立ちあがり、腰より横笛(ようじょう)抜き出だし、音もすみやか吹きならし今様を唄い朗詠し>

<西に傾く月みればいざや我もつれんと、南無阿弥陀仏弥陀如来、迎へさせ給へと、ただ一声(ひとこえ)を最期にて、舟よりかつぱと落ち汐の、底の水屑(みくず)と沈み行くうき身のはてぞ悲しき。>

この船上の笛を吹いてる清経の姿は、絵師・月岡芳年の『月百姿(つきひゃくし)』の中の「舵楼(だろう)の月」に描かれていると教えられたので調べると波静かで月に笛で語りかけているようである。また、経正の絵もあり「竹生島月」とあり、竹生島で琵琶をかなでている。

解説者によると、「舵楼の月」絵は、『平家物語』からでは無く能から発想したのではないかといわれていた。そう思える絵である。

入水後、修羅道に苦しむが最後に念仏を十唱えた功徳で成仏できるのであった。

数少ない能の鑑賞のなかで一番ゆったりと余裕をもって受け入れられ、一つ一つの動きや謡の内容・声・面の変化など楽しめた。それぞれ戦いによって追い詰められていく内面も修羅道で、それを能は様式美と面で普遍性を広げている。

「清経」は、男女の心情の相互理解の難しさもテーマとしているのだそうだが、動きとしてはその修羅場はないのでその点は深く感じなかった。

『平家物語』に誘われての新たな展開であった。

(国立能楽堂 12月公演)

解説・能楽あんない 『平家物語』から能へ 小林建二

狂言・大蔵流 「狐塚」 茂山千五郎・茂山正邦・茂山茂

能・宝生流 「清経」 當山孝道・水上優・高安勝久