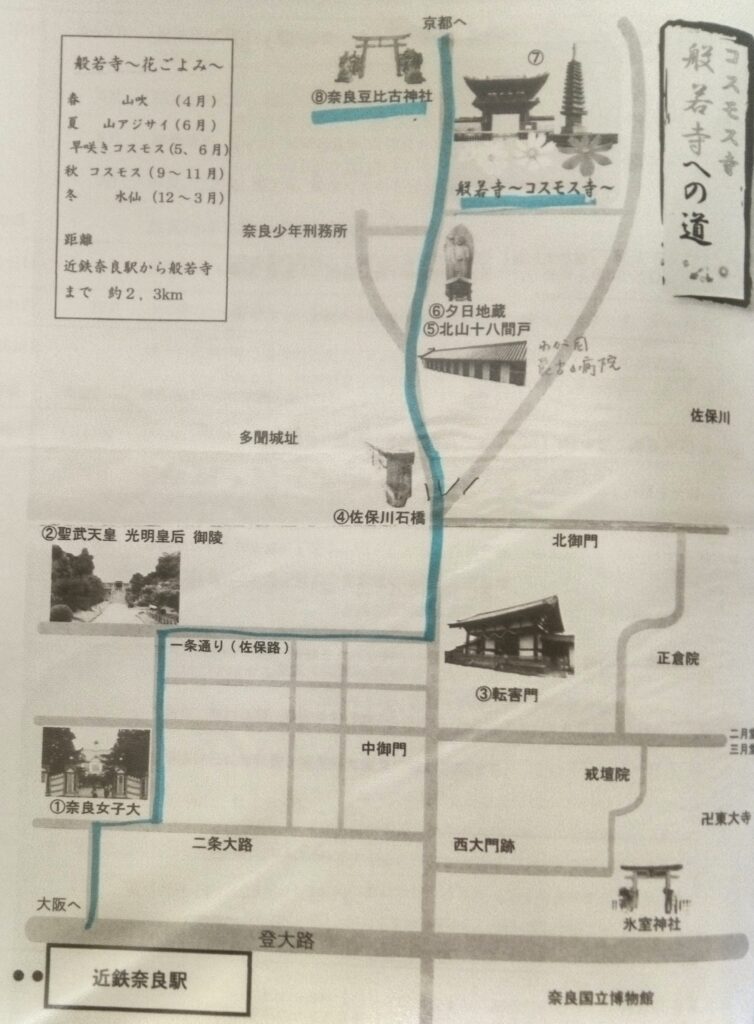

二月堂のお水取りを友人に勧め、あと何処がお薦めかと聞かれる。<般若寺>をあげる。友人の時間的配分から考えると、近鉄奈良から歩いて30分なので、その後お水取りまで、食事の時間もとれる。薦めていながら私はまだ行っていないが訪れたいお寺なのである。

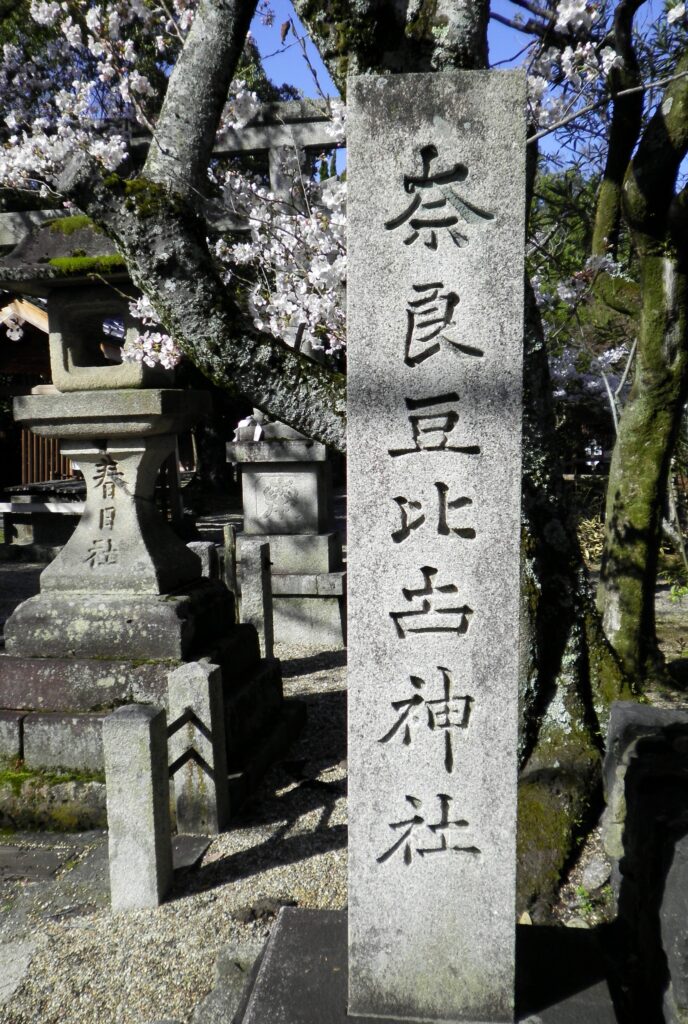

花のお寺でコスモスが有名のようであるが、友人が行った時は水仙が咲いていていたそうである。そのお寺の先に、<奈良豆比古(ならずひこ)神社>があり、この神社では、神事としての『翁舞』が秋には毎年舞われているとの情報を持ち帰ってくれた。説明を読んでも上手く捉えられないが、三人の翁が登場するのが、この『翁舞』の特色であるらしい。猿楽の初期の形が残っているということであろうか。

今回の旅の締めはには是非ともこの二箇所をと思い、訪ねることができた。<般若寺>はバスでも行けるが、30分ならバスを待つなら歩きとする。<般若寺>に向かいつつ、<お水取り>のツアーで来た時、夕食をとったお店の前を通る。夕食の後、ガイドさんが、二月堂まで連れて行ってくれたのである。<お水取り>が終わると、自力でこのお店前のバスまで戻ったのである。この食事処は、かつて旅館で正岡子規さんが泊られ、この旅館で柿を食べられたということで、<子規の庭>と句碑が整備されていた。なるほどここであったかと地理的確認ができ<般若寺>に向かう。

道が二俣になり、<般若寺>の道標がある。もう一つの道は、柳生の方に向かう道らしいが詳しくわからない。バス停もここまでもどればいいのだと検討をつける。途中で、夕日地蔵がある。<般若寺>の前を通り過ぎ、神社に向かう。道路からすぐの神社である。

中の敷地も広くなく、本殿のすぐ前に舞台があり、神様もすぐ前で奉納舞をご高覧になるわけである。

翁舞を舞うかたは決まっていてその方々が順番で舞うようだ。今では広く知られるようになり10月8日は境内狭しと見学者があるらしい。かつてあった高札場も新たに設置され、今は人通りは少ないが、ここが、いかに人々の集まるところであったかが伺える。裏が森でここからは入れなくてぐるっと周るといわれ周ってみたが入口が無い。どうも違う周り方をしたようである。反省。きちんと確認すること。鵜呑みにしないこと。

先日友人と交番で道をたずねた時のことを思い出す。「駅の反対側に交番がありますから、そこでもう一度聞いて下さい。」二人とも「駅の反対側のすぐの交番ですね。」と理解。「いえ、すぐではありません。その交番の位置をこれから教えます。」ここは、そんなそばに交番が二つもあるのだとちょっと疑問に思ったのだが、勝手に、交番を作ってしまった。

諦めて、<般若寺>に戻る。来た時よりも、この坂道が時代を超えて見つめていた空気を感じる。

<般若寺>の受付で、疑問に思っていたことを質問する。「『宮本武蔵』の般若坂の闘いとこの道と何か関係がありますか。」「この坂が般若坂です。昔はこの道が京へ行く道だったんです。」そうなのか。映画で若草山と思える場所で僧兵と闘うので、般若坂はその近くなのだろうと思ったがそうか、ここなのか。握りこぶしである。

これから庭の手入れをされるようで、沢山の土などの袋が置かれている。桜と椿が少し色をそえる。お寺の大きさに似合わないほど大きな十三重石宝塔が見える。この宝塔の東側に薬師如来、西側に阿弥陀如来、北側に弥勒如来、南側に釈迦如来がほられてある。

ここの楼門が凄いのである。鎌倉時代の日本最古の貴構で、屋根の先端が鳥の翼のように反っているのである。これは道路から眺めたほうが良い。この楼門の内側に、<平重衡公供養塔>があった。平清盛さんの五男で、奈良を治めようとして闘いとなり南都を焼け野原にしてしまうのである。東大寺に避難していた人々もその猛火のため多くの人が亡くなり、重衡さんは斬首され、、南都の人々によって<般若寺>の門にさらされたとも言われている。

お寺の方の話しだと、ここは平城京の北の鬼門にあたり、そのために建てられたとされ、高台にあり、いつも戦場の場所となり、折から北風に煽られ下まで火が走ったのであろうとのこと。色々な戦を見て来た場所なのである。今は、コスモスなどのお花の寺として、北に位置している。

本尊は、逞しい獅子に坐している凛々しい小ぶりな文殊菩薩様である。秘仏が白鳳時代の阿弥陀如来様で4月29日から5月10日まで公開される。

来た時の二俣の道の合流するところのバス停に人が待っているので、そこからバスに乘り駅に向かう。かつては京から、京へと人々が賑やかに行き来した古の道もわかり充実した旅であった。