『東海道中膝栗毛』 原作・十返舎一九より/構成・杉原邦夫/脚本・戸部和久/演出・市川猿之助

< 奇想天外!お伊勢参りなのにラスベガス⁈ > とありますがその通りです。そもそも十返舎一九さんの『東海道中膝栗毛』の弥次郎兵衛と喜多八、弥次さん喜多さんの旅が、当時では当たり前のことなのでしょうが、今読むとかなり、えげつないのです。

人をだまし、それが自分に反ってくるという笑い。宿では飯盛り女を楽しみにし、さもなくば夜這いしての失敗が主で、このまま上演しても現代の人には忌み嫌われるかもしれません。ちゃぶ台にしろ江戸時代に当り前のことが今は説明しないと通じないということがあります。

『姥ざかり花の旅笠』(田辺聖子著)によりますと、幕末に訪れた外国人は日本全土に梅毒が広がっており、そのことを日本人があまりにも気にしていない楽天ぶりに驚いているとされています。売春防止法が実施されたのは敗戦後の昭和33年ですから、なんとも性の解放に野放図なお国柄といってすますわけにはいかない状況でした。

かの勝海舟さんも妻妾同居を実践したひとで、奥方の民さんは亡くなるとき「勝のそばには埋めてくださるな、息子の小鹿(ころく)のそばがよい」と遺言し実行され、後に海舟さんの墓の隣にうつされました。食えねえ男ともいわれた海舟さん、隣に民さんを迎えて、面目なく「おかげまいりにいきたいなあ・・・」と言ったとか言わなかったとか地下の言葉はわかりません。

弥次さん喜多さんの旅のエピソードでよく出てくるのが、五右エ門風呂に下駄で入って底を抜いてしまったこと、目の不自由な二人の座頭をだましてその背中に乘り川を渡ろうとして川に落とされてしまうこと、取り込まれず物干しに下がっていた襦袢(じゅばん)を幽霊とまちがえるはなしなどでしょう。

座頭の話しと幽霊の話しは歌舞伎座でも披露されます。そこは脚本の盛り込みかたで、一九さんは喜多さんだけを座頭におぶらさせますが、歌舞伎座では、弥次さんと喜多さんふたりがそれぞれの背中に乗っかります。もちろん川に落とされます。原作での幽霊での締めは 「幽霊とおもひのほかに洗濯の襦袢の糊がこはくおぼえた」 の歌となりますが、歌舞伎座のこはくは映画『怪談』以上の幽霊の出現でありんす。

弥次さん喜多さんは最初から芝居のなかの芝居を目茶目茶にして、はてはラスベガスでは、東京の染五郎さんと猿之助さんに似ていると間違えられて、『獅子王』を演じることになってしまいます。このラスベガスの舞台装置、大道具さんたちが乗りにに乗った感じです。役者さんたちも乗っていますが。

旅の路銀はどうしたのかといえば、しっこくの闇のおかげであります。弥次さん喜多さんのハチャメチャな旅の登場人物につきましては、廻り舞台を使って蝋人形で、いえいえ生身で紹介されますのでそれもお楽しみあれ。

きちんと由緒正しきお伊勢参りをするお行儀のよい子供の旅人も出てきますので伝統に関してはこのお二人に任せご安心あれ。

こんな暑い時に東海道中なんてとんでもないというかたには、『ぬけまいる』(朝井まかて著)などもおすすめです。十代のころは<馬喰町(ばくろちょう)の猪鹿蝶>といわれた女三人組が三十路をまえにお伊勢参りにでることとなります。お金の作り方これも読みどころで、八代目團十郎さんの名前を拝借しての情報操作を使っての仕返しに溜飲をさげさせられ、ほんのり恋の香りも暑さしのぎとなります。

歌舞伎座ではラスベガスまでいくため、途中の旅が早回しとなりますので、そのぶんの補てんとしても楽しめます。

『五分でわから日本の名作』によりますと最初は『浮世道中膝栗毛』(1802年)で箱根までだったそうで、評判がよいので書き足し書き足しして8年で完成。その後、金毘羅編、上州草津編なども発表され、1872年には弥次さん喜多さんの孫が横浜からロンドンを旅する『西洋道中膝栗毛』が仮名垣櫓文(かながきろぶん)さんがだしてまして明治5年です。平成の弥次さん喜多さんがラスベガスに行ったとて、驚くことはありません。

<東海道>となりますと長くなりますのでこの辺でおしまいにします。カブキのパロディーの台詞などありますので要注意。それから役と役者さん当てにも要注意。

出演者・染五郎、獅童、右近(市川)、笑也、壱太郎、新悟、廣太郎、金太郎、團子、弘太郎、寿猿、錦吾、春猿、笑三郎、猿弥、亀蔵、門之助、高麗蔵、竹三郎、猿之助

『艶紅曙接拙(いろもみじつぎきのふつつか)』

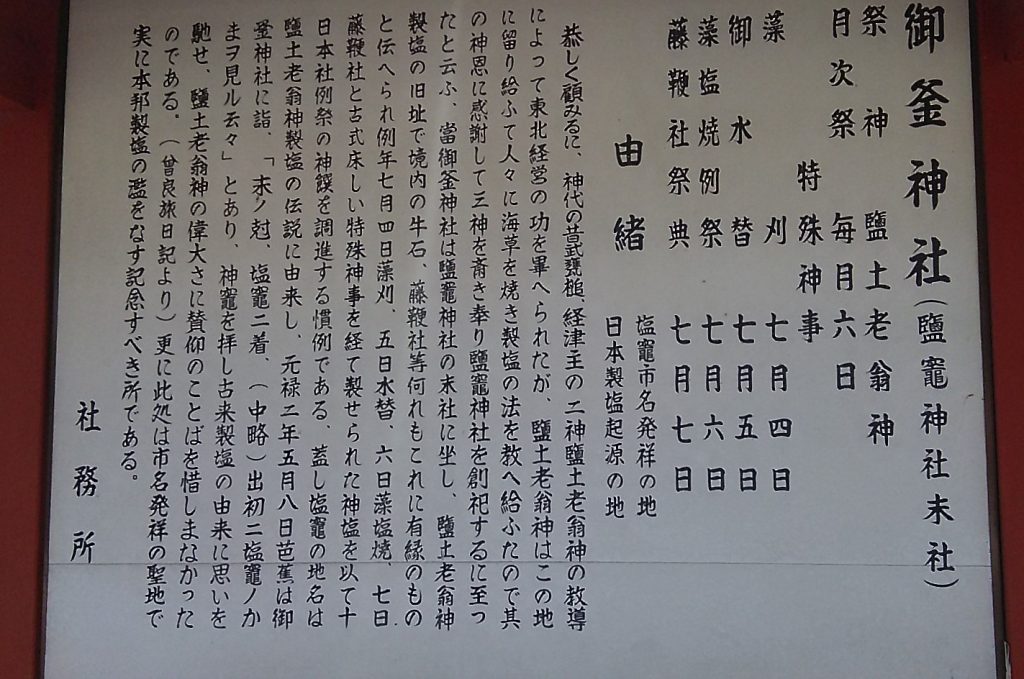

読みが難しいです。通称『紅勘(べにかん)』。紅勘というのは、幕末から明治にかけて実在した小間物屋の紅屋勘兵衛のことで、幼少より音曲にすぐれ家業を放り出して、人のあつまるところで、芸を披露するようになり今回も、富士山の山開きで賑わう浅草に現れるのです。初演は四代目中村芝翫さんなので、八代目芝翫を襲名される橋之助さんが紅勘ということもあってか『紅翫』となっております。

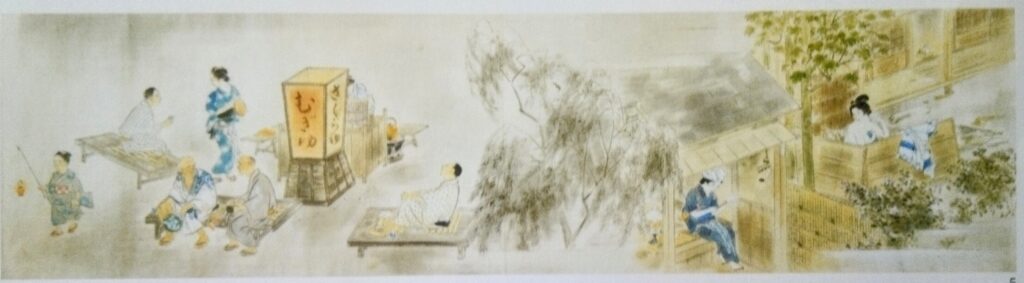

江戸には様々のものを売って歩く商売のひとがいて、朝顔売り(勘九郎)、蝶々売り(巳之助)、団扇売り(七之助)、虫売り(扇雀)などが出てきます。それに町娘(児太郎)、大工(国生)、角兵衛獅子(宗生、宜生)、庄屋(彌十郎)も加わり、それぞれの商売にあった踊りで涼風を送り、あとはお楽しみの紅翫の芸を楽しみ楽しませる趣向です。

橋之助さんの身体に柔らかさが加わりその変化に面白さがでてきて、江戸の夏の風物詩の写し絵となって息を抜かせてくれました。

そうそう朝顔は『ぬけまいる』で重要な役目をする花として出てきます。朝顔の水やりなどは涼しさを連想させてくれいいですね。