京都祇園祭の期間に京都文化博物館のフイルムシアターで上映される『祇園祭』を見ることが出来ました。今年は7月16、17日、24日の三日間で6回の上映があり、24日にしました。この映画を見るという事を第一目的として計画しましたので、実際の祇園祭は調べもせず、24日の山鉾巡行(後祭)を観ようと思えばみれたのでしょうが、計画には入れませんでした。

この暑さ。外に出るのも嫌なので、京都駅から地下鉄で烏丸御池まで直進です。

京都文化博物館のフイルムシアターで出してくれた映画『祇園祭』の解説によりますと、『祇園祭』が制作されるまで紆余曲折がありました。

1950年、立命館大学の林屋辰三郎教授が中心となって紙芝居『祇園祭』を作って巡回公演したのが発端で、当時京大の学生だった大島渚監督、加藤泰監督も参加していました。

伊藤大輔監督が映画化の企画を始め、1961年西口克己さんが紙芝居に基づいて小説『祇園祭』を発表。伊藤監督は、小説を原作として中村錦之助さんを主役で東映に企画を提出しますが製作費の関係から東映は断念。

その後、プロデューサー・竹中労さんが京都府に府政百年記念事業として企画を持ち込み、京都府が全面協力を表明。しかし、意見の違いから製作開始後スタッフの竹中労さん、八尋不二さん、加藤泰監督、伊藤大輔監督の名前が消え、構想・企画段階とは違うロマンスよりの内容となりました。上映が1968年(昭和43年)です。

監督・山内鉄也/原作・西口克己/脚本・鈴木尚之、清水邦夫/撮影・川崎新太郎/音楽・佐藤勝/美術・井川徳道

応仁の乱後の50年は、戦乱に続く戦乱で京都は疲弊し農民は高い納税に土一揆を起こし京の町を襲います。土一揆に加勢するのが農民の悲惨さを見ている米などを運ぶ馬借たちで、京の町衆は町が焼かれたりして土一揆を憎み、侍が自分たちを守ってくれていると思っています。

ところが、侍だけでは土一揆をおさえられず、町衆にも武器を持って、山科の土一揆の拠点を叩きつぶすようお達しがあります。武器を持つことに躊躇する町衆ですが、お上には逆らえず戦うこととなりますが、侍たちは自分の身を守るため町衆を見捨てて逃げてしまいます。

疑問に思うのが役人に母を殺された染物職人の新吉(中村錦之助)です。関所では、新たに人と荷物に税金がかけられます。関所で新吉は見ます。馬借が運ぶお上用のお米なら通行税がかからないのです。しかし運ぶ人に通行税かかるのを知った馬借の熊左(三船敏郎)は、運ぶのはやめたといって米俵を関所前に投げ出して行ってしまいます。新吉と熊左とは、山科で敵として闘った相手でした。

新吉は戦さの時弓を頼んだ弓師(渥美清)に弓を渡される時、弱い者同士が殺し合いをしてどうするんだと言われていました。

新吉は通行税に抵抗し、京都を町衆でおさめられないか考え、町衆をまとめるための方法が何かないかと考え、祇園祭祀を復活させることを思いつきます。

新吉は祇園ばやしの笛の名手の老人が亡くなるときその笛を預かっていました。公家の山科言継卿(下元勉)は途絶えてしまった正調祇園ばやしを作り出すのは新吉の役目であるといい、笛の名手のあやめ(岩下志麻)と会わせす。新吉はあやめの笛の音に魅せられ、二人はすでに会っていて愛し合った仲でした。あやめは河原者の庭師・善阿弥(永井智雄)の娘で、河原者である自分の身の上から、あやめは新吉と会うのを避けていました。

河原者としての立場から世の中を見ていたあやめは新吉と会ったとき、農民と町衆がお互いに血を流すのはおかしい、新吉は物事をきちんと見ていないといさめていたのです。しかし、今は素直に笛を教えることを承諾します。

新吉が体を張って交渉し馬借の熊左は木材を運んでくれ、染め物職人は鉾に使う布を染め、織り師は錦を織ります。土一揆で子供を死なせ、自分も左腕が不自由になり土一揆を憎んでいた桶職人の助松(田村高廣)も、大きな木車を作りあげます。

しかし権力者からの横やりがあり祭祀とは認められません。それでも新吉は町衆たちのただの「祇園祭」でいいと主張し、「祇園祭」を強行し、一番先頭の長刀鉾の音頭取りとして助松と二人で扇をふりかざします。新吉は町衆、馬借、弓師、河原者全ての人々の力が集まった祭りなのだと力が入ります。その前に、侍たちが立ちはだかり矢を放ち祭りの進行をさえぎり、その一本の矢が新吉の胸を射抜きます。新吉は戸板に乗せられながらも扇をかざし、長刀鉾は町衆に見守れながら進むのでした。

超豪華娯楽時代劇に仕上がりました。ゲスト出演が高倉健さん、北大路欣也さん、美空ひばりさんなどがおられます。名前に中村津雄さん、香山武彦さんもありましたが気がつきませんでした。

滝花久子(新吉の母)、佐藤オリエ(新吉の妹)、新吉の染物屋主人(志村喬)、善阿弥の弟子(田中邦衛)、助松の妻(斉藤美和)、大工の源七(藤原鎌足)、松山栄太郎(新吉の職人仲間)、下条正巳(山科甚)、小沢栄太郎(門倉了太夫)、伊藤雄之助(赤松政村)etc

168分という長い上映時間で、少しだれさせるところもありますが、萬屋錦之介さんは主役としての貫禄があり引っ張て行く力があります。藍で染まった新吉の両手を見ていると、『紺屋と高尾』の久造がその手を隠して高尾に会ったことを思い出させました。

あやめの岩下志麻さんは美しく河原者としての屈折を感情の激しさで新吉に対峙させます。三船敏郎さんは三船さんの手慣れた役どころで花を添えます。怒りの方向性を助けた子供を亡き息子の代わりとして育てていくうちに新吉の考えに同調する田村高廣さん。周囲の押さえの俳優さんも揃いました。

稚児さんとして長刀鉾に乗っていたのが現又五郎さんに似ていたのですがそうであったのかどうかはわかりません。米吉さんの名前がクレジットにあったのですが、このあたりは疑問符です。

出来れば、長刀鉾の組み立ての場面ももう少し欲しかったですね。縄だけで縛って組み立てるなどの場面も躍動的に映してほしかったです。これだけの映画は、やはり地元の方たちの協力がなければ撮影は無理だったことでしょう。

二回目も見ました。目的は達成されました。

祇園祭はあの暑さの中ですから、祇園祭だけで計画したほうが良いように思います。京都文化博物館の前の三条通りは、夜の還幸祭の三基の御神輿が通るところであると知りました。御神輿の出発時間が別々で、廻る道順も違いますから通る時間がはっきりしません。二回目の映画を見たあと待ちましたが時間がわからず、三条通りを烏丸通りに向かって歩く途中で白い馬に乗った稚児さんの一行に会い、そろそろなのかなと思いそのまま進み、子供たち中心のお囃子に耳を傾けます。丹波八幡太鼓の場所は人が集まって待っていますが、なかなか始まるようで始まらずあきらめました。

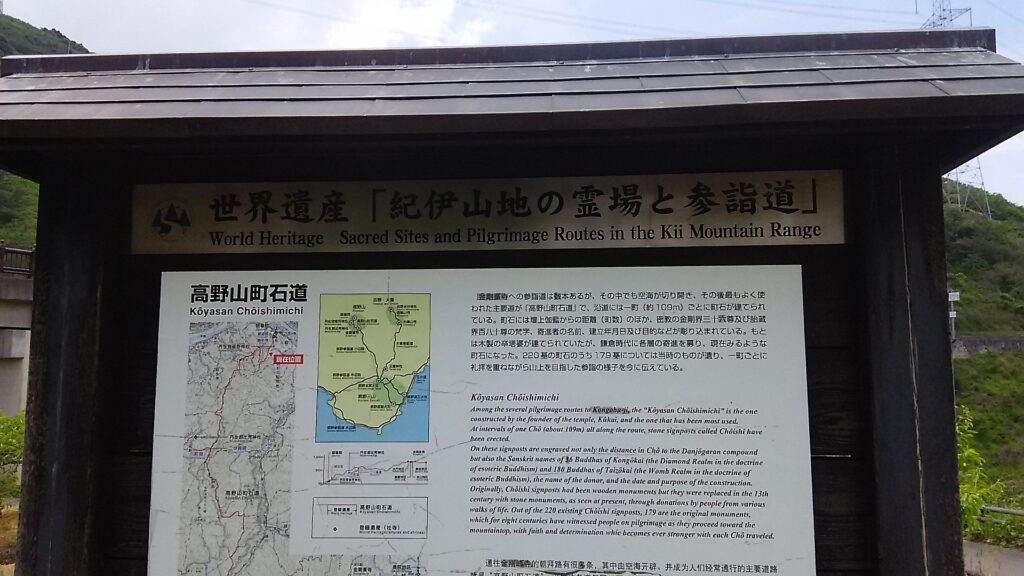

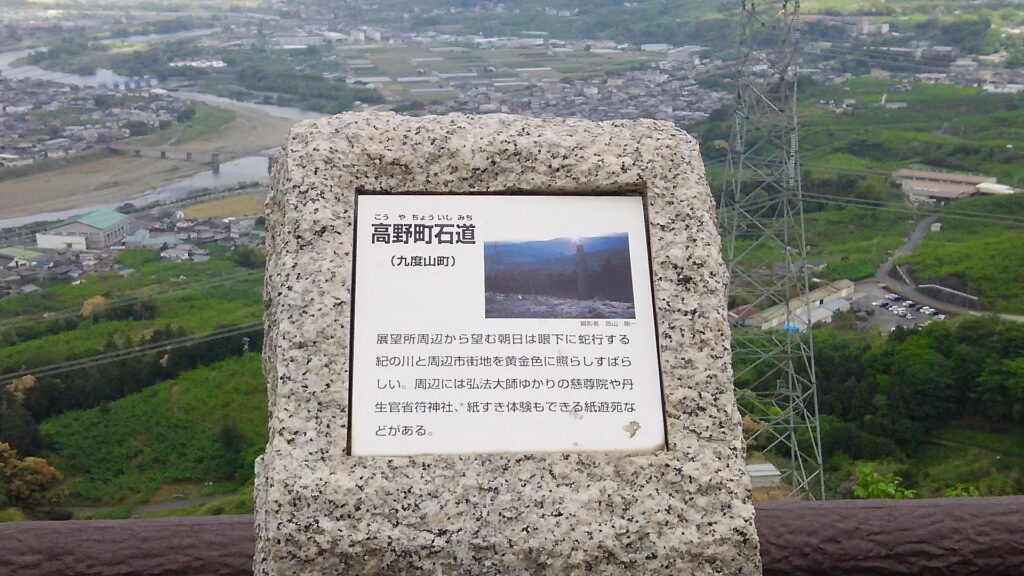

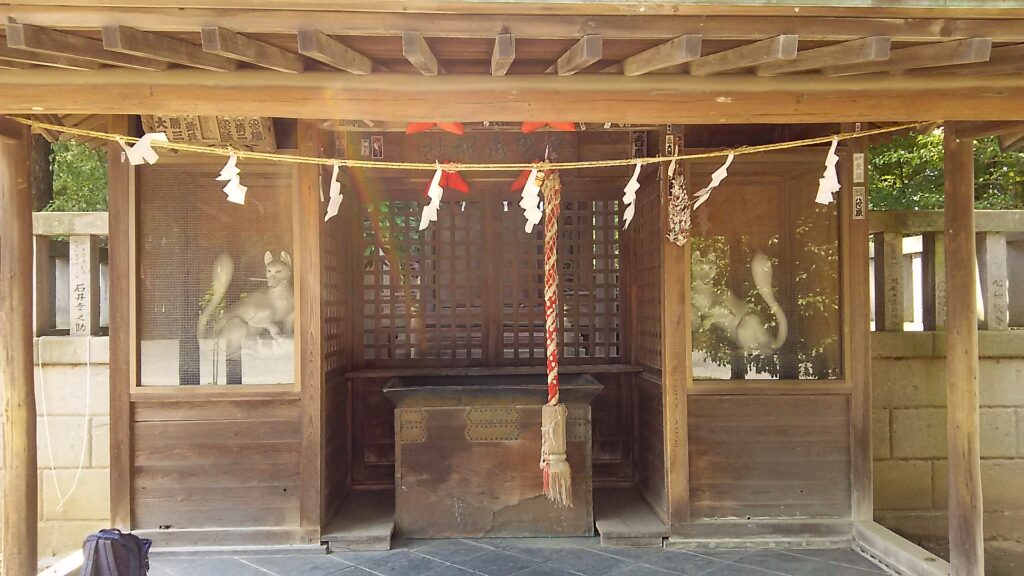

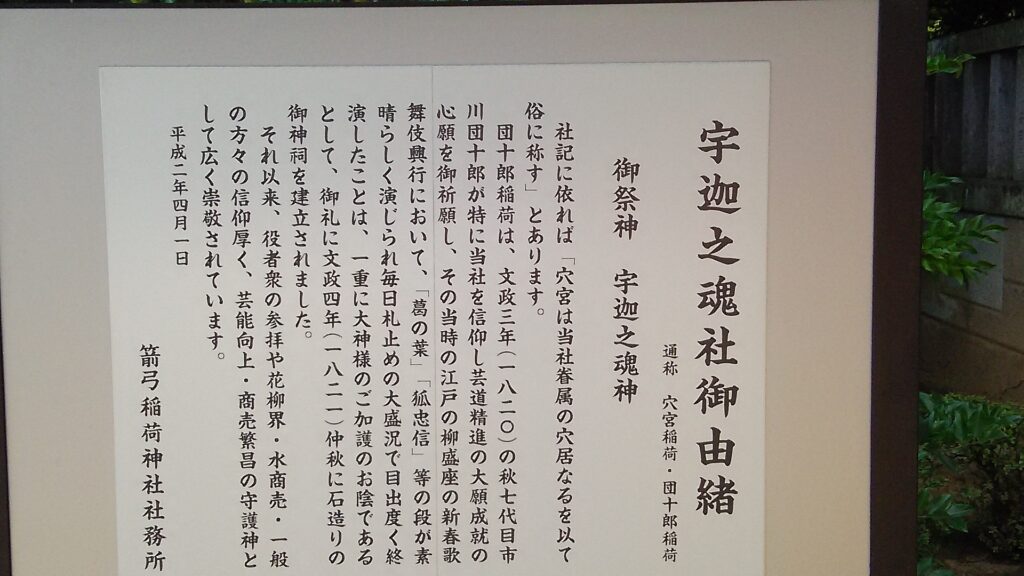

第二の目的は高野山の<丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)>へ行く事でしたのでその夜は大阪宿泊だったのです。

朝から夜まで見学するなら、地図と時間と道順を照らし合わせ、休憩場所を考慮しつつ計画が必要と思いました。暑いですから、観る方も凄い体力が必要のようです。ちょっと再度の「祇園祭」観光計画には興味がそそります。

<丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)> → 2017年7月28日 | 悠草庵の手習 (suocean.com)