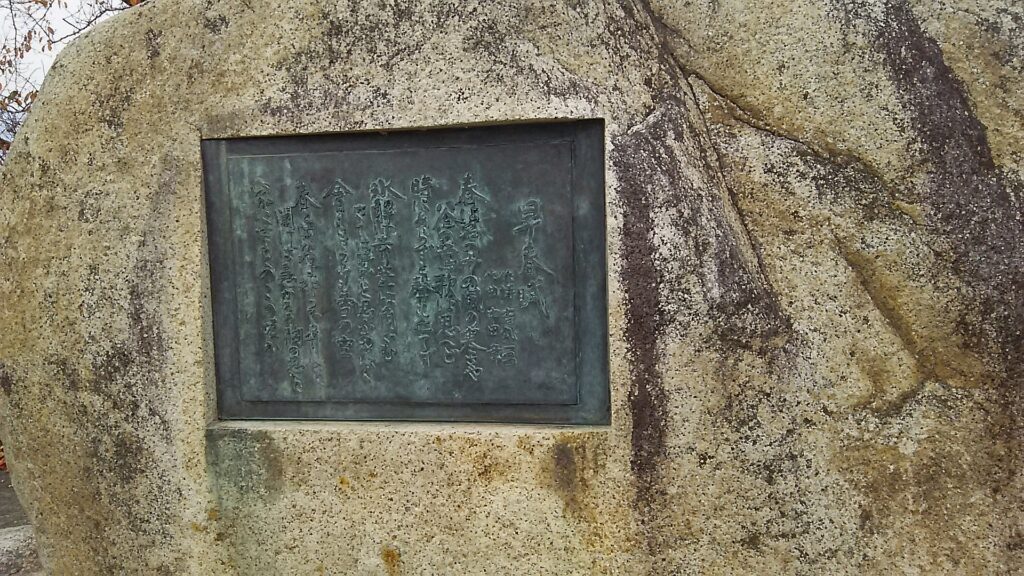

幸田文さんは、「二百十日」に生まれたことについて、幸田露伴さんの『五重塔』から次のように言及する。

「『五重塔』は露伴の代表作だという。それもことにあらしの部分がいいそうだ。なんだかそこにはむずかしいあらしが吹いているが、どういうものか以前から教科書へ載るのはそこにきまっている。」

「いったい父というあの人はどんな眼で、どんな気もちであらしへ対いあったのだろうとおもうのである。そして、私のような子をあらしの日に産んでしまって、いったい私が一生二百十日をどう思えばいいというんだろう。」

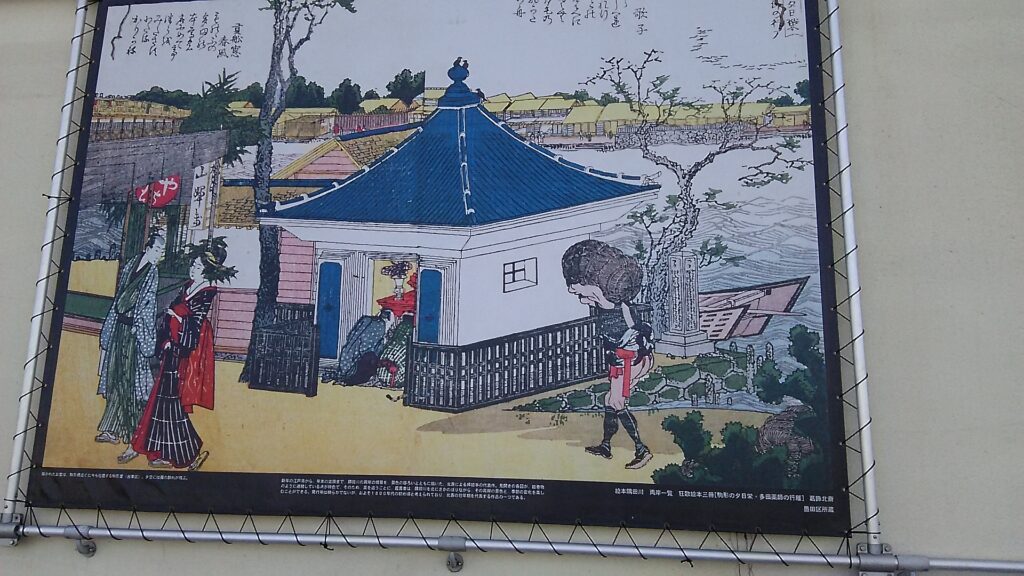

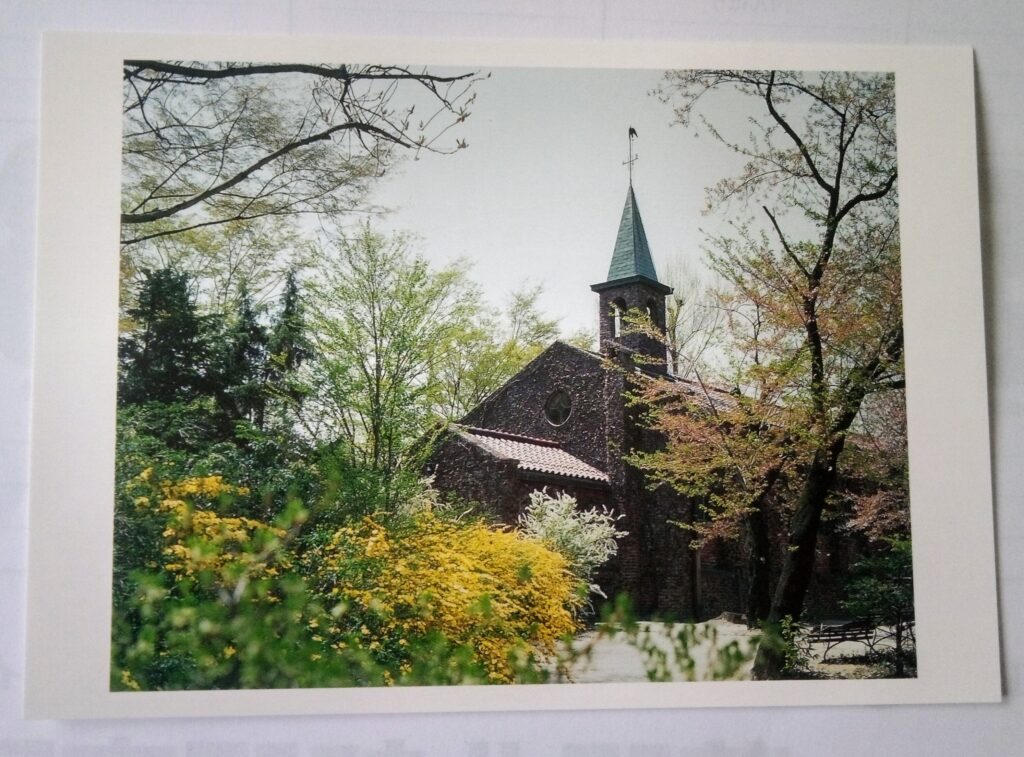

『五重塔』というのは、谷中感応寺で五重塔を建てることになり、川越の人望もあり腕のある棟梁・源太がえらばれるが、腕はあるが世渡りのへたな<のっそり>の十兵衛が名乗りをあげる。感応寺住職の采配と棟梁・源太の思いやりから<のっそり>が請け負うこととなる。完成式を前に烈しいあらしとなる。しかし、五重塔は微動だにしなかったというあらすじである。

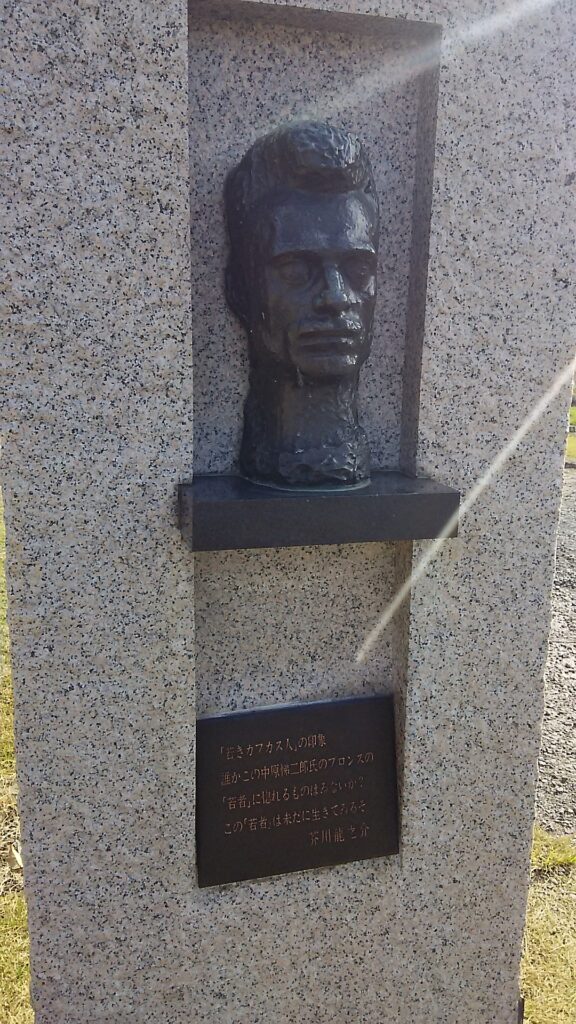

この『五重塔』は、芝居では前進座が得意とする演目で、亡くなられた中村梅之助さんの<のっそり>で観ている。芸の深い役者さんが一人また去られてしまった。舞台上でもこのあらしの迫力と五重塔と人の拮抗が上手く現されていた。

文さんは、作品は作品として置いておき、そのあらしで被害にあった市中の人々に目がいっているのである。そこには、やはり<川>がうねり狂っているのである。そして<水>。二百十日に生まれた文さんは、露伴さんに対する問いかけを自分にむける。そして、めぐりめぐっておとずれた<崩れ>との出会いに立ち向かっていく。それが二百十日うまれの文さんの筋の通しかたとなるのである。

隅田川に対して、露伴さんは文さんの思いも寄らないことを口にする。

「川は生きものだ、ということは、私は実感で知ったとおもう。だが、川が生きものであるからには、病むことも腐ることもある筈だ、とはどうしても考えられなかった。父は、やがて墨田川はくさる、といっていたのだがー。」

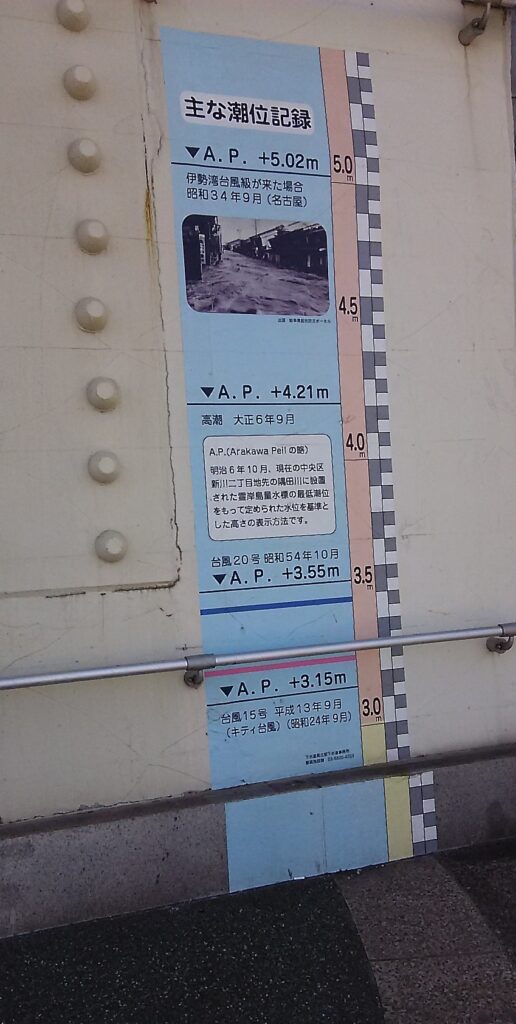

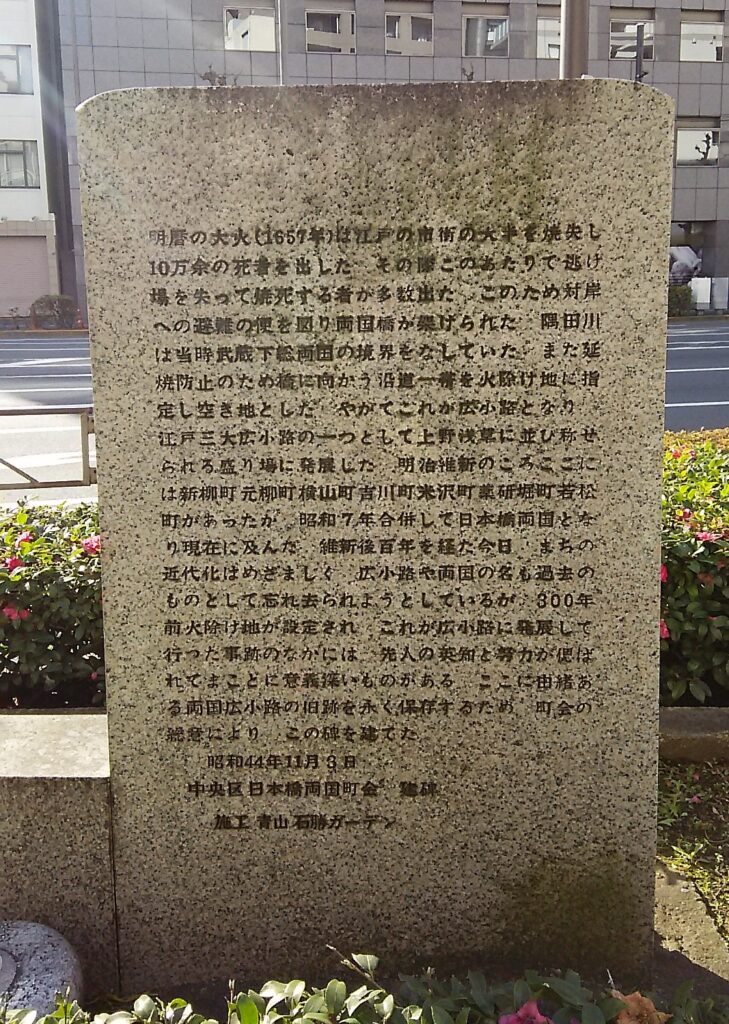

隅田川は、荒川放水路もでき暴れが少なくなった。ところが、露伴さんのいっていた通りになる。周囲に工場ができ、人が増え隅田川はくさってしまう。

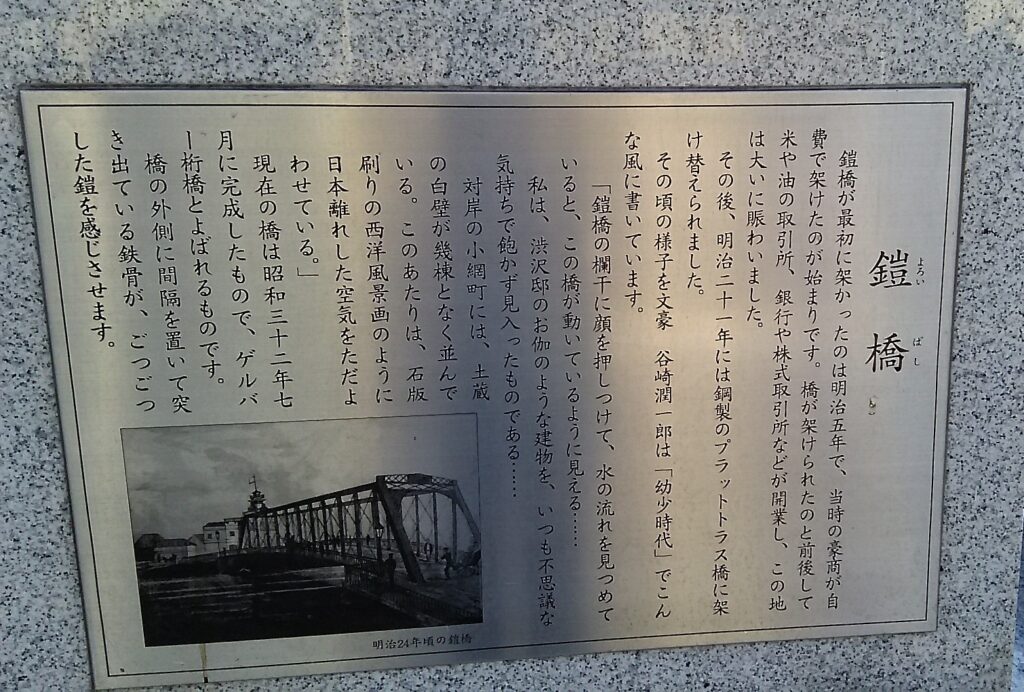

しかし、1964年(昭和39年)に東京オリンピックが決まるや、よそ様に見苦しいところはおみせできないとばかりに、下水道等の完備がすすみ、顔をしかめなくても散策できる川となったのである。

今年の桜は隅田川にしようか。

さて、ここからは鎌倉にむかう。

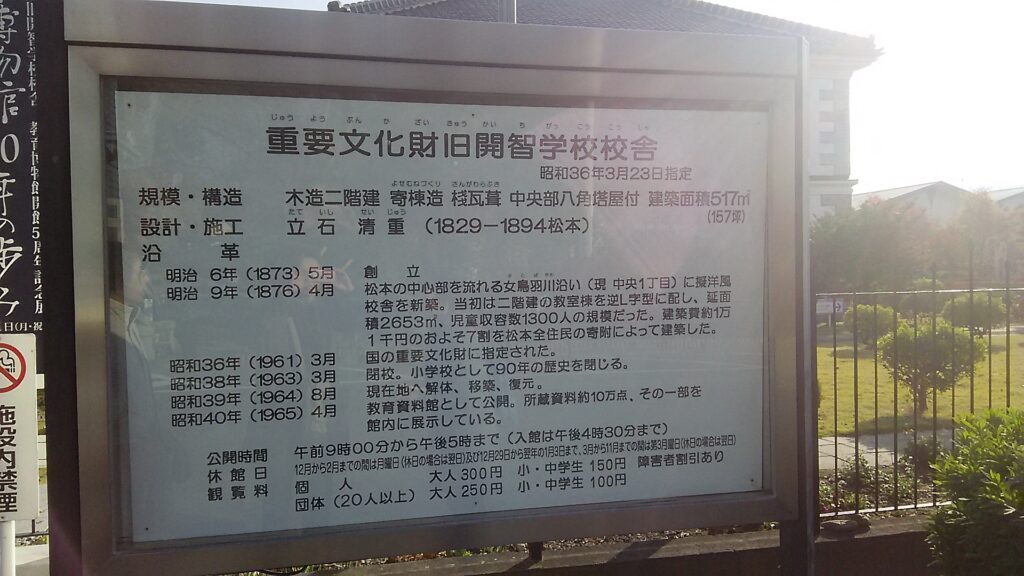

鎌倉国宝館。大正の関東大震災で社寺が被害をうけたのを契機に、文化財を守り見学してもらえるようにと設立されたとある。

目的は『肉筆浮世絵の美 ~氏家浮世絵コレクション~』。