<浄瑠璃寺>について土門拳さんは書かれている。

こんな山の中に美しい大伽藍をつくったのは、どういう考えだったのであろうか。 そして京から奈良から、野越え山越え浄土信者たちは詣でたのであろうか。その道のりの遠さは、彼岸への遠さと似ていたのであろうか。 浄瑠璃境内に雨におもたくぬれるさくらは、ものうく、あまく、人の世のさびしさ、あわれさをいまさらのように考えさせている。

土門さんはタクシーを利用されている。山のなかゆえ歩いては行けない。タクシー料金は相当高いが、それも苦にならないほど通われる。

境内のさくらを雨が音もなくぬらしている春が一番、浄瑠璃寺の浄瑠璃寺らしい季節かもしれない。

初めて行った私は、土門さんの一番良いとする季節と雨という状況の中にいたわけである。そんな好条件でありながら、これは、何回か訪れた土門さんの感性である。こちらは、小雨とは云えども、<岩船寺>から歩いている。<浄瑠璃寺>の彼岸では晴れてお目にかかりたかった。ただ池に落ちる雨の波紋は趣きを加えてくれた。 <浄瑠璃寺>前からバスで奈良に入る。加茂から奈良へ入りたかった旅も成就出来た。これからが欲の深いところで、<道明寺>を目指す。土門さんの感性に逆らい、バタバタしていては、とても、土門さんのような奥深い文章は書けそうにない。酒田での『土門拳記念館』への旅も忘れられない楽しい旅でしたのでお許しを。

<浄瑠璃寺前>バス停からJR奈良駅まではバスで30分弱である。奈良から行くなら、「奈良公園・西の京/1DayPass」(500円)が断然お得である。範囲が浄瑠璃寺までなので、岩船寺までは別料金であるが、岩船寺から浄瑠璃寺まで歩けば片道分で済む。バスの本数が少ないので頭を使うが、お天気なら、浄瑠璃寺から2キロほどのところに<浄瑠璃寺口>バス停があり、そこはバスの本数も多いのでそこまで歩くと、時間を自由に使える。

JR奈良駅で案内のため立たれていた駅員さんに<道明寺>までの行き方を尋ねる。解かったつもりが券売機の前ではてな。二回乗り換えるが、どこまで買えば良いのか、また駅員さんのもとへ。奈良で二回も乗り換えるとなると、時間的ロスが心配になり、またまた、あたふたする。 JR奈良から快速で王寺へ、そこから普通で柏原に行き、道明寺線で道明寺へいくのである。乗ったことのない道明寺線に乘れる。一時間弱で到着するようで、楽勝である。落ち着いて車窓を楽しむ。河内堅上駅の桜が満開であった。河内ということは、大阪なのである。

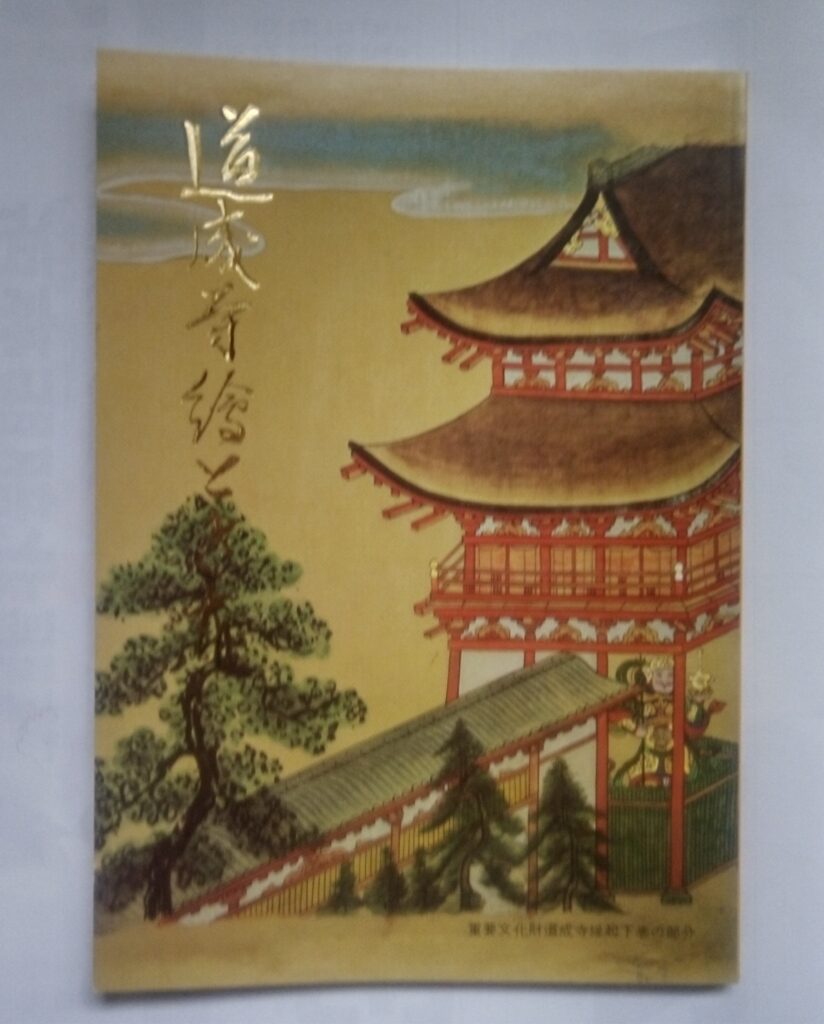

先ずは駅前の商店街を抜け<道明寺天満宮>を目指す。最初は土師寺があり、そこへ道真公が伯母の覚寿尼さんをたびたび訪ねられ、道真公の亡きあと祟りをおそれ、天満宮が出来、土師寺も道明寺と改名し、天満宮も道明寺天満宮となったようである。立派な天満宮である。桜が多く、梅は無いのかと歩いて行くと、きちんと整備された梅園があった。さらに予想外に、白太夫社があり、「菅公大宰府への途次の道道案内をした従者白太夫を祀る」とあった。歌舞伎の世界と交差する。

この地で、大坂夏の陣で道明寺合戦というのがあったらしく、<大阪夏の陣400年道明寺合戦まつり>の宣伝看板があり、かなり力を入れているようである。

ところで<道明寺>は何処であろうかと近くのかたに尋ねたら、「尼寺さんですね」と関西弁でいわれ、「尼寺さん、良い響きだなあ。」と思う。歌舞伎の道明寺の場面から、こちらは、<道明寺>=道真公と思っているが、地元のかたにとっては、尼寺としての<道明寺>なのである。芝居とは離れた昔からある地元の尼寺さんなのである。地元ならではの響きである。

<道明寺>は尼寺さんらしく静かであった。本尊が、十一面観音菩薩であるが、18日と25日にしか拝観できないのだそうで、お寺のかたが気の毒がってくださる。今回の旅で、<道明寺>まで足を延ばせたのであるから、またご縁のあるときとする。