- 浅草の浅草寺境内も確かめることが多い。先ず、「ひょうたん池に噴水があったが、もう一つ浅草寺の本堂の後ろにも噴水があってその真ん中に立っていたのが、高村光雲作の龍神像で、今はお参り前に清める手水舎に立っているのだそうで、よく見ていないので今度いったときは見つめることにする。」からである。 『浅草文芸、戻る場所』(日本近代文学館) ありました。想像していたよりも小ぶりでしたが、お参りするまえにこの龍神像に逢えるというのもいいものである。高村光太郎さんより光雲さんのほうが身近になりそうだ。

- 嵐山光三郎さんの『東京旅行記』の中に当然浅草がある。この旅は1990年頃で他二名の三人で回っている。「一人だと本当に蒸発しかねないから、三人でお互いに見張っていた。」とあり、飲んだり食べたり、好きかってな感想がハチャメチャで、吹き出してしまう。日の出桟橋から船で浅草に向かうのであるがそのハスキーなガイド嬢の声に対する反応。「ガイド嬢の低音鼻声は、掛布団かぶって布団のなかで女から秘密をを打ちあけられたような気分で、くすぐったくなる。」こちらはその反応にいぶかしくなる。

- 吾妻橋に到着し、すぐ浅草寺方向には向かわない。反対側のアサヒビールで黒ビールである。どうにかこうにかやっと浅草寺に御到着である。「本殿の天井を見上げると堂本印象作の飛天が描かれている。この飛天に会いたかった。」一人は好きなタイプだといって目をうるませ、一人は気に入らないようである。著者は、観察しつつ好き勝手なことをいっているが落ちが「どちらかというと好きなタイプです。」とくる。というわけでこちらも飛天様をながめる。三人の印象がのり移っていて可笑しさがこみあげる。現代風の美女であらせられる。遠い平安時代の飛天様ではない。そこがまた気取らない浅草の飛天様ともいえる。

- 本堂の後ろの噴水の場所には、平成中村座があって2018年11月の浅草の風景である。浅草は懐かしがりつつも今を楽しむ場所である。

- 沢山の碑があり解説板もある。今回結構真面目に読んだりながめたりした。『天水桶(てんすいおけ)』 太平洋戦争が激しくなりご本尊の観音さまを天水桶に納め地中深く埋めて戦火から守った天水桶である。『胎内くぐりの灯籠』 江戸時代からこの灯籠の下をくぐると子供の虫封じや疱瘡のおまじないになるという。灯籠自体は新しい。

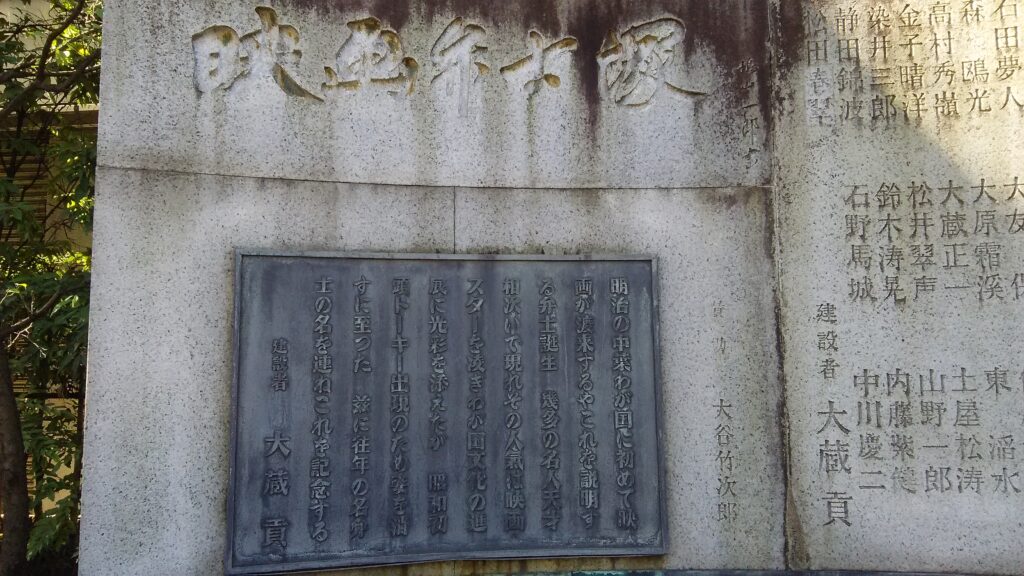

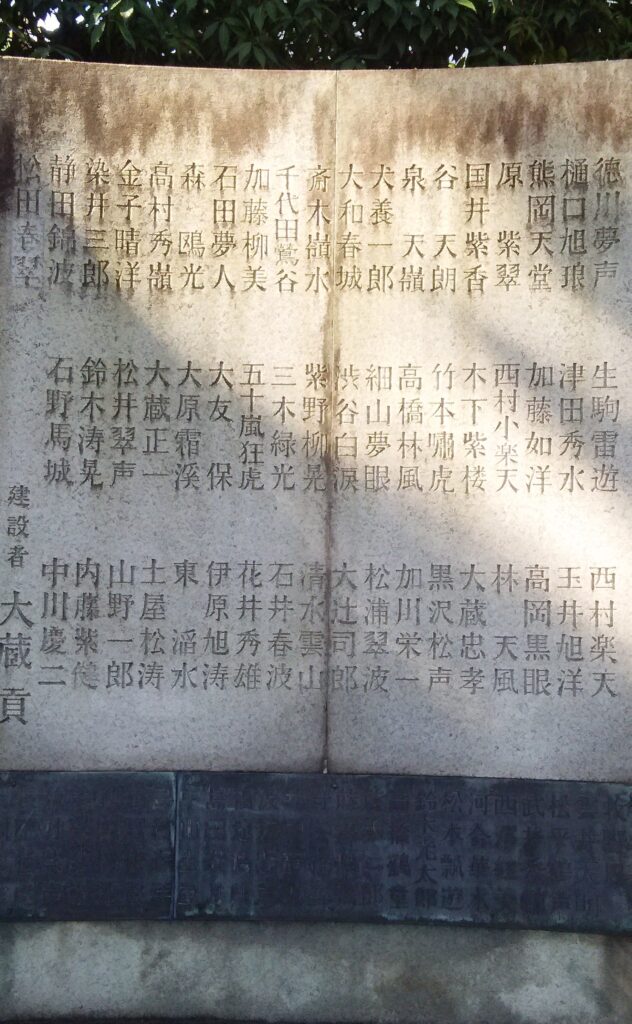

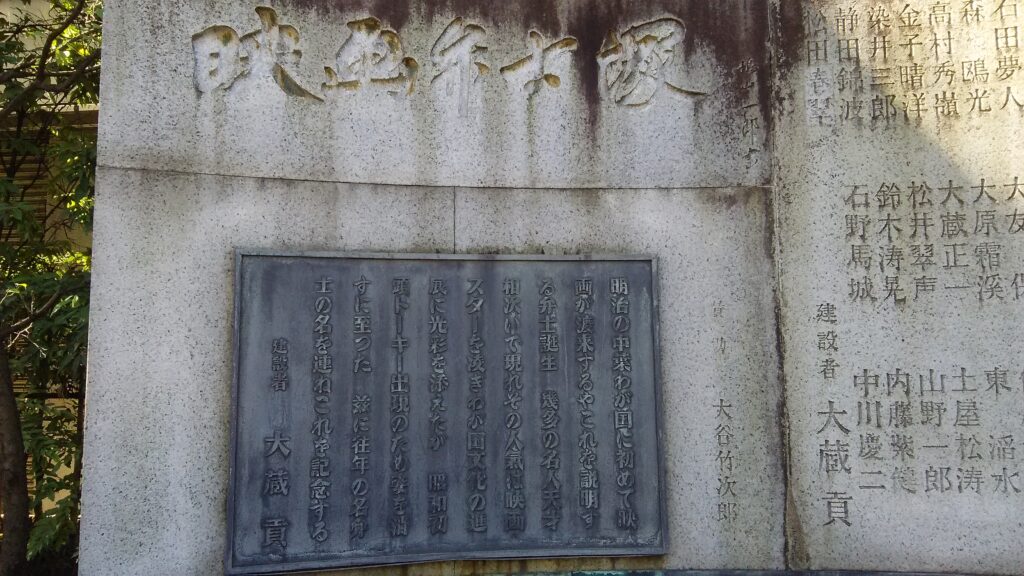

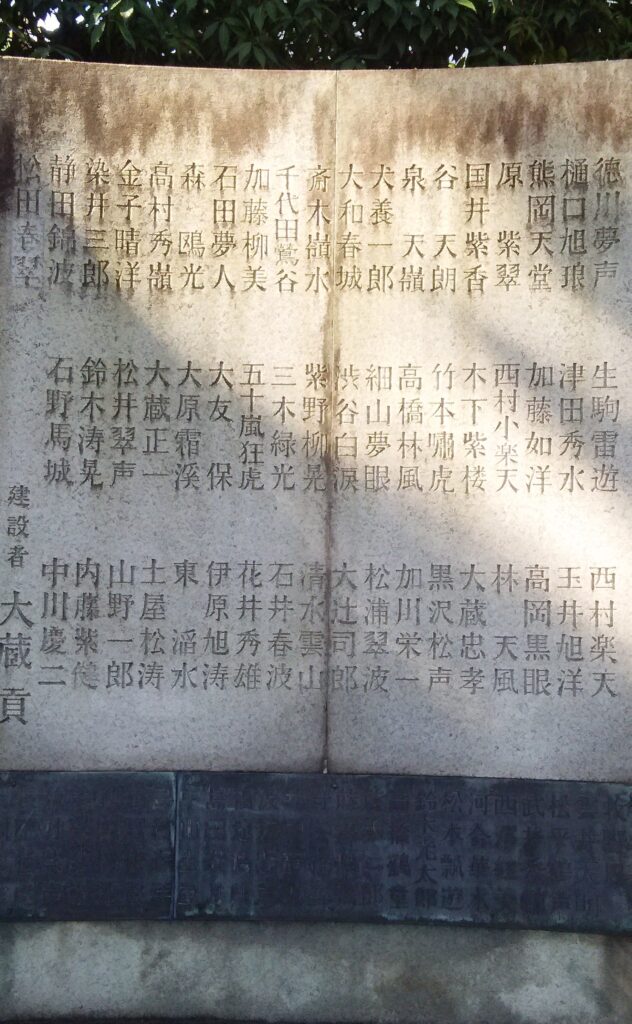

- 『活動弁士の碑』活弁の創始者・駒田好洋さんの名前がなかった。生駒雷遊さんは、サトウハチロウーさんが浅草でオペラファンの「ペラゴロ」のころ弁士として大変人気のあったかたである。ハチローさんは帝国座の弁士部屋に古川緑波さんに連れて行ってもらう。詩人仲間でもありえない弁士同士の会話の言語表現に感心する。「海坊主の親類」(ハチローさんはあだ名をつけるのが得意であった)と近づきになった。海坊主の親類は大辻司郎さんのことである。司郎さんは、ハチローさんのお金のないのを知って生駒雷遊さんのところに連れて行く。この男は朝からノーチャブらしくカラケツ詩人なのでハイ両ばかりやって下さいませんかと頼む。雷遊さんは、一円札を司郎さんに渡す。細かくしてあげると外で両替をしてハチローさんの手に50銭玉を一つ乗せ、相互扶助の精神で生きようとのたまった。ハチローさん、感激から感嘆の溜め息にかわった。(『ぼくは浅草の不良少年』玉川しんめい著)

- 獅子文六さんなどは、染井三郎さんを最高としている。低い声で抑揚なしで説明するが人の心を捉えたとしている。喜劇では杉浦がクスグリをやらずセンスがよかったが途中できえたようだとあり碑にも名前がない。花井秀雄さんに関しては、八字ヒゲの顔や説明文句まで思い出している。獅子文六さんはオペラよりも活動写真派で外国映画のイプセンの『ノラ』や『幽霊』に感動している。(『ちんちん電車』)

- 『喜劇人の碑』横に名前があり、喜劇人ではない人の名も。それらは世話人の方の名で喜劇人の名は碑の裏にありました。さすが裏技。榎本健一(エノケン)さんの名前もあり、サトウ・ハチローさんとの関係は菊田一夫さんともつながる。エノケンさんは、カジノ・フォーリーから観音劇場で「新カジノ・フォーリー」を旗揚げ、さらに玉木座にうつって「プぺ・ダンサント(踊る人形)」を結成。ハチローさんは、このプぺ・ダンサントの文芸部長になる。しかし流行歌の作詞家としての仕事も加わり忙しく脚本を書く時間がない。あらすじとギャグを提供し5歳年下の菊田一夫(22歳)さんが脚本にしてサトウハチロー作で発表。さらにエノケンさんは浅草松竹座でエノケン劇団を旗揚げする。

- サトウハチローさんと菊田一夫さんは、古川ロッパさん、徳川夢声さん、大辻司郎さんが常盤座で旗揚げした「笑いの王国」に加わる。古川緑波さんはハチローさんとは早稲田中学での同級生で優等生であった。生駒雷遊さんのところに連れて行ってくれた時にはすでに映画の紹介や批評の仕事をしていたのである。今度は喜劇俳優となり、さらに「声帯模写」というジャンルを作り出す。菊田一夫さんもこうした経験からのちに人気作家として活躍し、ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』『君の名は』につながっていく。これらは『ジュニア・ノンフィクション サトウハチロー物語』(楠木しげお著)から参考にさせてもらった。簡潔でサトウハチローさんを通じてエノケンさんの流れも童謡の流れもよくわかった。

- 中学生の頃、サトウハチローさんは、父の佐藤紅緑さんから何回も勘当されるが、親の七光りも当然ある。田端では室生犀星さんにお金を借りる。役者は大入りが出ると財布の紐もゆるむので新派の大矢市次郎さんなどにもおこづかいをねだっている。新国劇の澤田正二郎さんも劇団でハチローさんを預かったりしているが長くは続かなかった。

- オペラの演し物のプログラムの第一が新劇、第二が少女歌劇、第三がオペレッタ、第四がグランドオペラとなっている。ペラゴロ組は金龍館党と日本館党に分れひょうたん池の藤棚でたむろしてお互い対向して歌い出す。それを黙っていられないのが中之島の芝生を陣取る活動写真組。ヤジったり喧嘩となったりする。ところが夜の八時になると半額となりその知らせのベルがなると取っ組み合いをしていてもそれぞれの劇場めざしかけだすのだそうである。皆、若さはあってもお金がなかったのである。ハチローさんなどは次第にすべての劇場が顔パスとなる。

- 『石井漠記念碑』谷崎潤一郎さんの筆により「山を登る」とある。獅子文六さんは、石井漠さんが「牧神の午後」を踊ったのを日本館あたりで見ている。ヨーロッパで「牧神の午後」が発表されてそう間のない頃だと思うとし浅草がいかに先端をいっていたかがわかる。獅子文六さんはカジノフォーリーの頃は外国に行っていて日本にはいない。サトウハチローさんは獅子文六さんより10歳年下で、石井漠さんの日本館の楽屋にもたむろしていた時期がある。サトウハチローさんの交友関係は広く様々な分野の卵たちでもあった。

- 嵐山光三郎さんの浅草散策のころの六区の常盤座の演し物は、ミュージカル『浅草バーボン・ストリート』で、出演は小坂一也、佐々木功、演出・滝大作、監修・柳澤慎一とある。次回は麿赤児の大駱駝艦の公演で、音楽・坂本龍一、美術・横尾忠則。光三郎さんらは、麿さんが近くのソバ屋にいたから、「やあ」と五秒あいさつして手焼きせんべい屋をのぞき新仲見世通りから浅草寺へと向かうのである。では奥山の碑巡りもこの辺にしておくこととしよう。

追記: 黒澤明監督はお兄さんから勧められた映画をたくさん見ていた。お兄さんは映画弁士となり、トーキーの時代となり弁士の生活がおびやかされ組合の委員長もされるが自ら命を閉じてしまわれた。後に映画『綴方教室』で徳川夢声さんが「君は、兄さんとそっくりだな。でも、兄さんはネガで君はポジだね。」といわれたそうである。(「蝦蟇の油」)

![]()