- 四世鶴屋南北のお墓が、本所押上春慶寺にあるというので、訪ねる。地下鉄押上駅出口A2から出ると通りの向かいにあるはずであるがお寺さんらしい建物は無い。ビルの上に≪春慶寺≫とある。江戸のイメージが壊れた。帰るときには春慶寺のたどった経過をお聴きし納得させてもらった。せっかくなので先に北十間川から大きなスカイツリーを見上げ少し散策してお寺に向かう。

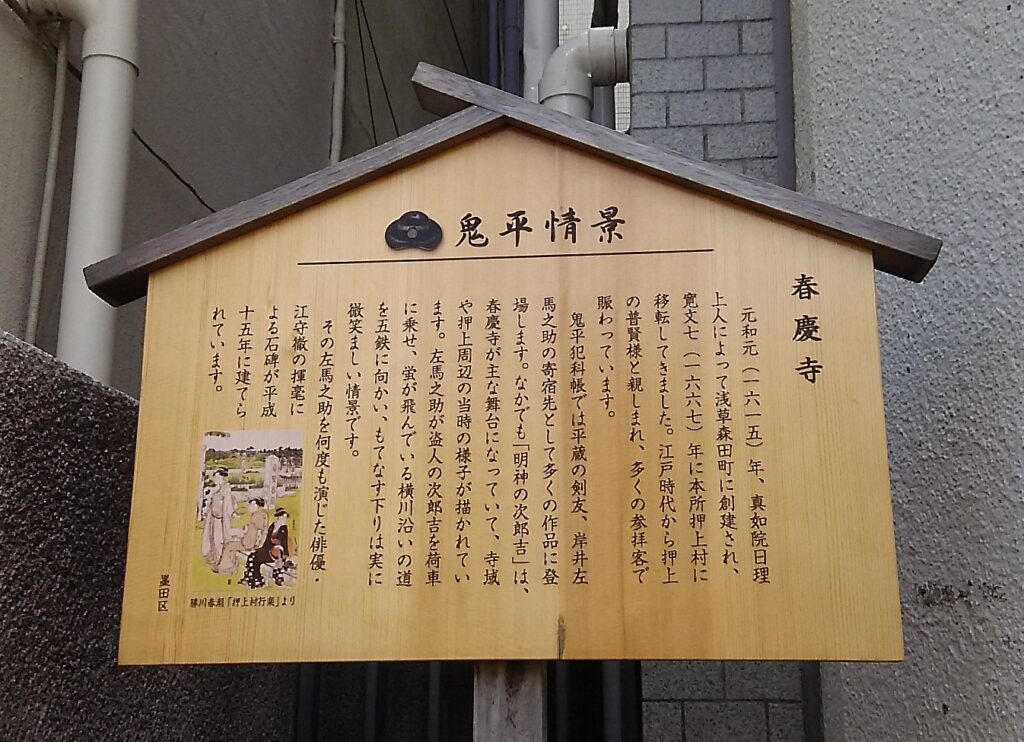

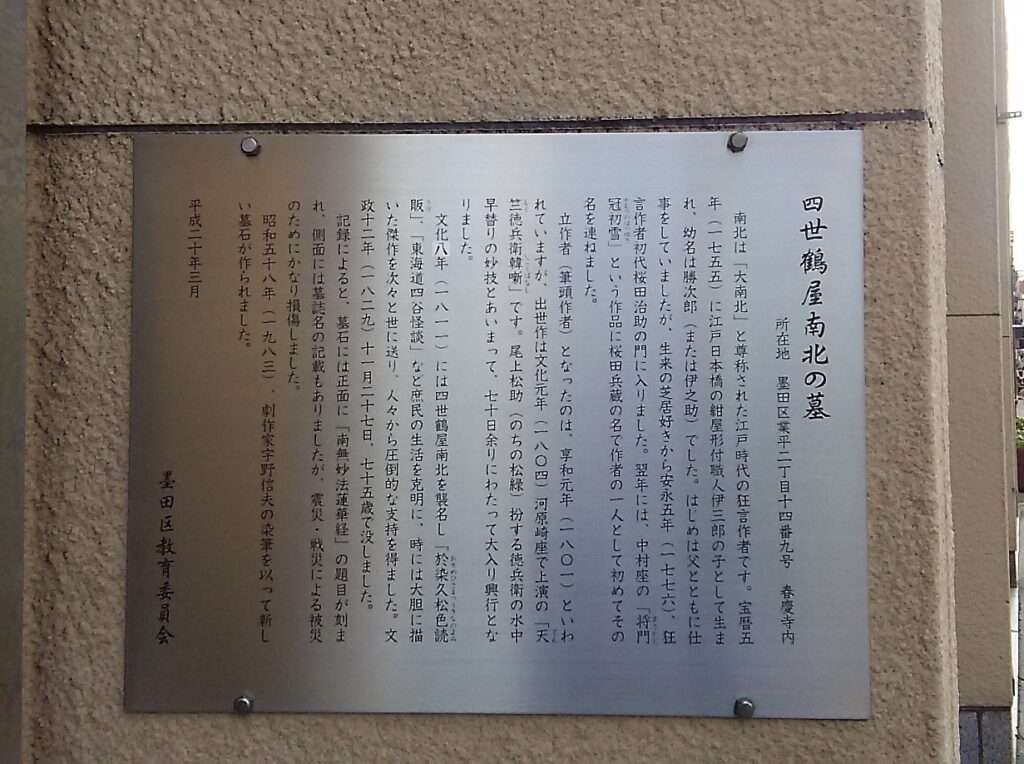

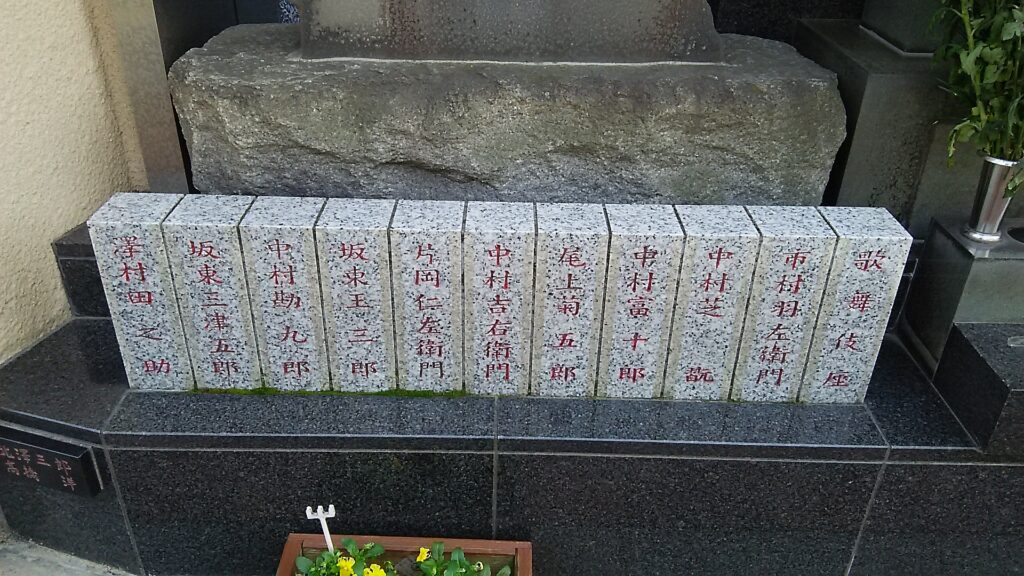

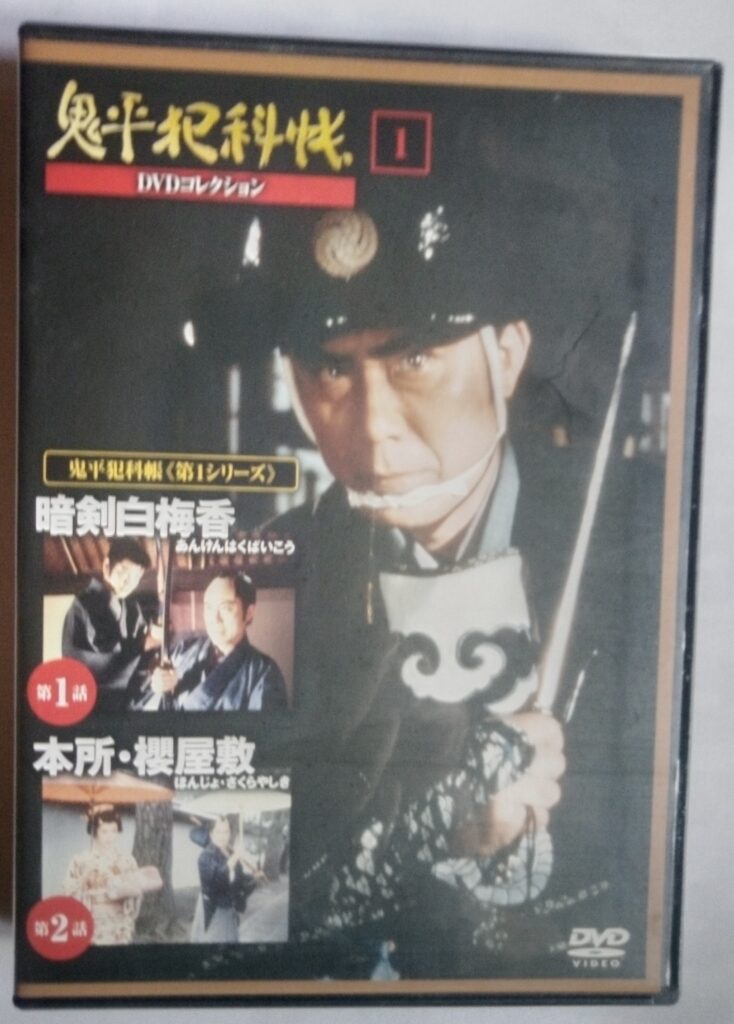

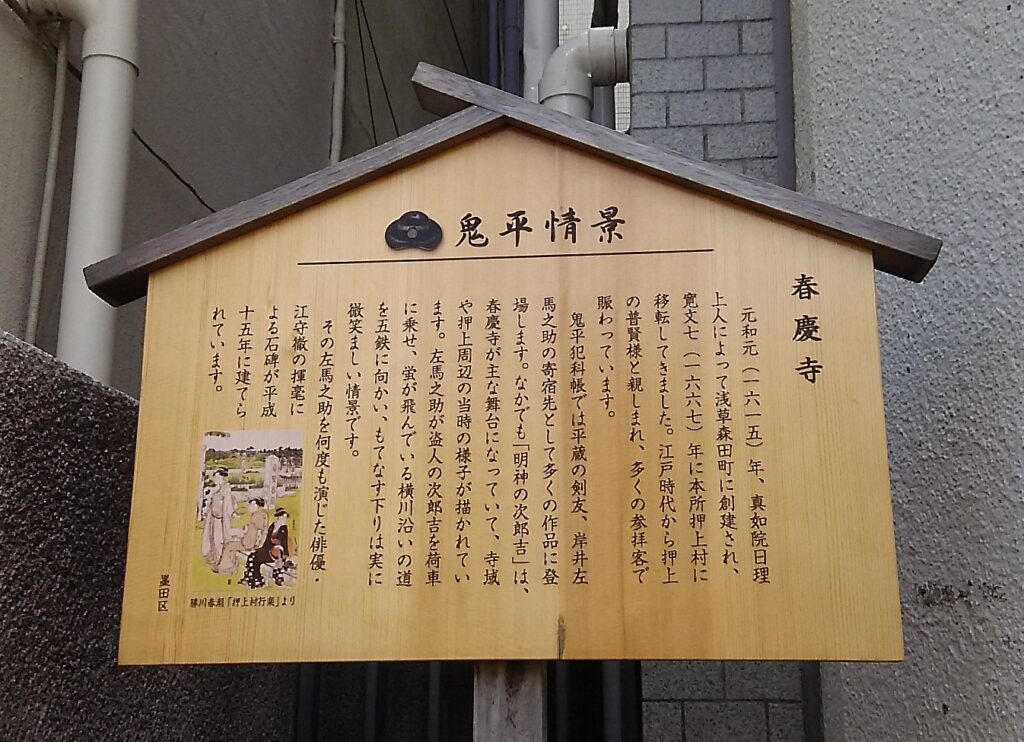

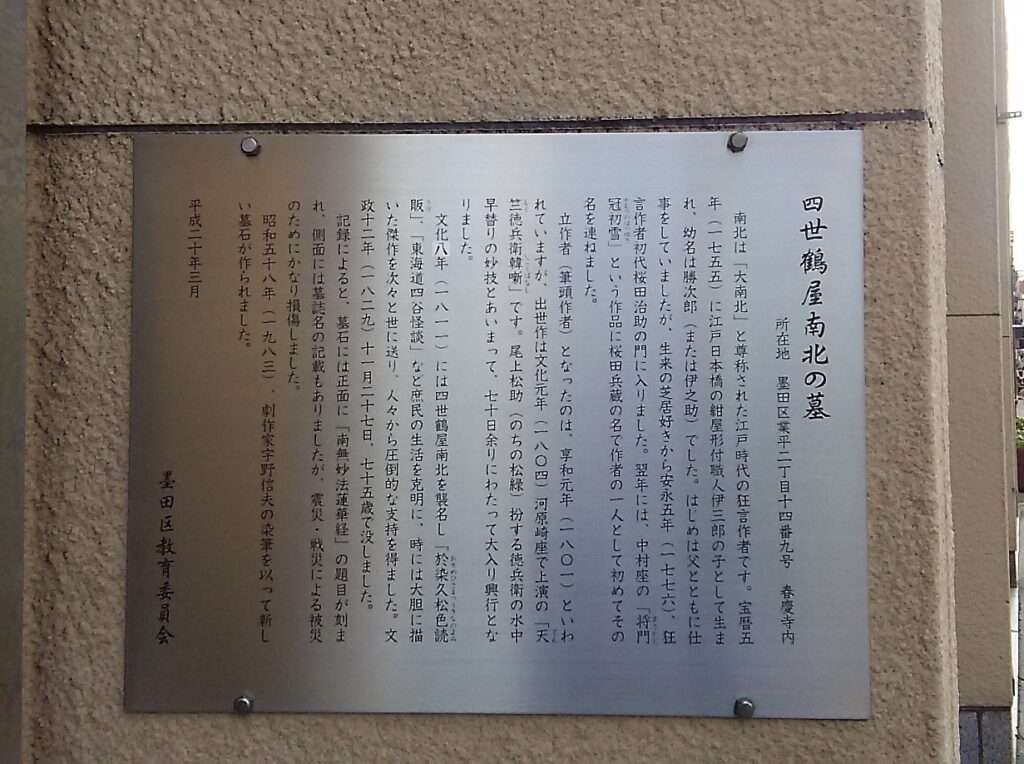

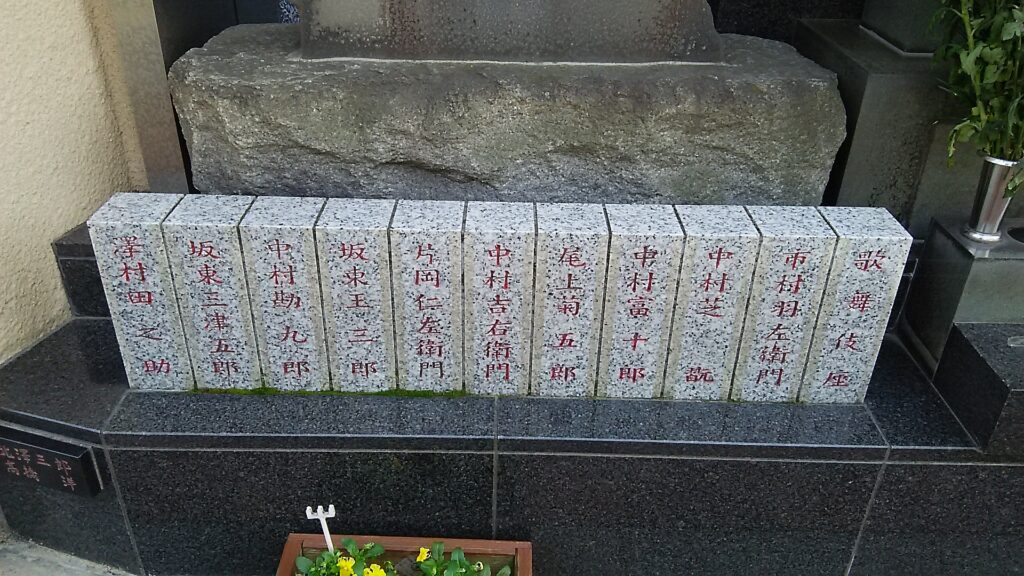

- 春慶寺の前に立つがちょっと入りずらい。左横に『鬼平犯科帳』の「岸井左馬之助寄宿之寺」の石碑があり、鬼平の剣友である左馬之助を演じられた江守徹さんの名前も記されている。その横に、春慶寺の石碑がありさらに大きめの空間に鶴屋南北の提灯と鶴屋南北の石碑があり、その上のガラスケースの中にも石碑がある。下には、歌舞伎役者さんの名前がずらり。説明には、四世鶴屋南北の墓石は震災と戦災によって損傷し、劇作家・宇野信夫の染筆をもって新しい墓石が作られたとある。ガラスケースの中が、本当の墓石で、下は新しい墓石ということで、染筆(せんぴつ)とは、書画を書くこととあるので、新しいお墓の「鶴屋南北」は宇野信夫さん筆ということになる。

「岸井左馬之助寄宿之寺」の石碑

『鬼平犯科帳』第2話 <本所・櫻屋敷> 平蔵と剣友・左馬之助との20年前の思い出

- 思い切って中に入るが応答なし。まもなくご住職の奥さまが出先から帰られ、日蓮上人像を拝観させてもらい、鶴屋南北のお墓の話しになりいろいろ説明して下さった。さらに、そのお墓とお葬式についてのコピーがあるからとのご親切にそれを頂いてしまった。これは大変嬉しい鶴屋南北に関する参考資料となった。「死もまた茶番」(郡司正勝著『鶴屋南北』)と「鶴屋南北の墓」「南北の墓補遺」「鶴屋南北の墓 その後」(宇野信夫著『こころに残る言葉』)である。

- 「死もまた茶番」によると、鶴屋南北が自分の死後の葬式の台本を書いていたのである。外題は『寂光門松後万歳(しでのかどまつごまんざい)』で、お弔いに万歳である。自分のお葬式をも自分流に演出してしまわれたとは、最後まで四世鶴屋南北である。奥さまは、『乗合船恵方万歳』と比較すると重なり合って替えたと想われる部分があると教えてくださる。勘三郎(十八代目)さんが春慶寺へ来た際、コピーをみせたところ舞台でやりたいと言われたそうである。郡司正勝著『鶴屋南北』は、鶴屋南北さんのことも分かりそうなのでさっそく読んだが薄ぼんやりと影が見えてきているがまだまだ霧のなかである。

- 「鶴屋南北の墓」「南北の墓補遺」「鶴屋南北の墓 その後」では、宇野信夫さんが、春慶寺とお墓を見つけ、欠けて倒れていた墓石を石屋に頼み起こしてもらう。これでは誰のお墓かわからないのではという石屋の意見から、「なつかしや本所押上春慶寺鶴屋南北おくつきところ」と、別の石に彫ってもらいそばに立てたとあり、今もある。その時の住職さんは遊び人だったようで、宇野さんは次のように記している。「つきあってみると、なかなか味のあるいい人だ。南北が現代に生きていたら、必ずモデルにしたことであろう。」その後、若い僧が訪ねてこられ、地所が狭くなり南北のお墓を移動しなければならないことを報告されている。肩入れして下さる方がいて小さいながらもお寺の再建の目途が立ったようである。奥さまの話しだと檀家が三家だけの時があったとのこと。その後檀家も増え、元生命保険会社の建物を購入された。保険会社の売却条件が、建物を壊さずにこのまま使うならということだったそうである。なるほどと納得する。

- 宇野さんは若い僧に会ってめぐらした思いは「江戸の昔、退廃と爛熟の作者鶴屋南北の骨を埋めた寺の住職に、将来おそらくはなられるひと、それは清純と透明の作家宮沢賢治に影響されて出家を志したひとである。私はいいようのない思いにとりつかれた。」とある。この若い僧が現住職さんである。住職さんは、次に訪れた柳島の妙見さまの法性寺からこられたかたであった。帰ってから頂いたコピーを読み知ったのである。

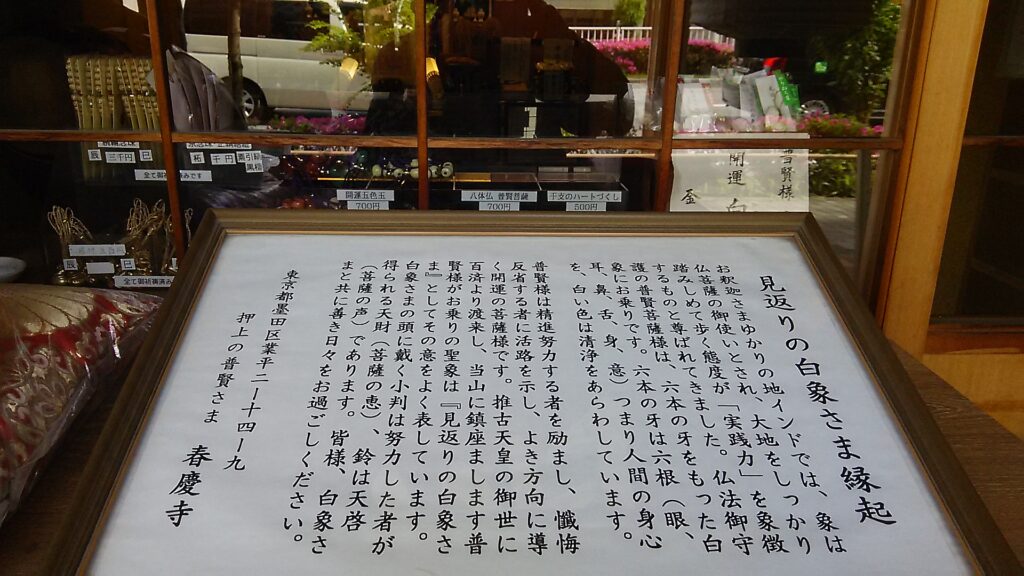

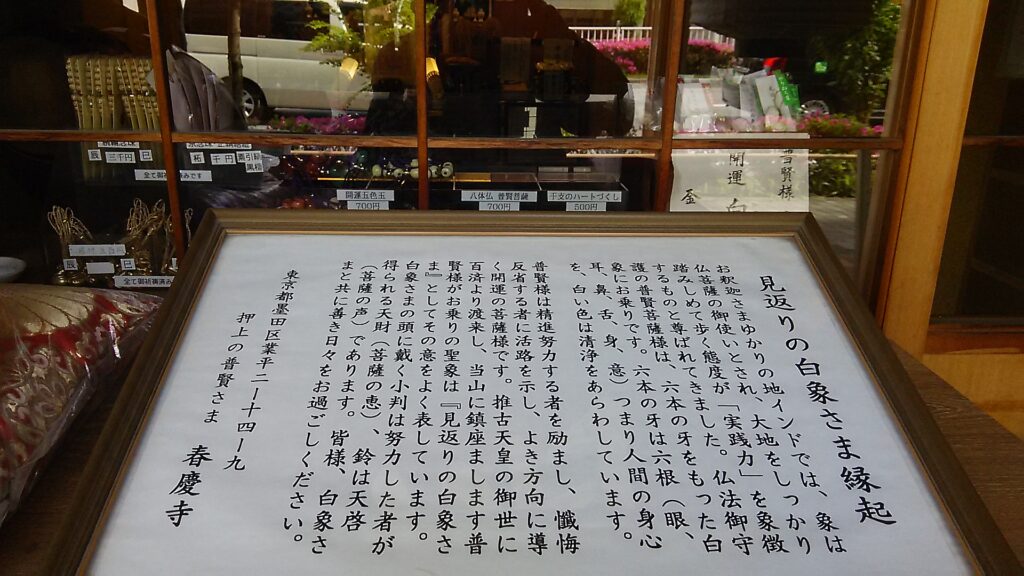

- 春慶寺は「押上げの普賢さま」として信仰されてもいて、鶴屋南北のお墓の並び普賢堂がああり普賢菩薩さまを身近にお参りできるようになっている。前には「見返りの白象さま」が。このお寺の普賢さまが乗られている聖象は、見返りの姿で説明には、普賢菩薩様は六本の牙をもった白象に乗り、六本の牙は六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)の人の身心で、白い色は清浄を表すと。「六根清浄」と唱えるのはこのことですか。見返りということは反省でしょうか。さらに、開運普賢大菩薩さまのようです。

宇野信夫歌碑 「 なつかしや本所押上春慶寺鶴屋南北おくつきところ」

- 宇野信夫さんは、学生時代に読んだ永井荷風さんの深川を歩いた文章の中に(『冬の蠅』)心行寺に鶴屋南北の墓に詣でたとあるが、その後、安政三年に出版された達磨屋無仏老人の著した『戯作者小伝』から本所押上春慶寺に四世鶴屋南北のお墓があることを知る。心行寺は、四世の孫である五世鶴屋南北のお墓である。四世南北が亡くなったのが、深川黒船町黒船稲荷神社内である。役者さんと閻魔堂橋、三角屋敷跡なども散策された荷風さんが位置的に心行寺に参られたのもうなずける。春慶寺にてお墓が起き上がるまでのいきさつが、これまた大南北さんらしい筋書のように思えた。

![]()

![]()