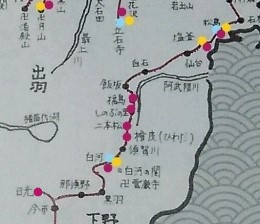

『雨月物語』(円城塔・訳)。最初の物語「白峰」は主人公が逢坂の関を越えて東国の歌の名所を巡る旅に出たらしいのです。そして旅路の表現になります。

「尾張に入れば浜千鳥の足跡続く鳴海の浜を、先に進めば富士の山をと心惹(ひ)かれるものばかり、駿河の国の浮島が原、清見が関に杖をとどめる間にも、風にたなびき行方も知れぬ富士の煙を我が身に重ね、ようやく相模の国は大磯小磯の浦々をすぎた。」として、武蔵野、陸奥鹽竈(むつしおがま)、出羽の象潟と続くのです。この主人公は誰でしょう。西行です。なるほどです。引っ張り方がなかなかです。

先に読んだ時よりも物語の場所に実際に行った場所が増え身近な気分にさせてくれました。

映画『雨月物語』も見直さなければです。

『通信総籬』(いとうせいこう・訳)。えん次郎がヤブ医者のしあんと喜之助を誘って吉原へ出かけその中の様子を描いているのです。その前に喜之助宅での様子も書かれています。喜之助の女房は「宣徳の火鉢の上に掛かっている広島薬罐(やかん)から」茶をついで出し、喜之助は半戸棚から豆の混ざった金平糖をだします。<宣徳の火鉢>とか<広島薬罐>などはどんなのかなと思いますがいとうせいこうさんはさらぬ注釈をつけていて、その注釈を読むだけでも興味ひかれます。<金平糖>など食べ物も豊富にでてきます。

さらに登場人物の着物や小物なども微細に表現されています。喜之助の女房は、更紗の風呂敷を前掛けがわりに帯にはさんでいます。オシャレですね。

山東京伝は浮世絵をならい挿絵も描いていましたので、ファッションなどにたいしても目がいくわけです。それは西鶴にもいえるのです。西鶴さん、挿絵も描いていたのです。

同時代人として、酒井抱一、葛飾北斎がいたのです。

『春色梅誉美』(島本理恵・訳)。男女の色恋沙汰が描かれていて大ベストセラーになった作品です。元々は吉原の唐琴屋でのことでした。唐琴屋の養子だったはずの丹次郎は今では隠れ住む身の上に。丹次郎の許嫁で唐琴屋の娘・お長。唐琴屋の売れっ子花魁の此糸(このいと)。丹次郎の面倒を見る芸者の米八。女性三人はよく知った仲なのです。ただお長と米八の想い人は丹次郎なのです。二人の想いに火花がちらちら。そこに唐琴屋の客・藤兵衛が絡み、腹黒い現在の唐琴屋の経営者などが位置しているのです。

単純なようで登場人物の心情と事の起こりなどが絡み合っていて最後に上手く落ち着くと言った筋立てです。一人称で書かれていて、当時こんな書き方をしていたのかと驚いたのですが、そうではなく訳された島本理恵さんのより楽しめるようにとの配慮でした。これまた現代語訳の面白い試みです。

会話が生き生きとしていて、読みながら歌舞伎を観ているような感覚にされました。

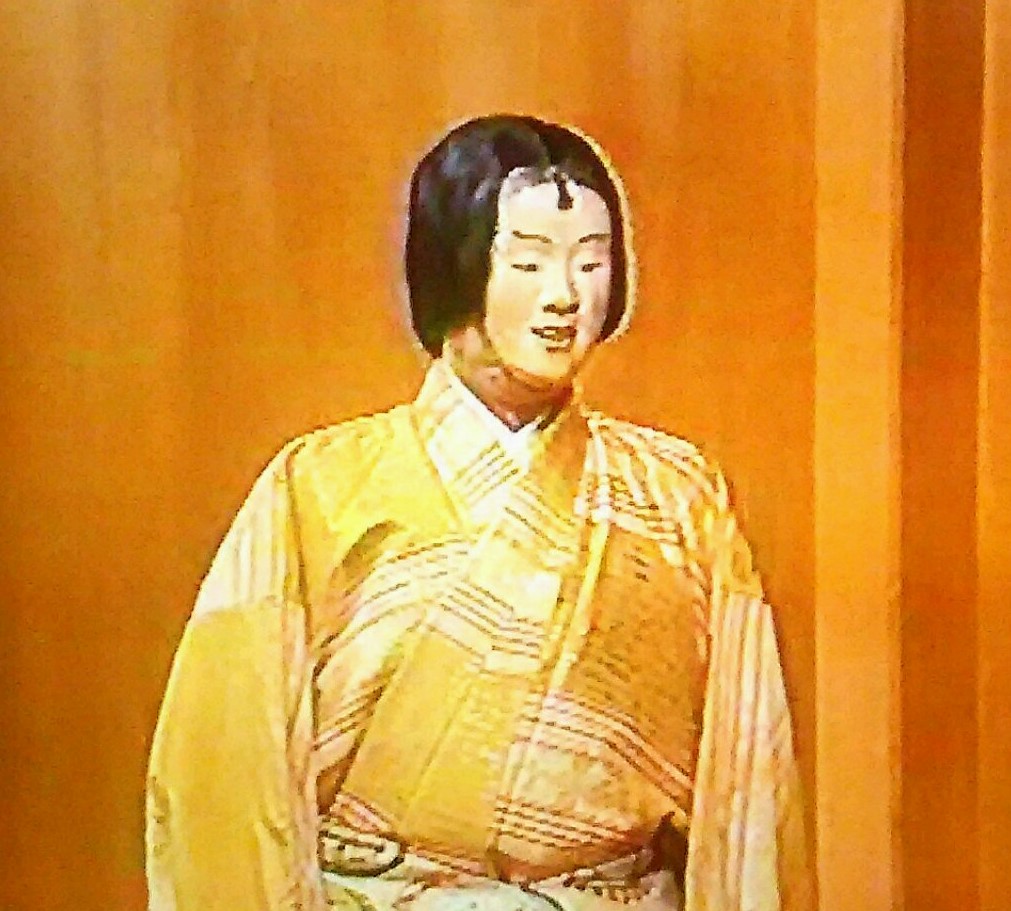

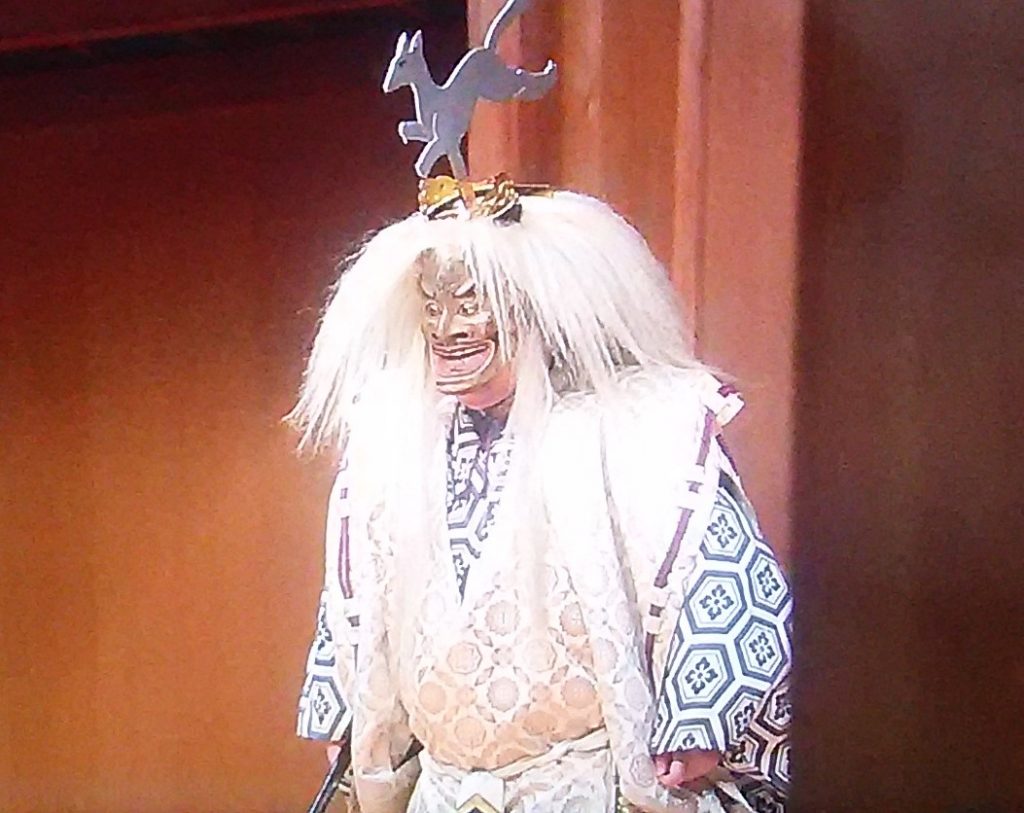

この作品がベストセラーとなり、今度は米八の恋敵となる仇吉を主人公にした『春色辰巳園(しゅんしょくたつみのその)』が発表されます。その原作をもとに歌舞伎『梅ごよみ』が出来上がるのです。2004年の『梅ごよみ』の仇吉の玉三郎さんと勘三郎さんの辰巳芸者の恋の立て引きと意地の張り合いがたまりませんでした。

たわいない話を二人の役者さんが役者の味わいで見せてくれるのです。辰巳芸者とはこうであろうと思わせてくれるのです。実際にはどうであるか判らないことを、そうよね、こうっだたのよね、と思わせてくれるのが舞台の面白さであり、芸の立て引きでもあります。スター性もいいですが、この芸の立て引きがないと物語性が薄まることもあります。

為永春水さんは、幕府の統制がますます厳しくなって出版禁止処分に引っかかったりするのです。『春色梅誉美』の挿絵は柳川重信ですが、あの『眩(くらら)』(朝井まかて著)にも登場する渓斎英泉とも組んでいるのです。絶えずうごめいている江戸文化です。

『作家と楽しむ古典』はこの全集で訳された方々の興味深い作品への想いや、試みへの工夫などを読むことができます。

気軽に読めて楽しく、三浦しをんさんの『菅原伝授手習鑑』では三つ子の三兄弟の勤め先がそれぞれ立場の違う人に仕えるのですが、松王丸の悲劇はこの勤め先によるわけです。それを世話したのは道真公で、三浦さんは、松王丸をライバルの藤原時平に仕えさせたのはライバルの様子を探るためではないかと推測されています。全然考えてもいなかったのでこれまた驚きの展開へと導いてくれました。

「寺子屋」の悲劇の場所は、日本の文字を読める人の多さに貢献し、江戸文学を楽しむ読者を増やしたことでしょうからこれまた面白い展開です。

『好色一代男』は、『伊勢物語』パロディ化でもあるそうで、そうなれば『伊勢物語』も読まなくてはです。この全集なら読むのが楽しみであり娯楽の範疇ともいえるのが嬉しいです。

追記: デルタ株、これでおさえられるのであろうか。おさえてもらわなければこまる。国内での実態の検証は?