日本からの浮世絵などの風を受け取った一人がゴッホさんなら、送った一人が北斎さんという設定が『北斎とジャポニスム』です。

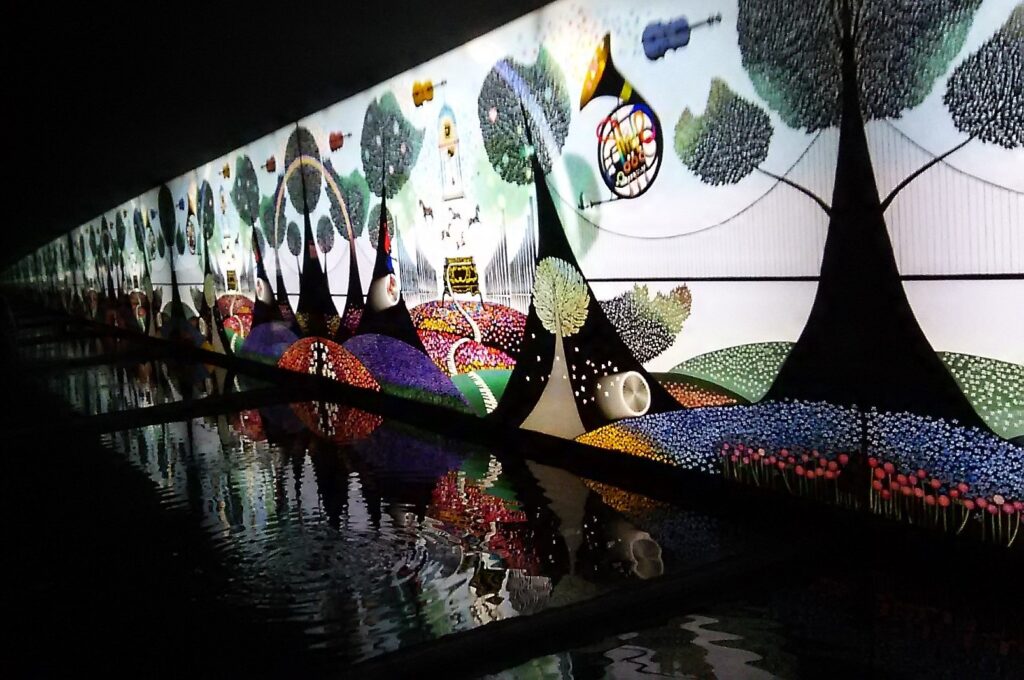

「東京都美術館」と「国立西洋美術館」でそれぞれ忍者を忍び込ませて、どうやらあちらはこういう手を使っているらしい、こちらはこういこう、なんて探り合いをやっていたとしたら面白い映画ができそうです。丁度二つの美術館の間で伊賀市のフェステバルをしていたのです。

怖かったのが「上野の森美術館」の『怖い絵展』の観覧者の長い列の怖さ。国立博物館の『運慶』も終わりに近づいていますから並んでいたかも。鑑賞終わらせているので冷たく他人ごとです。上野公園の美術館等はビルの中でないのがいいです。ただ東京国立博物館の年間パスが無くなって、新しいシステムは相当の割高になりました。保存修復とかいろいろ財源が必要なのでしょうがかなり不満です。

北斎さんの漫画にはこの不満顔に似た絵も載っていることでしょう。北斎さんは人、動物、魚類、ハ虫類などのあらゆる姿を前からも後ろからも横からも、あるいは踊っている姿、相撲をとっている姿など動画のように描いてもいます。

こういう絵を観た西洋の絵描きさんたちは、描く人物がかしこまっていなくていいのではないか。そのほうが、その人物の本質がわかり、絵を観た人がもっと自由な発想をするのではないかと思ったのではないでしょうか。

北斎さんの絵と並べて、その影響を示してくれています。お行儀悪く足を開いてソファーに座る少女。すねているのか、遊び疲れきってしまったのか子供のあどけなさがでています。踊子を描いたドガも、舞台裏の踊子はそれぞれの想いのポーズで出番を待ちます。ロートレックは酒場の様子や踊子の絵やポスターを描いていますが、線が重要な要素になっていて、その当時の人々はその描かれている対象からも、これが芸術だなんて思わなかったでしょう。

北斎さんの浮世絵だって、江戸の人は芸術だなんて思っていません。どこかのお城やお屋敷の襖絵とかは何々派の偉い絵師の絵であるとおもっていたでしょうが、浮世絵は庶民のもので、役者絵、美人画、名所絵など庶民の生活とつながっていました。

その風が西洋にも吹いていったのです。西洋に雪景色を描くなどの発想はなかったようです。北斎さんは雨だって描いていますからね。映画『ゴッホ 最後の手紙』でゴッホが雨の中で絵を描いていて周囲は止めるのですが、もしかしてゴッホさんは雨を描くにはどうしたらよいかと考えたのかしらと思って観てました。

虫とかカエルとかトンボとか花などは、エミールガレやドームなどのガラス工芸にも影響しているわけで、その他の工芸にも影響しています。ただ日本だって大陸から風が吹いてきていたわけですから、日本で熟成して違う風になって送ったともいえます。

「神奈川沖浪裏」の波の影響力は強大です。クールベさんの港や海の風景は暗くて好きではないのですが、北斎さんの波の影響とするなら上手く使っているなと思えました。女流彫刻家のカミーユ・クローデルも北斎さんの波に触発されています。

とにかくなんでも描いた北斎さんは、これも絵になるのか、これも描けるのだ、工芸に使うと面白いと刺激を与えまくったことは間違いないです。

東海道の松の間から富士山を描いた絵から、モネさんは風景画の中に木々を並べ、ゴッホさんも同じような木の並べ方で描いています。いくら江戸時代でもこんな風景ではなかったであろうと思われる切り口の北斎さんならではの風景画です。そこには北斎さんの独自性があります。鯉に乗った菩薩の絵では、こちらは歌舞伎の『鯉つかみ』の鯉を思いだしていました。

北斎さんは線であっても、積み重ねられたデッサンの量は超人的ですからそのリアリティはしっかりしています。

二つの絵画展は、えっ!そうなのという楽しさでした。楽しかったことのみ思い出すままに書きましたので悪しからず。でもこれから北斎探偵団員になって、絵をみてしまいそうです。ロートレック展(三菱一号館美術館、2018年1月8日まで)もやっているのですね。師走でもあり眼がチカチカします。

そう師走なのに右手首を痛めてしまい、これ以上悲しいことにならないよう書き込みは控えようとおもいます。足首でなくて良かったのかどうか。どちら様もお気を付けください。