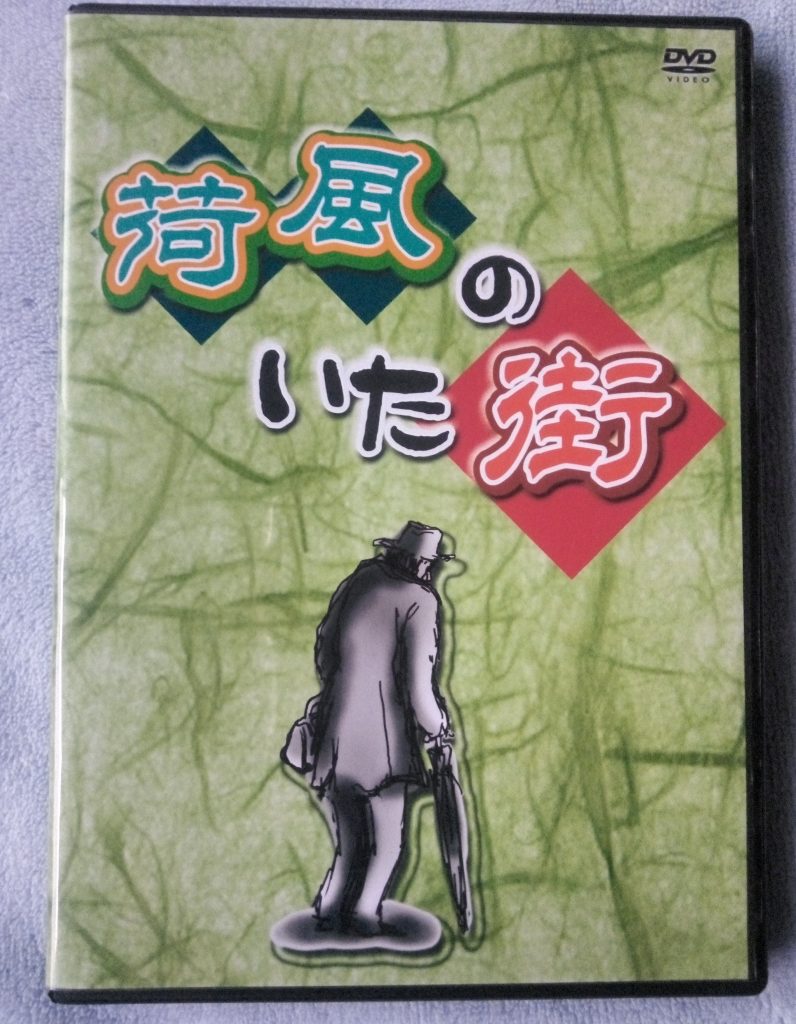

今回の図録には、平成16年の井上ひさしさんの講演の抄録も載っていた。どうやら私の聞いた講演である。9年前になるのだ。私の記憶違いが判明した。

「私の見た荷風先生」(井上ひさし)。私が書いた 【一度だけ永井荷風さんにあっていて、照明係りをしていて椅子に座っていた老人が邪魔でどけてもらいどうもあれが荷風さんだったらしいと】 は実際は次のようになる。

井上さんが一度目に荷風先生を見た時のこと。やくざを追い払う役もしていて、<ある日スーと背中に気配を感じて「またやくざかな」と思って見たら、なんとそれが荷風先生でした。体が震えました。それはすぐわかりますから。ちょうど一本歯が欠けていました。><先生に会ったというので、私はもうれしくて、その晩はそれで終わりました。>

二回目は<荷風先生に憧れていた文学青年としては手厚く、といってもイスをすすめただけですが、もてなしました。> その頃、谷さん、渥美さん、関さんの芝居は鉄砲が出る乱暴な芝居で、その音を出すため、舞台の袖の先で引き弾を引く役もしていて、荷風先生のお気に入りの踊り子さんの時もその役目があった。荷風先生の座った位置がその近くで音がうるさいので、先生のイスを移動させようとするが先生は気が付かないで熱心に舞台を見ている。しかたがないのでひもを引いたら、先生がイスから転げ落ちてしまった。<人間国宝みたいな人をイスから転げ落として申し訳なくて助け起こしました。そうしたら先生、何でもなく、にこっと笑ったときのその歯の汚かったこと(笑)。> 三回目はなかった。でもこの事があったからこそ、井上さんは荷風さんの住んだ市川に、一時住むことになるのである。

【一度だけ永井荷風さんにあっていて、照明係りをしていて椅子に座っていた老人が邪魔でどけてもらいどうもあれが荷風さんだったらしいと】 それにしても随分創作したものである。【荷風さんとは、一度だけ口をきいたことがある。引き弾の役目をしていて、荷風さんをイスから転げ落としたことがある】である。いい加減なものである。図録を買ってきてよかった。

荷風さんの事から井上さんの舞台『太鼓たたいて笛ふいて』、林芙美子さんの評伝劇の話に移りたい。それは、火野葦平さんとも関係することである。

市川市文学ミュージアムの上階は資料室になっており、そこに市川市ゆかりの文学者の資料がまとめられている。さらに、地方の文学活動のチラシや図録もあり、そこで、北九州市立文学館の資料もあった。