旅好きの仲間と四国の話から、彼女は自転車でしまなみ海道を渡ったという。青春18きっぷ利用者なのだが、自転車のしまなみ海道は季節的に青春18きっぷでは無理と判断。10月、夜行の高速バスで東京から京都に行き、鉄道の日を記念しての格安切符で(初めて聞く切符である。情報感謝。)岡山から四国に渡り今治へ。そこで泊まり次の日の朝8時、自転車で出発。尾道着午後3時だそうである。尾道大橋は渡らず、向島(東京はむこうじまだが、むかうしまと読むようだ)から尾道渡船でフェリーを利用。

<尾道渡船><フェリー><自転車>。映画「さびしんぼう」ではないか。彼女は映画は見ていないからこちらの反応が解からない。大林宣彦監督の尾道三部作「転向生」「時をかける少女」「さびしんぼう」の一作である。映画で<さびしんぼう>が出て来た時、この<さびしんぼう>を上手く違和感なくつなげていけるのであろうか。下手すると手口が解かる手品となって白けさせるかもしれないと思ったが、きっちり役目を果たした。尾道のどこか懐かしい石垣の坂道やフェリーで通学する残された風景の力でもあるが、心が<さびしんぼう>という形となってチクチクと痛みを感じさせる。

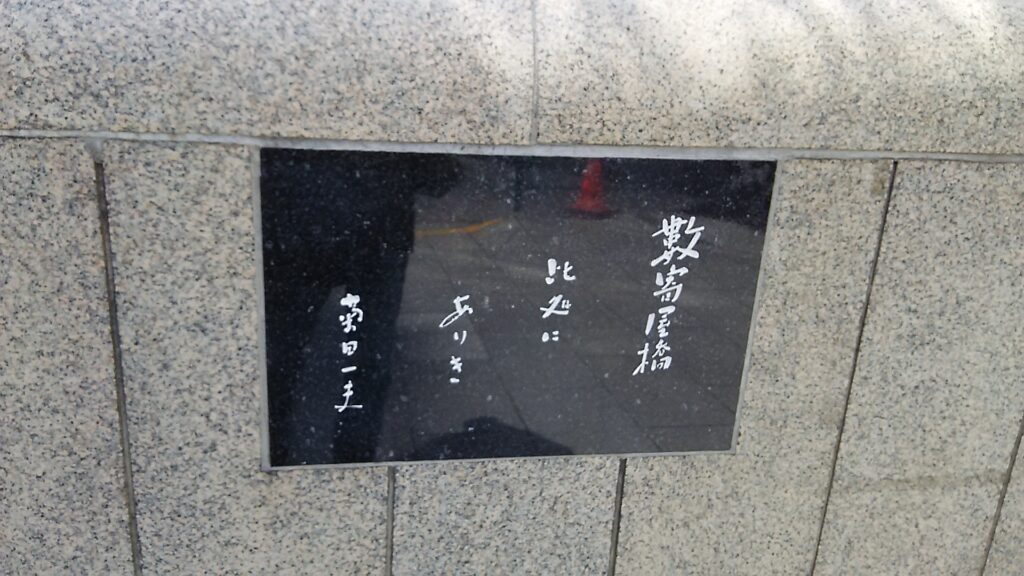

しまなみ海道をバスで渡る時ガイドさんが、「自転車で渡れるんですよ」と説明してくれ渡ってみたいと思った。そして即、火野正平さんが怖くてこの橋はパスしたことを思い出す。NHK/BSプレミアムの旅番組「にっぽん縦断・こころの旅」である。そのことを彼女に話しすと、その番組は時々見るがそこは見ていないと。こちらも時々見ていてたまたまその旅の部分を見たのである。その話を聞いていた仲間が、あの番組に高校時代の部活が終わっての帰り道、夕焼けの美しい場所を投稿し、残念ながら採用にならなかったという。色々書きすぎて焦点がボケてしまったと反省していた。山口生まれで、「龍馬伝」にはまり、毛利や清盛の瀬戸内海の話など短時間ではあったが、熱く語り聞かせてもらった。でも会津の人は今でも長州は嫌いという人がいると思うとも。たしかに歴史を見ていくとそれぞれ言い分があり、どこかで風が変わってしまうようである。

旅の話にもどすと自転車の彼女は、尾道の夜、予定通り焼きそばとうどんのお好み焼きを二種類食べれて満足のしまなみ海道自転車旅だったようである。

彼女は青春18きっぷで関西から夜行で東京にもどり、その足で再び下り身延山の枝垂桜を見てきた事もある。その行動は理解できる。宿泊までして早朝身延線で身延山に上り、下って身延線で甲府に出ようと思ったのに、身延線出発時間を間違え大幅な時間のロスから甲府周りを諦めたことがあるから。

青春18きっぷで全部という贅沢な旅も体力的にきつくなり、連絡の悪いところは新幹線などを使うが、車窓としては在来線のほうが勝っている。防音のためのコンクリートの壁に挟まれていると旅というより運ばれているだけで楽しみはお弁当か。在来線は4人がけのシートが少なくなり横並びなのでお弁当を楽しむ雰囲気ではない。そこがさびしいところである。