奥多摩への途中駅、青梅駅は降りたことがなかった。映画『雪女』から、青梅は映画看板の街でもあるので訪れてみようとおもいたった。塩船観音寺は以前から行きたいとおもっていたので調べると、バスは本数が少ないようである。東青梅駅から15分のところに吹上しょうぶ公園があり、そこから20~30分で塩船観音寺まで行けそうなので、青梅から塩船観音寺までの行程とする。

青梅駅の駅舎は三階建ての四角いビルである。山手線の原宿駅が建て替えられるとの情報から、『関東の各駅途中下車ー小さな旅で訪ねたい、いい駅100』(原口隆行著)をさらさら読んだ中に青梅駅もあった。

なぜ三階建ての四角いビルかというと、大正に建てられたその時はJRではなく青梅電気鉄道でその本社が駅のビルとなったからである。それにしても、今の原宿駅がなくなってしまうのは残念である。

青梅駅のホームから入る地下通路に映画看板が並ぶ。駅のそばの観光案内所でまず地図と<雪女の碑>までの経路と青梅の見どころを教えてもらう。

行って歩いてわかったことであるが、青梅駅から映画の看板をながめつつ、<雪女の碑>のある調布橋をわったて、釜の淵公園を散策して多摩川の自然をながめつつ歩いて青梅駅にもどるのがよさそうだということである。

今回は、吹上しょうぶ公園と岩船観音寺を入れていたので調布橋を渡ってUターンしてしまった。調布橋からの両岸を緑におおわれた多摩川はどんよりした梅雨空を払拭する美しさで、大きな街道を消し去って、雪をふらせれば雪女の伝説のうまれた土地と思えてくる。正式には「雪おんな縁の地」の碑である。

裏に小泉八雲さんの写真と『怪談』の序文がある。

この「雪おんな」という奇妙な物語は、武蔵の国、西多摩郡、調布村のある百姓が、その土地に伝わる古い言い伝えとして私に語ってくれたものである。

青梅は青梅街道の宿場町で、商店街が旧青梅街道にあり、その建物に映画の看板がすえられている。映画の看板はこの青梅以外ではこれだけの数をみることはできないであろう

昭和を楽しむ三館めぐりというのがあって「昭和レトロ商品博物館」「青梅赤塚不二夫記念館」「昭和幻灯館」がある。

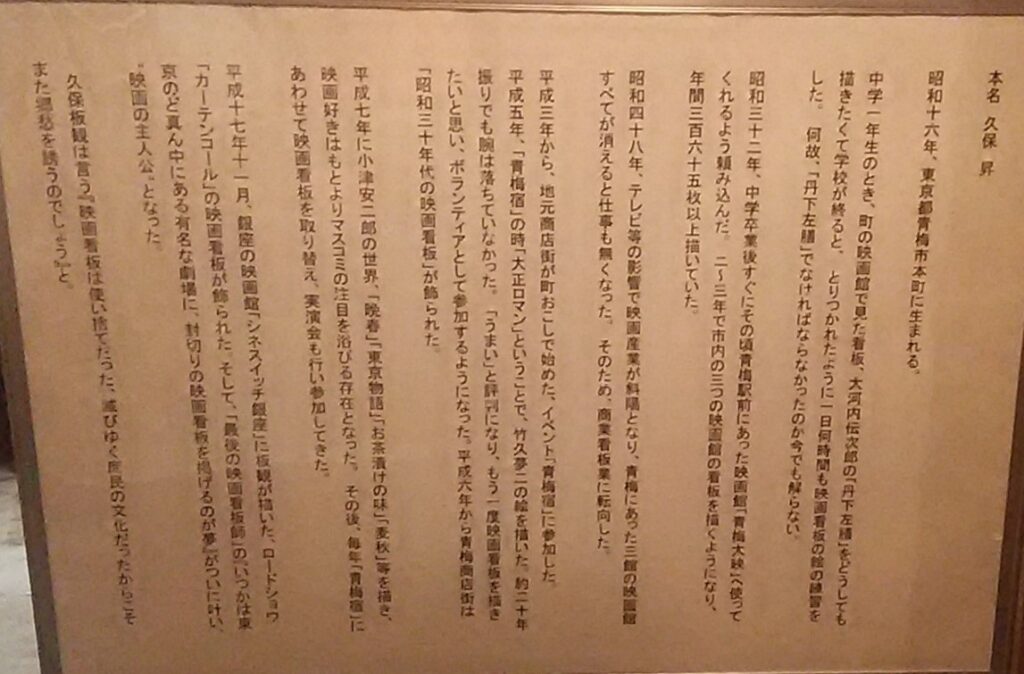

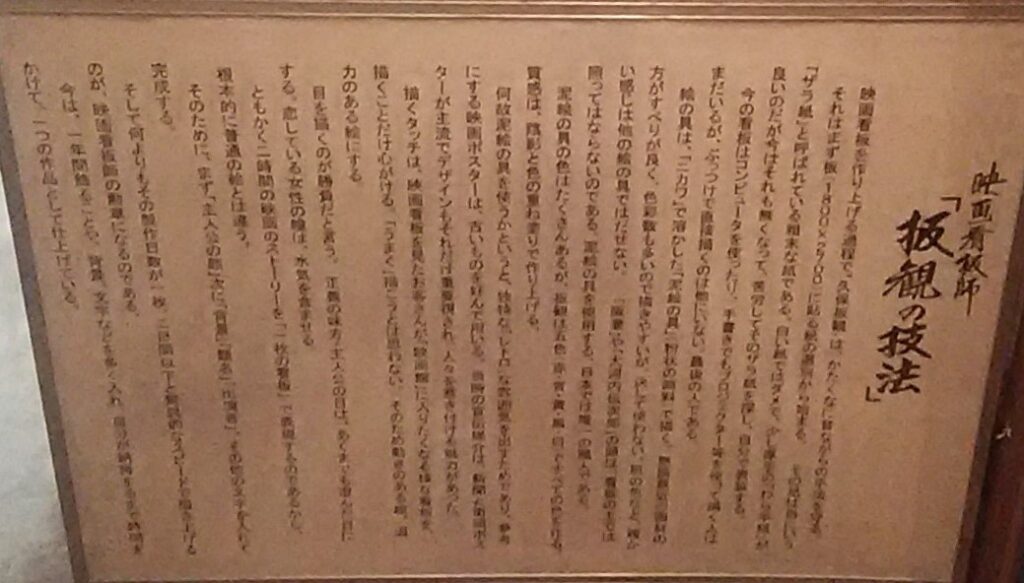

「昭和レトロ商品館」には、映画看板絵師・久保板観さんの紹介もある。二階に「雪おんなの部屋」がある。小泉八雲さんの『怪談』序文からの青梅市との関連を展示説明している。

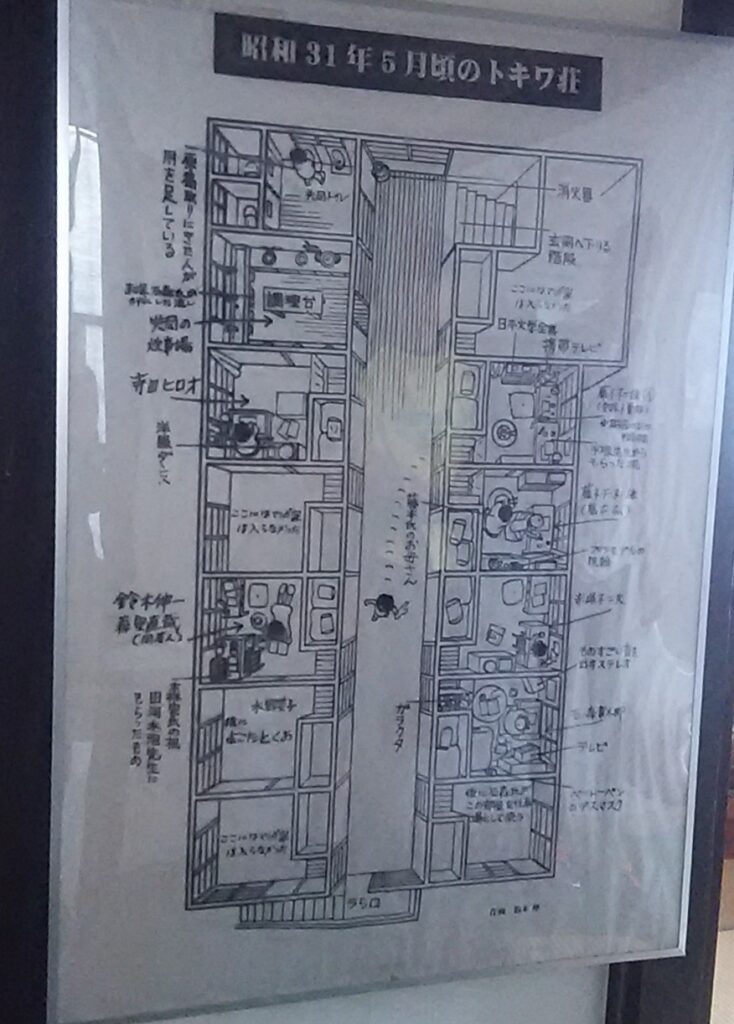

「青梅赤塚不二夫記念館」で、昭和31年5月頃のトキワ荘二階の漫画家たちの上から見た部屋のふかん図と赤塚さんの部屋の様子から映画『トキワ荘の青春』をみたくなった。<トキワ荘>というのは、東京都豊島区にあった漫画家たちが住んだアパートである。映画『喜劇役者たち 九八(クーパー)とゲイブル』(瀬川昌治監督、井上ひさし原作、愛川欣也とタモリコンビ)のポスターがあり、こんな映画もあったのかとしばしながめる。

「昭和幻灯館」は、小さな灯りのジオラマである。そこで売っていたスターのプロマイドの中に十二代目團十郎さんのプロマイドがあった。新之助さんか海老蔵さん時代であろう。お若い。

青梅の街はそのほか、古い建物やお寺もあり、青梅鉄道公園なるものもあるので、人によって楽しみかたがまだまだありそうである。

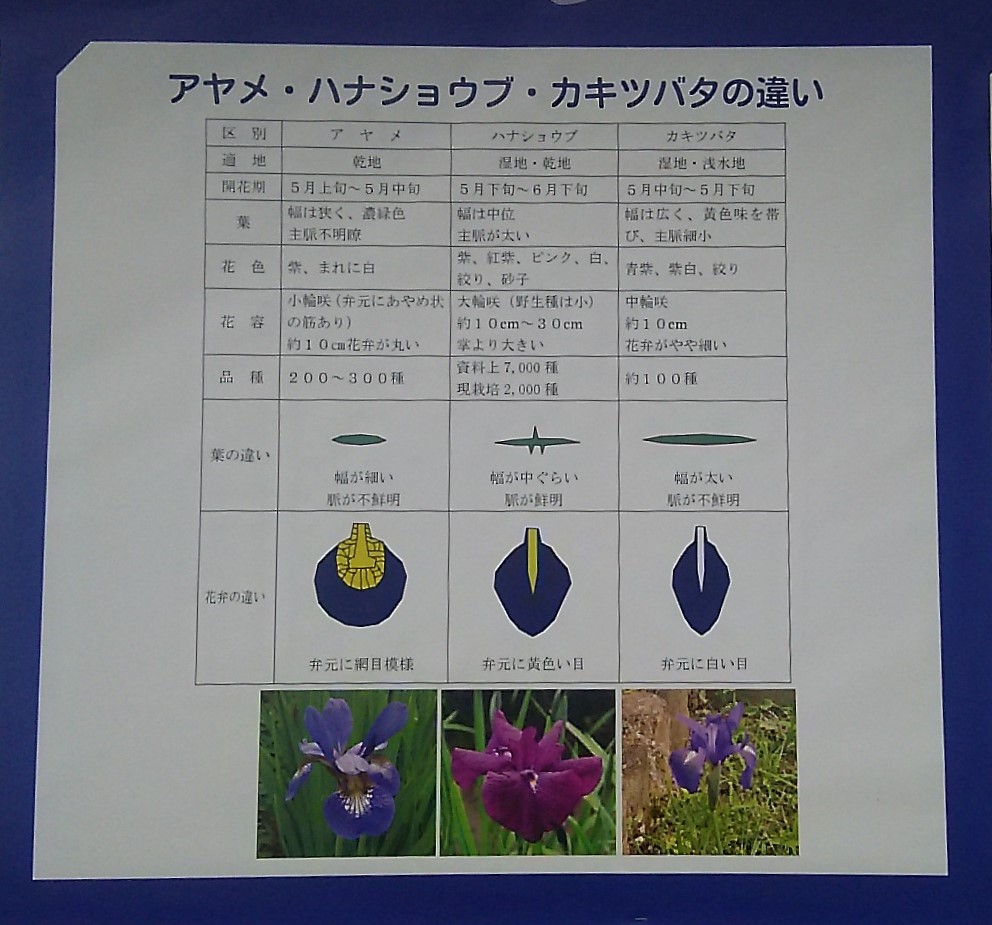

青梅駅から東青梅駅に移動し、「吹上しょうぶ公園」で多種類のしょうぶの花をめで、塩船観音寺にむかう。

裏からの道でなかなか風情ある道も通った。

塩船観音寺はツツジで有名なお寺であるが、時節がらアジサイであった。仁王門も風格があり、十一面千手観本菩薩も拝観でき、本堂の右側がアジサイ園ということでアジサイを見つつお寺の裏側にまわり、登って上から本堂をながめると、一面まあるく刈り込まれたツツジの緑色の玉が見事であった。これは、ツツジの時期は混みそうである。

帰りは、塩船観音寺前からバスで川辺駅にむかう。このバス、土日は一時間に一本か二本である。

映画『トキワ荘の青春』

この映画以前見始めたが気分が乘らずやめてしまったことがある。今回は、じっくり味わえた。

漫画家の寺田ヒロオさんが主人公で、手塚治虫さんがトキワ荘を去ってから、この寺田さんが、つぎつぎ引っ越してくる若き漫画家のリーダーとして均衡をとっていくのである。寺田さんはマンガの絵をみるとこの人だったのかとわかる。赤塚不二夫さんも重要な位置をしめ、記念館でみた、机が買えないのでマンガ本を支えに板を置きその一方を窓の敷居にくぎで打ち付けて固定させ机にしていた。その板がなにかの拍子にとんでもないことになり、赤塚さんらしい場面もある。

売れなくて悲喜こもごもの葛藤の時代であろうが、市川準監督はあくまでも真摯に漫画に向かう青年たちを寺田さんの心棒に合わせ、静かにふっと暗転にしてすすませる。それがかえって効果的である。次第に世の中に認められ、認められる漫画を模索する方向へといき、そうした中で寺田さんは、自分の漫画を捨てることを拒みつつトキワ荘を去って行き、トキワ荘の青春時代の映画は閉じられる。

当時の写真や昭和歌謡曲を入れつつ、そのなかでひたすら時代の寵児となっていく以前の若き漫画家の姿を、商業主義の編集者のつきまとう動きで明暗を色づけしながら、本木雅弘さん演じる寺田さんを通して映像で語る市川準監督である。寺田さんが黙ってバットを振る空気の振動音が言葉よりも深い。現在の個性派俳優さんが多数でていて押さえた演技も見ものであり、子供達を喜ばせていた漫画がその読者層の年齢をあげていく過程をみているようでもあった。

青梅はやはり映画好きを刺激してくれる街であった。

監督・市川準/脚本・市川準、鈴木秀行、森川幸治

出演/寺田ヒロオ(本木雅弘)寺田の兄(時任三郎)赤塚不二夫(大森嘉之)安孫子素雄(鈴木卓爾)藤本弘(阿部サダヲ)藤本の母(桃井かおり)石森章太郎(さとうこうじ)石森の姉(阿部聡子)手塚治虫(北村想)森安直哉(古田新太)鈴木伸一(生瀬勝久)水野英子(松梨智子)つのだじろう(翁華栄)つげ義春(土屋良太)棚下照生(柳ユーレイ)、学童社関係(原一夫、向井潤一、広岡由里子)娼婦(内田春菊)、編集者(きたろう)