- 箱根神社。芦ノ湖から見える赤い鳥居(平和の鳥居)を数回目にしつつ、訪れていなかったので友人とお参りへ。二人とも今年の初詣。今年は素通りした場所や埋めたかった場所を旅の一つの目的地としたい。湖だけに龍神を祀る九頭龍神社新宮も同じ境内にある。九頭竜神社本宮はもっと奥で、箱根神社元宮は駒ヶ岳山頂にあり、ケーブルで行けるらしいが今回は箱根神社のみ。御朱印も下で預けて番号札をもらい、御参りして帰りにスムーズに受け取れた。参拝客もほどほどで富士山の雲の無い雄姿もみれて空白が埋まる。

曽我神社あり (曽我十郎・五郎之命)

- 次に三島大社へ。元箱根港から三島駅までのバスが交通渋滞のため20分遅れ。途中富士山があまりにも美しいので大吊橋のスカイウォークに途中下車しようかと相談したが人が多いため通過。三島大社前で降り、屋台が並び参拝客の数もほど良い。食べるために並ばないのであるが、うなぎを焼く匂いに今回は例外。水の澄んだ源兵衛川。飛び石も配置され心和む散策路。楽寿園の庭園の池はかつてはたっぷりと富士山からの水で満たされていたがその後の開発のため干えあがっている。そのため富士山が爆発のとき流れた溶岩の地肌の池の底がみえる。楽寿館で説明を受け、水の満ちた庭を想像する。東海道歩きで素通りし、見せたかった三島の一部に友人も満足。

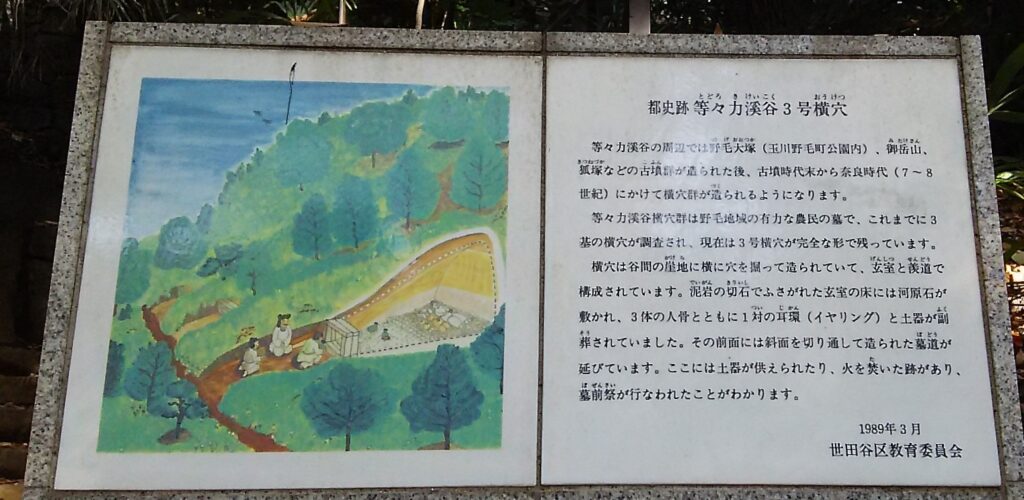

- 等々力渓谷(とどろきけいこく)。東急大井町線の等々力駅の近くに渓谷がある。五島美術館から歩こうと思っていつも寄れなかった。昨年の秋、電車移動を決める。等々力渓谷には古墳時代後期から奈良時代の横穴群がある。

一服の清涼感。途中で階段を登って行くと等々力不動尊がある。駅の北側にある満願寺の別院で、満願寺は吉良氏の祈願寺であったそうで驚き。それだけ吉良氏の系図は古いのである。等々力不動尊の「瀧轟山」の山門は大きな交通道路に面しており上と下の風景の違いが面白い。

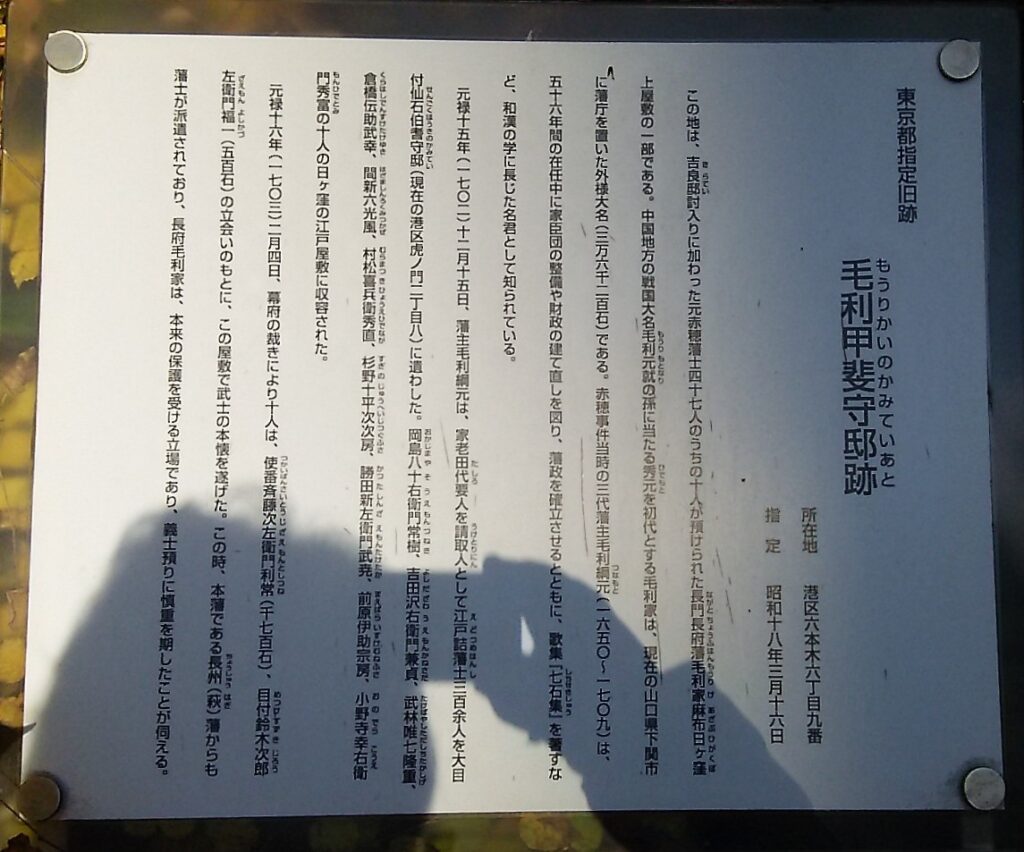

ここには吉良邸討入りのあとそれに加わった元赤穂藩士十人を預かった毛利家上屋敷邸の跡もある。歩くと驚くことが重なる。

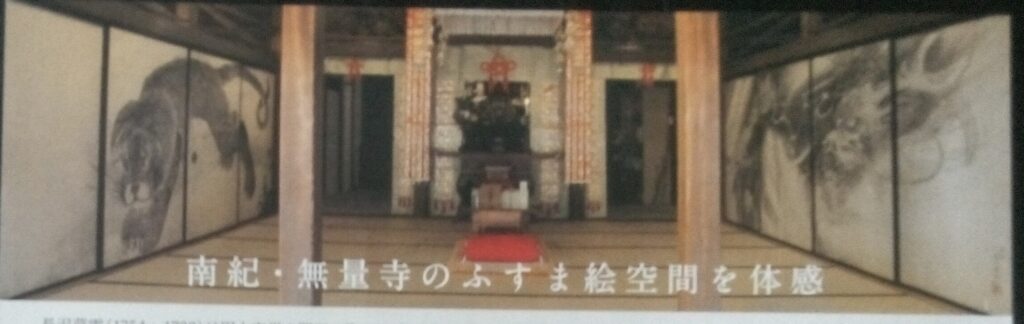

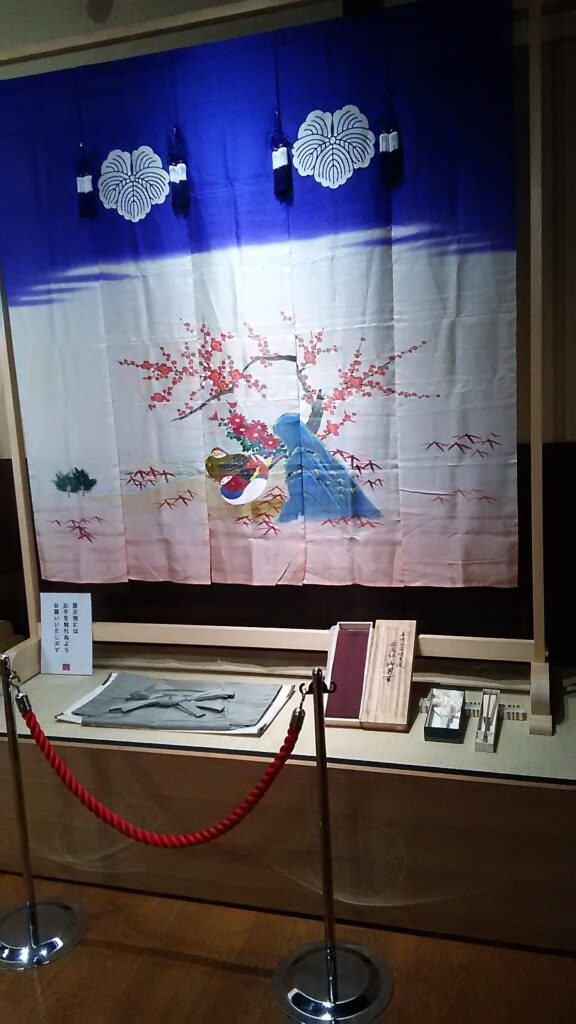

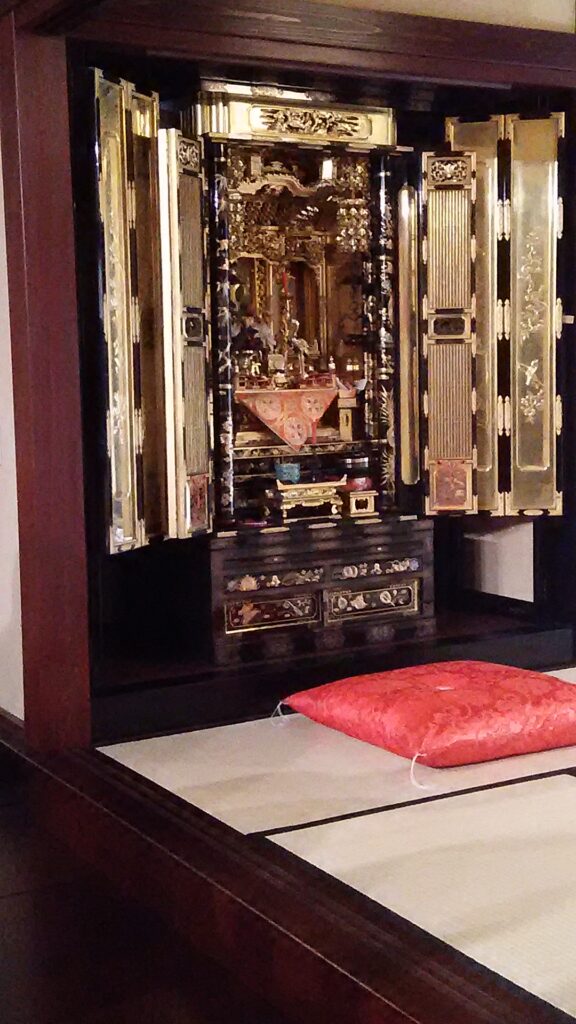

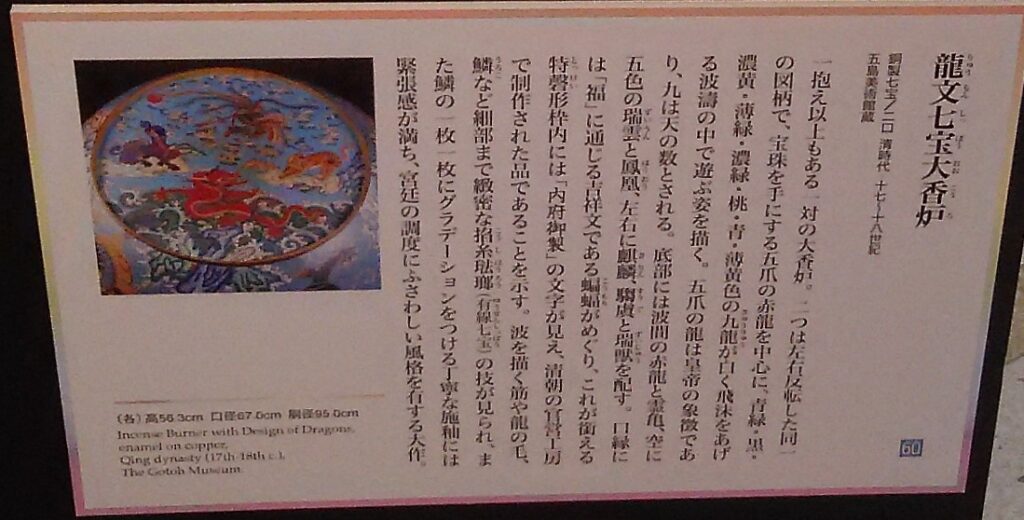

- 五島美術館。等々力駅からお隣の上野毛駅へ。『光彩の巧み ー瑠璃・玻璃・七宝ー』。装飾の系譜は西アジアから欧州を経て中国から日本へ。日本では仏典の七つの宝にちなんで七宝と呼ばれ座敷の釘隠しなどの飾りや、室内の調度品に。名古屋城本丸のふすまが展示されていて、名古屋城では全体像を見れたが、ここでは眼の前にある。ふすまの引手の細工の緻密さ。タイミング抜群。国分寺崖線を生かした庭園に、いろはモミジの赤さが映えるがススキも灯篭とマッチして古風な雰囲気が似合っていた。

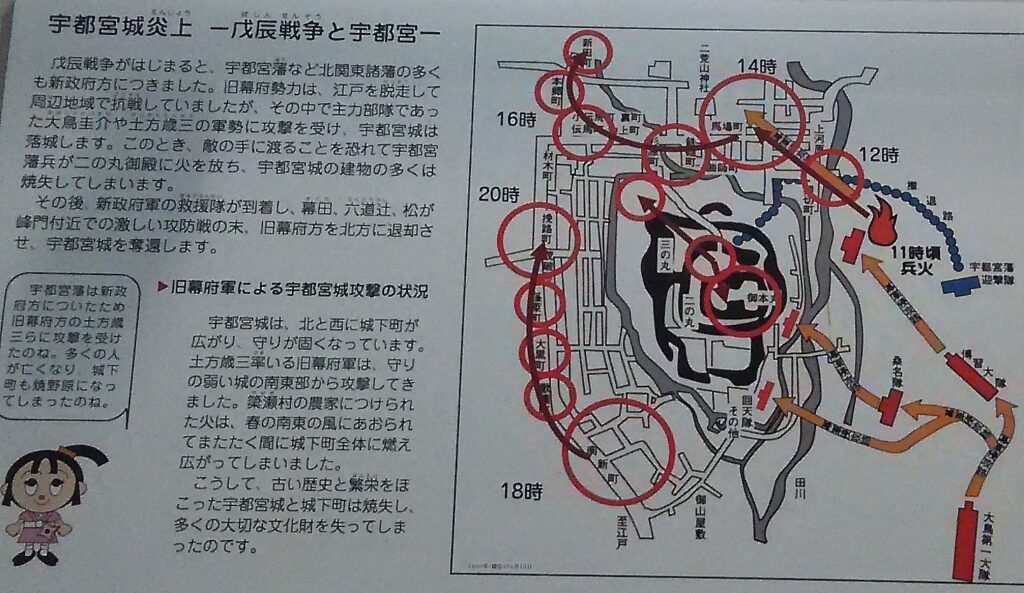

- 宇都宮城。宇都宮は江戸時代は関東で最も栄えた宿場である。戊辰戦争では、新撰組副長・土方歳三が大鳥圭介軍の参謀として宇都宮城を奪うべく戦さをしかける。近藤勇が流山で官軍に捕まった後である。歳三は城の東南から攻めれば落ちると確信し奇襲をかけ、結果的に落城してしまう。函館の五稜郭への橋を渡った時からそれを確かめたかった。宇都宮城に、ジオラマでそのことがしっかり表示されていた。土方歳三の戦の才は情で語られるよりも冷静である。

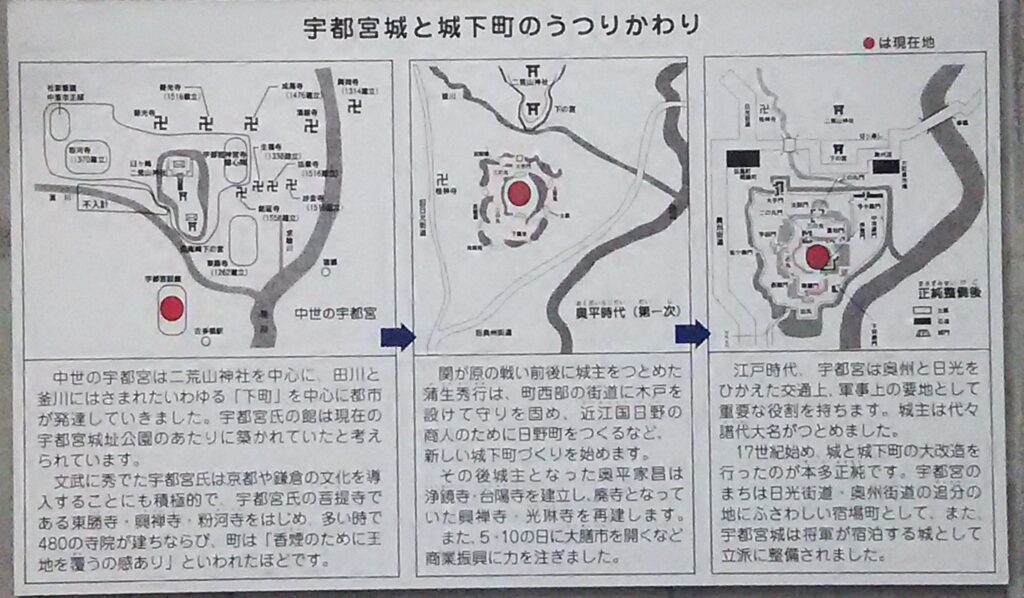

宇都宮城の中世 → 藩主奥平時代 → 江戸時代将軍が宿泊する城

旧幕府軍の宇都宮城攻撃

戊辰戦争の宇都宮のジオラマ

「宇都宮釣天井」は映画『家光と彦左』で知ったが、そのこともきちんと宇都宮城の歴史の一部に記されていた。2代将軍秀忠が日光参拝の折り往復宇都宮城に宿泊する予定が、帰りは宇都宮城をさけて江戸に帰る。その後、幕府は宇都宮城主・本多正純が留守の時に宇都宮城を取り上げてしまう。真相がよくわからないため伝説の「宇都宮釣天井」がつくられる。「宇都宮城主本田正純が、日光社参の帰り道に宇都宮城に宿泊する予定であった3代将軍家光を、からくり仕掛けの天井をつくって暗殺しょうと企てた。しかし計画は失敗に終わり幕府の裁きをうけ殺された。」

宇都宮城は忠臣蔵とも関係あり。22代目城主・宇都宮国綱が秀吉に所領を没収追放され、城代となったのが浅野長政で、その三男長重が笠間藩主となり、その後赤穂へ移封となる。松の廊下刃傷事件の浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)は長重のひ孫にあたる。この事件のあと急きょ「勅使饗応役」をまかされたのが戸田忠真(とだただざね)でこの功績もあって宇都宮城主となり、その後老中にまで出世する。話題性の多い宇都宮城を知る。