旧東海道もしばらくはJR東海道本線に添ってなので歩く計画も立てやすい。

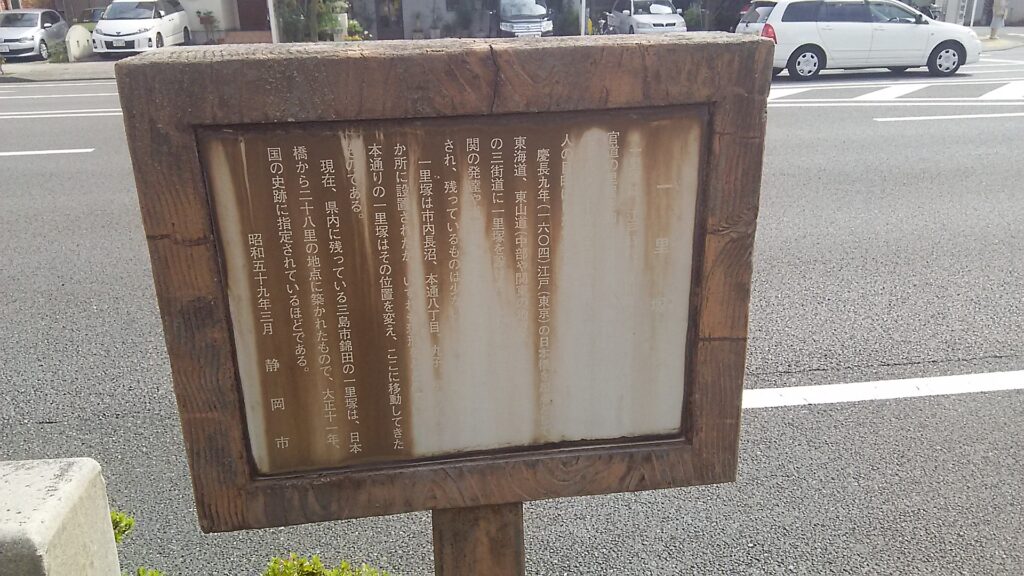

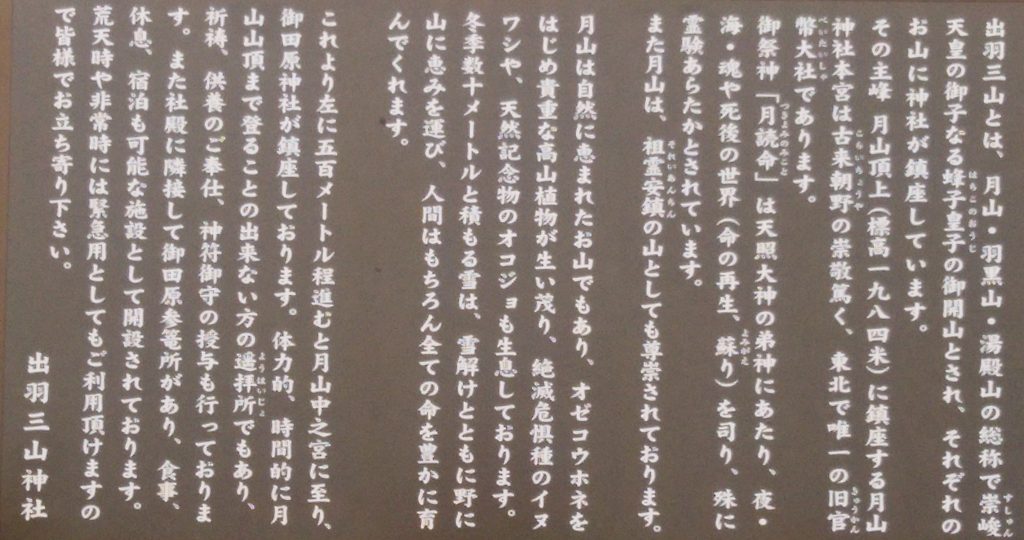

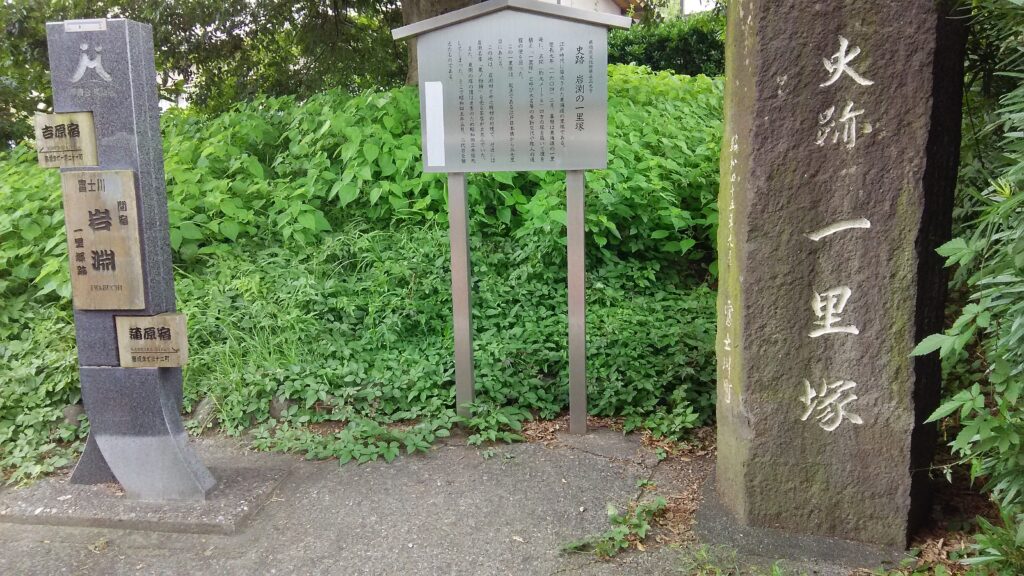

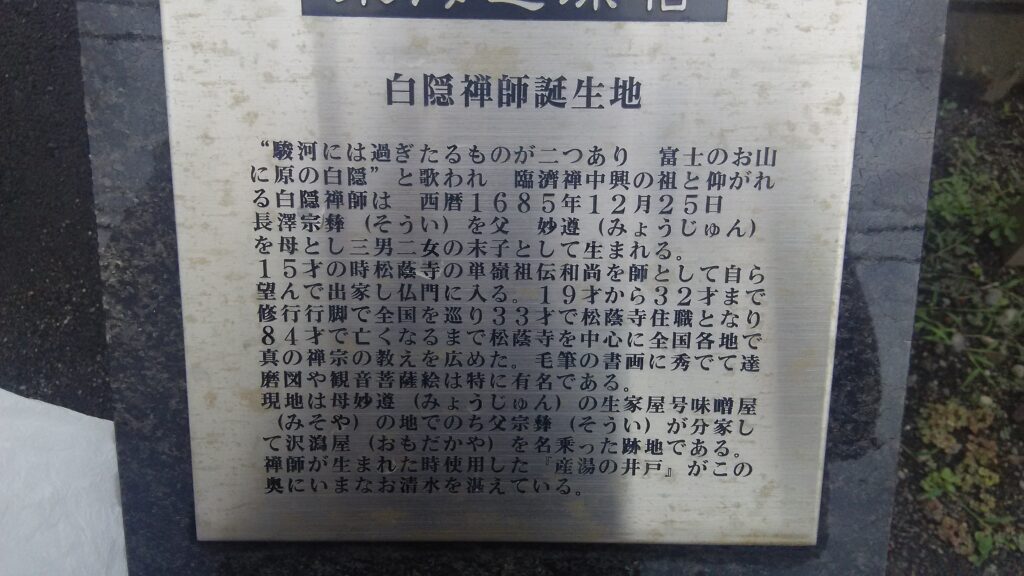

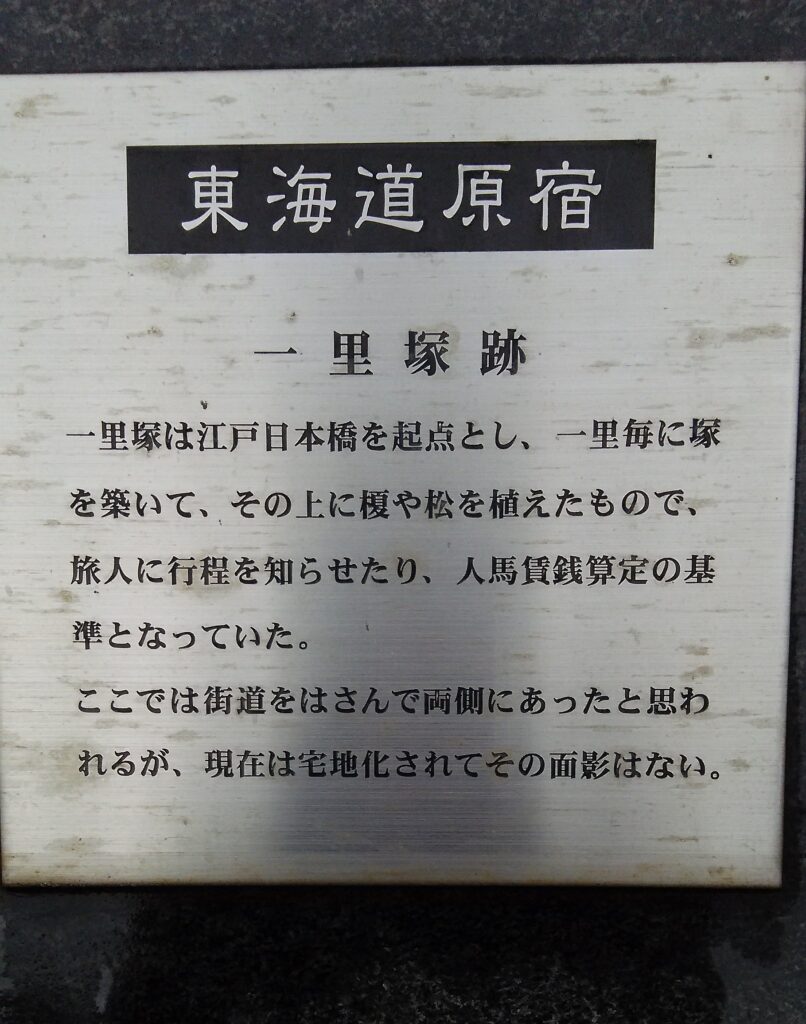

一里塚跡

元禄12年(1699)の大津波で蒲原宿は移転しそれにともない一里塚もここに移された。

駿河湾がありますからね。後ろに小さな祠。

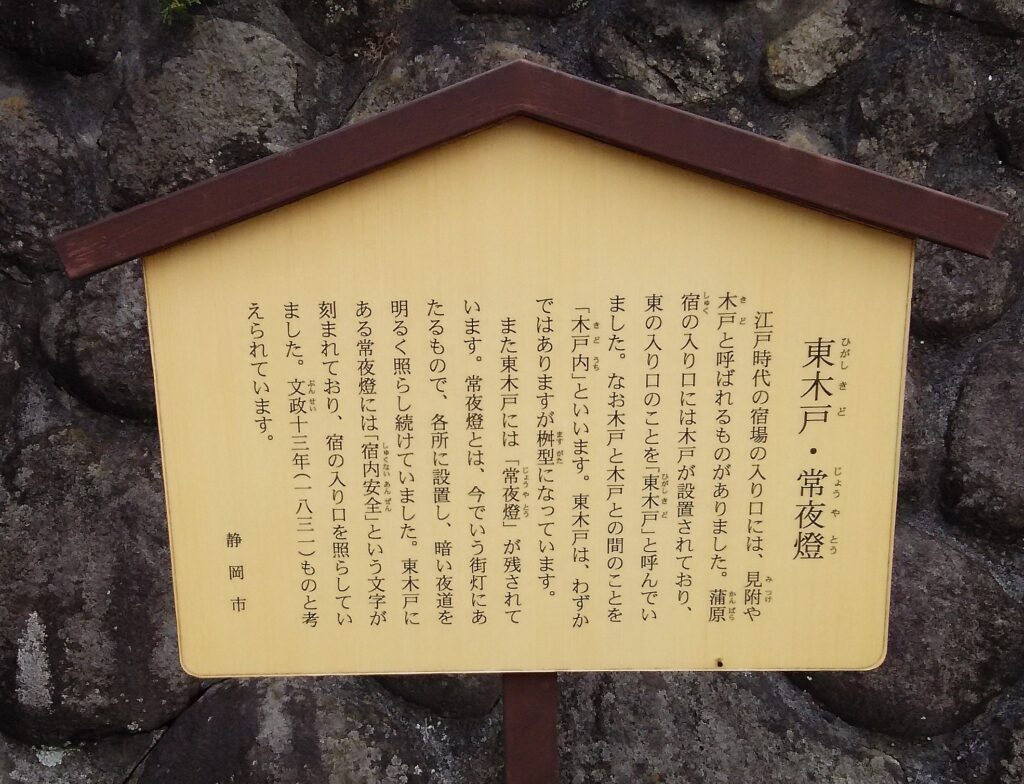

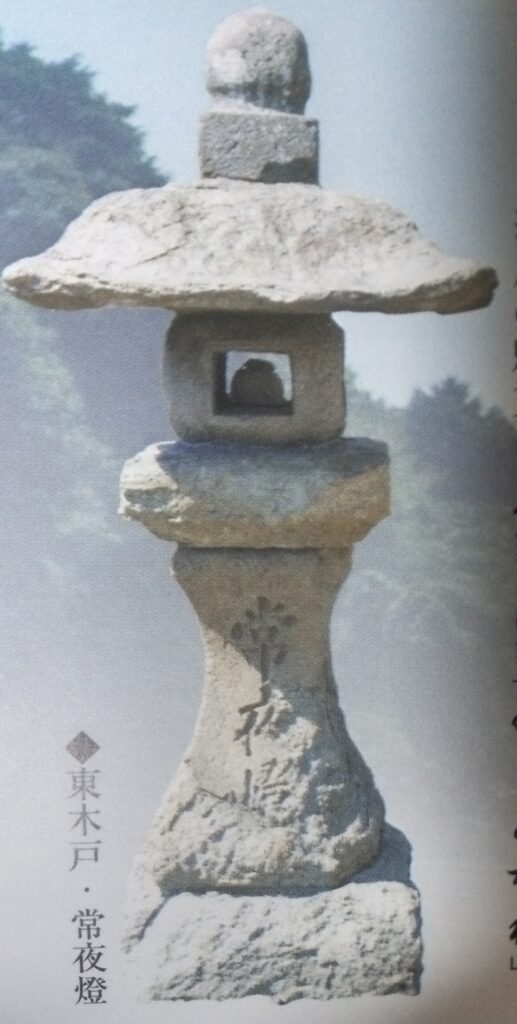

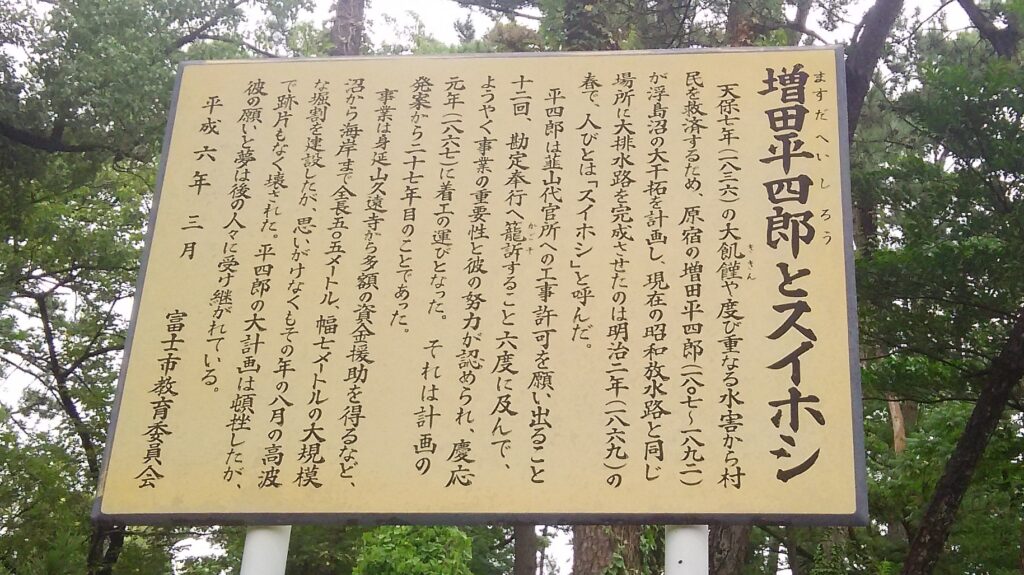

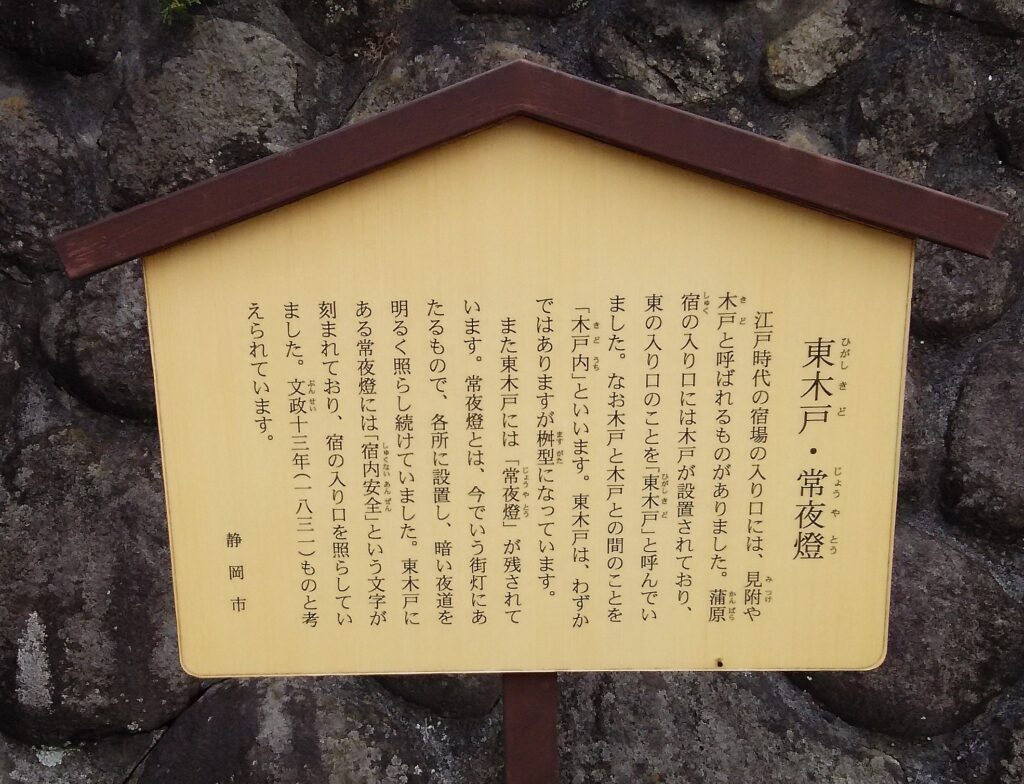

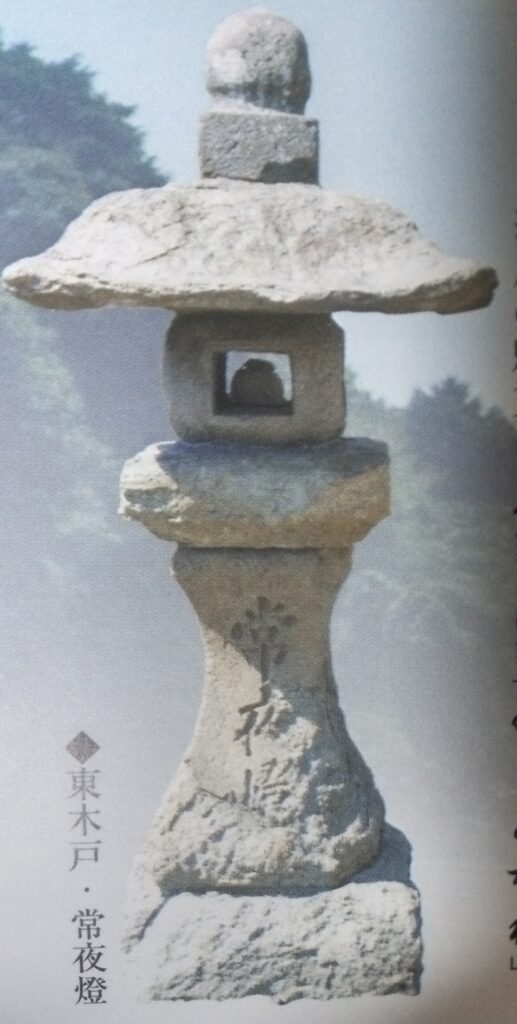

東木戸・常夜灯

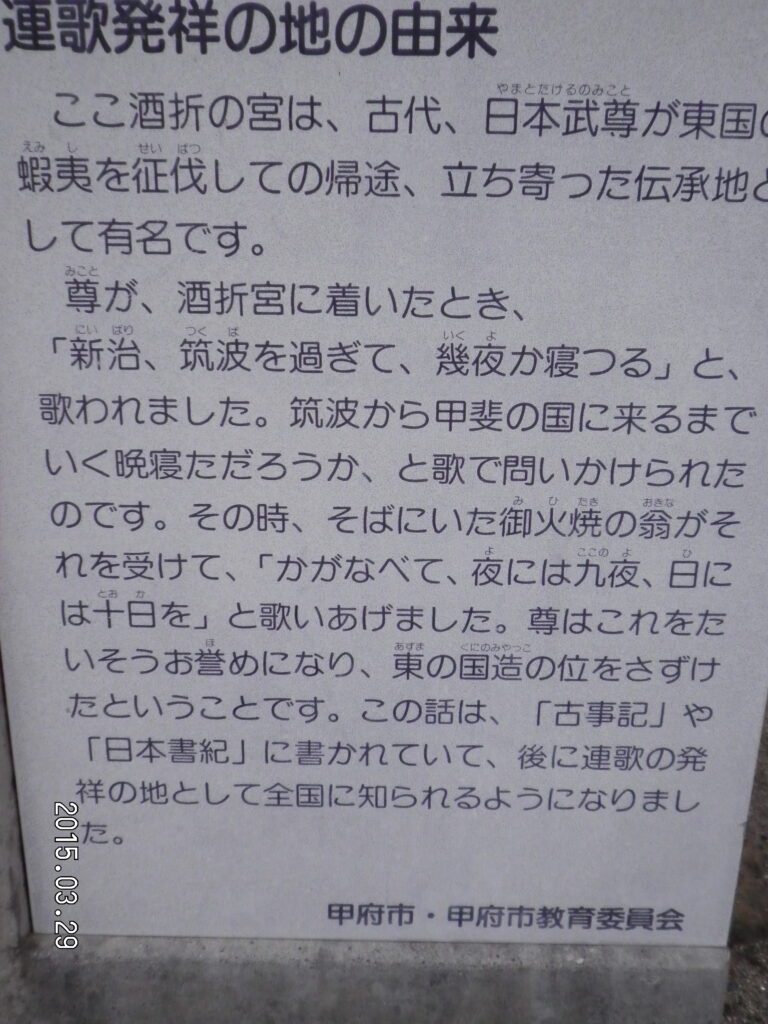

常夜灯 文政13年(1831)のものだそうです。写真がないので蒲原の商工会が出したパンフレットから使わせてもらいます。

諏訪神社 しっかりと石垣が組まれている。

なまこ壁 (パンフレットより)

吉田家・塗壁造りなまこ壁(低く迫りだした瓦屋根と、塗壁が特徴)

佐藤家・塗家造りなまこ壁(家のまわりを黒漆喰で塗り固めた塗り家造りでモダンな白と黒のコントラストが印象的)

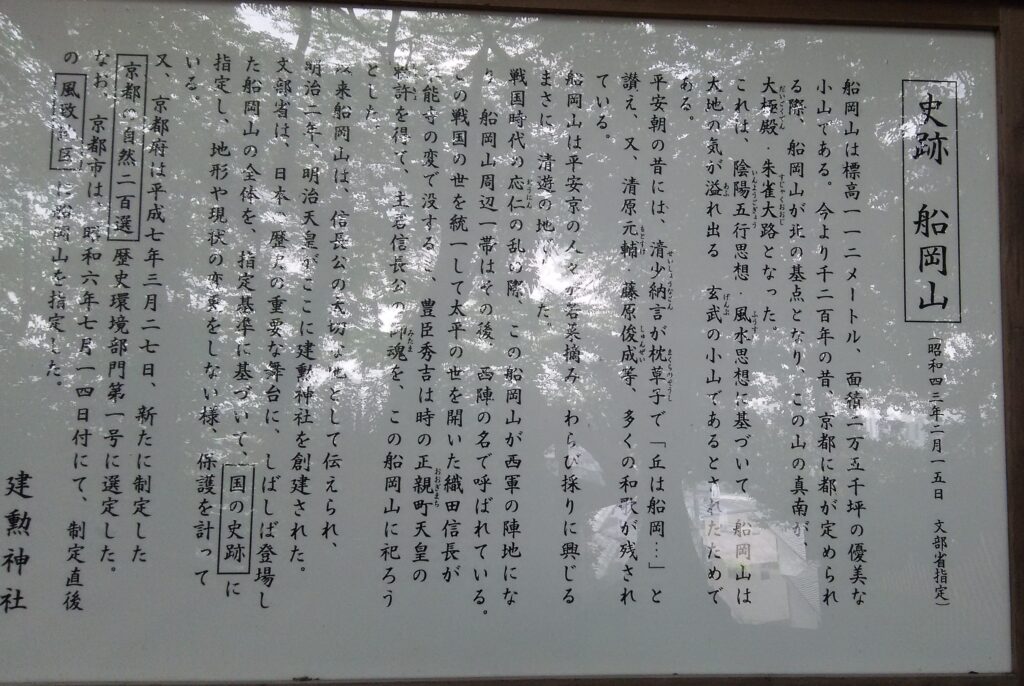

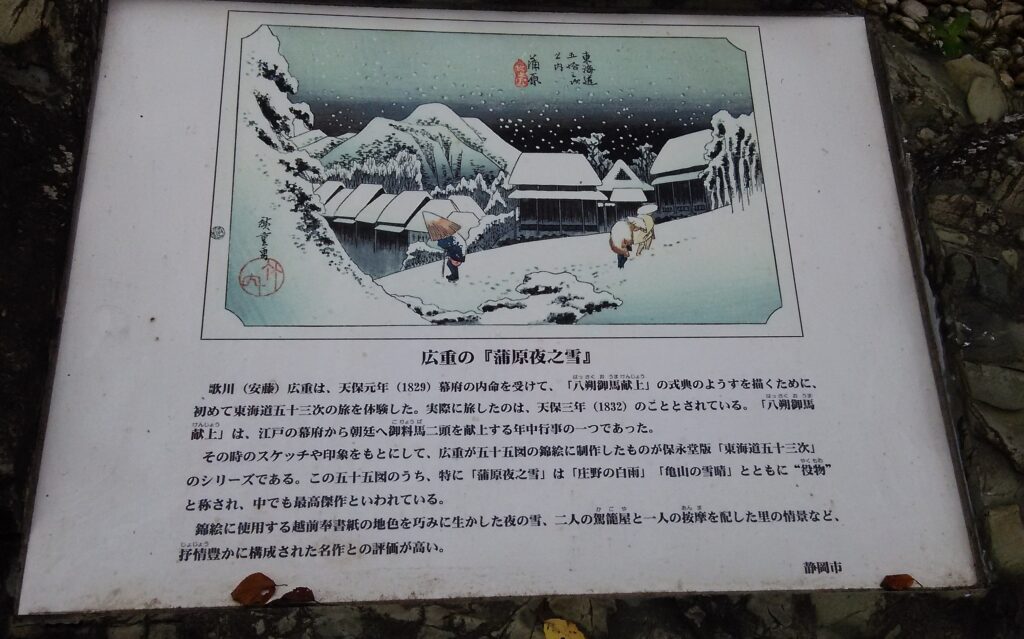

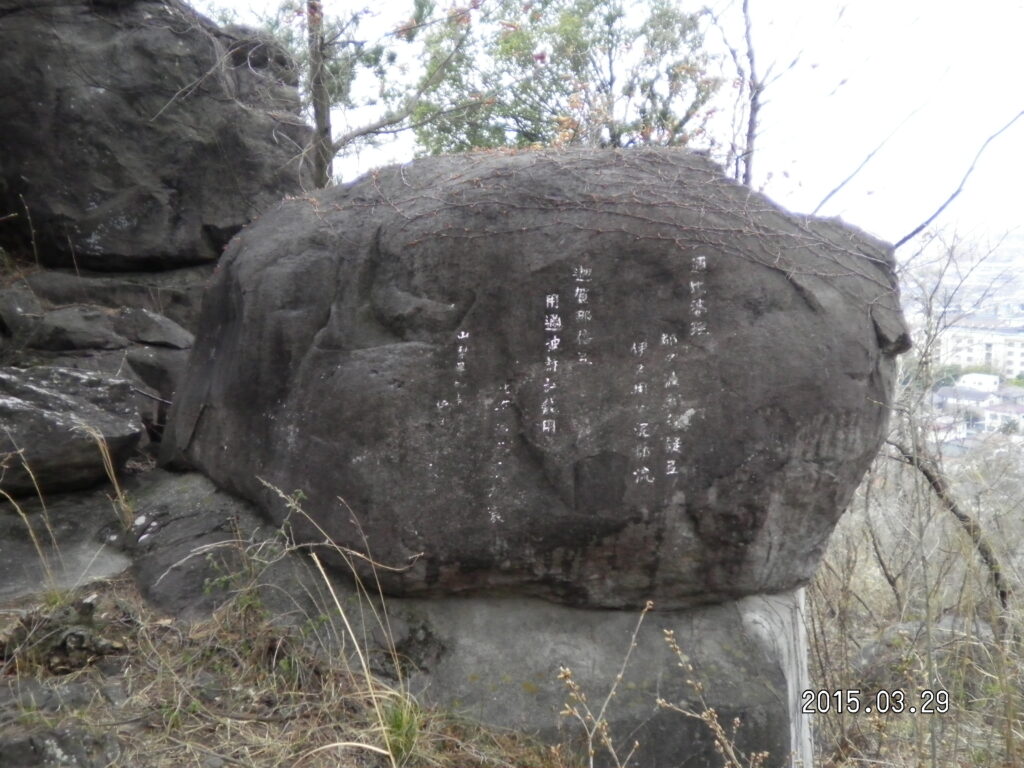

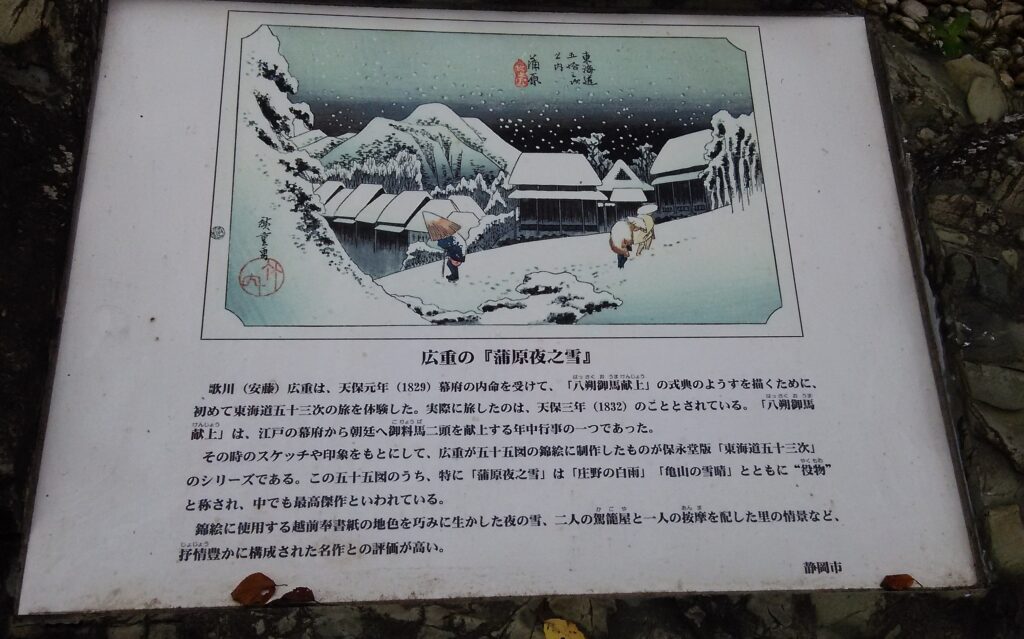

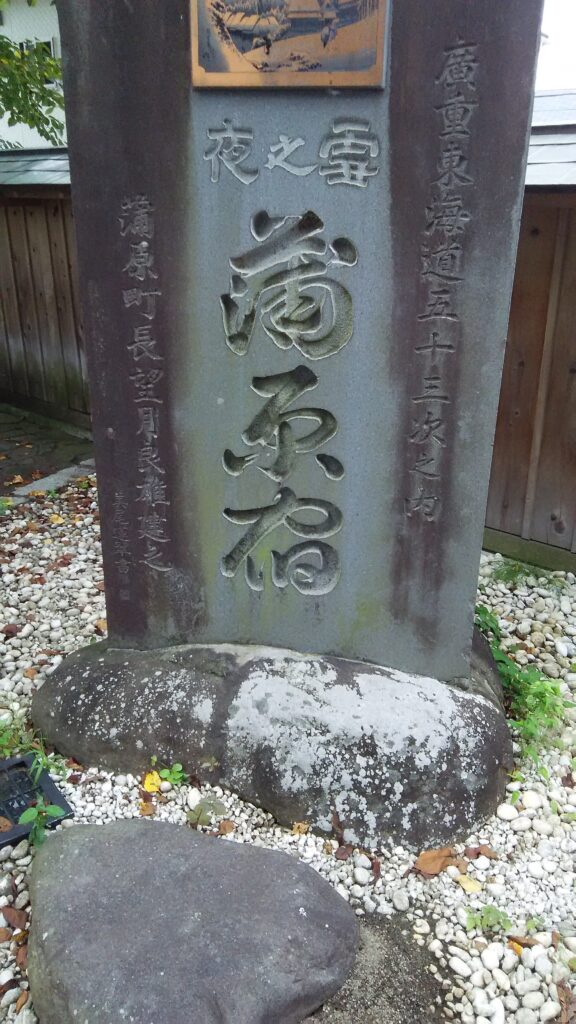

広重の『蒲原夜之雪』の案内板

歌川(安藤)広重は天保元年(1829)幕府の内名を受けて「八朔御馬献上(はっさくおうまけんじょう)」の式典のようすを描くために、初めて東海道五十三次の旅を体験した。実際に旅したのは、天保三年(1832)のこととされている。「八朔御馬献上」は、江戸の幕府から京都の朝廷へ御料馬二頭を献上する年中行事の一つであった。

その時のスケッチや印象をもとにして、広重が五十五図のうち特に「蒲原夜之雪」「庄野の白雨」「亀山の雪晴」とともに役物(やくもの)と称され中でも最高傑作といわれている。錦絵に使用する奉書紙の地色を巧みに生かした夜の雪、二人の駕籠屋と一人の按摩を配した里の情景など抒情豊かに構成された名作との評価が高い。

東海道は家康が江戸から京都までとし五十三次でした。大阪には淀君と秀頼がいたからだといいます。豊臣家が滅びると二代将軍秀忠は大阪までのばし、三代将軍家光は庄野宿を加え五十七宿としたそうです。

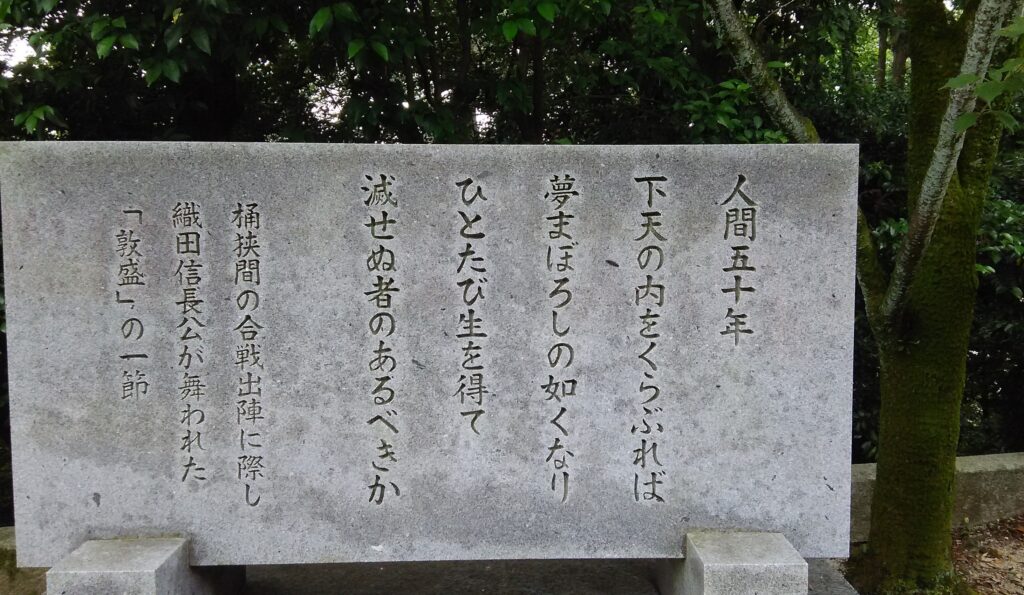

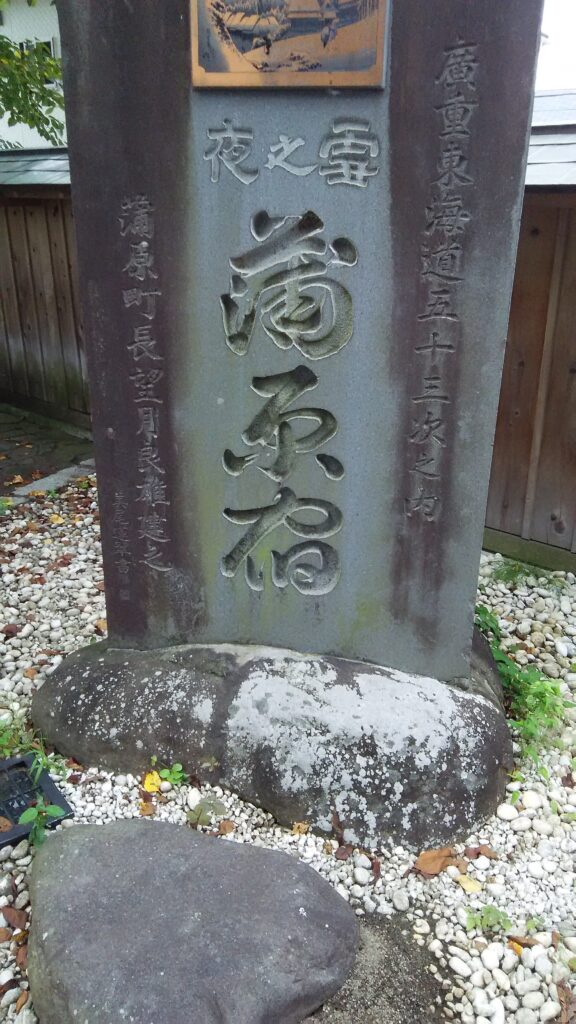

夜の雪記念碑

さらにパンフレットに「蒲原夜の雪」について面白いことがのっていました。<真夏のミステリー> 「蒲原夜の雪」は、静かな雪景色の町として描かれているが広重は真夏に京都に向かっている。天才広重のイメージ風景という説や風景に起伏をもたせるためのアイデアという説など諸説あると。

人物が駕籠屋と按摩というのも確かに仕事を終わった駕籠屋と夜仕事の按摩で夜を印象づけるなあと感心しました。風景だけではなく人物の配置にも怠らない広重さんです。

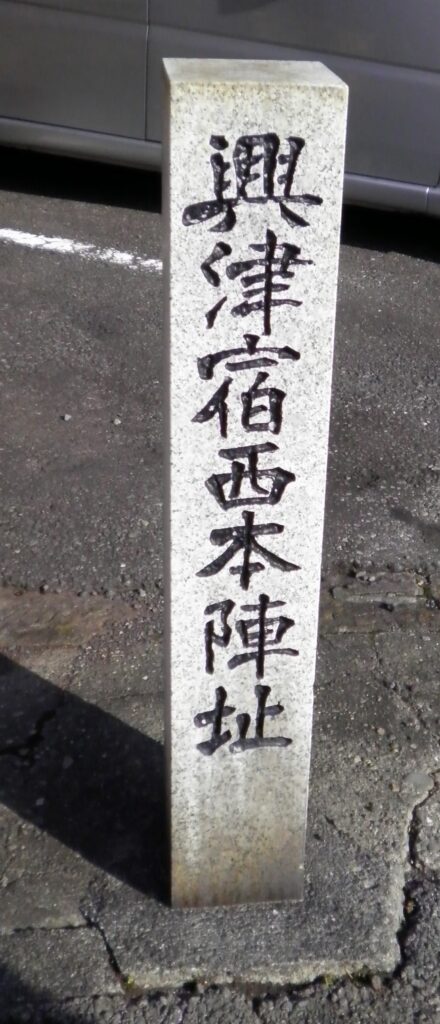

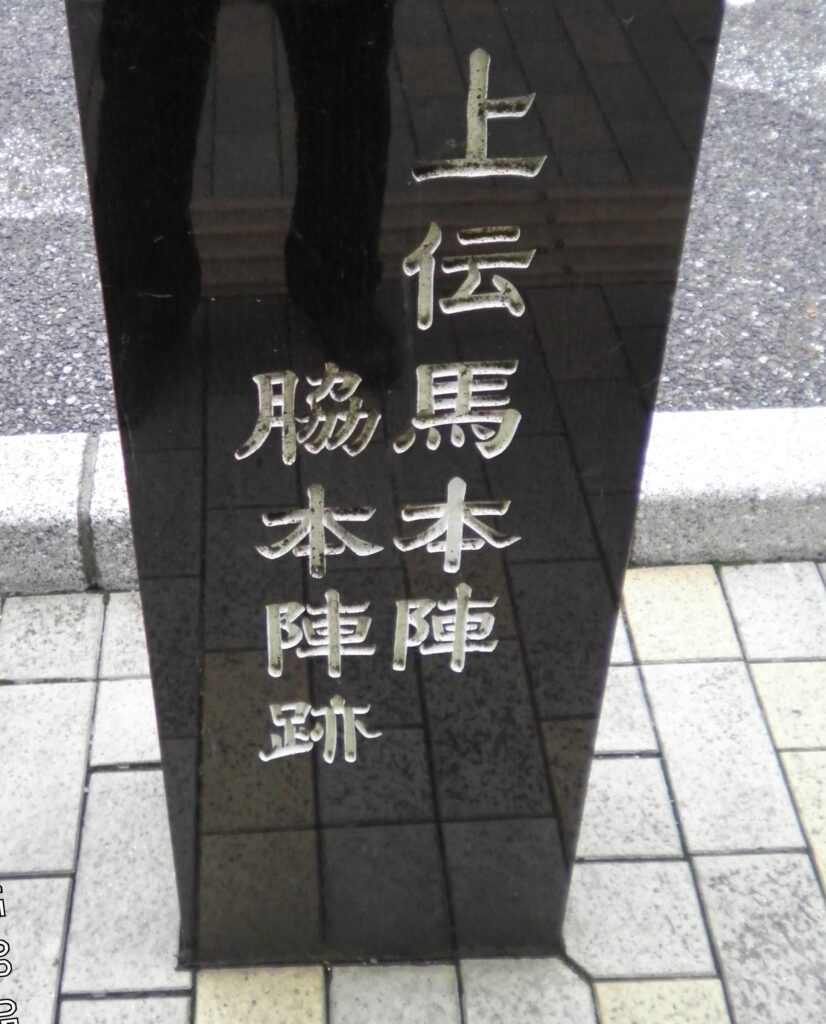

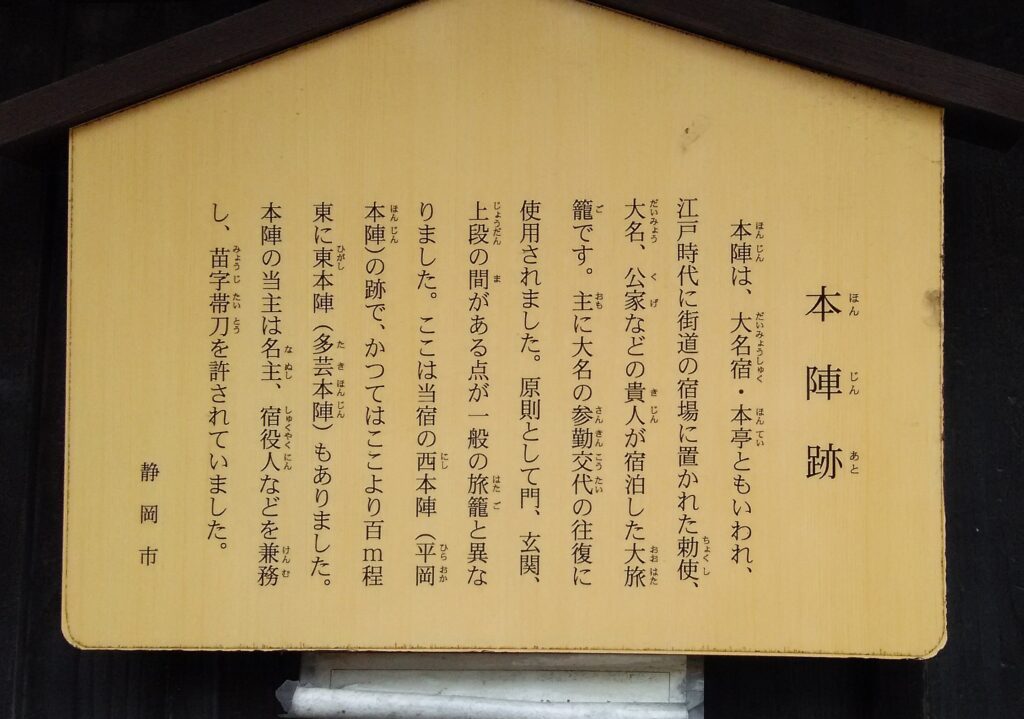

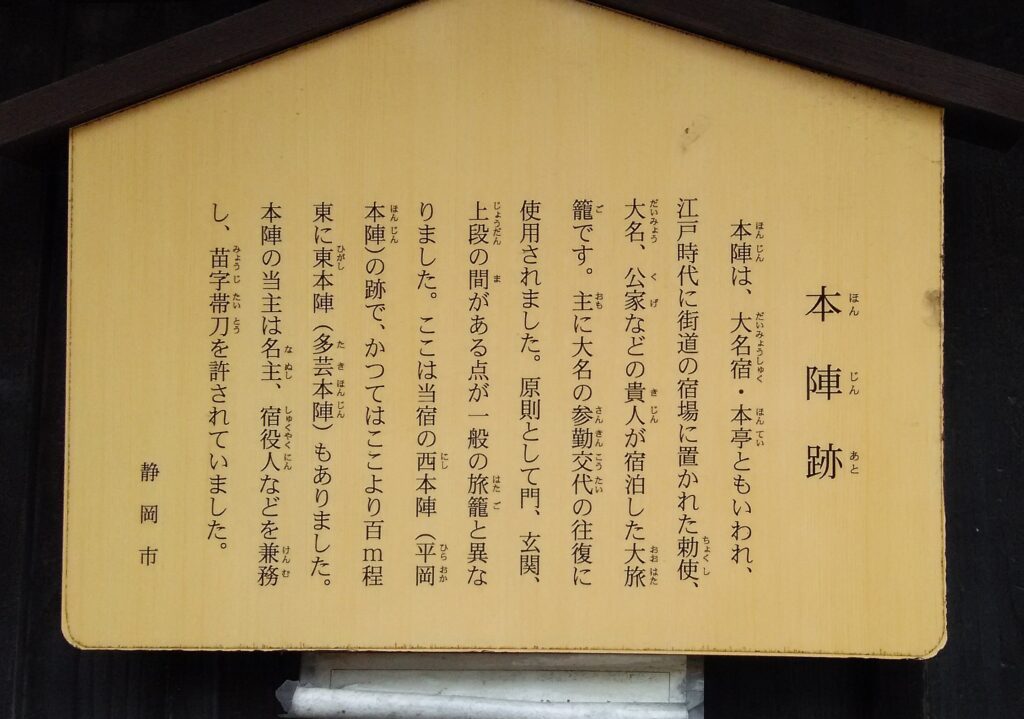

本陣跡・佐藤家 これは西本陣のあとで100m先に東本陣があったようだ。

向かいの和泉屋の二階から見た本陣

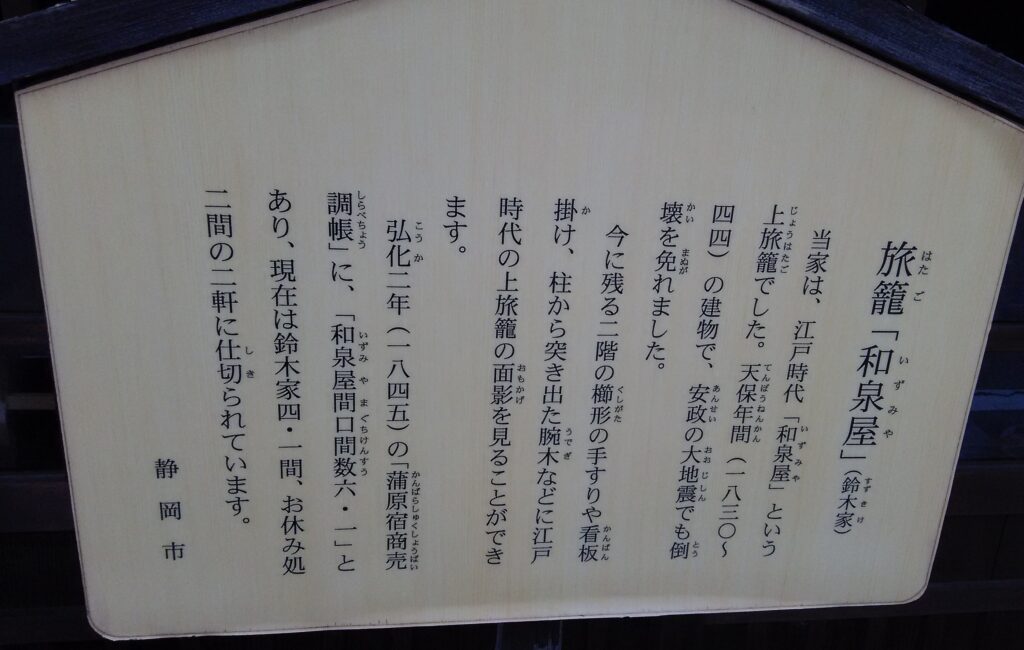

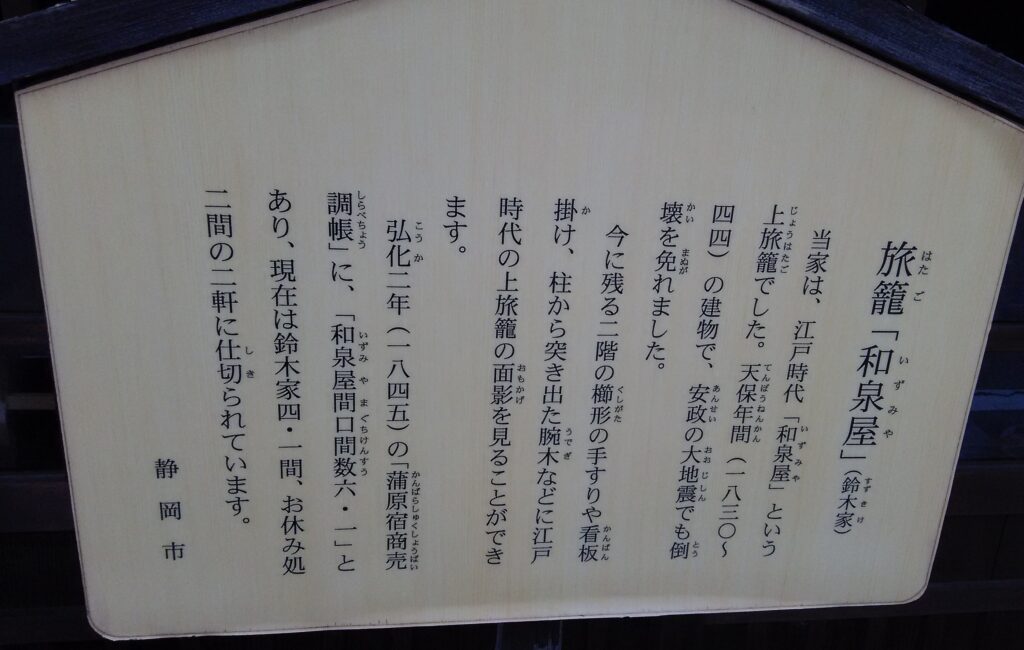

旅籠「和泉屋」(鈴木家)

江戸時代の上旅籠屋で天保年間(1830~44)の建物で安政の大地震でも倒壊しなかった。

一部はお休み処として中を見学させてもらえる。

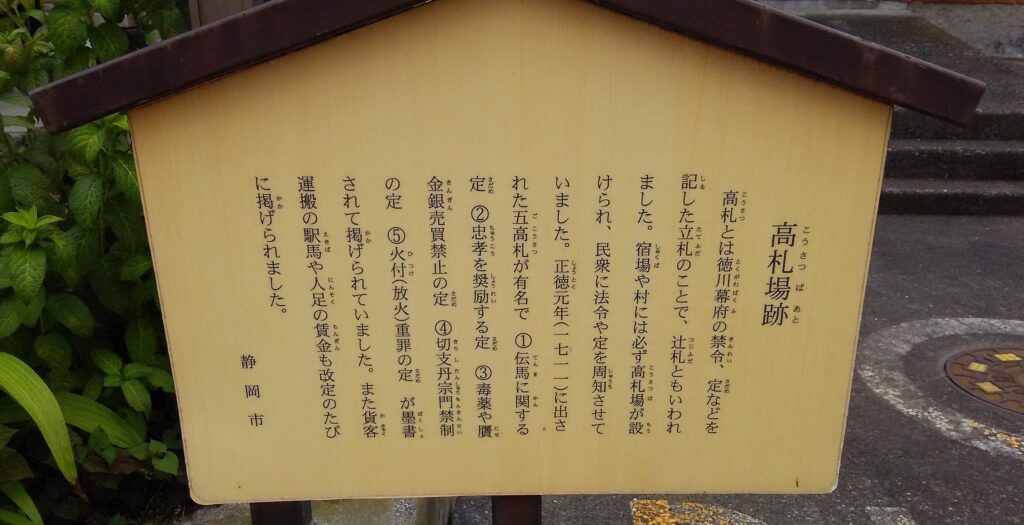

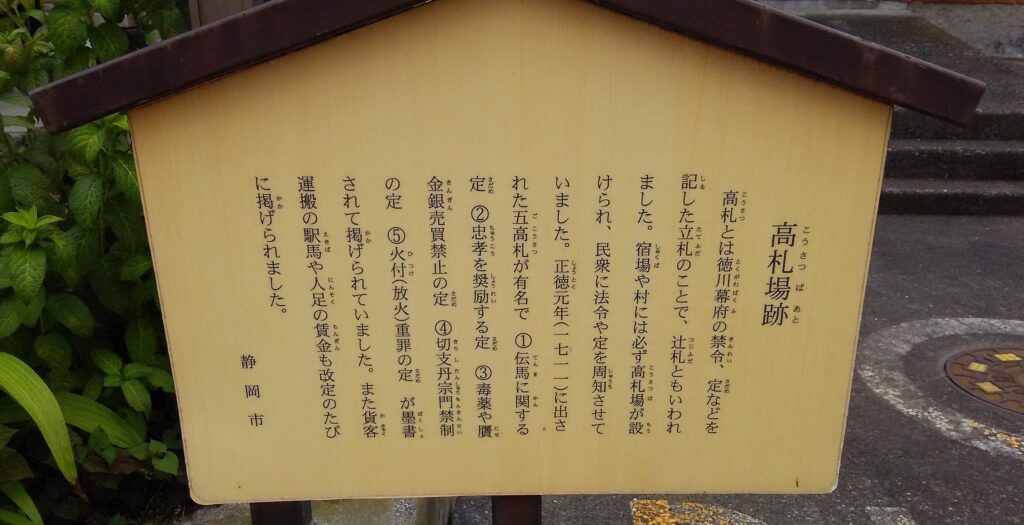

高札場跡

正徳元年(1711)に出された五高札が有名。 ① 伝馬に関する定 ② 忠孝を奨励する定 ③ 毒薬や贋金銀買売の禁止の定 ④ 切支丹宗門禁制の定 ⑤ 火付(放火)重罪の定

また貨客運搬の駅馬や人足の賃金も改定のたびに掲げられる。

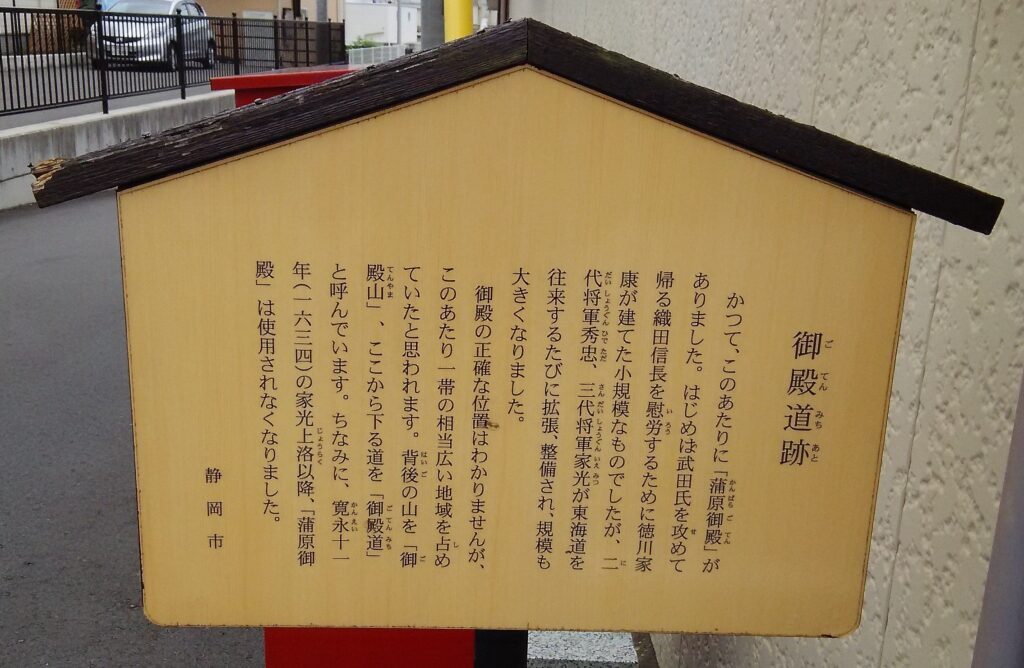

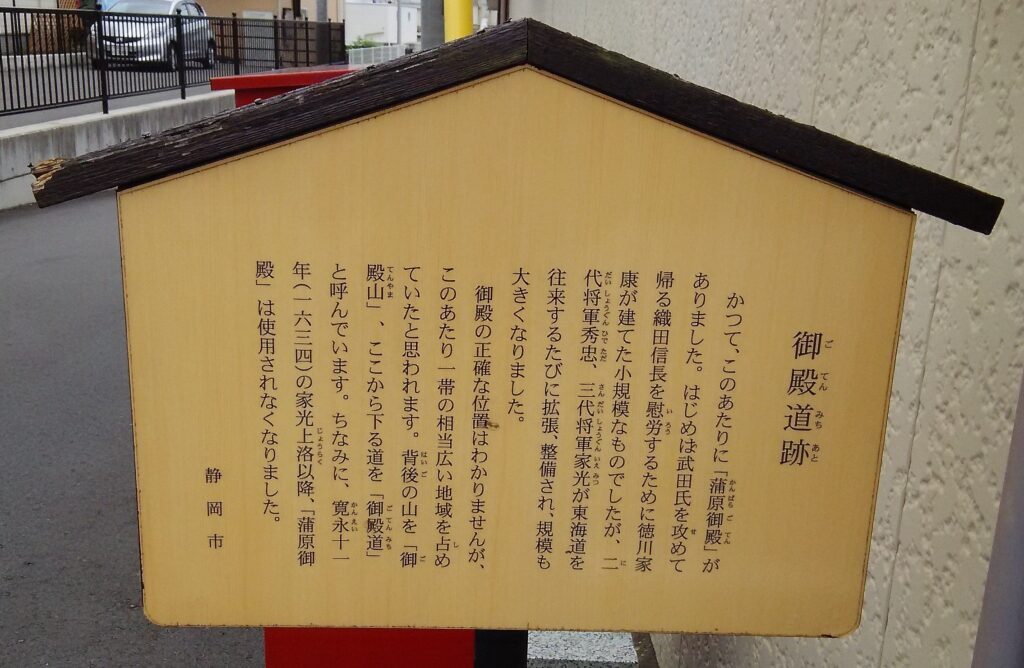

御殿道跡(ごてんみちあと)

かつてこのあたりに「蒲原御殿」があった。はじめは武田氏を攻めて帰る織田信長を慰労するため徳川家康が建てた小規模なものだった。二代将軍秀忠、三代将軍家光が東海道を往来するたびに拡張、整備され大きくなった。

正確な位置はわからない。背後の山を「御殿山」、ここを下る道を「御殿道」と呼んでいる。寛永11年(1634)の家光上洛以降使用されなくなった。

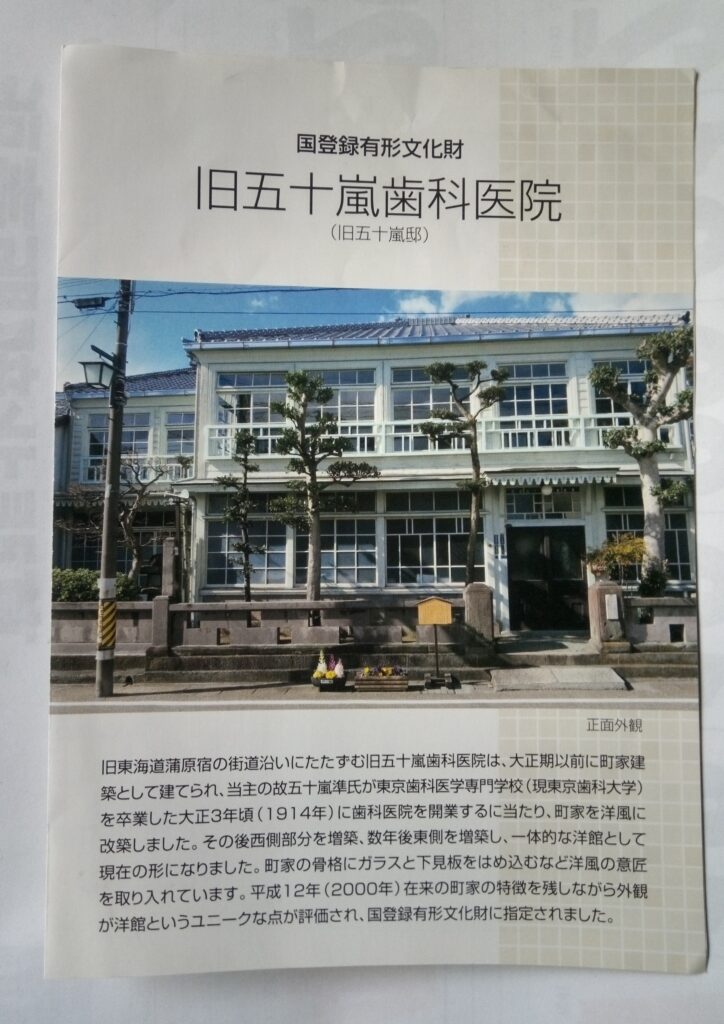

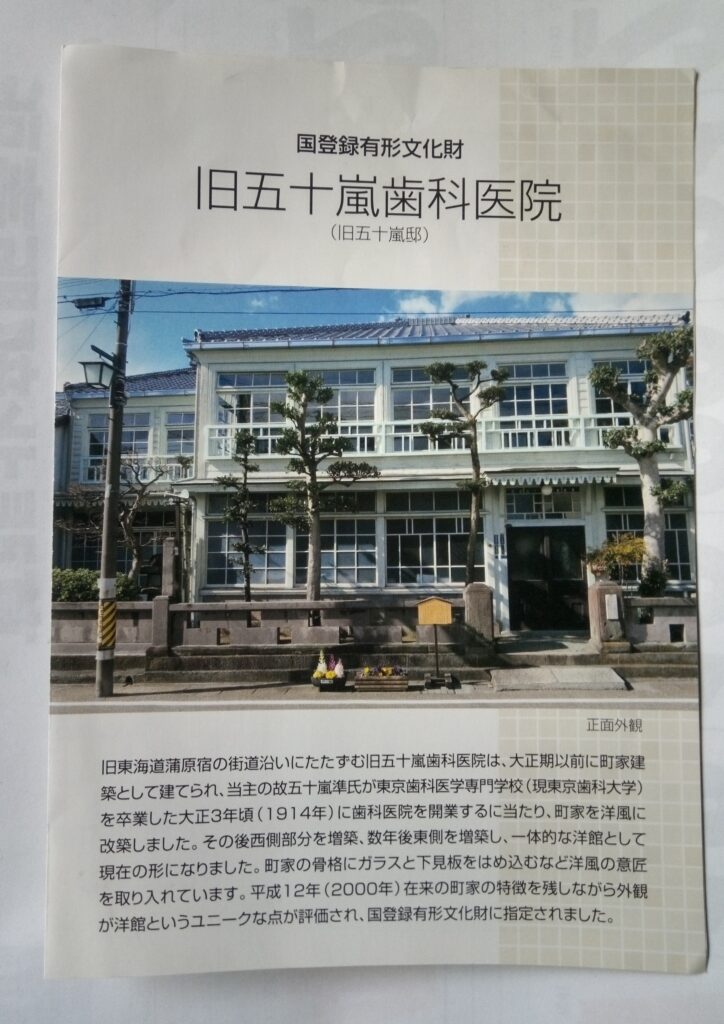

旧五十嵐歯科医院

大正時代に建てられました。中は町屋の特徴を残した和風で外観は洋風です。見学することができ講演会や催し物を行われている。

由比宿を抜け薩埵峠に向かう

写真のピントが合っていませんが39番目の一里塚址

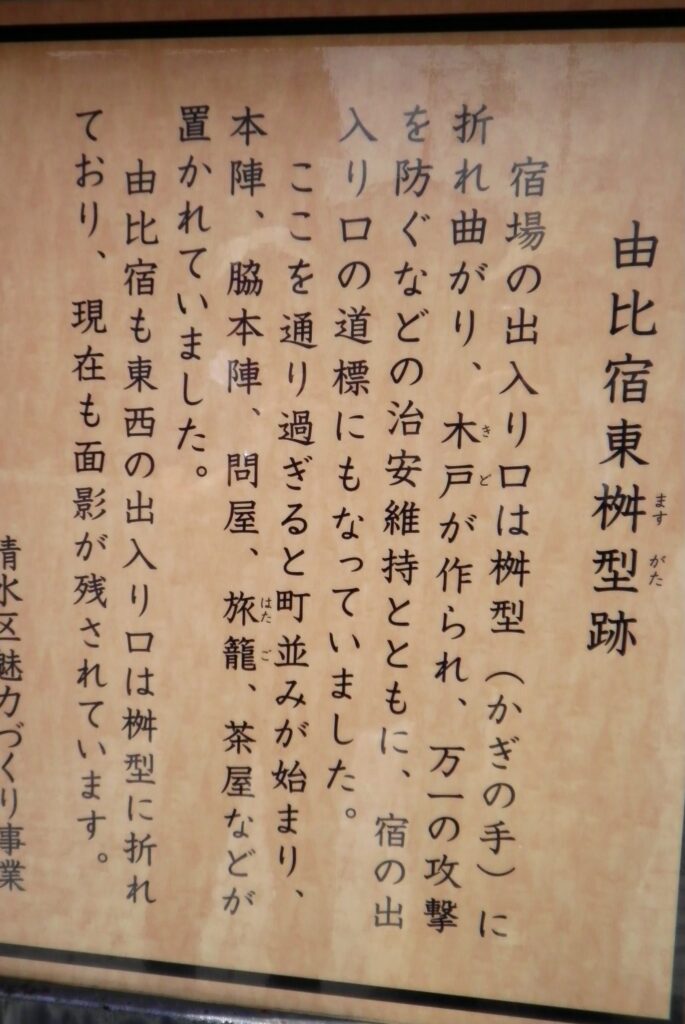

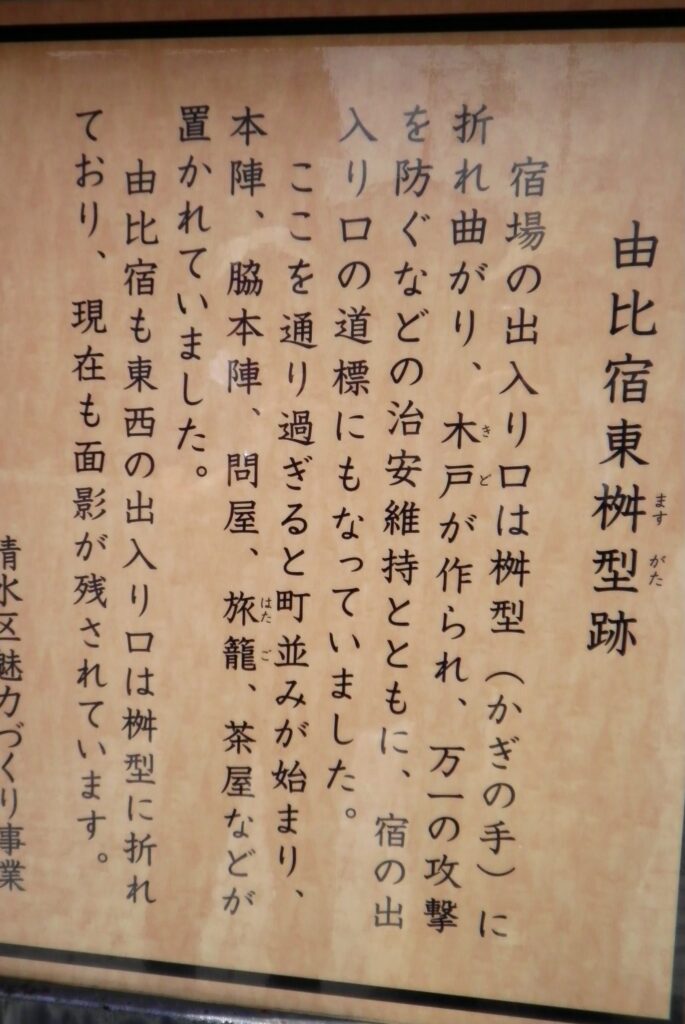

由比宿東桝形跡案内

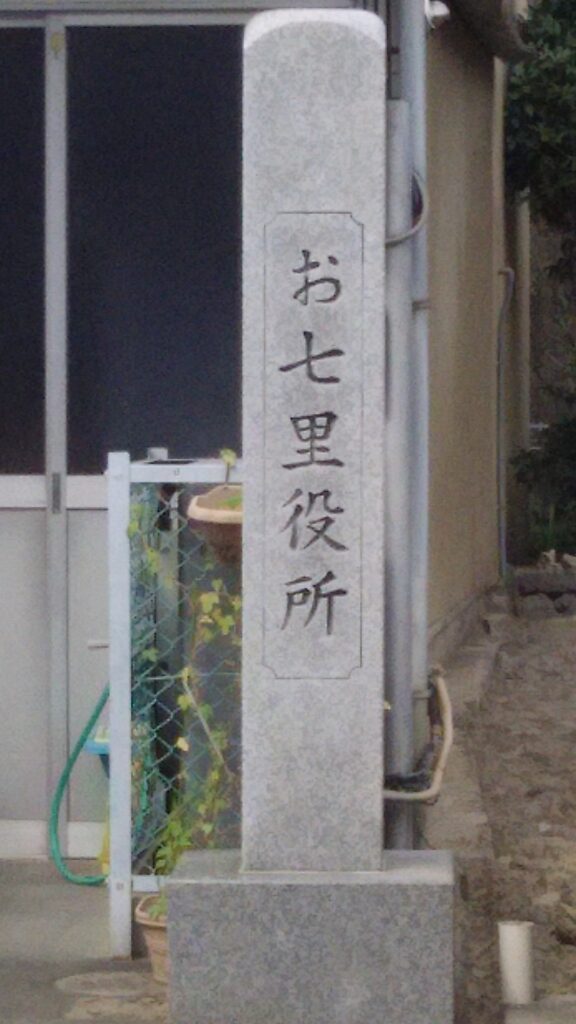

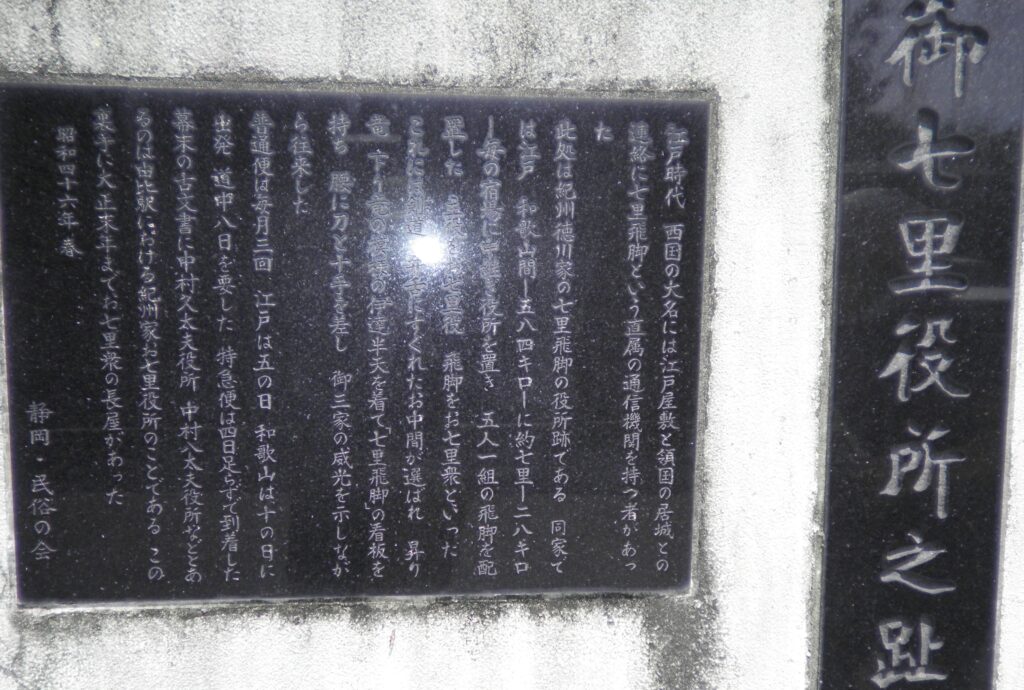

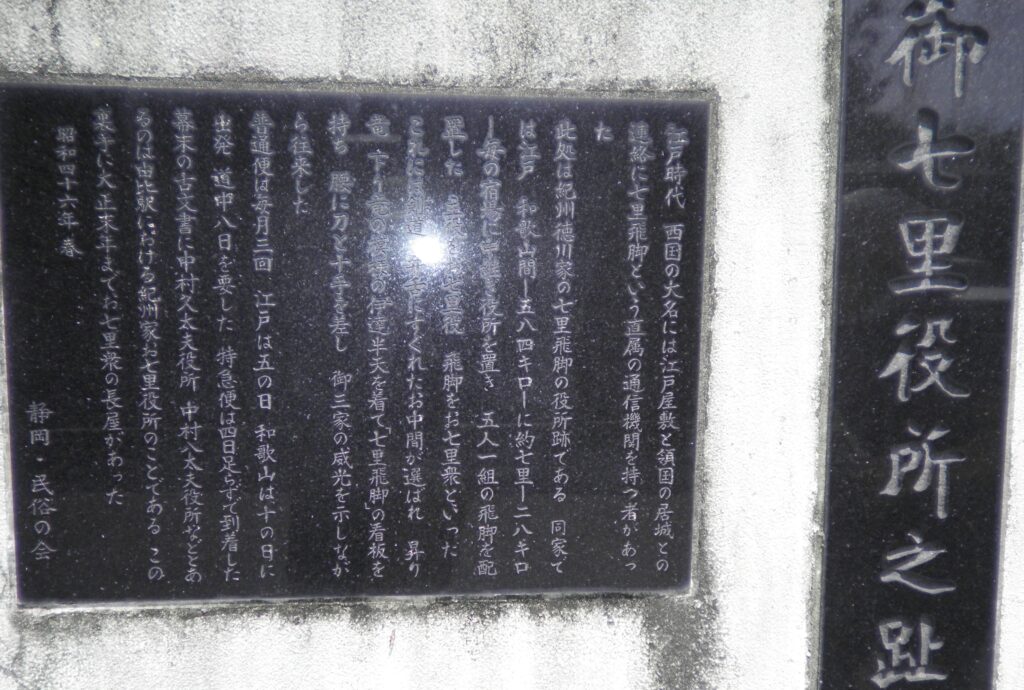

御七里役所之跡碑

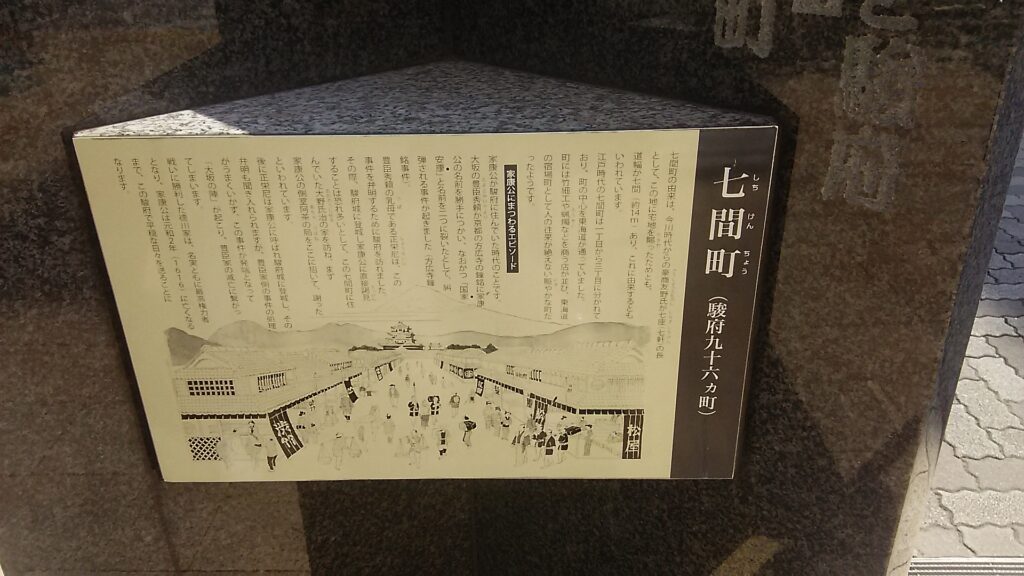

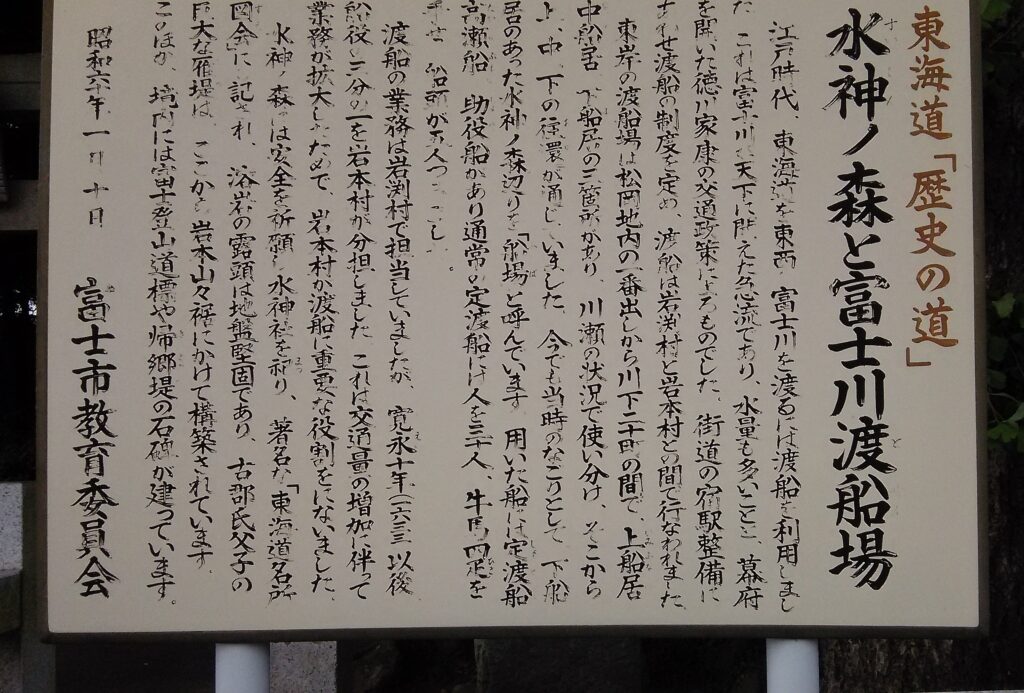

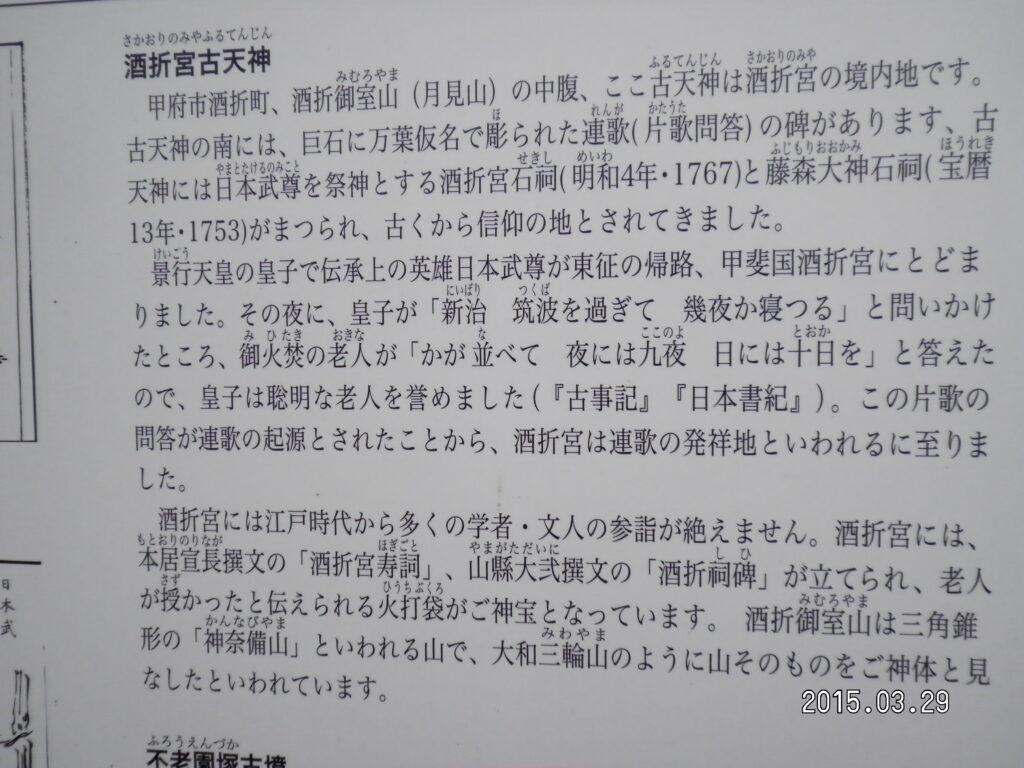

江戸時代、西国大名が江戸屋敷と領国との間に七里飛脚という特別の通信機関をもつものがあった。

ここは紀州徳川家の七里飛脚の役所跡。江戸・和歌山間584キロの間に28キロ(約7里)ごとの宿場に中継ぎ役所を置き、5人1組の飛脚を配置した。主役をお七里役、飛脚をお七里衆といった。これには剣道弁舌すぐれたお中間が選ばれた。

昇り竜と下り竜の模様の伊達半天を着て「七里飛脚」の看板を持ち腰に刀と十手を差し御三家の威光を示しながら往来した。普通便は毎月3回、江戸は5の日和歌山は10の日に出発。道中8日を要した。特急便は4日足らずで到着した。

幕末の古文書に中村久太夫役所、中村八太夫役所などとあるのは由比駅おける紀州家のお七里役所のことである。この裏に大正末年までお七里衆の長屋があった。

とても詳しい説明でした。飛脚の走っている姿が浮かびます。さすが紀州徳川家の感も。

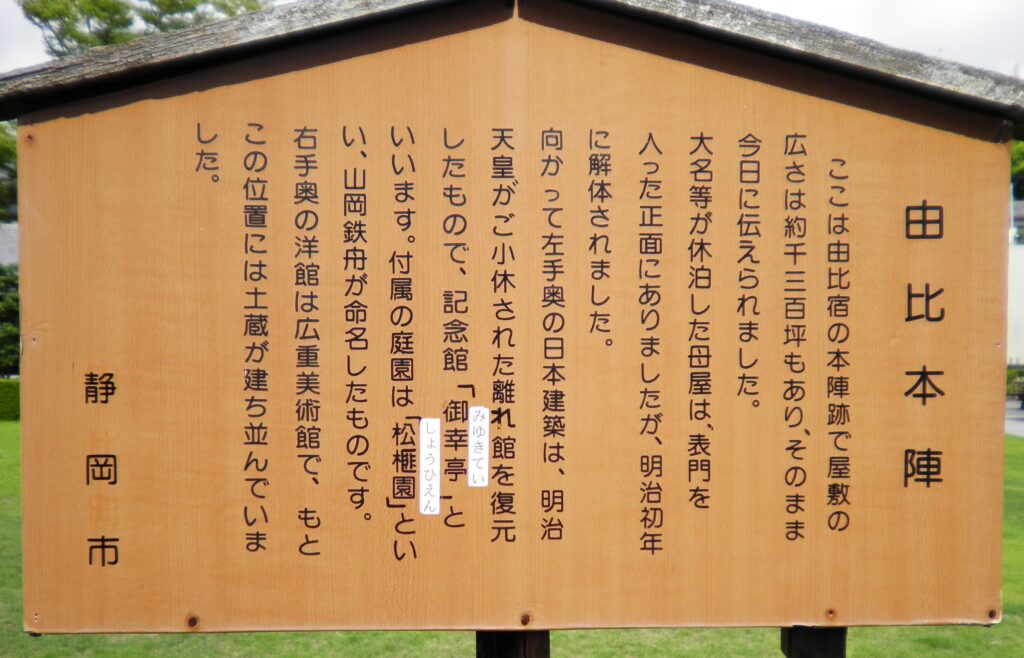

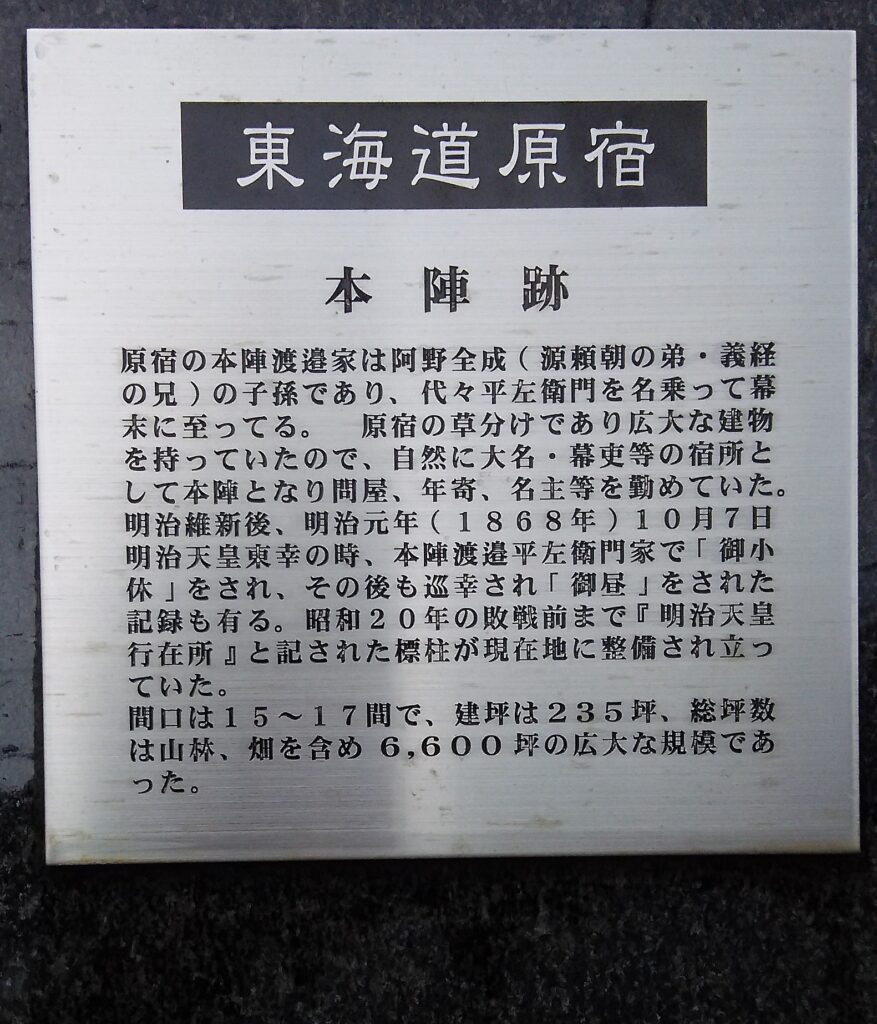

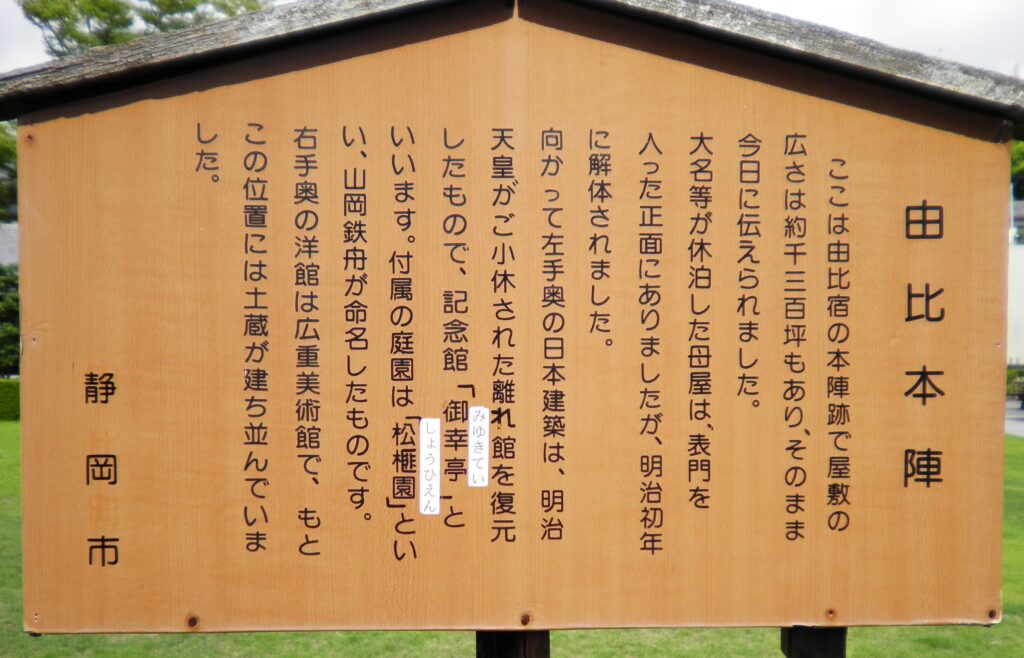

由比本陣案内板

本陣跡 今は本陣公園となっていて東海道由比宿交流館、静岡市東海道広重美術館、記念館「御幸亭」(みゆきてい)などがあります。 御幸亭は明治天皇がご小休された離れの館を復元。付属の庭は松榧園(しょうひえん)といい山岡鉄舟が命名したもの。

本陣井戸

御幸亭と庭 右側の四角い建物が広重美術館。時間の関係で残念ながら見学していない。

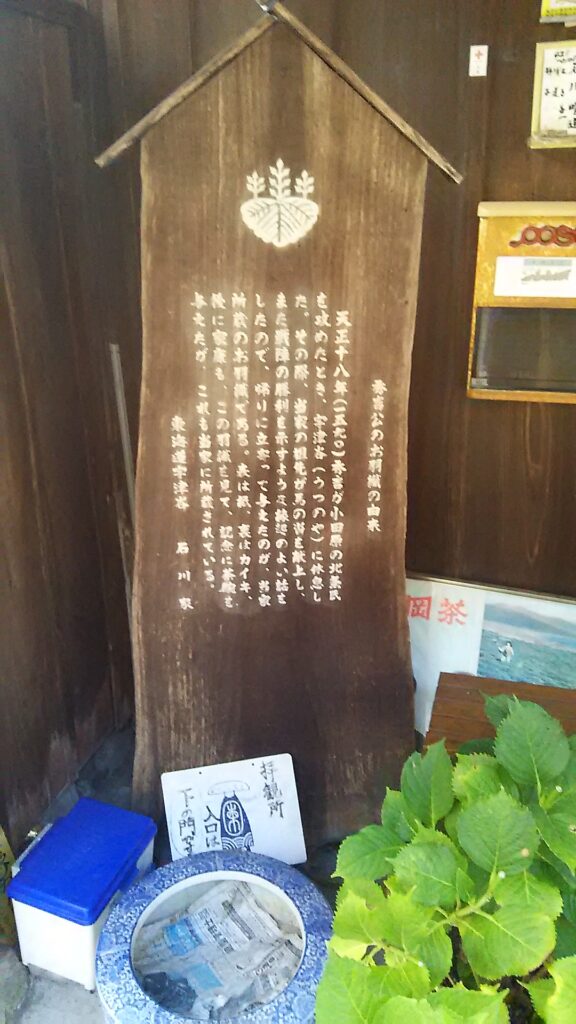

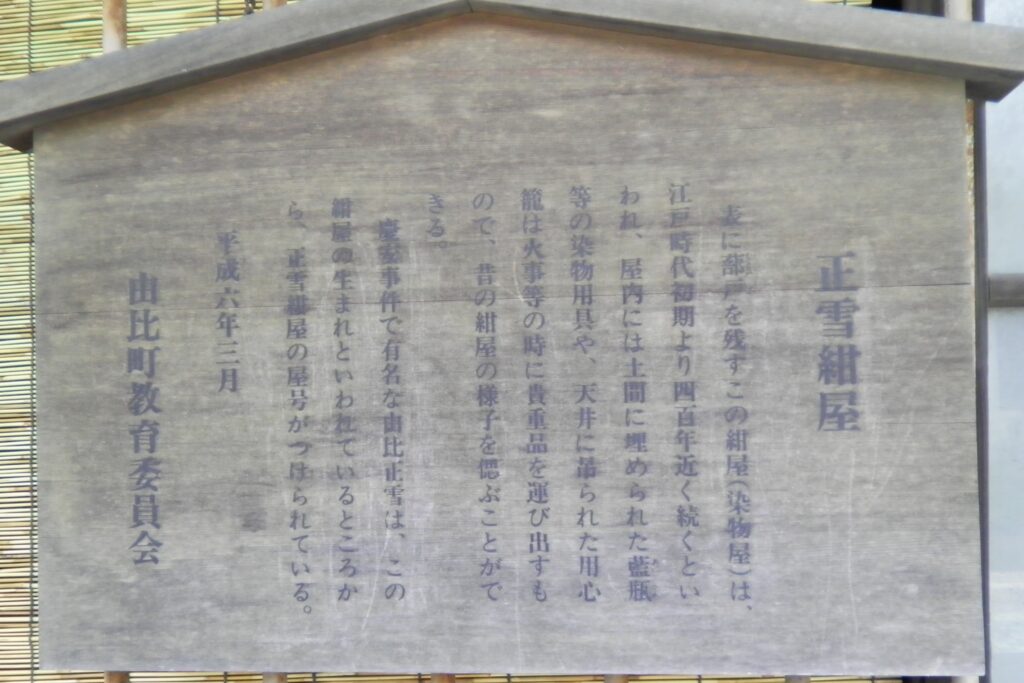

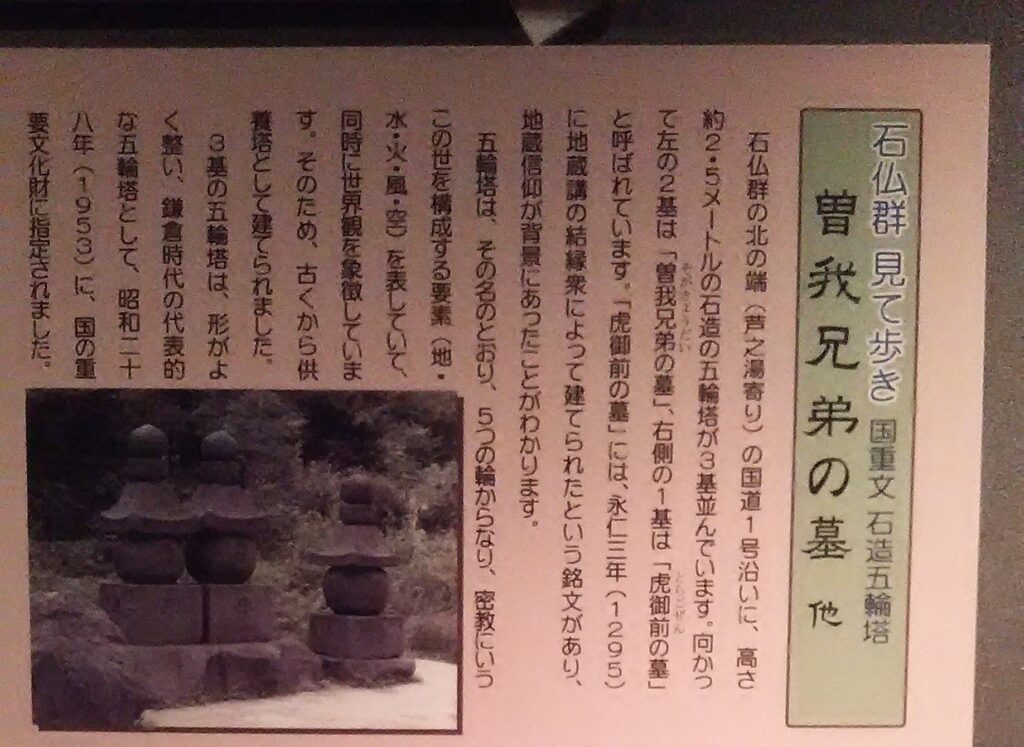

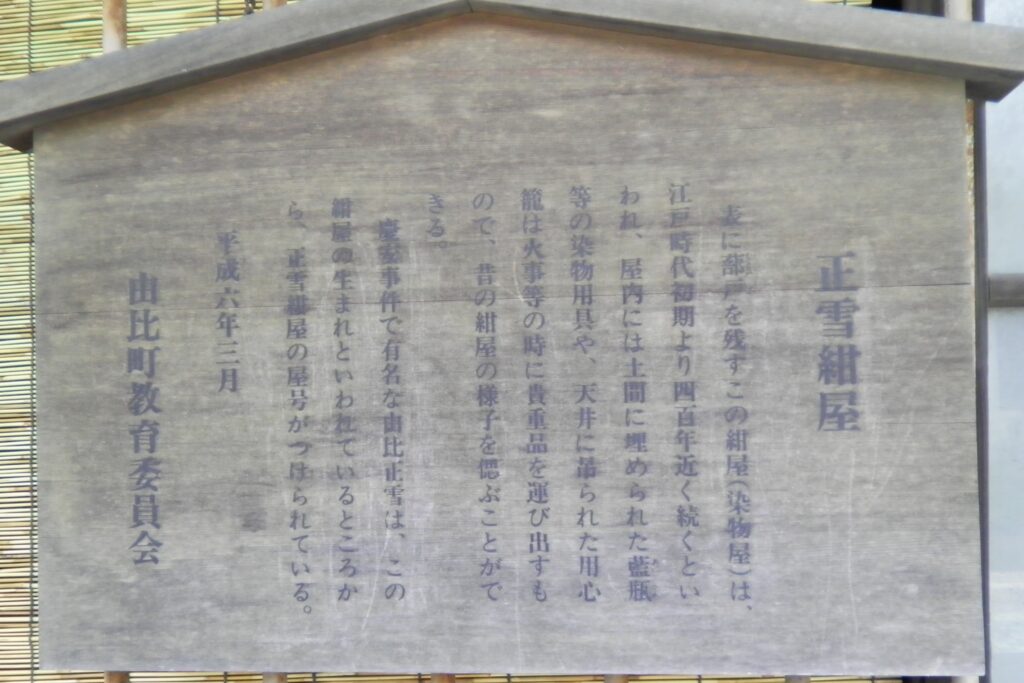

正雪紺屋

この紺屋(染物屋)は、江戸時代初期より400年近く続くといわれ屋内には土間に埋められて藍瓶(あいかめ)等の染物用具や天井に吊られた用心籠は火事等の時貴重品を運び出すもので昔の紺屋の様子を偲ぶことができる。慶安事件で有名な由比正雪は、この紺屋の生まれといわれているところから、正雪紺屋の屋号がつけられている。

400年とは驚きである。

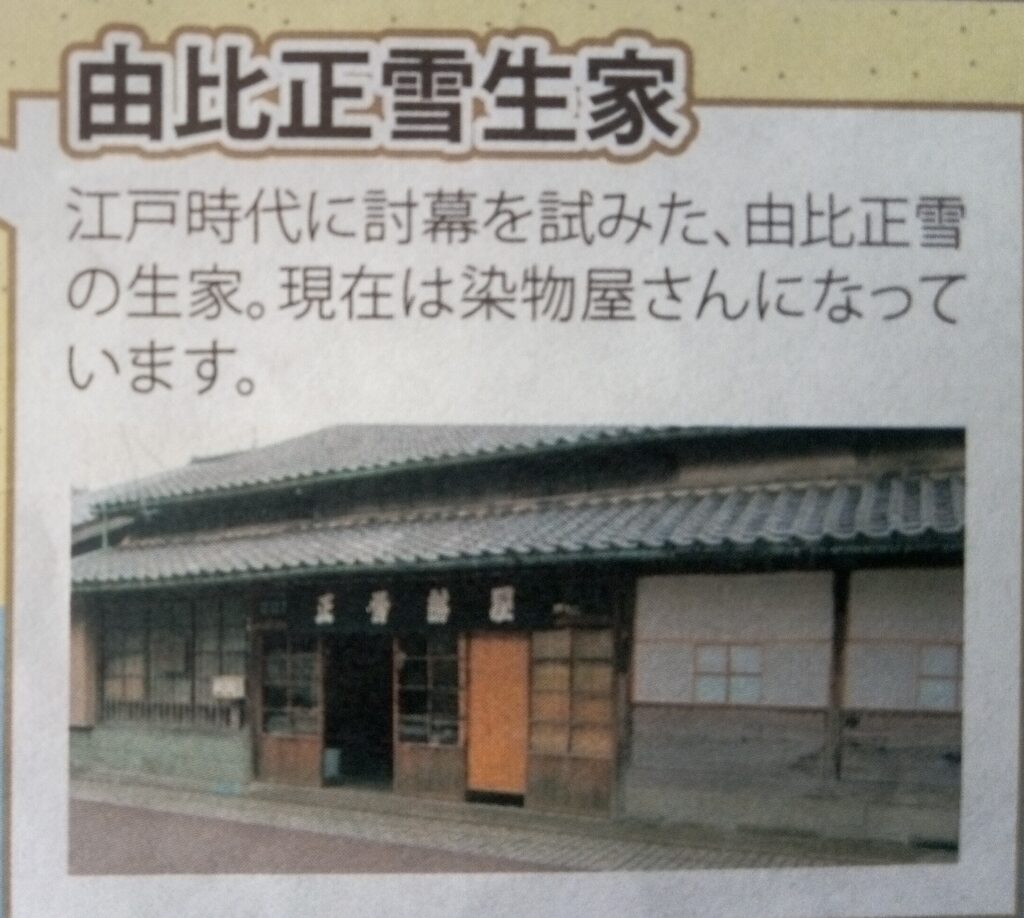

由比正雪生家の写真は地元のパンフから使わせてもらいました。

慶安事件について正雪紺屋で出されているパンフから補います。

慶安4年(1651)4月、三代将軍家光が死去すると、その7月、由比正雪らにより幕府転覆が企てられた。7月29日を期して、江戸、駿府、京都、大阪で一斉に事を起こし、全国の浪人を蜂起、糾合。正雪は、久能山において東西の指揮にあたるという計画。しかし直前に訴人す者があり失敗。7月26日、由比正雪は駿府城下の梅屋で同志と共に自刃。

大名の取りつぶしにより浪人がふえその窮状と政治を改めさせるための訴えでした。

正雪紺屋の奥には正雪遺品を埋めた祠がある。

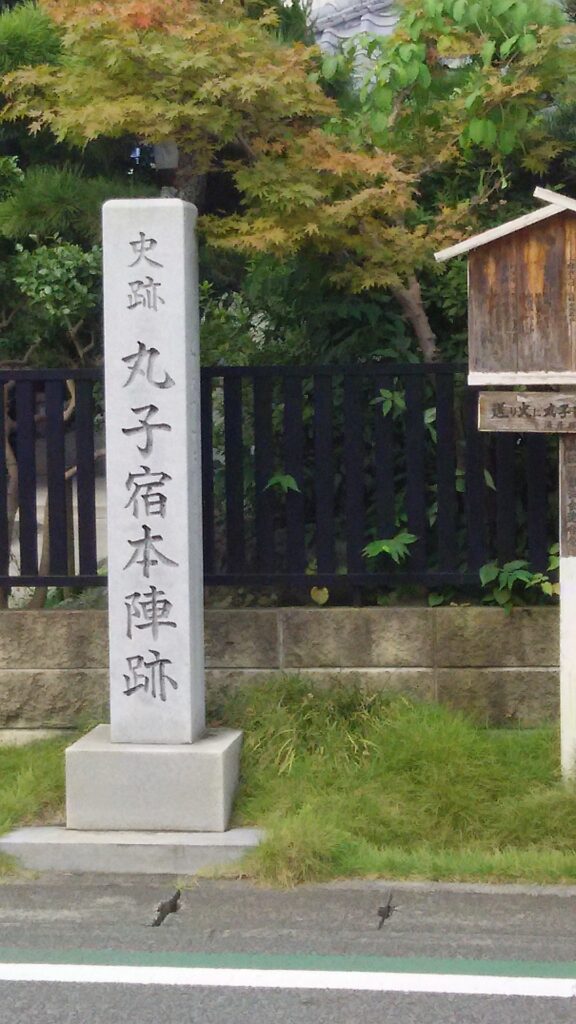

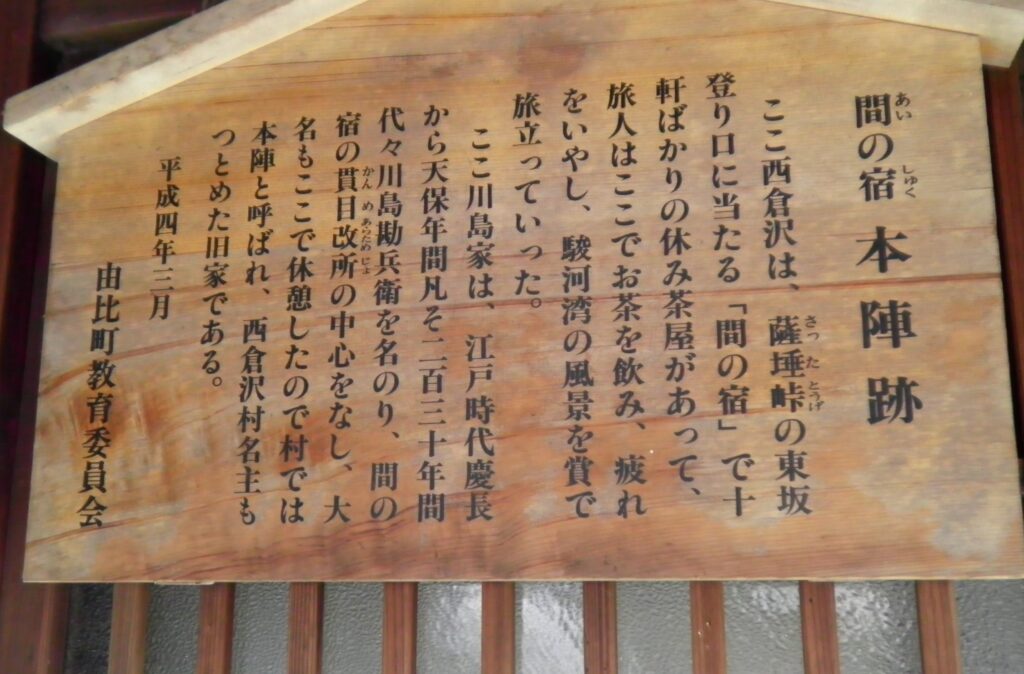

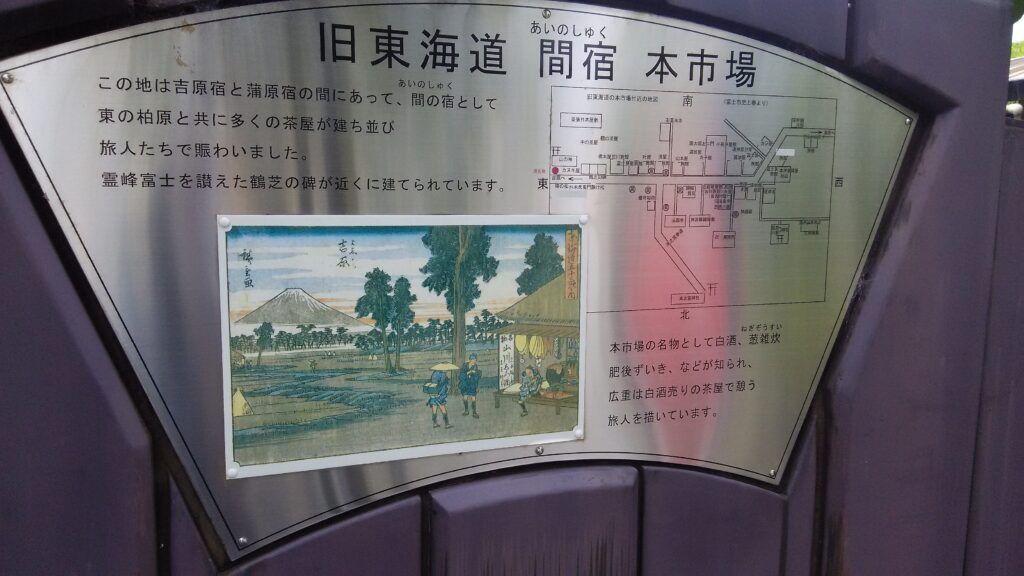

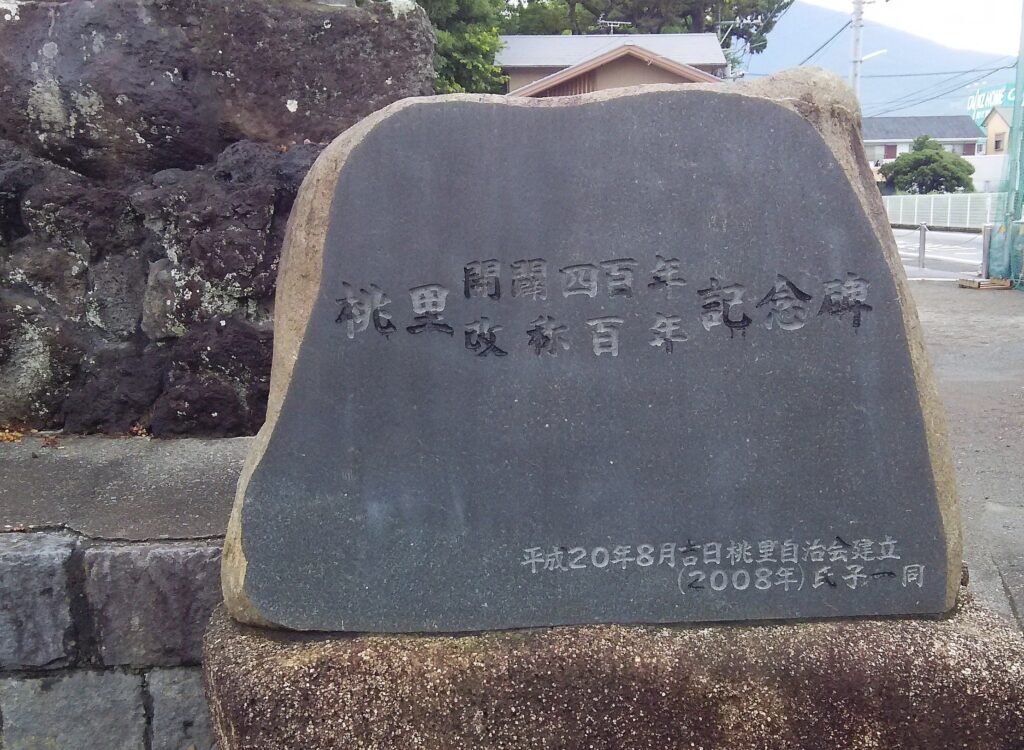

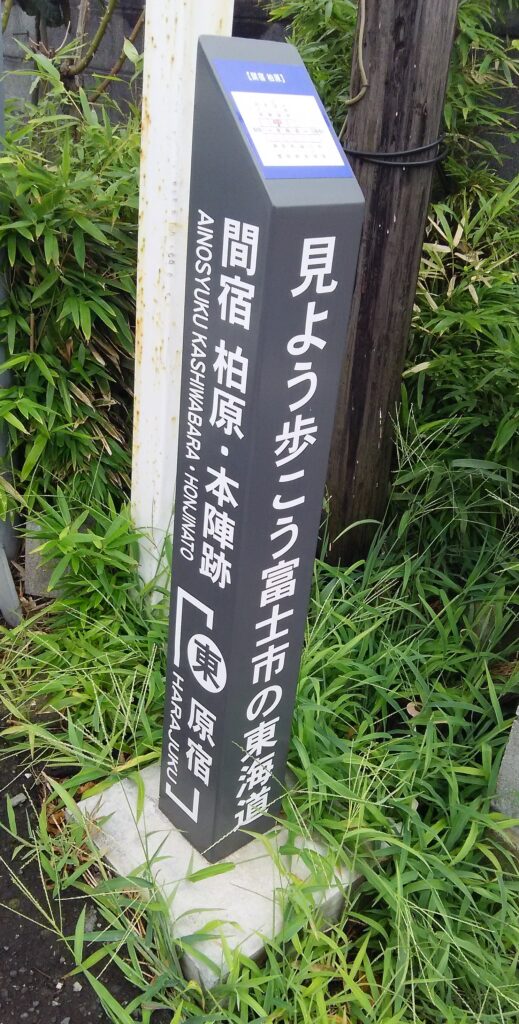

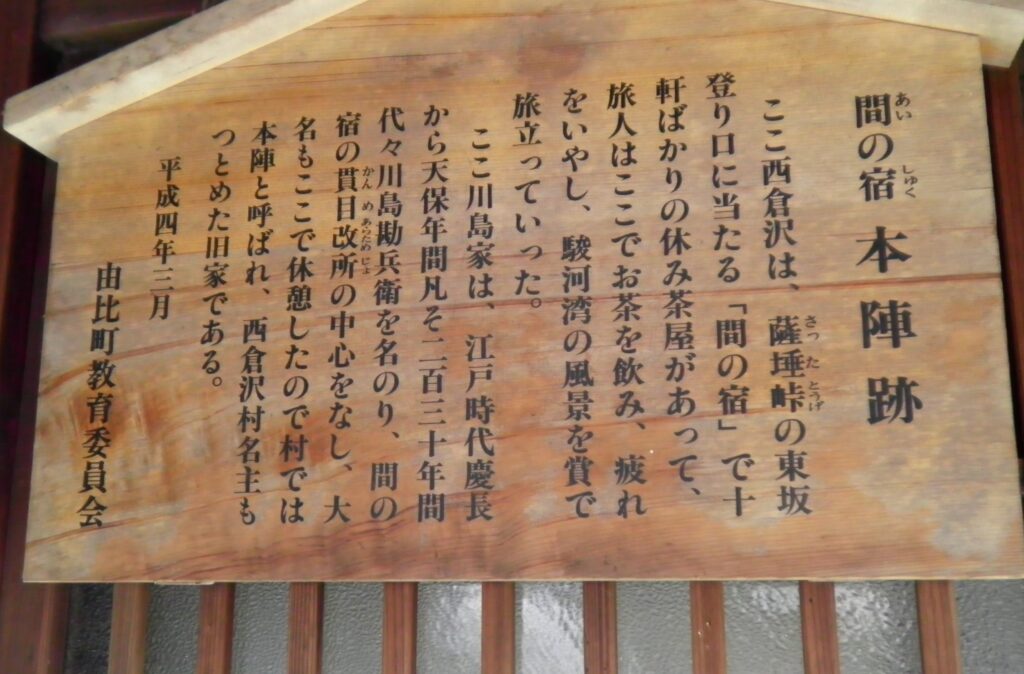

間の宿本陣跡

ここ川島家は江戸時代慶長から天保年間凡そ230年間間の貫目改所の中心をなし大名など休憩したので村では本陣と呼んだ。

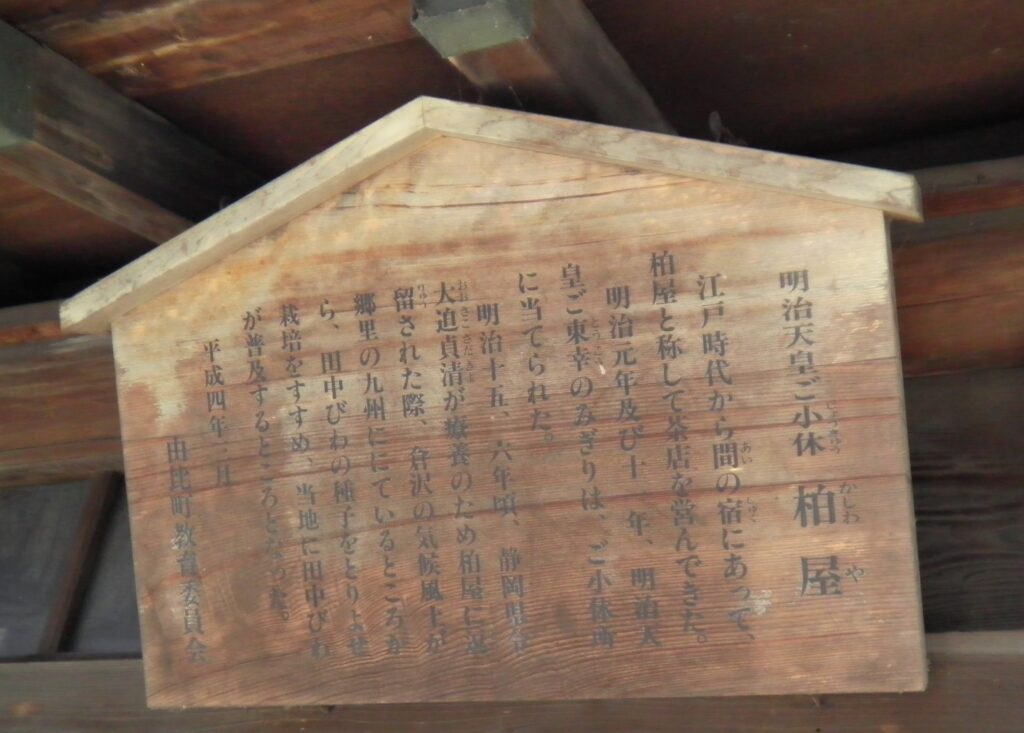

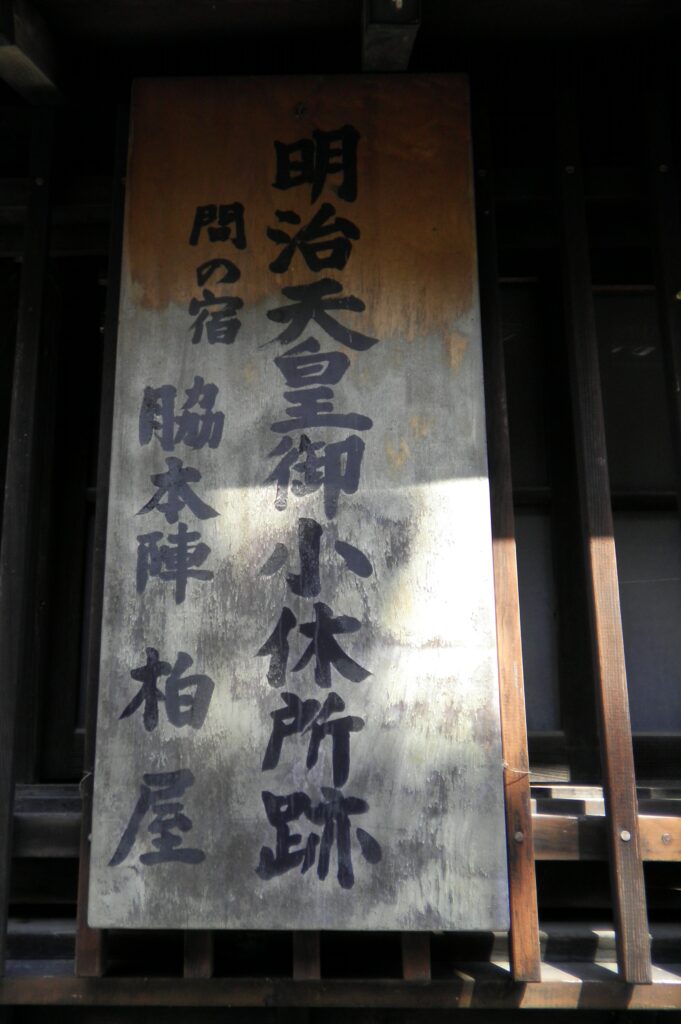

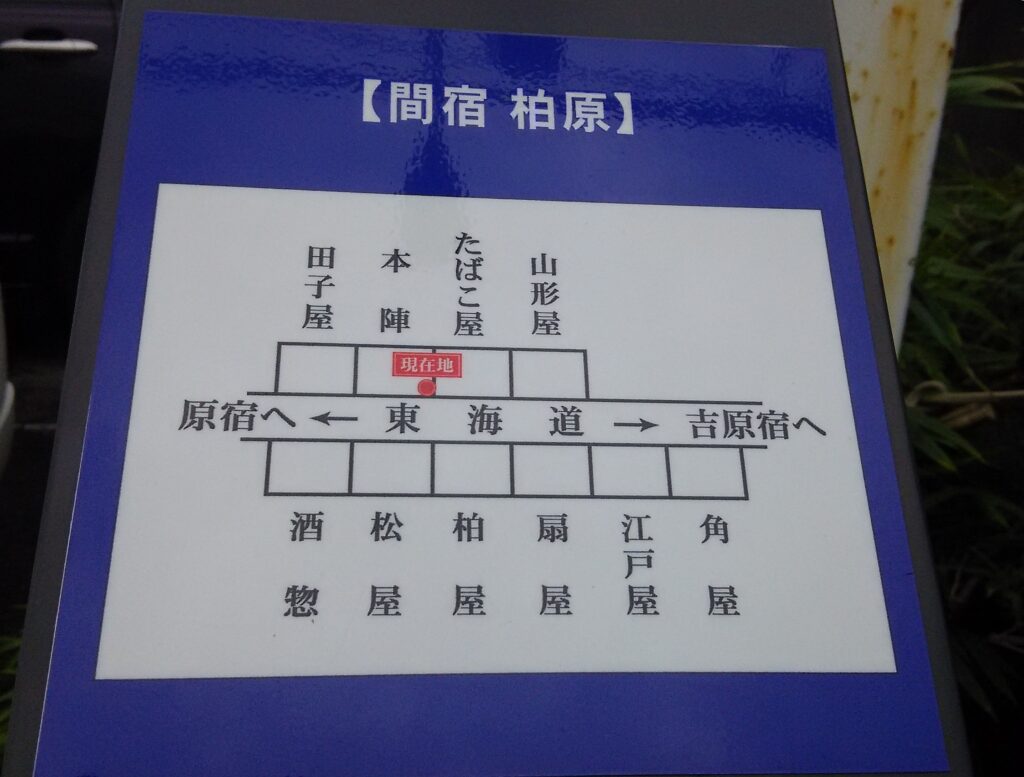

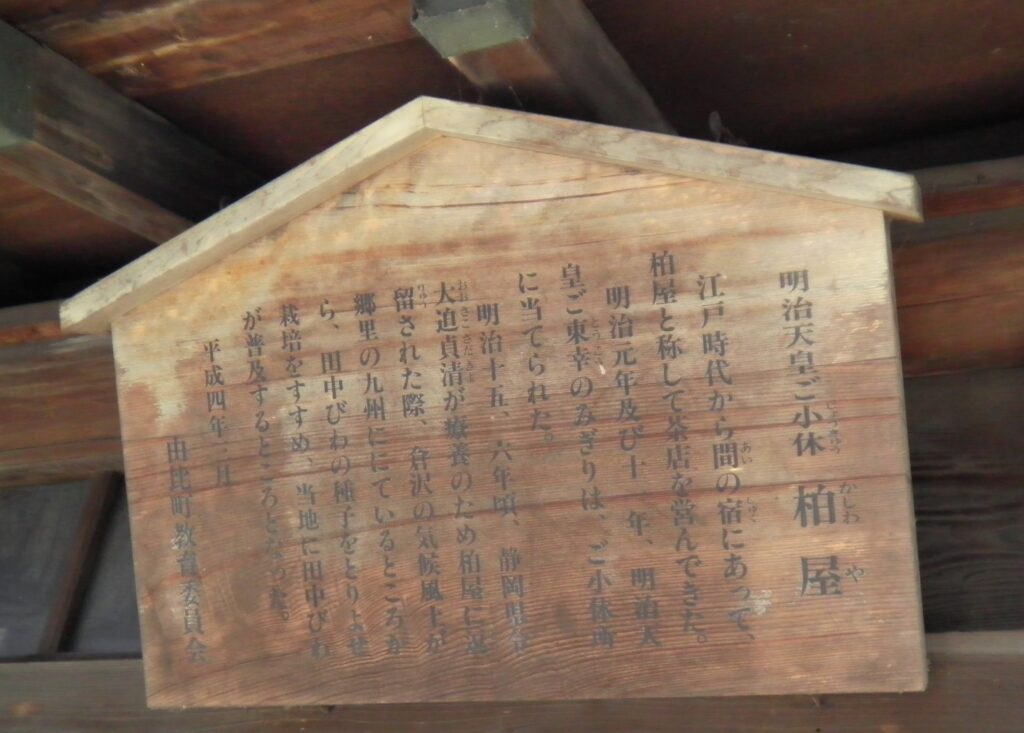

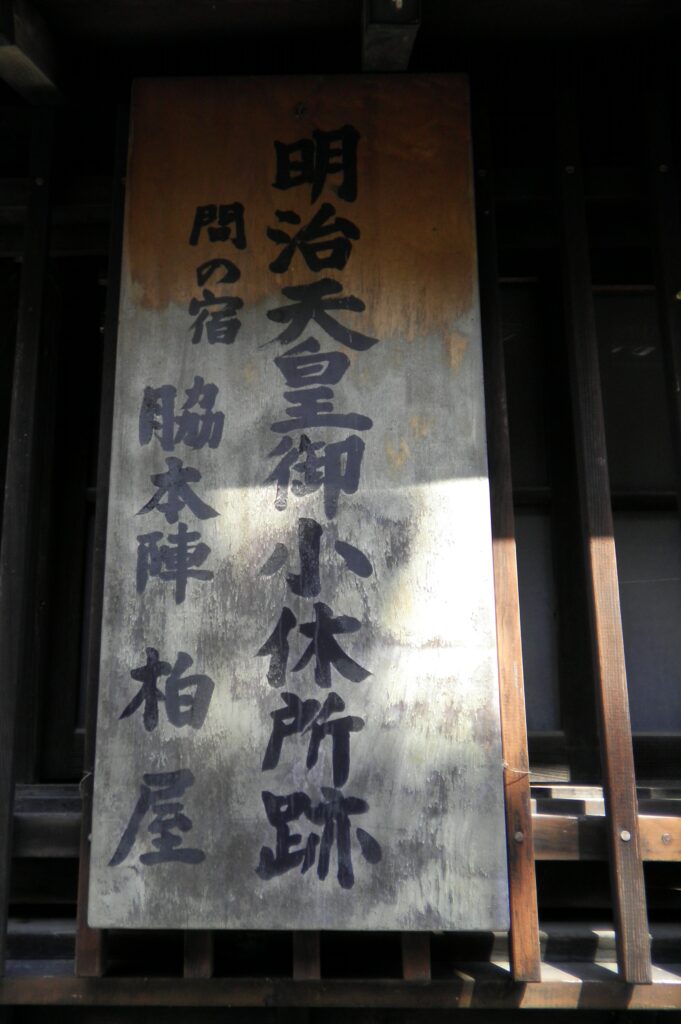

間の宿の脇本陣柏屋

ここは江戸時代から柏屋と称し茶店を営んできた。明治元年及び11年明治天皇ご東幸のみぎりご小休所にあてられた。また静岡県令・大迫貞清が療養のため逗留。郷里の九州の気候風土とが似ているため田中びわの種子をとりよせ栽培をすすめ当地の田中びわが普及した。

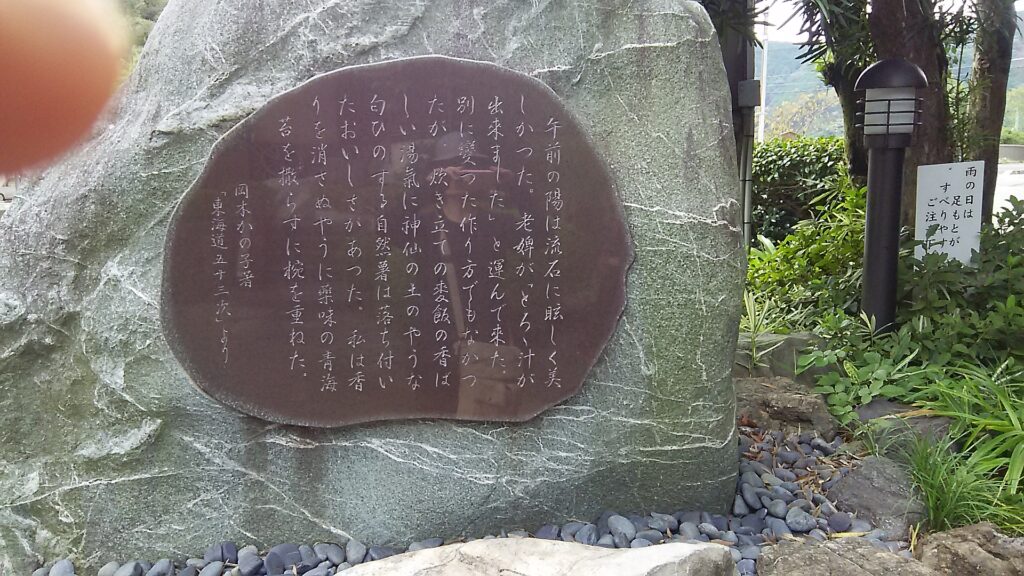

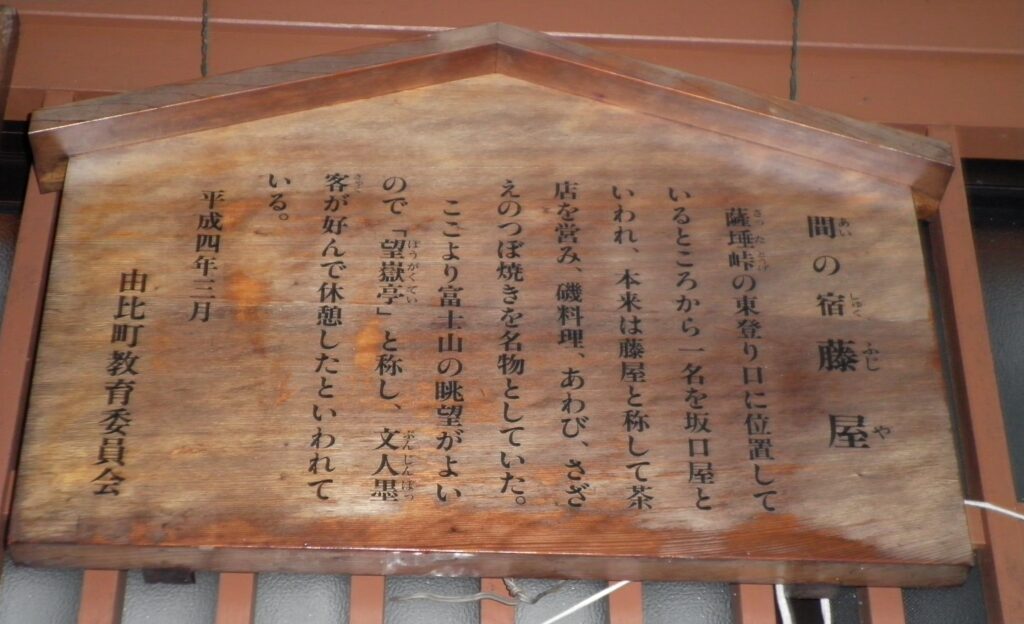

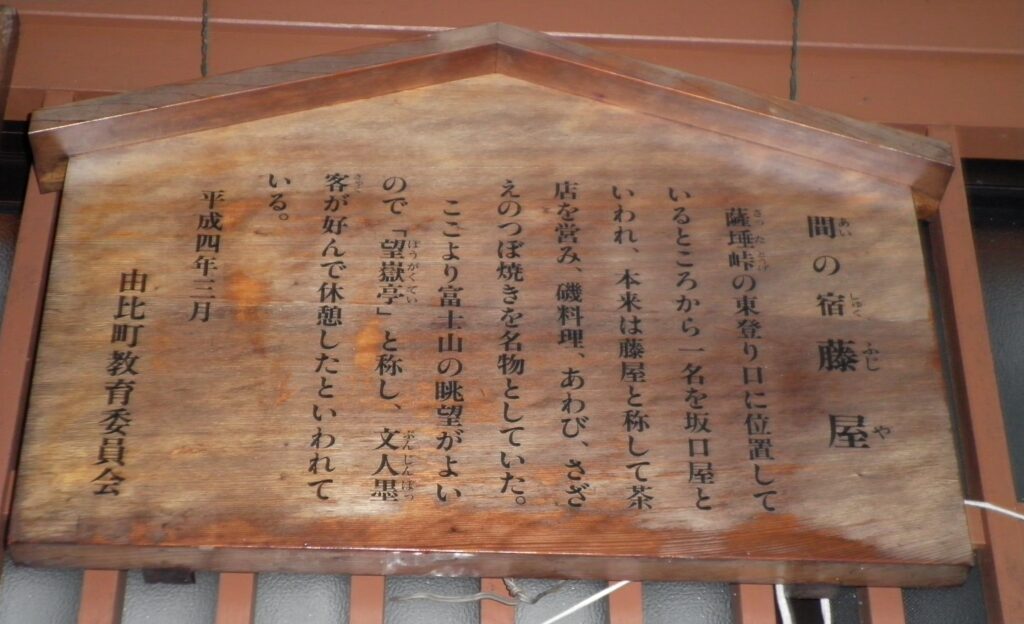

間の宿・藤屋・望嶽亭

薩埵峠の東登り口の位置していることから坂口屋ともいわれ茶店を営んでいた。ここより富士山の眺望がよいので「望嶽亭」とも称し文人墨客が好んで休憩した。

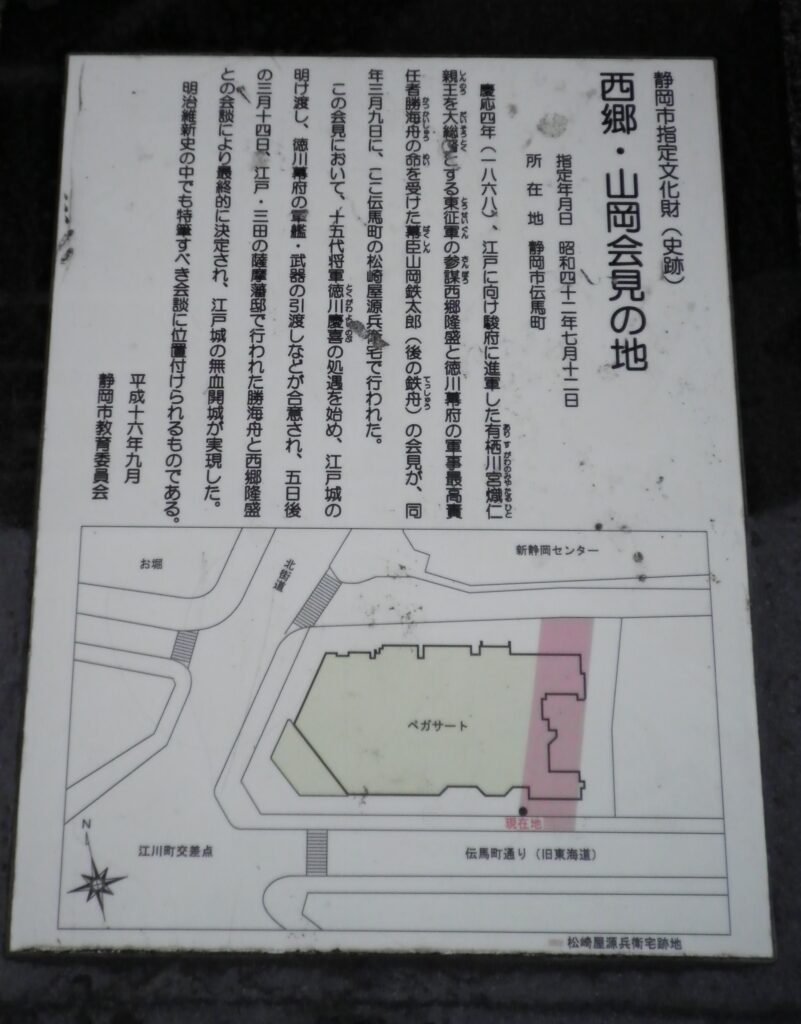

望嶽亭・山岡鉄舟ゆかりの家

素通りしてしまったのですが山岡鉄舟をかくまった家でした。駿府にいる西郷隆盛に江戸総攻撃中止の談判に向かう途中で官軍に見つかってしまい「望嶽亭」の扉をたたきかくまってもらい漁師に変装し舟で逃がすのです。送り先は清水の次郎長のところでした。ここで逃がしてもらわなければ江戸城無血開城はなく江戸は血と火の海だったかもしれません。

パンフからの写真ですと建物は一階ですが実は二階で、一階の床の間に隠し階段があり蔵の一階に下りられるようになっているそうです。扉を開けると前は浜辺。いやはや映画のような場面が浮かぶ。

街道には様々の歴史が隠されていて驚き。

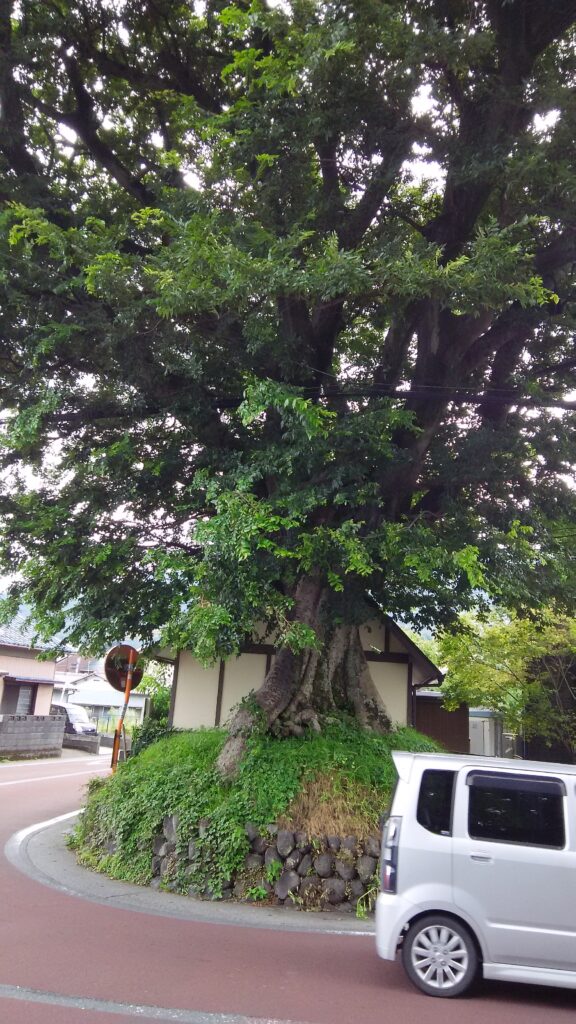

間の宿西倉沢の一里塚跡

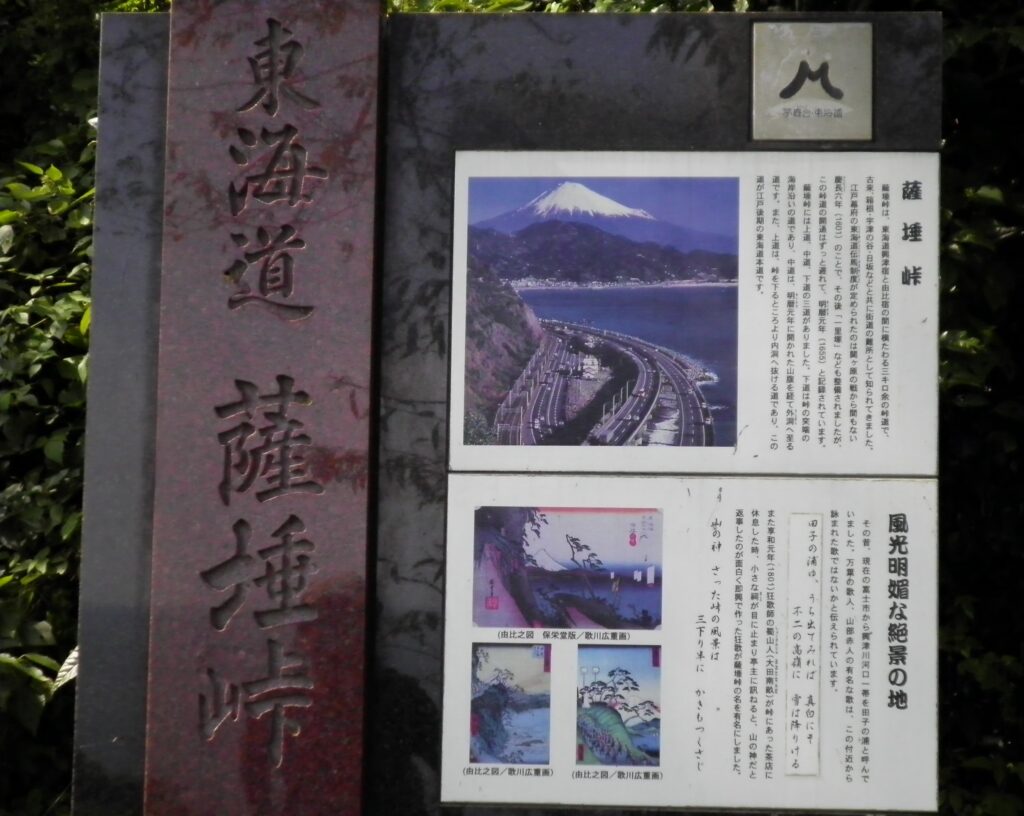

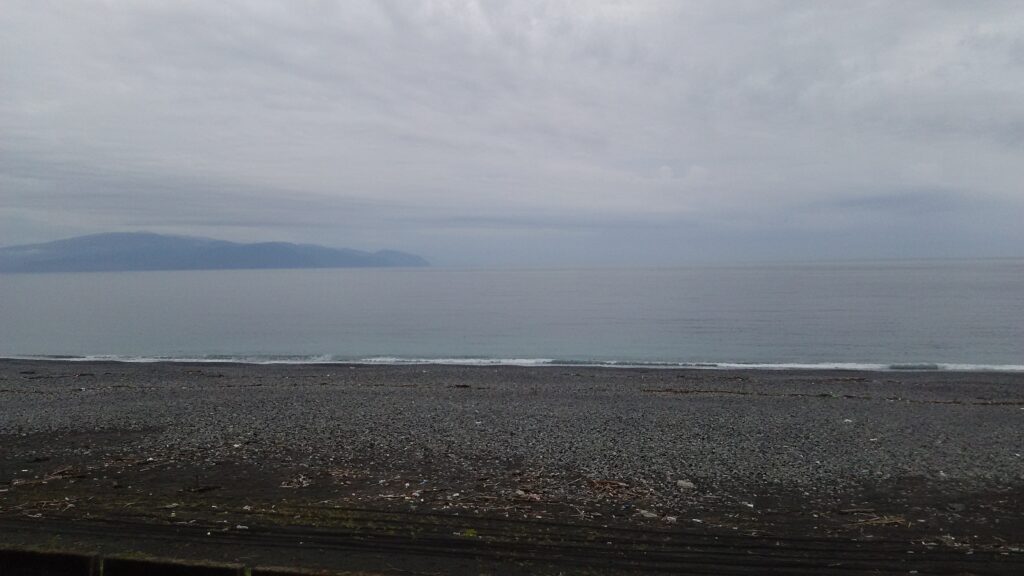

薩埵峠 お馴染みの風景を見ることができました。富士山は残念。残念が続いているような。東名高速、国道一号線、JR東海道線が交差している。

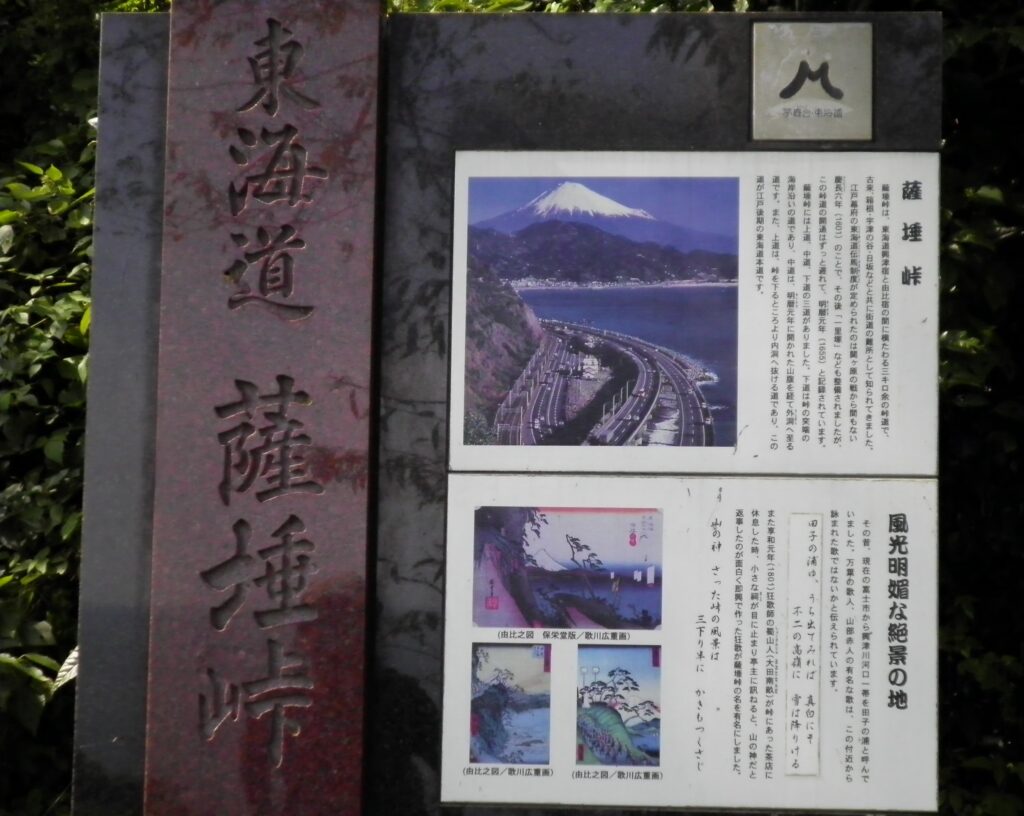

「薩埵峠」 薩埵峠の開通は明暦元年(1655)とおそかった。峠道は上道、中道、下道の三道があり、上道が江戸後期の東海道本道である。

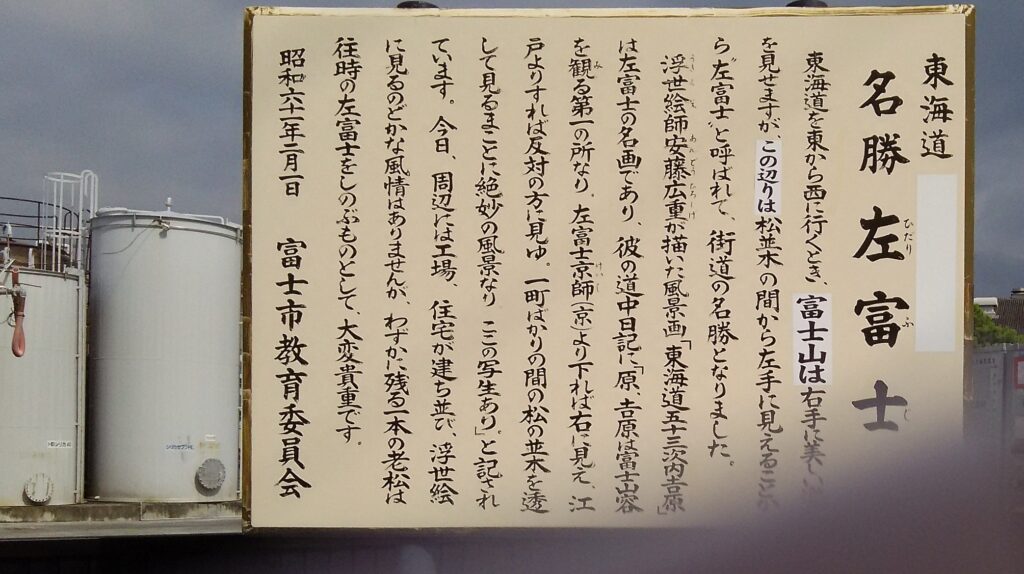

「風光明媚な絶景の地」 現在の富士市から興津川河口一帯を田子の浦と呼んでいる。万葉の歌人・山部赤人の有名な歌はこの付近から詠まれた歌ではないかと伝えられている。

田子の浦ゆ うち出てみれば 真白にそ 不二の高嶺に 雪は降りける

さらに享和元年(1801)狂歌師・蜀山人(太田南畝)が峠の茶店で休息した時、小さな祠が目に止まり亭主に訊ねると、山の神だと返事したのが面白く即興で作った狂歌が薩埵峠の名を有名のした。

山の神 さった峠の風景は 三下り半に かきもつくさじ

薩埵峠から下ってから途中の道が旧東海道なのかどうかよくわからなかった。友人とまあいいことにしようと歩きすすんだ。

瑞泉寺と常夜灯

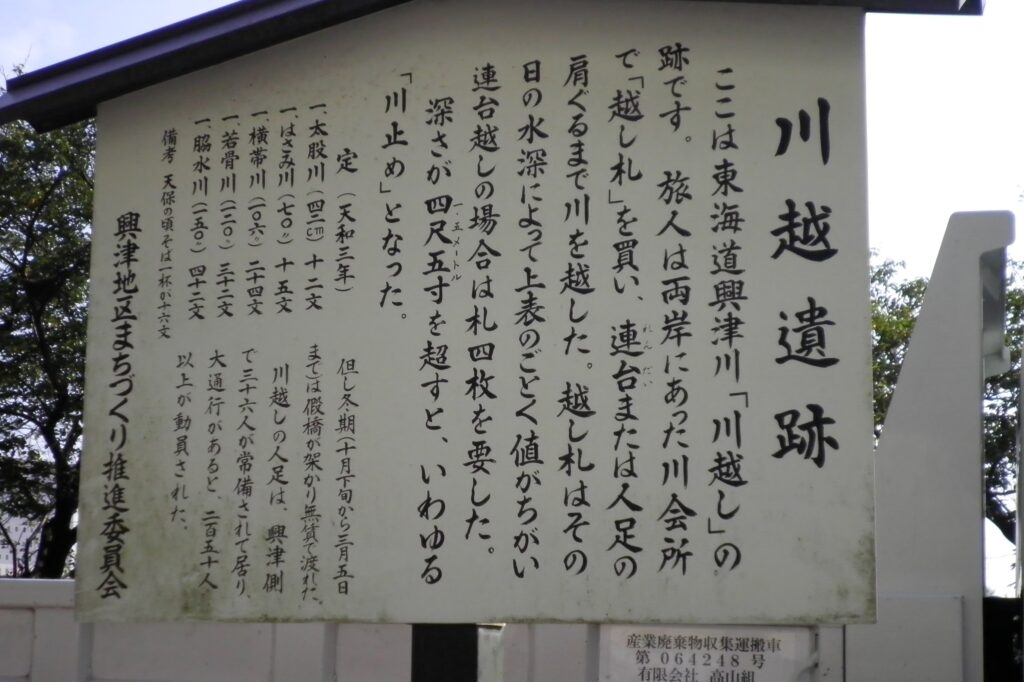

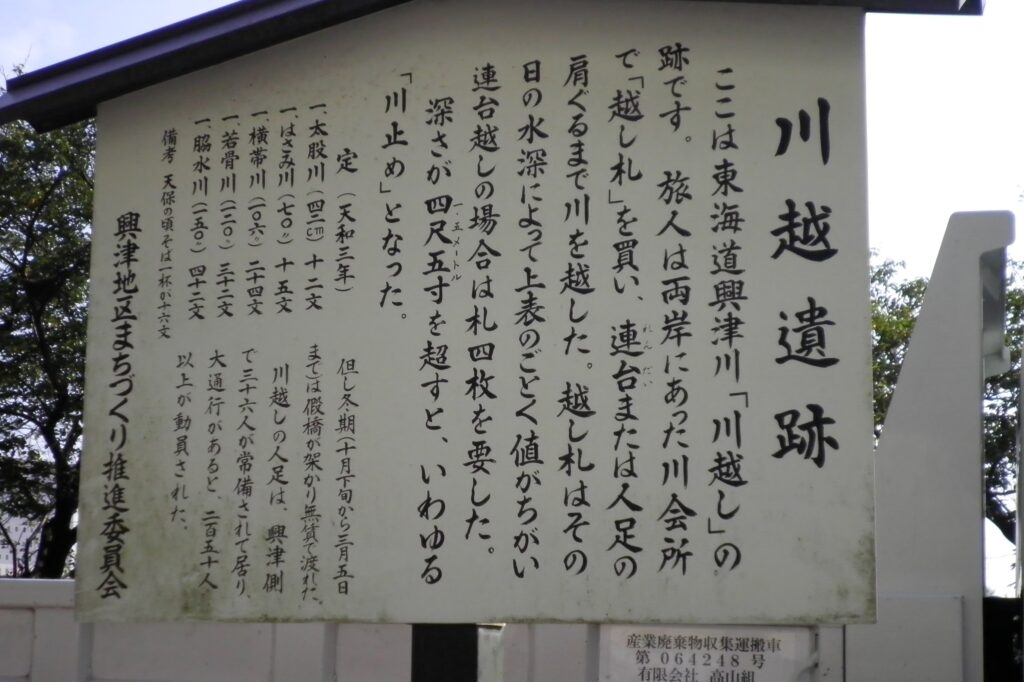

興津川の渡し場跡

旅人は両岸にあった川合所で「越し札」を買い連台または人足の肩車で川を越した。水の深さで値が変わり連台は札4枚を要した。深さが四尺五寸を越すと「川止め」。

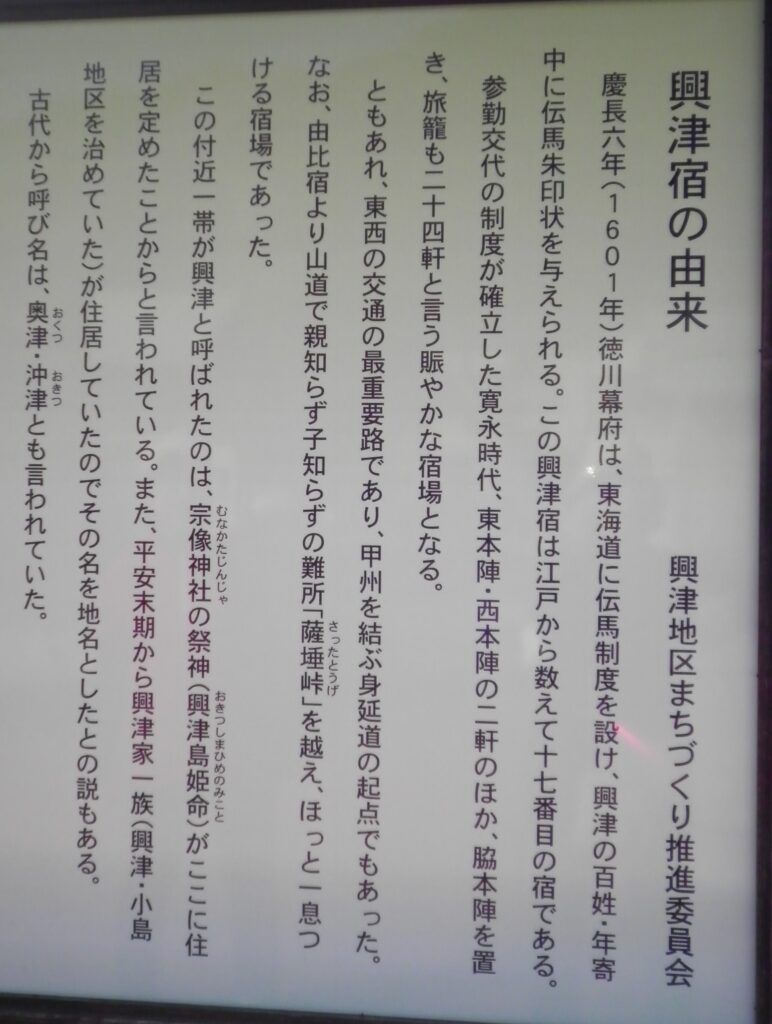

興津川を渡れば興津宿に入ります。

髭題目の碑と常夜灯 この右手の道が身延山道となっていて身延山久遠寺への信仰の道です。

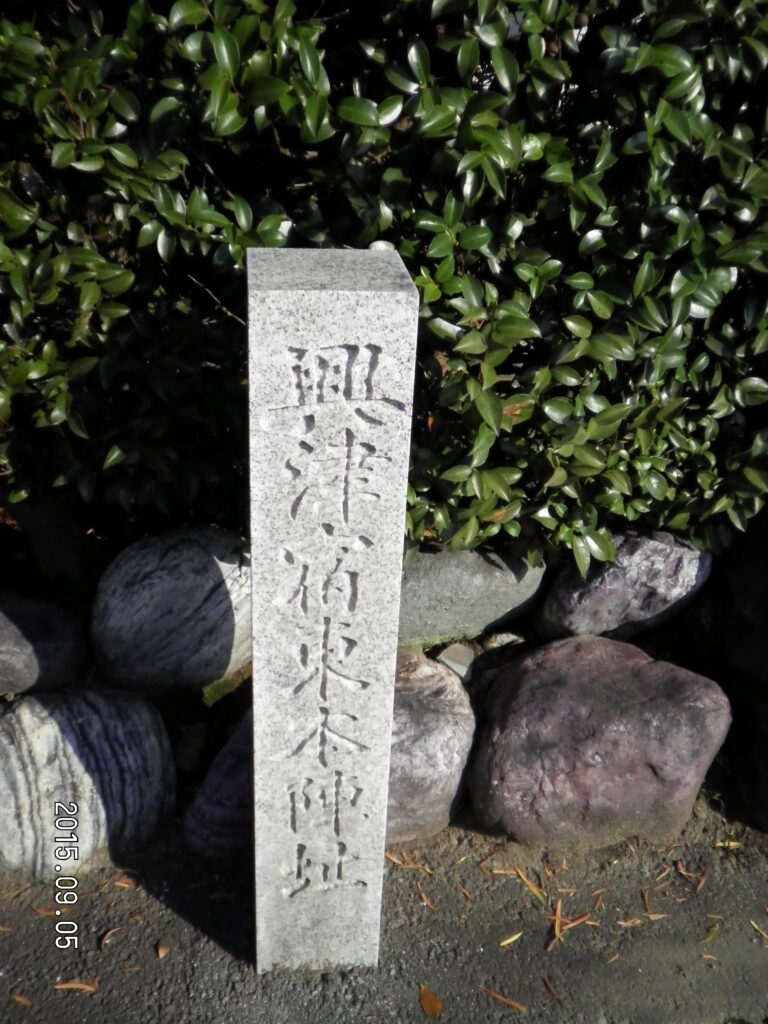

一里塚址 JR東海道本線の興津駅までもう少し。

![]()

![]()