<発心門王子><水呑王子><伏拝王子>(休憩所あり)<三軒茶屋跡>(休憩所閉鎖)<祓殿王子><熊野本宮大社><大斎原>コースは、半日コースとして時間配分を考えた。新宮にもどって那智の補陀洛山寺も行っておきたかったのである。

バスは、鳥居のある<発心門王子>(ほっしんもん)の場所で停まる。空から雪が舞ってきた。暗い空ではないので、途中で止むであろうが、少し急ぐこととする。<発心門王子>は、格式が高く本宮への入口で、仏道に入り修業によって悟りを得たいという志を起こすことを現しての発心らしいが、悟れるほどの者ではなし、熊野に癒されるほど大層な生き方もしていない。これからも迷いと疑問の先行きである。今年の初めには考えもしなかった熊野に12月に来れたことを感謝して手を合わす。

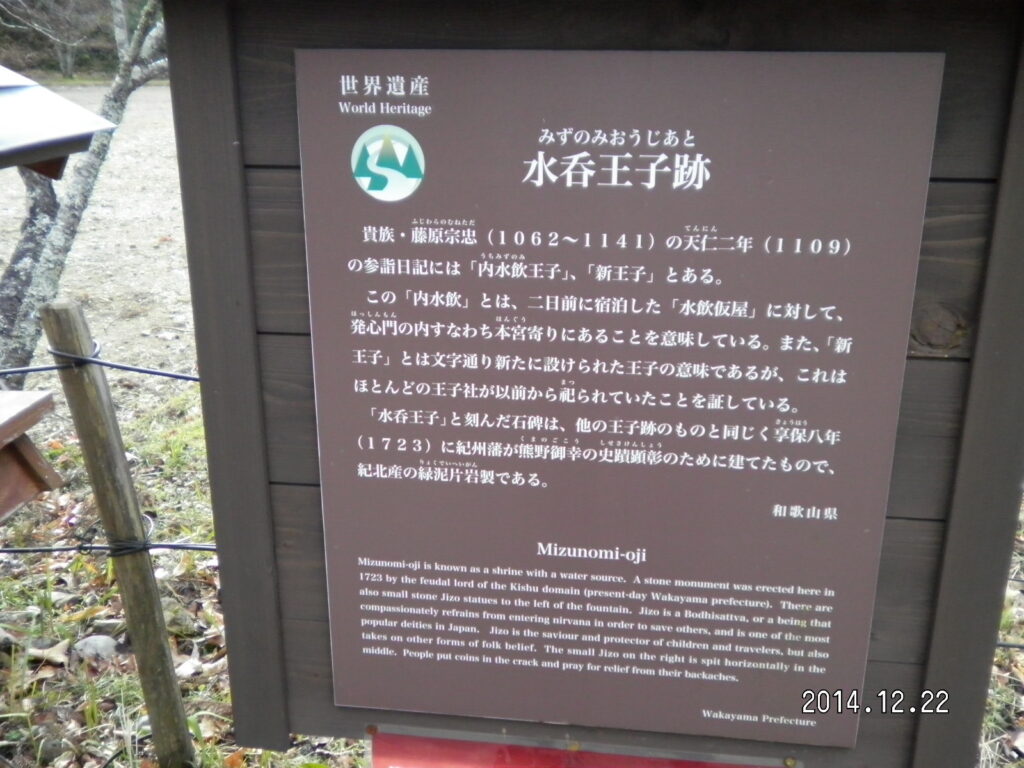

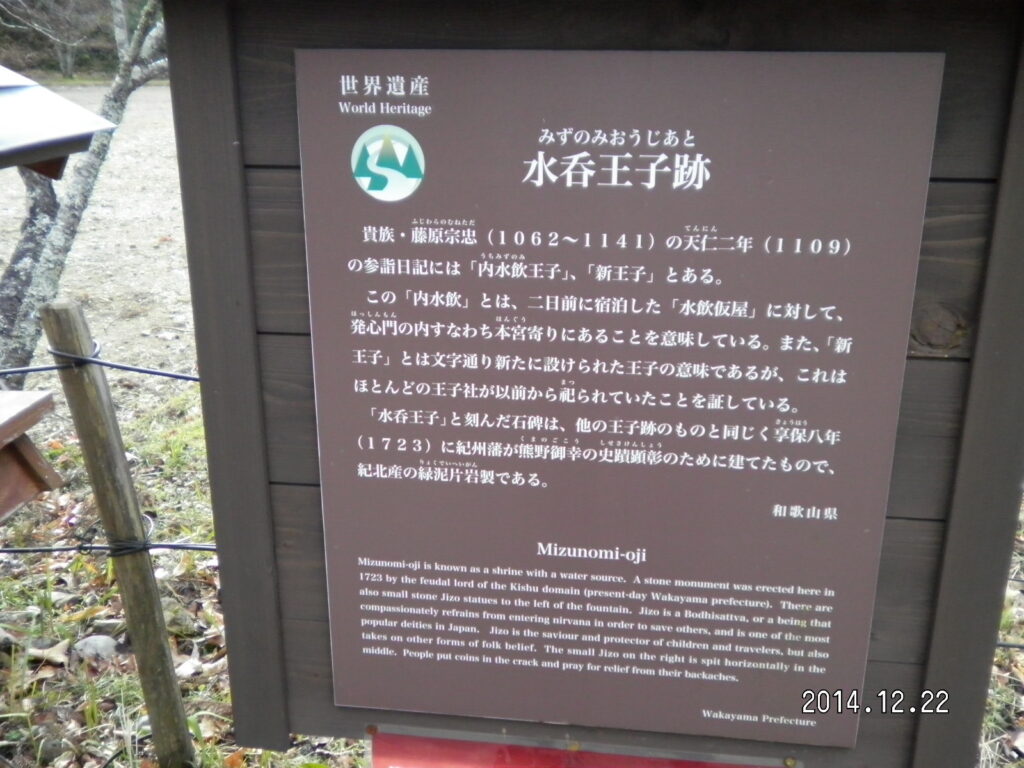

空を見上げると軽い雪がふわふわと遊んで降りてくる。この美しさも違う形となれば畏怖の対象となる。風がないので傘をさし、雪を避ける。雨と違い濡れ方は少ない。運転手さんのアドバイスを頭に、地図を確かめつつ、バス停、道の駅奥熊野で右の登り坂を登る。<水呑王子>(みずのみ)と刻まれた碑の隣には腰痛のお地蔵様がある。名もなき赤い前垂れをつけた小さなお地蔵さんは菰を被せてもらい可愛らしい。傘地蔵のように、菰を被せた人にお礼には行かなかったようである。じーっと気持ち良い温かさに浸っているようである。果無山脈の案内板があり、その先には現実の山脈が連なっている。

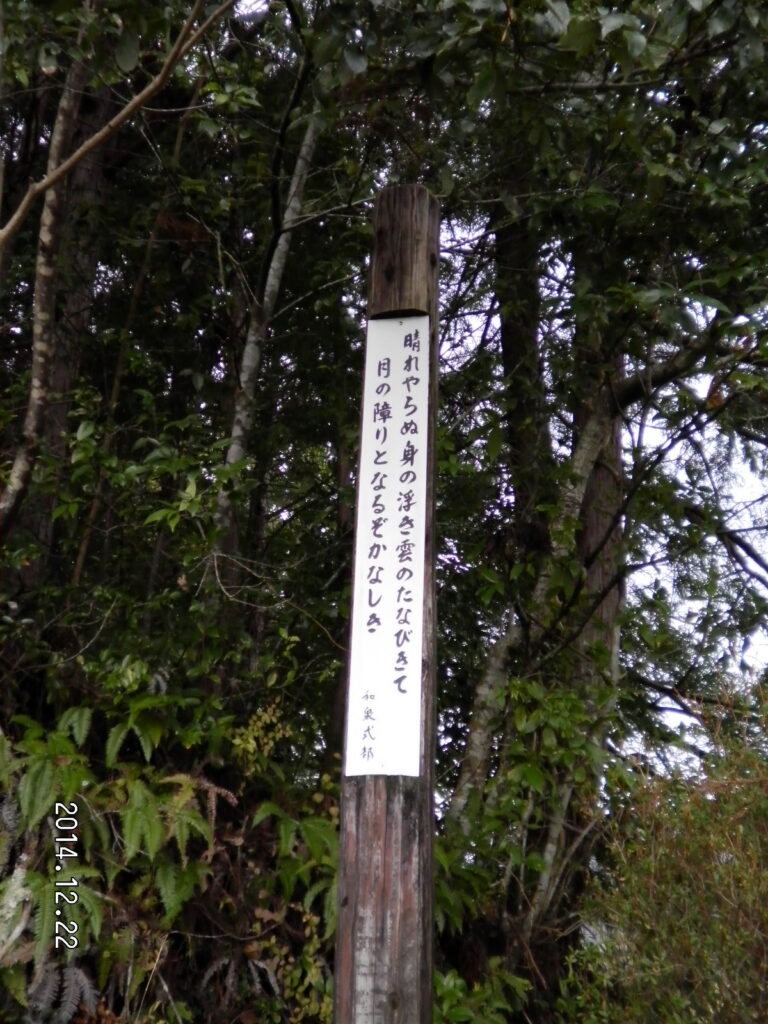

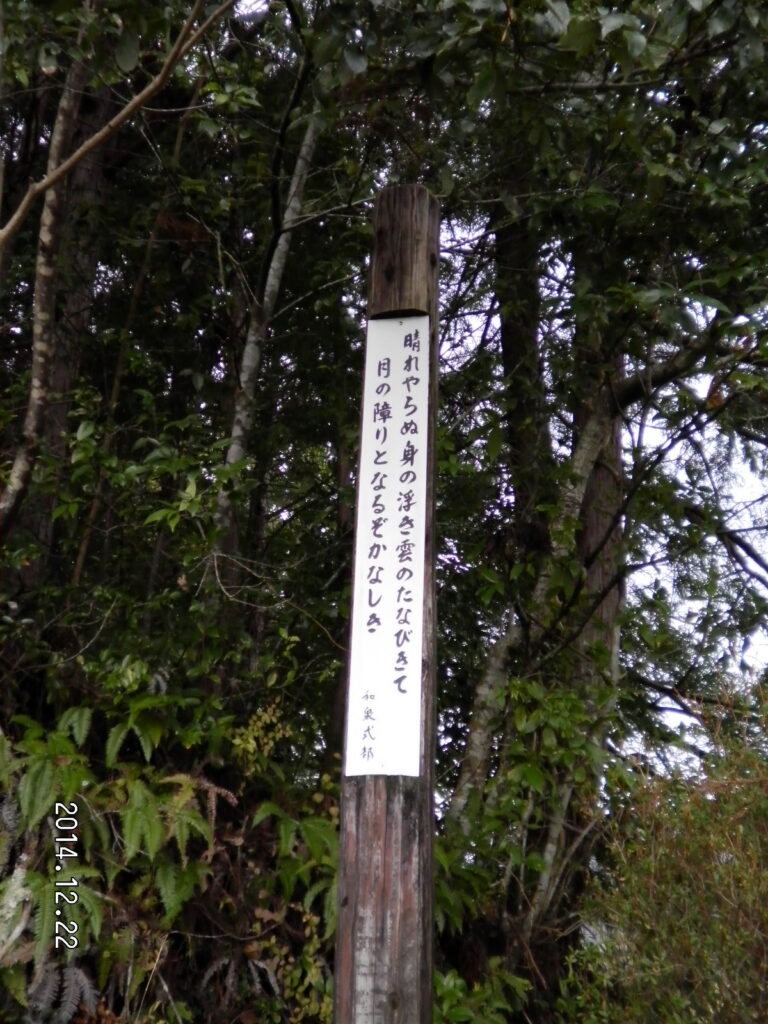

<伏拝王子>(ふしおがみ)。現在の<熊野本宮大社>は移転していて、もとの本宮跡を、<大斎原>(おおゆのはら)と言い、その<大斎原>をここから伏し拝んだという場所である。残念ながら、木々が育ち<大斎原>は見えなかった。石の小祠の隣にあるのが和泉式部の供養塔である。立ち木に彼女の歌が掲げられている。「晴れやらぬ身の浮き雲のたなびきて 月の障りとなるぞかなしき」。高野山と違い女性も受け入れたため、「蟻の熊野詣で」といわれたほど参詣者が多かったのである。ここには、無料休憩所もある。お手伝いの地元のかたであろうか、温泉談義をしていた。ここで、早めの持参の昼食とする。一息ついて、再び歩き始める。急なアップダウンもないので気持ちよく歩ける。

閉鎖している<三軒茶屋跡>を通り過ぎると<九鬼ケ口関所跡>がある。その関所門をくぐり進んでいくと展望台があったらしいがどんどん進んで、団地のような家なみを過ぎどうやら終点に近そうである。<祓度王子>(はらいど)の石の小祠がある。ここは本宮のすぐそばであるが、かつてはもう少し先に本宮があったので、今は移転のためお隣さんになってしまった。参詣人はここで禊ぎ(みそぎ)とお祓いをして身を清めたことに由来するらしい。

そしていよいよ<熊野本宮大社>となるのである。こちらは速玉、那智大社と違い、朱塗りではなく、白木である。白木に檜皮葺(ひわだぶき)がおごそかである。大社に関する神々はそれぞれで調べて頂きたい。浄土のこと、本持仏のことなども含め、観光程度以下の知識でこんがらがっている。

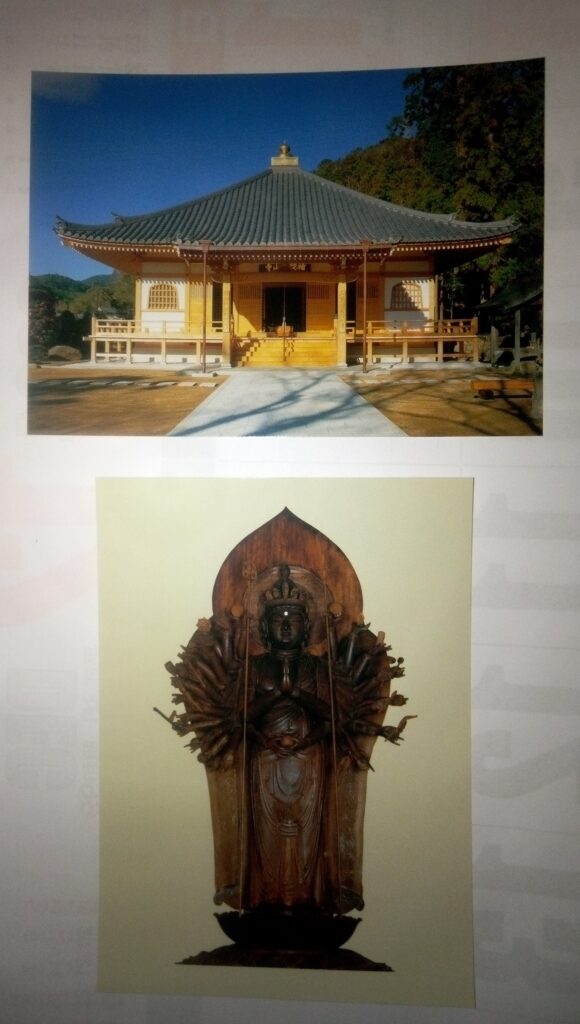

熊野本宮大社・絵葉書より

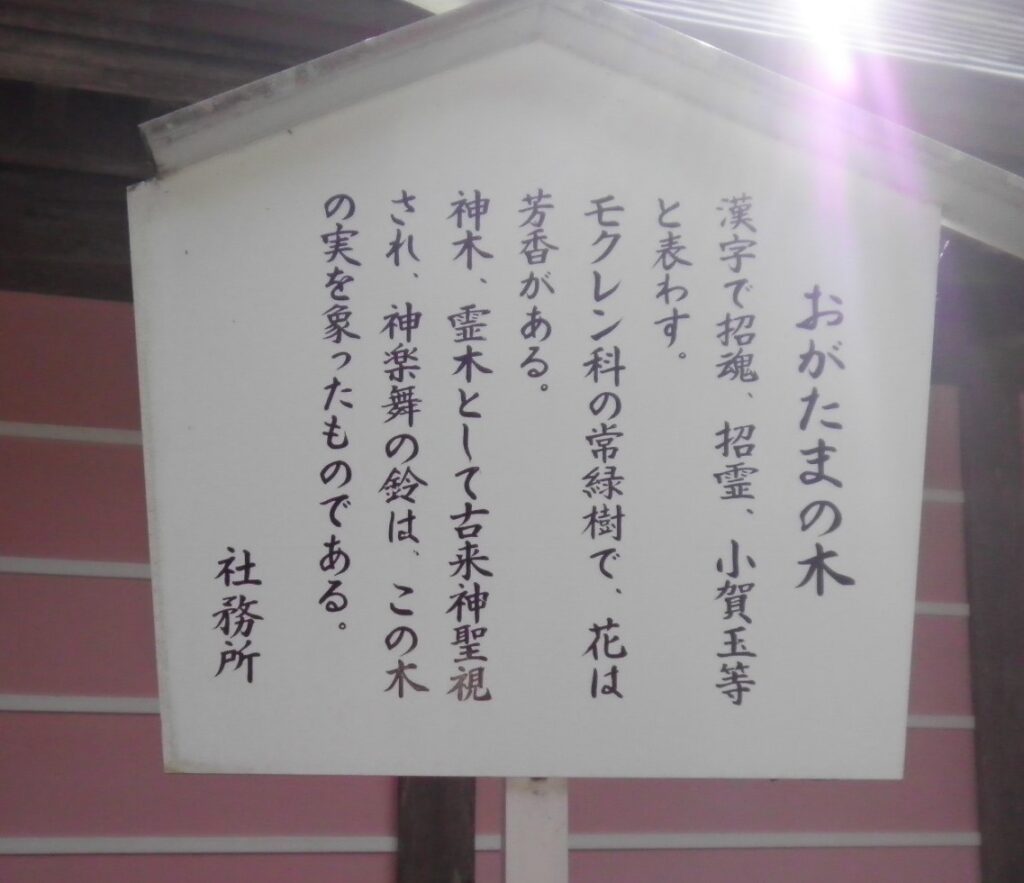

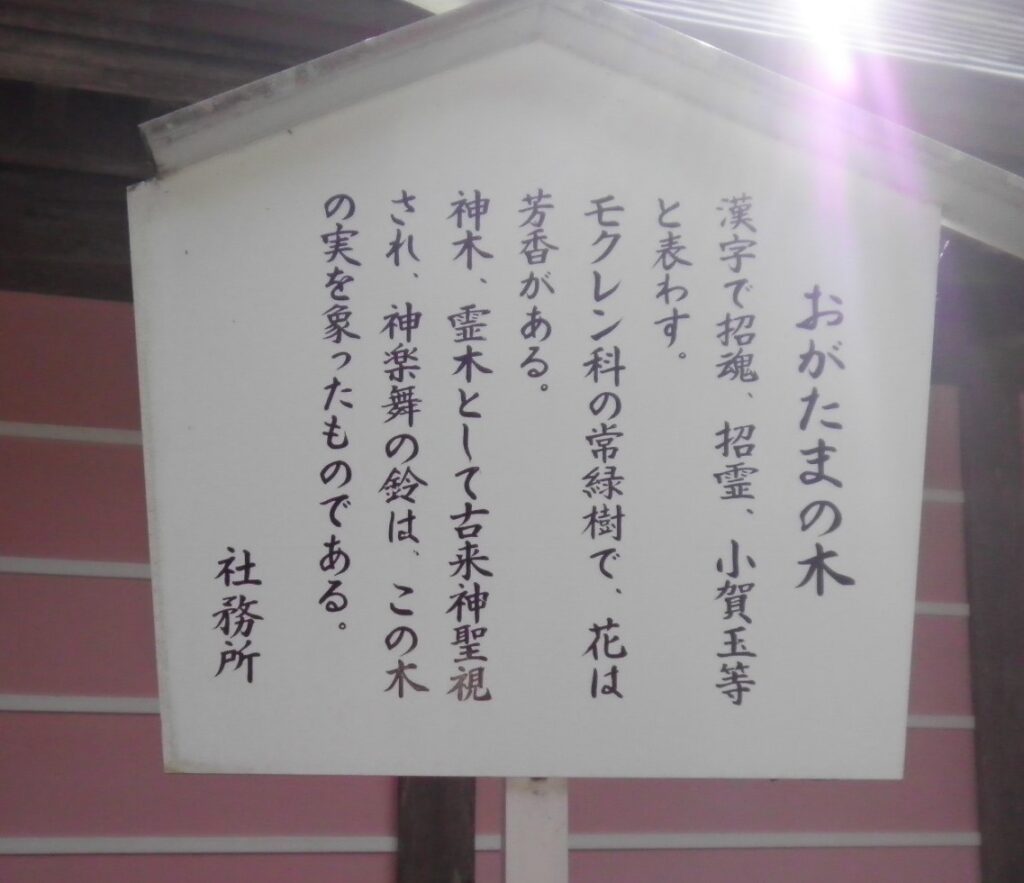

<おがたまの木>があり、漢字で<招魂><招霊><小賀玉>等と書き、モクレン科で花は芳香があり、神木、霊木として神聖視され、神楽舞の鈴はこの木の実を象ったものなんだそうだ。

<たらようの木>は、漢字で<多羅葉>と書き、葉の裏に古くから針で経文や手紙を書き、「葉書」の語源だとされている。<たらようの木>の下に、八咫烏(やたからす)の乗った黒いポストがあり<八咫ポスト>と名付けられている。このポストに投函すると八咫烏の消印で配達されるそうで、知っていれば投函したのだが。誰宛に。もちろん自分宛に。

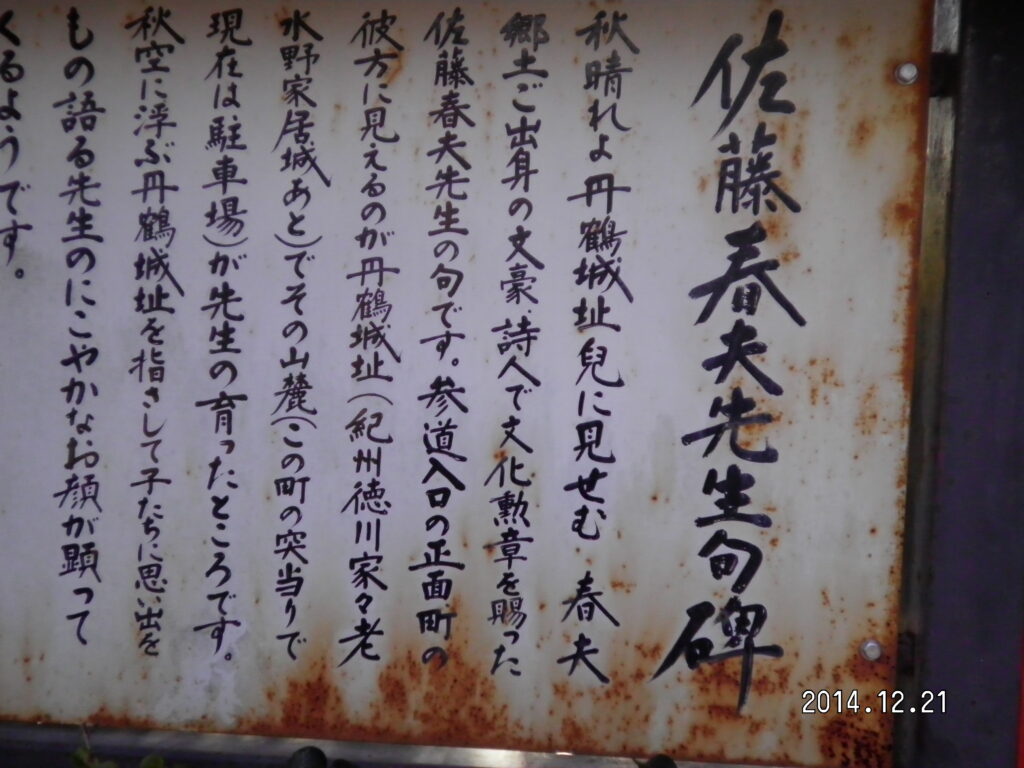

「平家物語」に関連することもあるがとりあえず、先を急いで<大斎原>へ。本宮まで乗せてもらった運転手さんも、歩いて10分位ですから帰りには是非といわれたのである。大きな鳥居がもともとはここですと存在感を示している。山々と霞に包まれた鳥居の絵葉書を買う。あの大きな鳥居が玩具みたいである。もしかして、展望台から写したのであろうか。う~ん、心残りがまた一つ。大斎原は熊野川と音無川に挟まれた砂洲に建っていたのである。江戸時代の後期の絵図によると、社殿はこの時も朱塗りではない。鳥居をくぐる時、両脇が川なら、海、山、川と熊野三山に対する想像力ももっと膨らむ。この土地の人達は、自然が崩れてもかつての形を心のどこかに据えている。明治時代の洪水で大社の多くを失ったのである。

新宮にもどり、バスで那智へ。駅前の国道を渡ってすぐのところに<補陀洛山寺>はある。左手に補陀落渡海の船が置かれている。住職さんとお話しすることが出来た。自然崇拝の信仰から始まって、山伏としての修業を積んでいたわけで、今の信仰とは違う形であったと言われる。それは、今回ほんのわずか熊野を回って自然ということを強く感じたのでわかる。住職さんは、文献に渡海を試みた人の気持ちなどは残っていないので、はっきりとこうであるということを控えられておられる。こうであろうとしか言えないのである。中世で世の中が混沌としている時代、自分が浄土へたどりつき成仏する事のみが目的ではなく、人々の願いを浄土に伝えようとしたのではないかとの考えかたも示される。

この浄土への補陀落渡海から逃れようとして無理矢理入水させられた渡海僧金光坊の伝説もある。金光坊は近世の人で、近世に入ると世の中も変わり、信仰の形も変わり、人の思いも違って来たであろう。そして、修業の形態も変化していったであろう。この金光坊のことがあってから、生きながら渡海する慣習はなくなり、亡くなった当時の住職さんを補陀落渡海の形で水葬にしたようである。

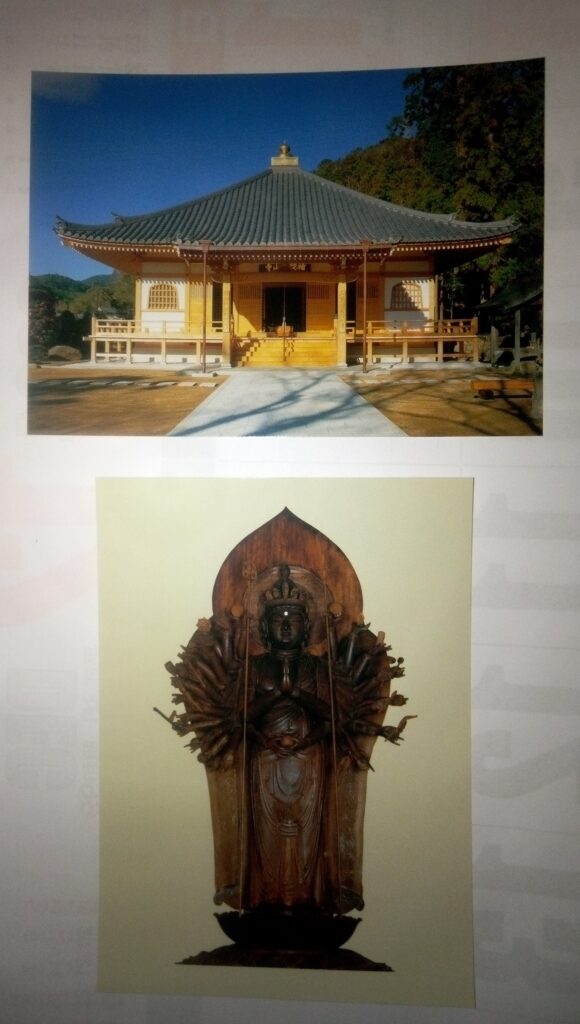

そして、本尊三貌十一面千手観世音菩薩を拝見させていただく。ふくよかで、沢山迷い考え、ぶつかりなさいと受け止められたように思った。最後は、自分の都合の良いように受け取った形となったが、そう思わせて下さる観音菩薩であった。

補陀洛山寺と本尊三貌十一面千手観世音菩薩・ 絵葉書より

那智駅の後ろが那智湾で、熊野灘に続いている。その場所より、新宮に向かう車窓から少しだけ姿を見せた熊野灘が美しかった。その先に何かがありそうな海である。

新宮に着き、駅前の寿し店で、さんまの姿寿しを食べることが出来た。めばり寿しは売れ切れであった。そのお店で新宮には、老舗のお菓子屋さんが多く、京都からも修業に来ると言う和菓子屋さんの話しを聞き、そのお店を教えてもらう。

熊野ともお別れである。あれっ、何か忘れている。駅で荷物をまとめたとき、和菓子を忘れたようだ。超特急でもどり、無事和菓子を手に発車である。この和菓子が美味しかった。車中で3コも食べてしまったが、甘さが柔らかい。

熊野について書き残していることは、まだまだあるが、今年の最後とする。

今年の最後は、2011年の東日本大震災で東京公演を断念され観れなかった仲代達矢さんの『炎の人』の能登公演をDVDにしてくれたので、それを観て年越しとする予定である。

二回目の熊野の旅は ↓ こちらから

2015年3月21日 | 悠草庵の手習 (suocean.com)

![]()