『東慶寺花だより』にも、城ケ島がでてくる。『東慶寺花だより』は、見習医者になるか滑稽本の作者になるか未だ定まらない主人公・信次郎の目から見た、縁切りのために東慶寺に駆け込む女人とその関係者、逗留する旅籠の柏屋の人々の様子などが花の名と共に語られる。その柏屋の八歳になる一人娘・お美代に信次郎は話をねだられ昔々おられた東慶寺の梅月尼についてのお話をする。(実在の方なのかどうかは調べていない)

梅月尼様は上総の国の武将の御姫様で、八歳のとき安房の国の武将の若様と婚約する。この二人は一度だけ顔を合わせている。その後、御姫様の父は戦で討死。御姫様が敵に殺されてはと恐れた母がお姫様を東慶寺に預けたのである。母はその後敵に殺されてしまう。御姫様は梅月尼として両親の菩提を弔って20年がたつ。その頃関東に大合戦が起こり、許嫁の安房の国の若君が大将として城ケ島から鎌倉に攻め入り梅月尼を奪い去り、安房の国に連れて行き幸せに暮らすのである。安房の国から若君は三浦半島をいつも眺めていたのであろうか。城ケ島から鎌倉にまっしぐらに進んだ若君の雄々しさが想像できる。お美代もその話に涙し、それから信次郎に話をせがむようになる。信次郎は、大人の汚れた部分をも耳から伝え聞いてしまうお美代の居る環境に対し、御姫様をお美代と同じ年齢から話を設定し作りあげたのである。夢を見る前に現実を感じてしまうお美代の感性に、違う風を吹き込んだである。

この話の後でお美代が語る言葉は八歳の子が言えるとは思えない内容で、反対に大人が言えば空中分解しそうな言葉でお美代ちゃんが言うから可笑しみのある真となる。

「このあいだ、円覚寺のお坊様がお説教で、この世はだれが騙してだれが騙されるか、嘘と噓との寄り合い所帯、確かなものは仏の御教えだけじゃと、そうおしゃっていた。けれど、その噓と噓との寄り合い所帯のこの世に、恋という、もう一つたしかなものがあったのね」

お美代ちゃんの言葉を借りると、白秋さんはそのたしかな恋で名声を失い恋を成就させ三崎で俊子さんと共に暮らすのである。そして様々な思いの中で詩作し、「城ケ島の雨」も作り、俊子夫人の結核療養のため小笠原の父島に渡る。その恋は破たんするが歌集『雲母集』で「兎に角此の雲母集第一巻は純然たる三崎歌集である。而してこれらの歌が全く自分のものであり、私の信念が又、真実に自分の心の底か燦めき出したものに相違ないという事は、自分ながらただ有難く感謝している。」と書いている。恋というたしかなもののほかに、歌というたしかなものもあったということであろうか。

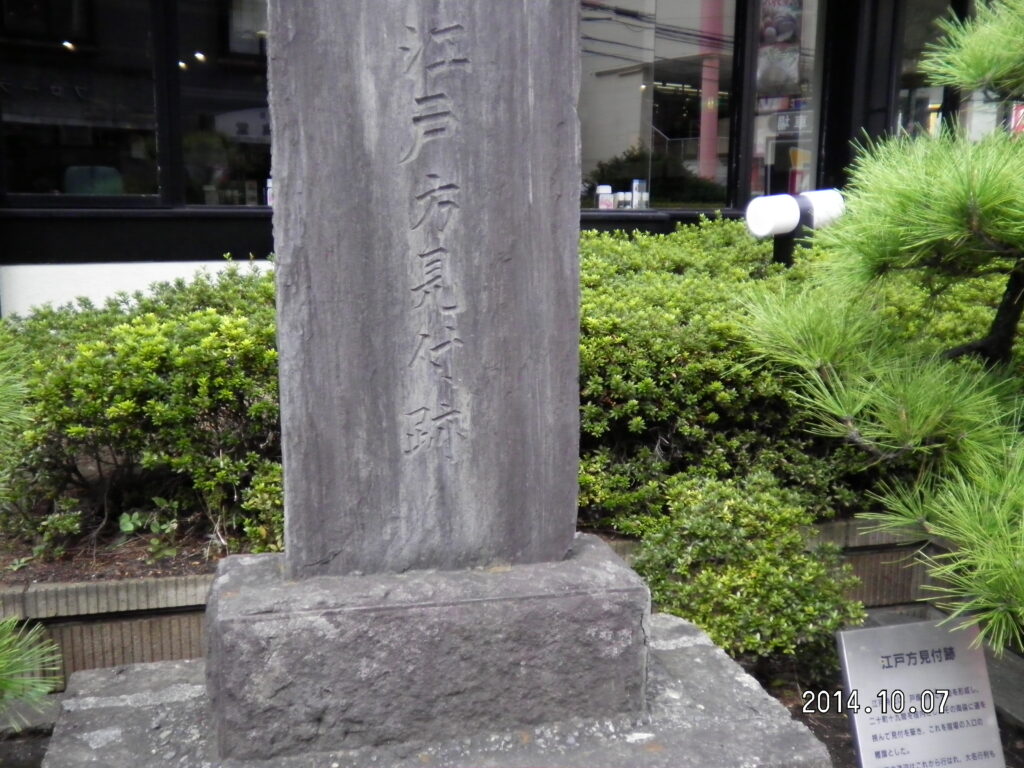

現在の「城ケ島の雨」の一節を刻んだ白秋碑は城ケ島大橋の下に位置する。歌からすると橋よりも雨と舟が似合う。

雨はふるふる 城ケ島の磯に 利休鼠の雨がふる 雨は真珠か 夜明けの霧か それともわたしの忍び泣き 舟はゆくゆく 通り矢のはなを 濡れて帆あげたぬしの舟 ええ 舟は櫓でやる 櫓は唄でやる 唄は船頭さんの心意氣 雨はふるふる 日はうす雲る 舟はゆくゆく 帆がかすむ

かつての御姫様と若君様は城ケ島から舟で安房の国へ渡ったのであろう。その時は梅の香るころ、雨ではなく、月の美しい夜。そのほうがお美代ちゃんが喜びそうなので。

白秋歌碑