映画『わが街セントルイス』(1993年)は、1933年の大恐慌時代に少年がその苦境に闘うという映画ということで手にした。少年がどう闘うのか。

12歳のアーロンは、父が不況で職を失い今は装飾用のローソクを売って歩いておりホテル住まいである。弟のサリバンは叔父の所に預けられ、母は病弱でサナトリウムに入ってしまう。父は時計のセールスの仕事を得て旅立ち、少年は一人ホテルに残される。少年に手助けしてくれるのが同じホテルの住人でレスターという若者である。卒業式の服を調達してくれたり生きていく方法の手ほどきをしてくれる。

お金がないためホテルの住人は次々とホテルから消えてゆき、アーロンも追い出されことになるが部屋に閉じこもり何んとか生きのびる。アーロンは頭がよく、弟を呼び戻すため叔父に父の名で手紙をだす。「サリバン(弟)がいたクラスに伝染病が流行している。潜伏期間は数カ月。しかし、兄弟の輸血で簡単に治せるらしい。至急サリバンをこちらに帰して欲しい。」

父は、政府事業庁の採用にも応募していてその採用通知がくる。父の居場所はわからない。時計会社の父宛に採用通知を送る。その事によって父は採用を知り、窮地の兄弟のホテルに帰って来る。無事家族は新しい家で一緒に住むことができることになる。

気持ちに余裕が無いのは分かるがこの父親には疑問を感じてしまう。アーロンを励ます言葉が他にあるのではと。実際にはアーロンの機転が何んとか持ちこたえさせ良い方向へと導ていくのである。そして、レスターとの関係がアーロンの大きな力となってくれている。レスターは警察に連れ去られてしまうが。

レスター役のエイドリアン・ブロディが印象的だったので、彼の出演映画を探したら、映画『戦場のピアニスト』の主役をつとめていた。この映画は評判になったが観ていない。映画『グランド・ブタペスト・ホテル』(2014年)にも出ていて、ホテル関連でこちらを観る。この映画の出演者が凄い。

レイフ・ファインズ、ハーヴェイ・カイテル、ウィレム・デフォー、ジュード・ロウ、ビル・マーレイ、エドワード・ノートン、シアーシャ・ローナン、エイドリアン・ブロディなどである。

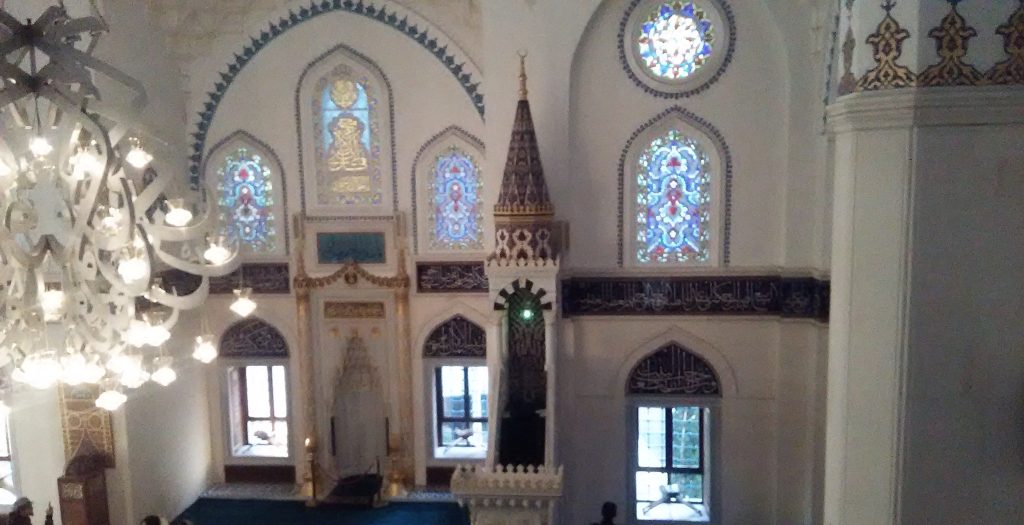

映画は架空の場所の設定で、話しはホテルだけに留まらない。1932年にグランド・ブダペスト・ホテルには富裕層の人々が利用していた。そこの名高いコンシェルジュ(ホテルでのお客様の要望にあらゆる面からお世話する役目の人ということのようである)のグスタヴ(レイフ・ファインズ)がお客であったマダムDの死を知り、ベルボーイのゼロを連れてマダムDの邸宅へ旅立つのである。

マダムDの邸宅では遺言の公開があり、グスタヴは名画「少年と林檎」を相続する。マダムDの長男ドミトリー(エイドリアン・ブロディ)はグスタヴを嫌い、母の殺人者にしてしまう。グスタヴは監獄へ。ところが、そこで脱獄に参加。脱獄したグスタヴを待っていたのがゼロで、二人のその後に何があったのか。

話しがホテルから随分逸脱していくが、そのことを語るのが老人となったゼロである。グランド・ブダペスト・ホテルはかなり古くなっており、ゼロが所有者となっていたのである。グランド・ブダペスト・ホテルで出会ったグスタヴとゼロが突然巻き込まれる事件と大きくとりまく戦争による話しである。ホテルマンの情報網や連係プレイには驚かされる。グランド・ブダペスト・ホテルで銃撃戦が行われたりセットも見どころである。

登場人物が個性的で人数の多いホテルの映画といえば、三谷幸喜監督『THE 有頂天ホテル』(2006年)である。23人の人々がホテルの副支配人を中心に新年を迎えるカントダウンのイベントを目指し、様々に関り合いを持つのである。この映画は観客のほうが映画を観ながら人間関係がわかっており、映画の中の人の方が関係がわからなくて奇妙な行動に出てしまうところに笑いが起こるという設定である。それに加えて俳優さんたちの個性的な役作りも注目度が高い。

歌い手になるという夢があったベルボーイがそれをあきらめ田舎に帰ることにする。ギターとマスコットとバンダナを、一緒に働いたホテル仲間にプレゼントする。ホテルはカウントダウンまでの短い時間に色々な問題が生じるが何とか成功させることができるのである。気が付いてみればギター、マスコット、バンダナはベルボーイのところにもどり、彼は夢を追い続けることにする。

ギターを背負って仕事をしていた客室係の女性とバンダナを巻いて逃げ回っていたアヒルは、敢闘賞ものである。筆耕係りには笑えた。垂れ幕に謹賀新年と書く時、垂れ幕の上を膝を折って足首をあげて移動する様子などは性格をよく表していた。

ホテルでは、皆笑顔で新年をむかえ有頂天となり、それぞれの新しい年への一歩を踏み出すようである。23人のそれぞれの生き方、仕事分担、思いがけないハプニングが印象強く残るようにできているのが見事である。

さて登場人物の役者さんの多さで期待できるのが4月から始まるテレビドラマ『半沢直樹』である。前作は最終を含め3回分しか観ていないのでDVDで観直した。今のほうが台詞がびんびん響くような気がする。銀行だけではくくれない体質が想像でき広がる。今回もラストのテンションが納得いかない。頭取は、常務を自分の目の届くところに置き、半沢にはさらなる成長を望んだのか。それとも単なる保身か。もう一回テンションを上げてくれることを期待し楽しみである。