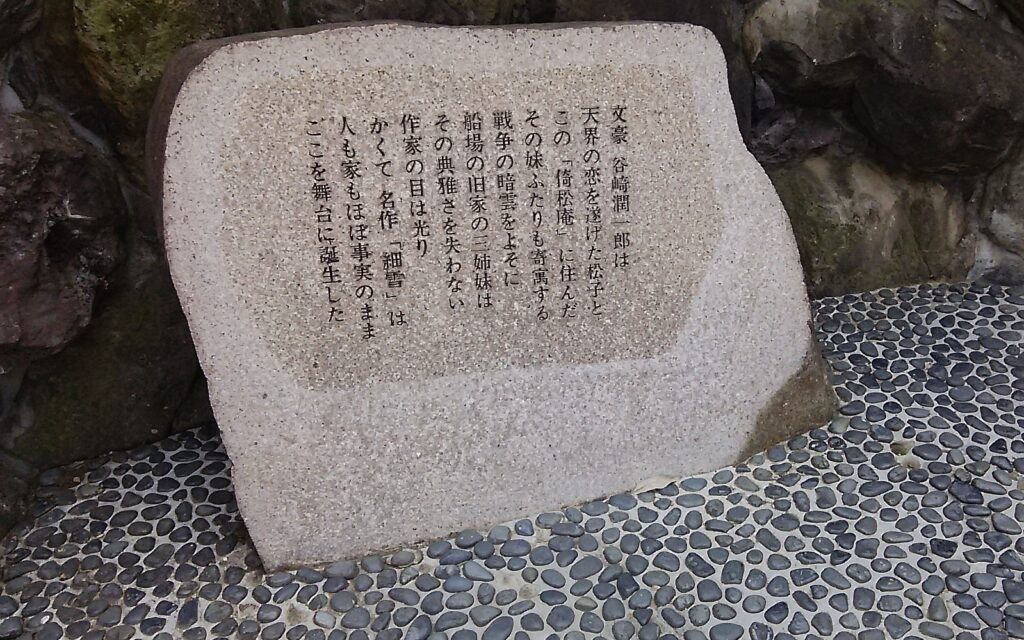

- 『ワンピース』にちなんで4バージョンの旅にしてみます。A・戦国時代バージョン、B・歌舞伎関連バージョン、C・谷崎潤一郎バージョン、D・大井川鉄道バージョン

- A・戦国バージョン/ 作家の内田康夫さんが亡くなられてしまわれた。(合掌)。多くの作品で楽しませていただき、旅の参考にもさせていただいた。そして今回も。さらにこれからも。戦国時代の旅は安土城址でお終いかなと思っていた。ふと、内田康夫さんの戦国時代をモチーフにしたミステリーはあるのかなと捜してみましたら、歴史小説がありました。『地の日 天の海』。徳川家の懐刀でもあった天海が隋風と名乗っていたころ、信玄、秀吉、光秀、信長、家康らの武将に会っていて、その語り部として武将達の行く末を見つめるという形をとっている。

- 時間経過に順序だてて物語は進み、この時はこの武将はどういう立場でということがきっちりと書かれていて、横並びで、武将達の戦さぶりや考え方がわかるようになっている。さらに、隋風は、仏教だけではなく天文学や八卦のようなものも学び、人の性格や容貌から相手の心の内も観察し、隋風がどう思ったかも書かれていて、「本能寺の変」へとぐいぐいひぱっていく。そこまでに至る人の交わりの複雑さも一列に並べて一歩一歩進んで行きつつ人物像も浮き彫りになるという手法のため、大変面白く、今まで読んだり観たりしたものを、見事に整理してくれることとなった。

- 天海大僧正の若い頃は実際にはよく分かっていないのである。そこは推理作家の手腕で若き日の隋風を作り上げている。読み進むと映像やお芝居などでの脚色の度合いも感知でき、この人物が歴史上ではこういう立場かというのも浮かんで嬉々としてページをめくっていった。というわけで、旅として残っていた安土城址に加えて、明智光秀の丹波の亀山城址も行かねばとなり、それではと、保津川下りも当然いれることにした。

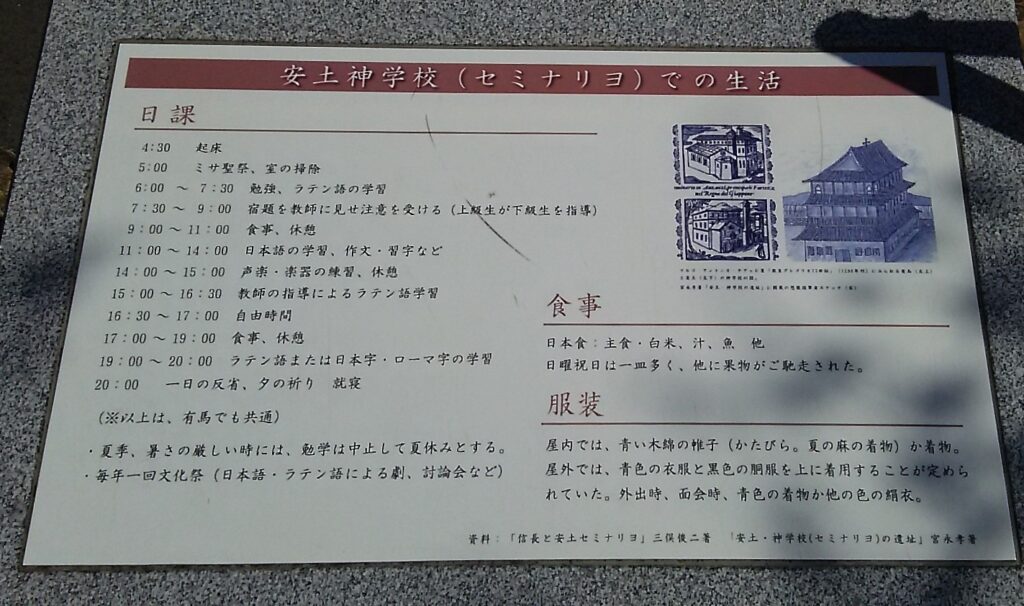

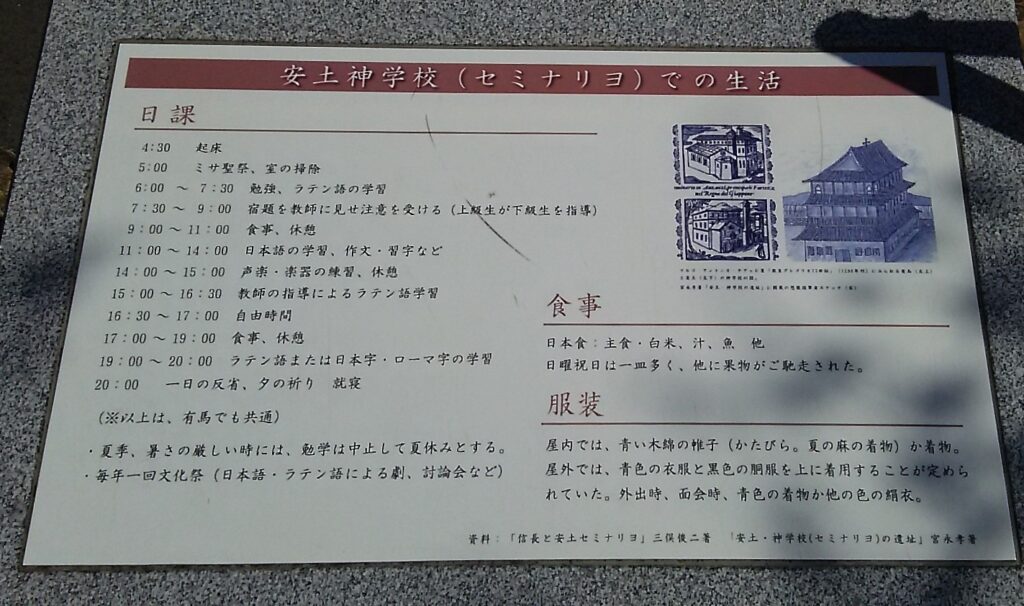

- 安土城址へは前の旅からの予定どおり、駅からレンタルサイクルとする。カトリック小神学校・セミナリヨ址に寄る。お城の外堀のそばにあった。

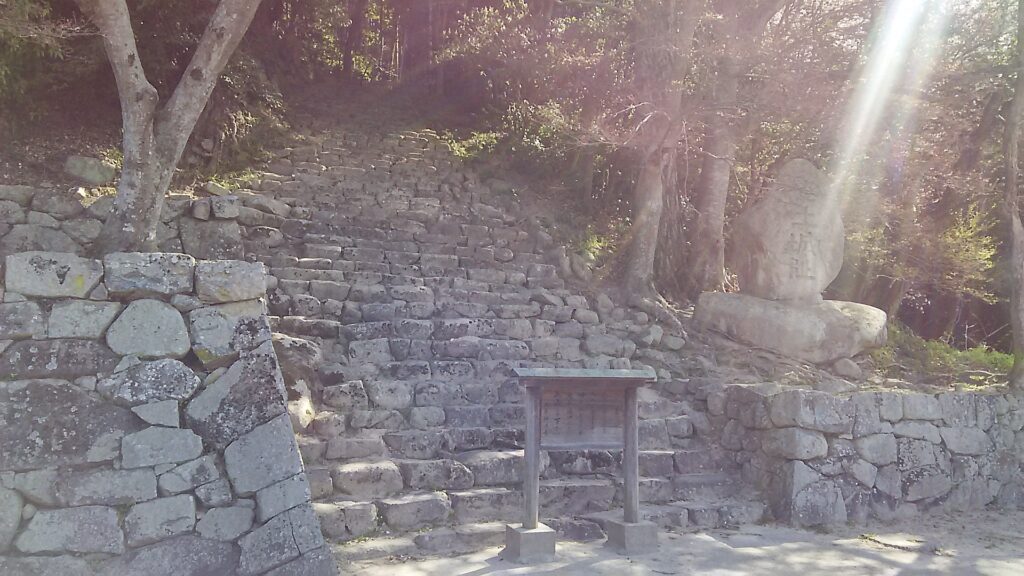

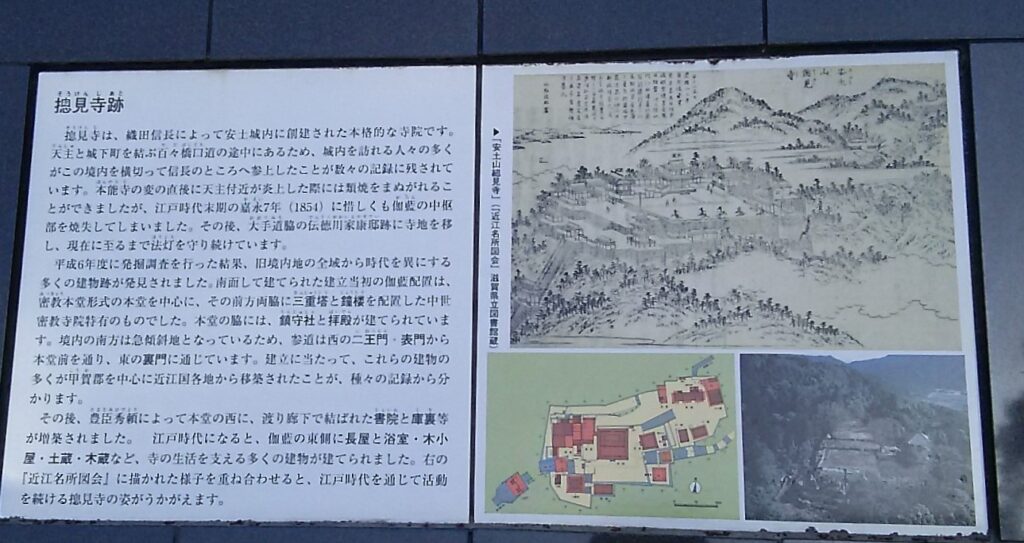

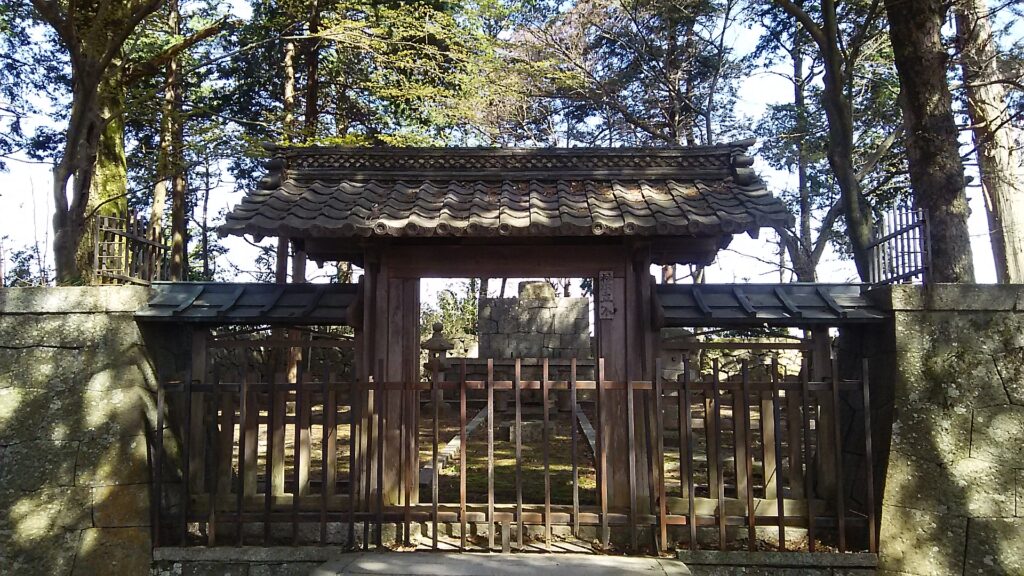

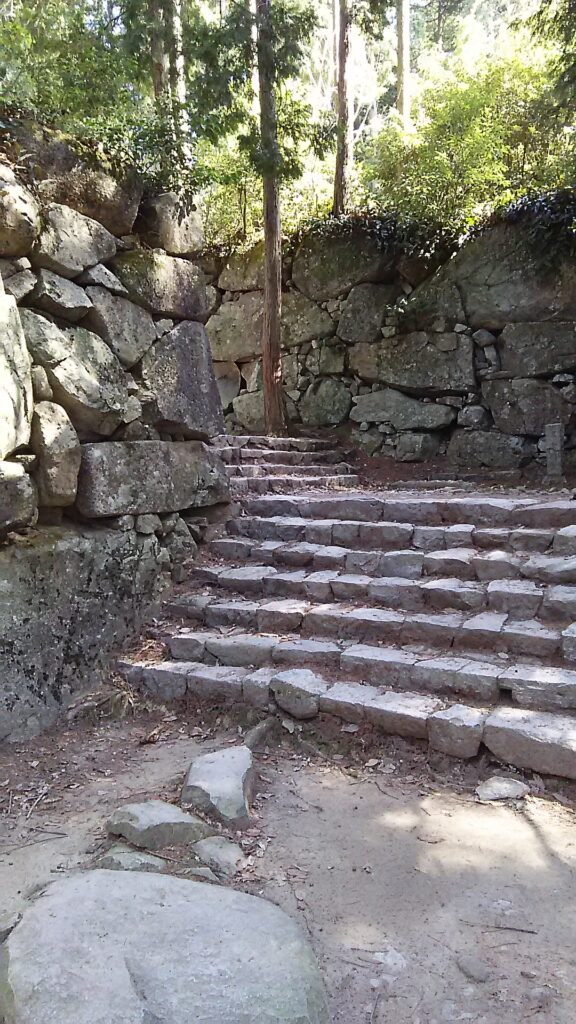

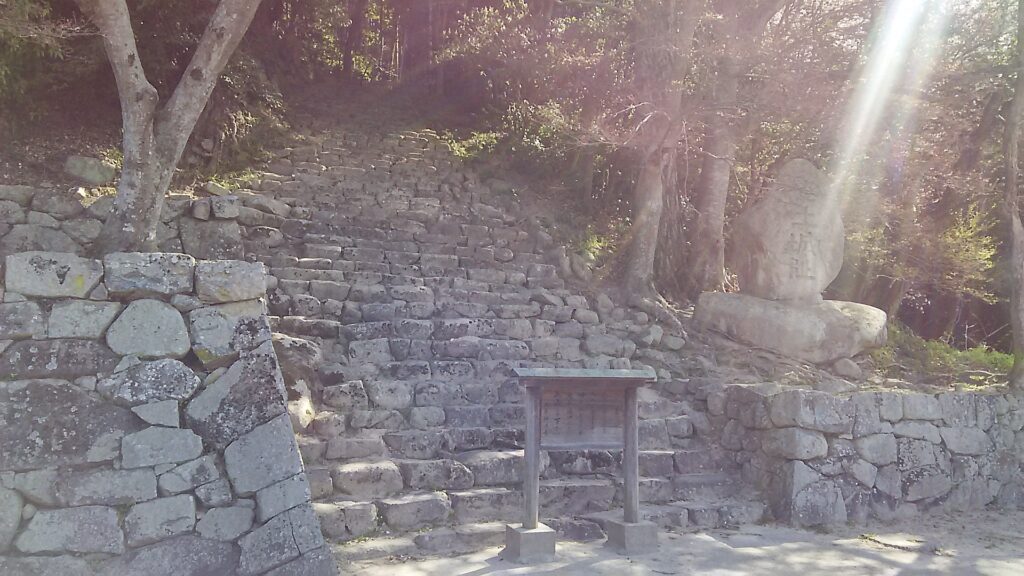

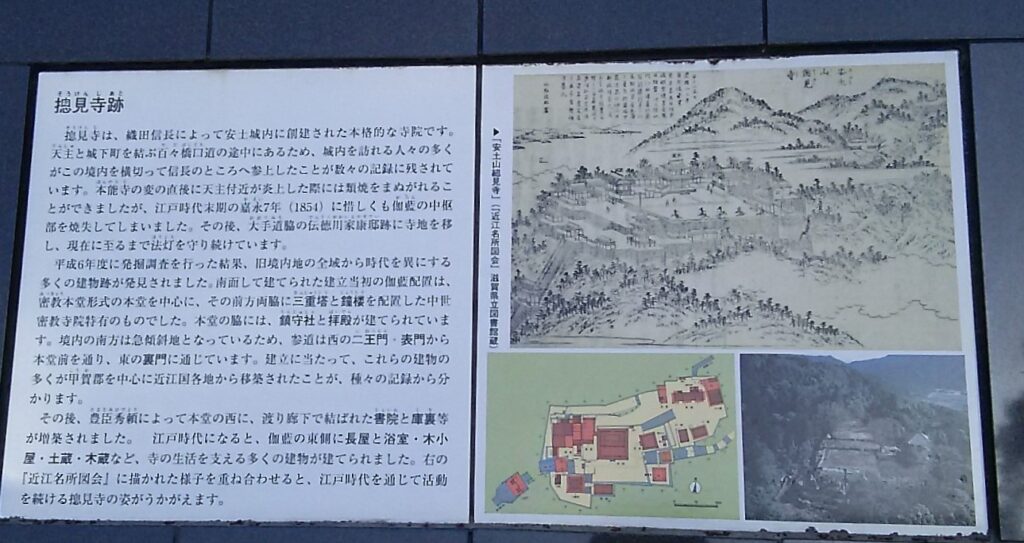

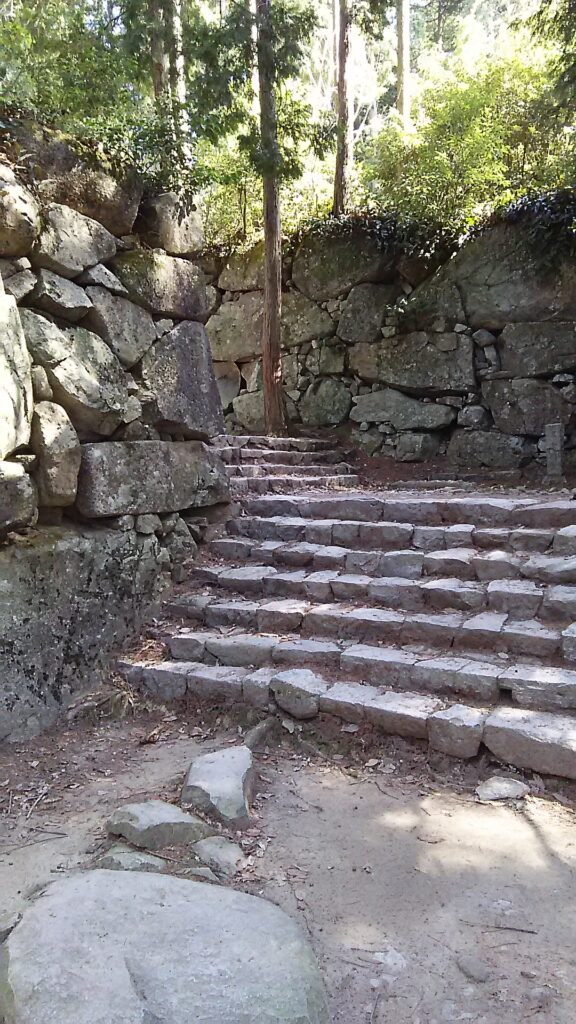

- そこから百々橋へ。『地の日 天の海』では「隋風たちは百々(どど)橋を渡り、勾配のきつい登城路に入る。途中、摠見寺(そうけんじ)の境内を通り抜けて、城にたどり着いた。」とある。今は百々橋からすぐの登城路からは登れない。見るからにきつい石段である。

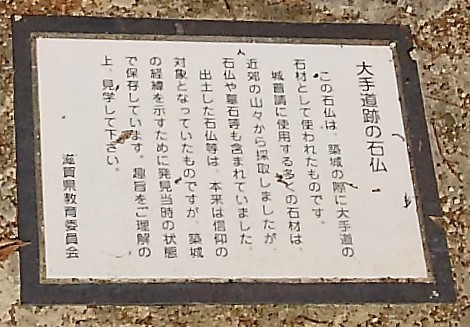

- 大手門口から入り秀吉の屋敷跡などを観つつ登って行くが、結構きつい。家康邸跡に摠見寺仮本堂がある。所々に石仏も石段として敷かれている。石材を集める時間が足りなかったのか墓石や石仏、仏足石まで集められたようである。

- 天守閣址から干拓されてしまったので遠くに琵琶湖がみえる。この下は琵琶湖の水面が空の色を映していたのである。

- 司馬遼太郎さんの『街道をゆく~近江散歩』によると司馬さんは中学生のころ天守台跡にのぼり目の前いっぱいに湖がひろがっていたのに感動している。今回も期待してのぼったら見渡す限り赤っぽい陸地に「やられた、とおもった。」と書かれている。

- この干拓は終戦後の食料難のなかで始められた。そしてさらに大規模な干拓が続く。それが必要だったのかどうか司馬さんは疑問を投げかけている。

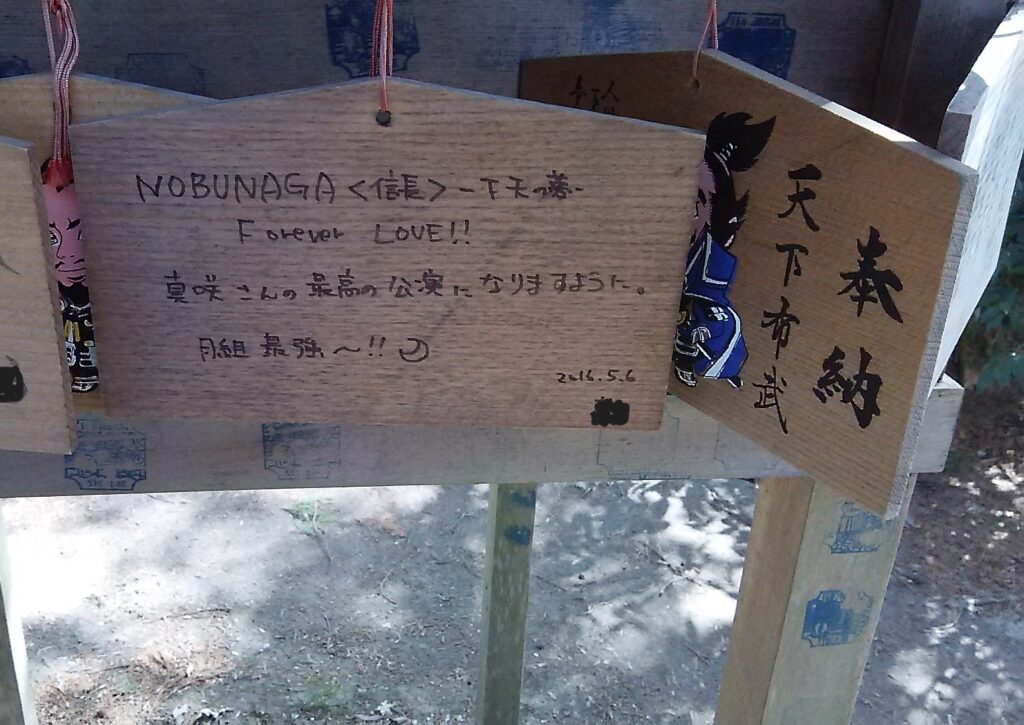

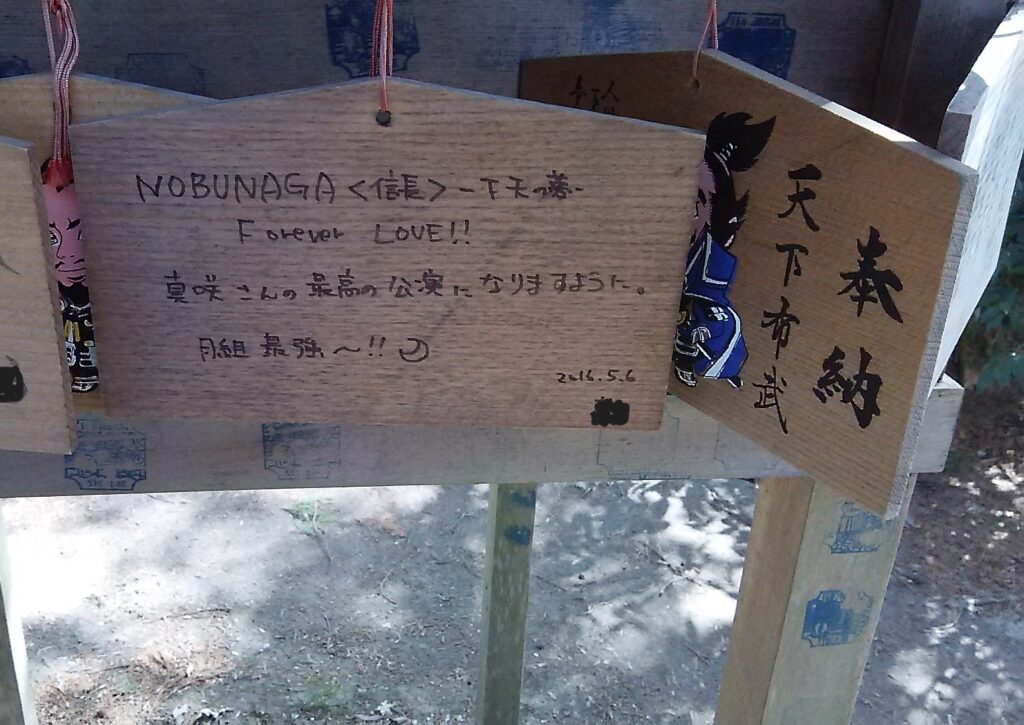

- 摠見寺跡からは左手に内湖が見える。ここは残ったようである。信長廟のそばの奉納絵馬の中に、宝塚の月組ファンの方が信長の公演の成功を祈願しているのがあった。

- 摠見寺の三重塔を観ながら下り、二王門を通り、大手道にもどる。『地の日 天の海』には、正月には信長のもとに年賀に訪れる人の多さに、摠見寺の石段が崩れて死者も出たとある。家族で来ていた男の子の一番好きなのは姫路城とか。秀吉が中国地方を制圧するときの拠点の城である。

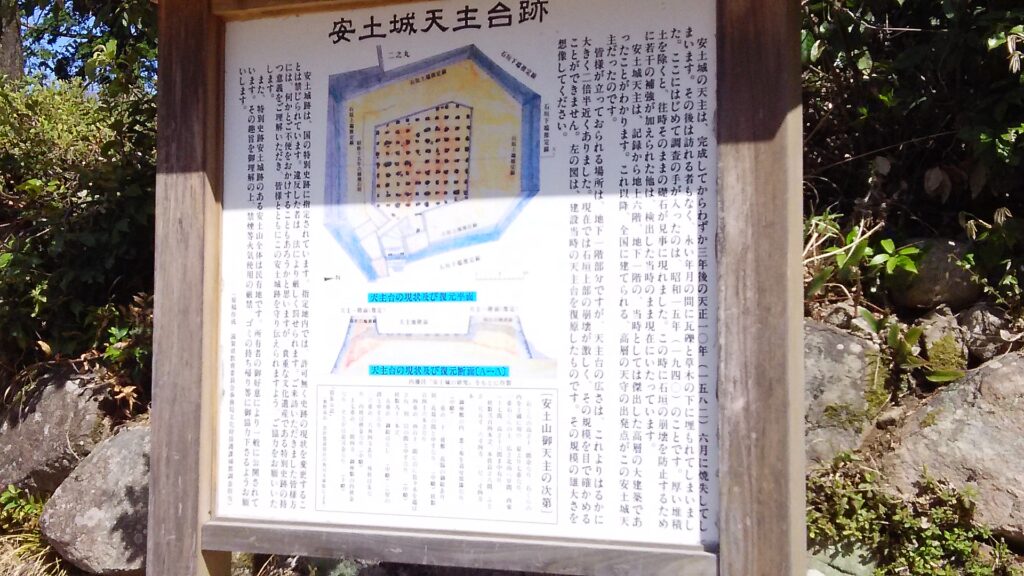

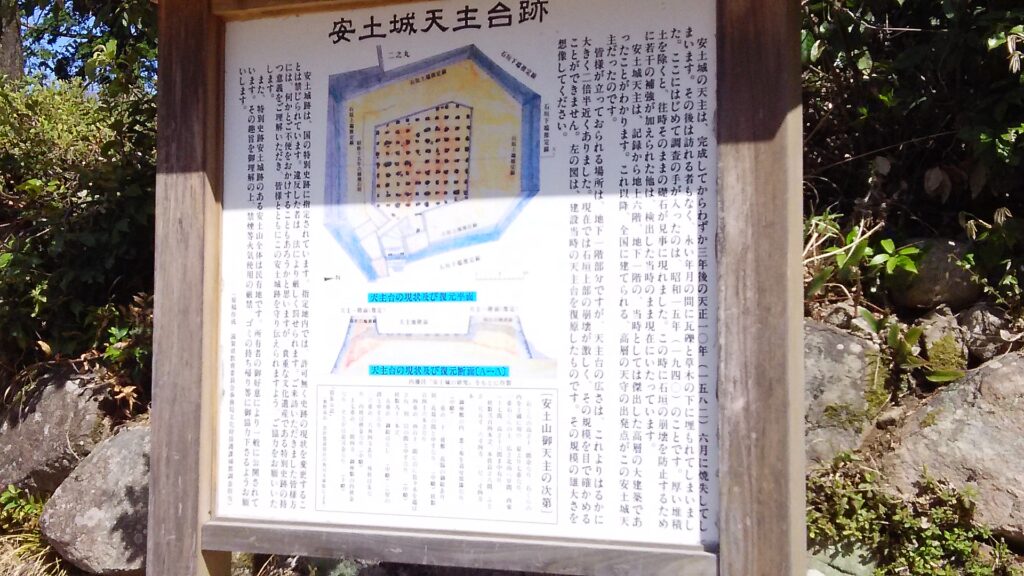

- 『地の日 天の海』で隋風が華麗な安土城を見た時を次のように記している。「安土城の天守閣は五層七重で、屋根は黒の瓦葺き。軒先の瓦は金箔(きんぱく)を押し。屋根の隅木には風鐸(ふうたく)が吊るされている。最上層の壁も金閣のような金箔押しで、下の層は朱塗りの八角堂という、奇抜な構造である。」さすが簡潔かつ完璧な表現です。

追記: テレビの『英雄たちの選択』が好きで録画し楽しみにみています。「シリーズ・リアル忍者 戦国忍者」で摠見寺の二王門が「甲賀武士 山中俊好建立」と出てきました。伊賀の忍者は信長にやられ甲賀の忍者は信長についたわけです。二王門撮らなかったのが残念。でも目にしているのでつながって嬉しいです。

天守閣 →安土城 | 悠草庵の手習 (suocean.com)

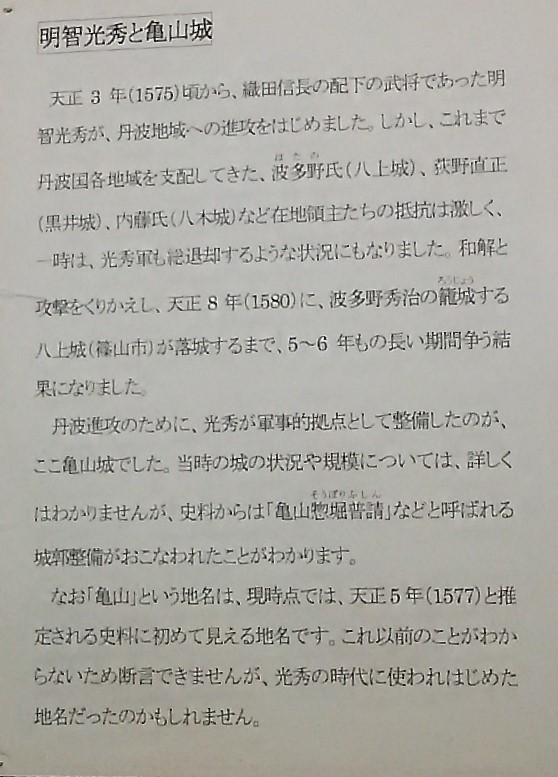

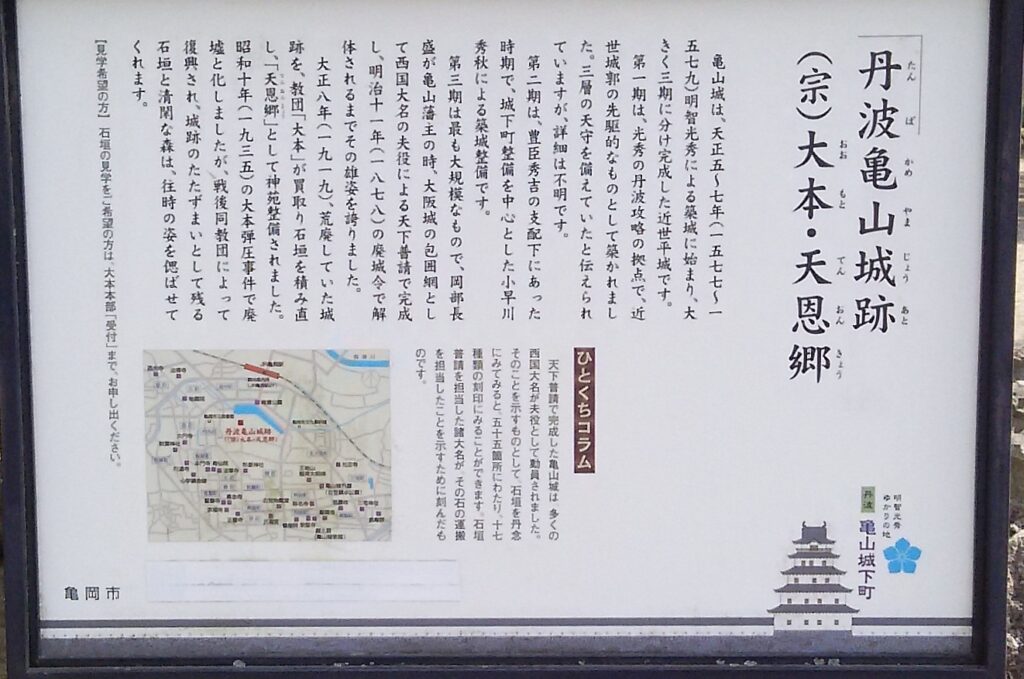

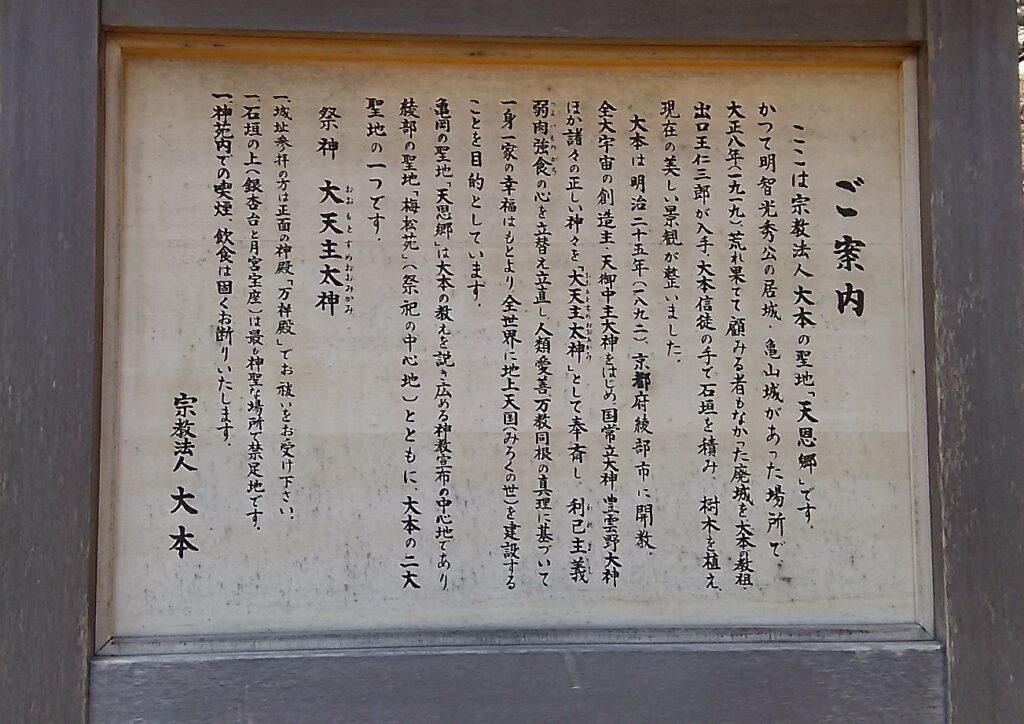

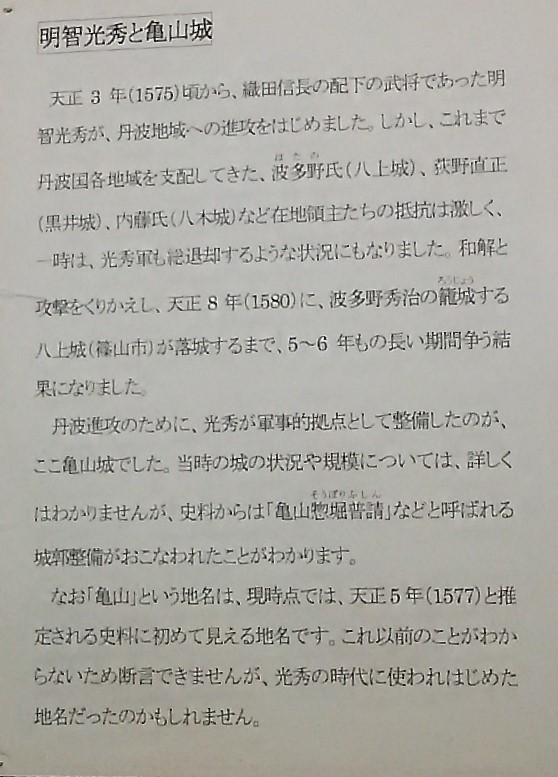

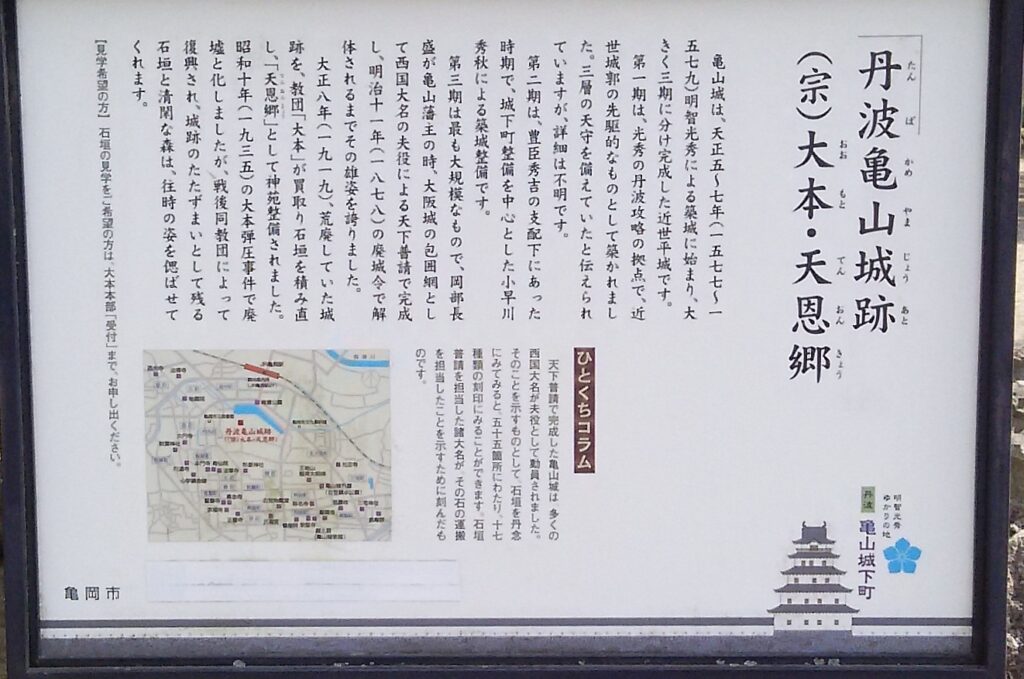

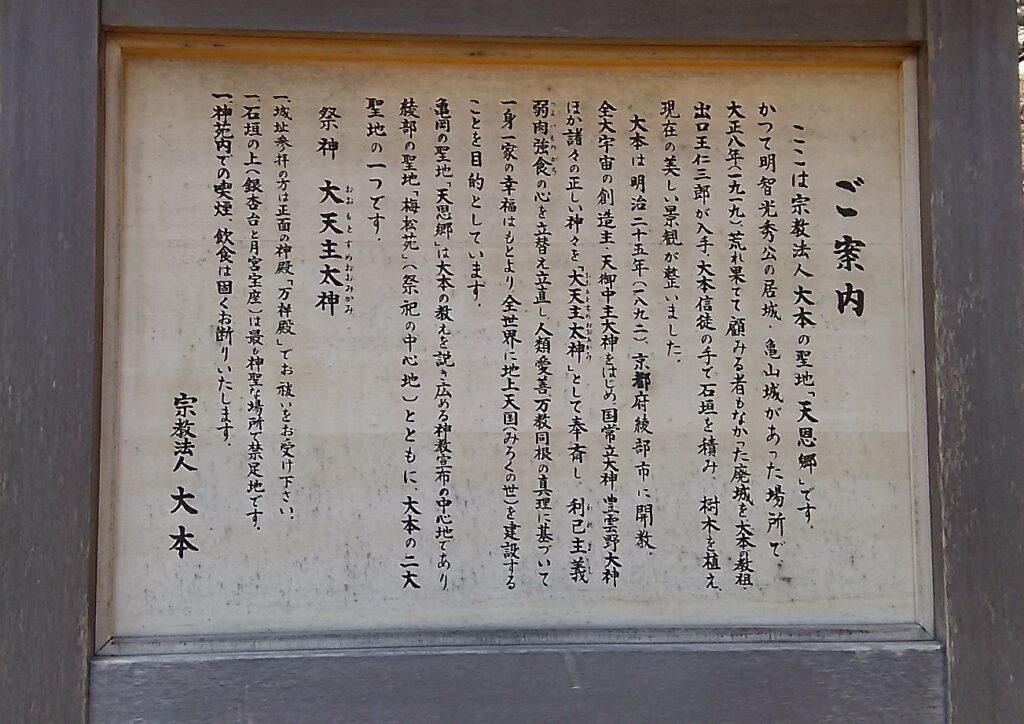

- 丹波亀山城は、明智光秀が備中の秀吉の援軍として出陣した城で、途中、京都の本能寺へと方向を変え『本能寺の変』となる。丹波の反信長勢力の制圧には5年を要している。そのため本腰を入れてこの地に城を築き、保津川から守るように城下に町もつくり、光秀の知と計画性もうかがえる。ところがそれを知ったのは、亀岡市文化資料館での資料からで、そのため、城跡へは行ったが町は歩いていないのである。丹波亀山城跡は宗教法人「大本」の本部となっているようで、観れる部分を歩いてきた。

- 亀山という地名は、明智光秀のときかららしく、家康の時、藤堂高虎が築城し、明治に入って、西郷隆盛の西南の役で城が砦とされるため他の多くの城と共に亀山城も壊されてしまう。さらに三重県にも亀山があるため亀岡と改名する。亀岡の人々は、亀岡のもとをつくったのは、明智光秀としている。観光としては、保津川下りの出発地でもある。個人の予約はないようで、京都からJR嵯峨野線で亀岡に行き朝一番の舟に乗ることにする。番号2番で人が少なく心配したが、団体さんがきて予定時間より15分早く出発してくれた。

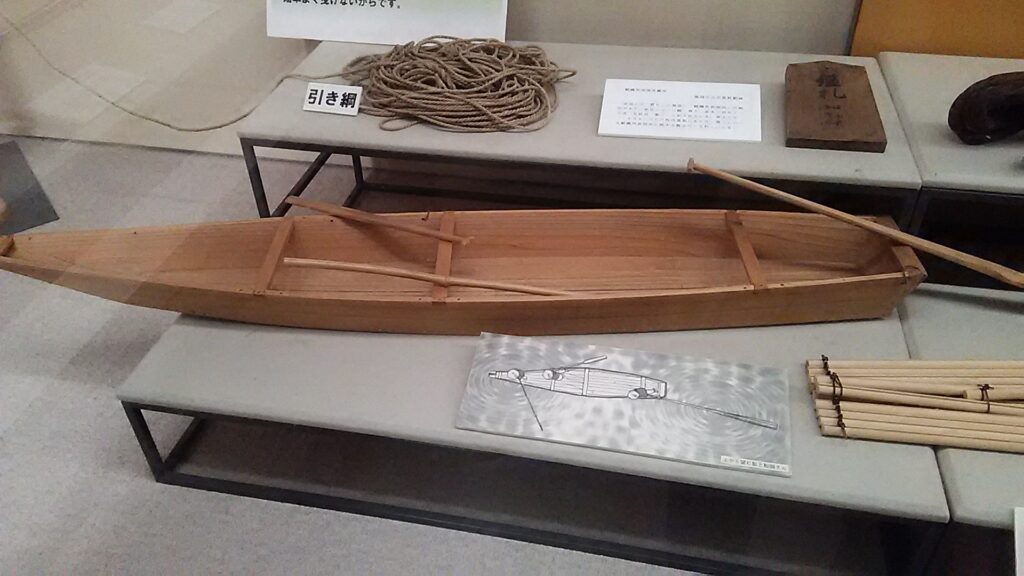

- 川幅が狭く、岩が手の届く近さだったり、岩の棹の当る定位置に穴があいており、ひゅーと下ったり、船頭さん三人が前後中と交替され掛け合いも楽しく、その腕前にプロの意気込みを感じ大満足。この保津峡を開削したのが、秀吉時代、御朱印船の貿易商・角倉了以(すみのくらりょうい)。保津川の筏流しによる京都への資材の運搬は桓武天皇時代からで舟運は角倉了以からである。鉄道と道路輸送により、保津川下りは観光として残り鉄道の一部もトロッコ列車として残りました。

- その後トロッコ列車も時間を作り乗車しましたが座席は木で停まるたびに声があがるようなガッタンの大きなゆれで楽しいです。舟から列車もみえました。

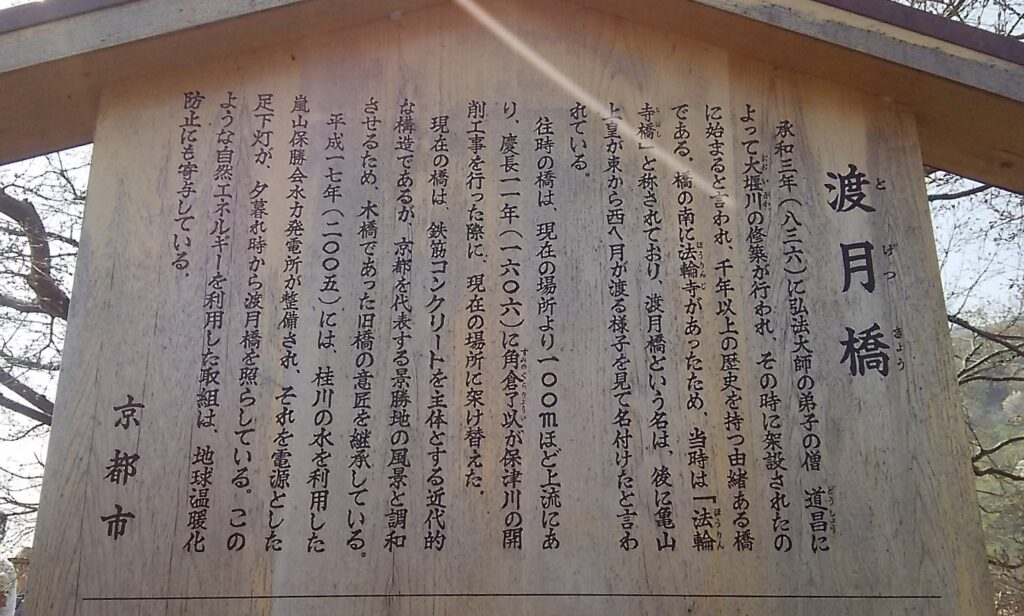

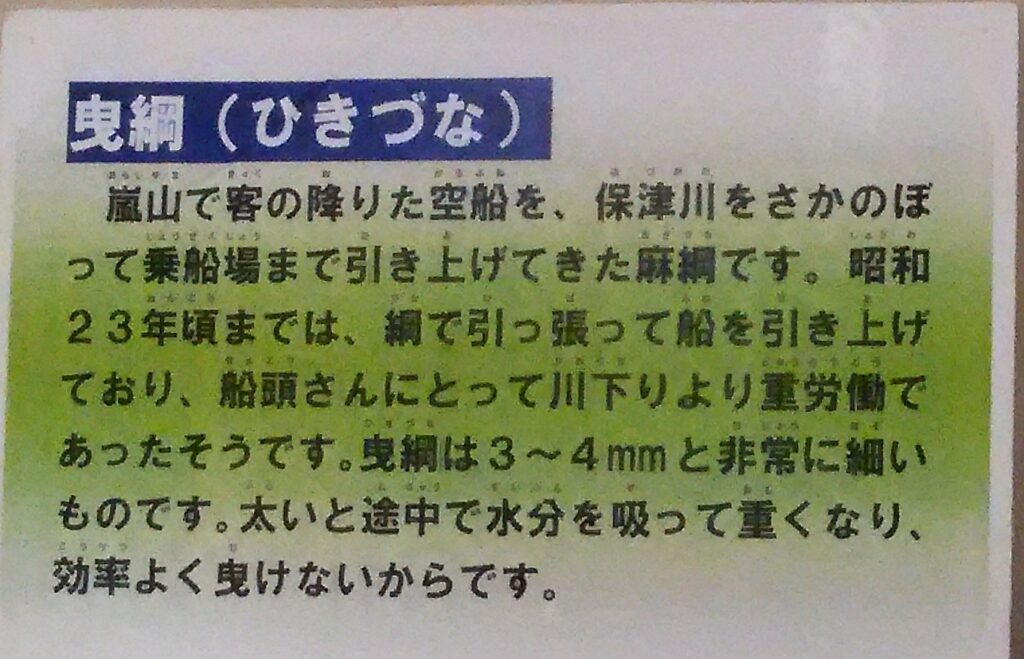

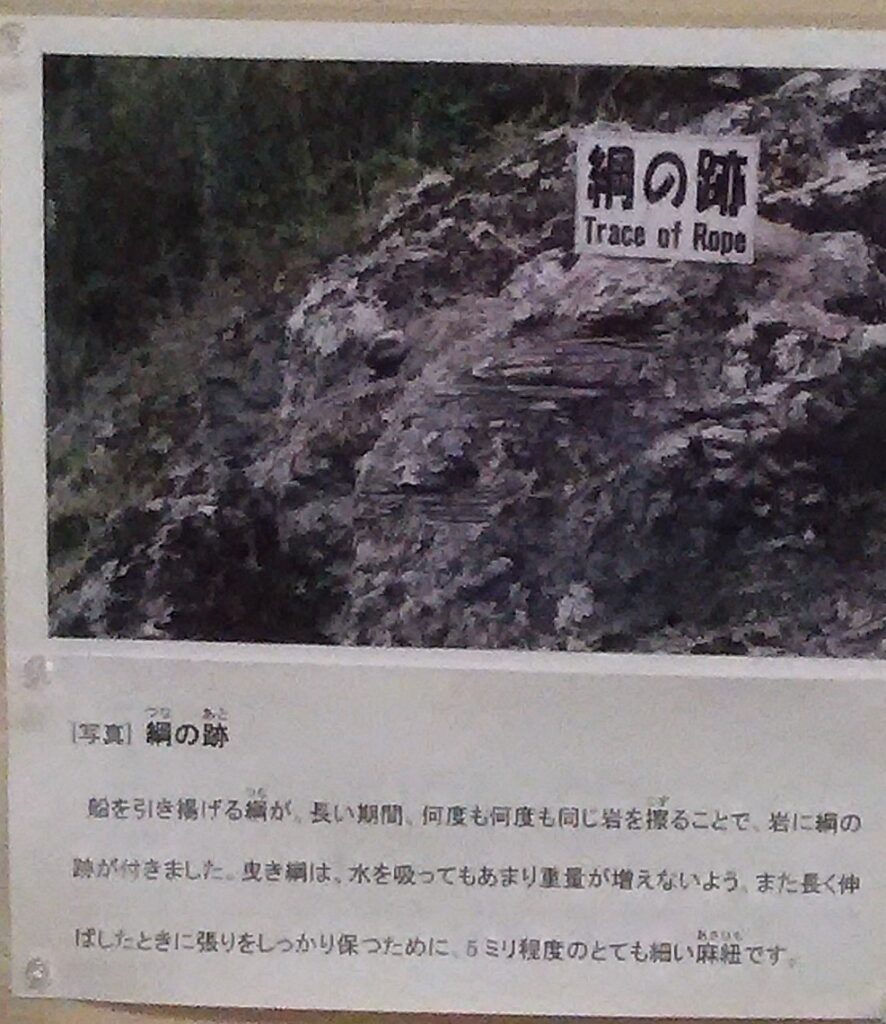

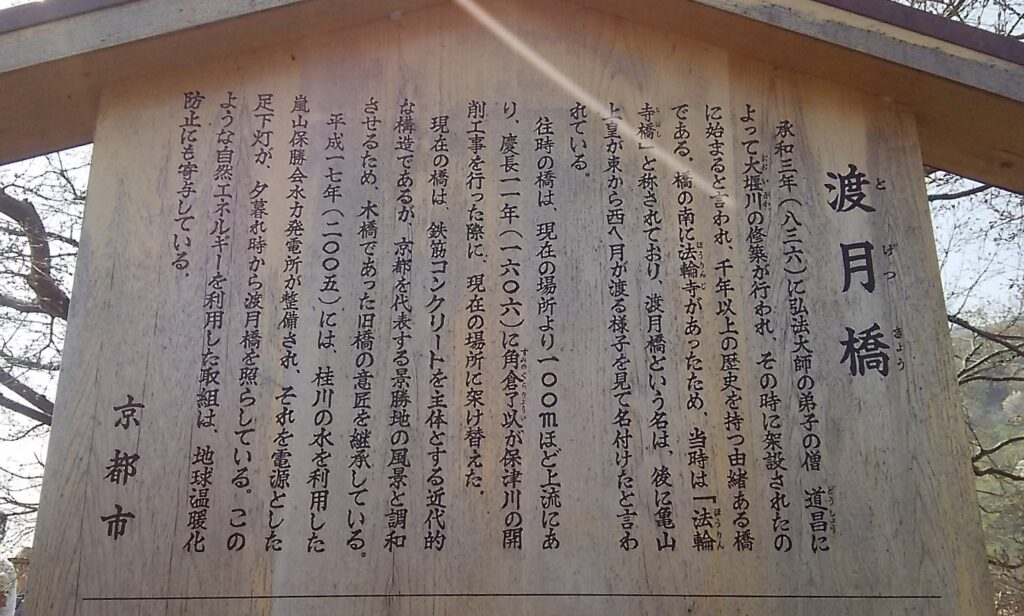

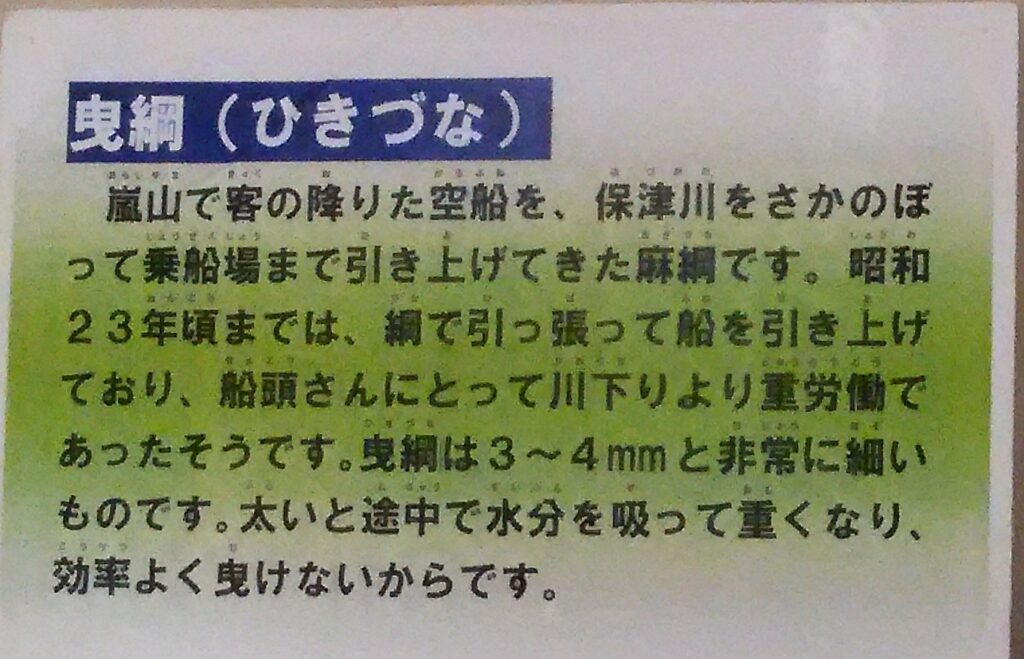

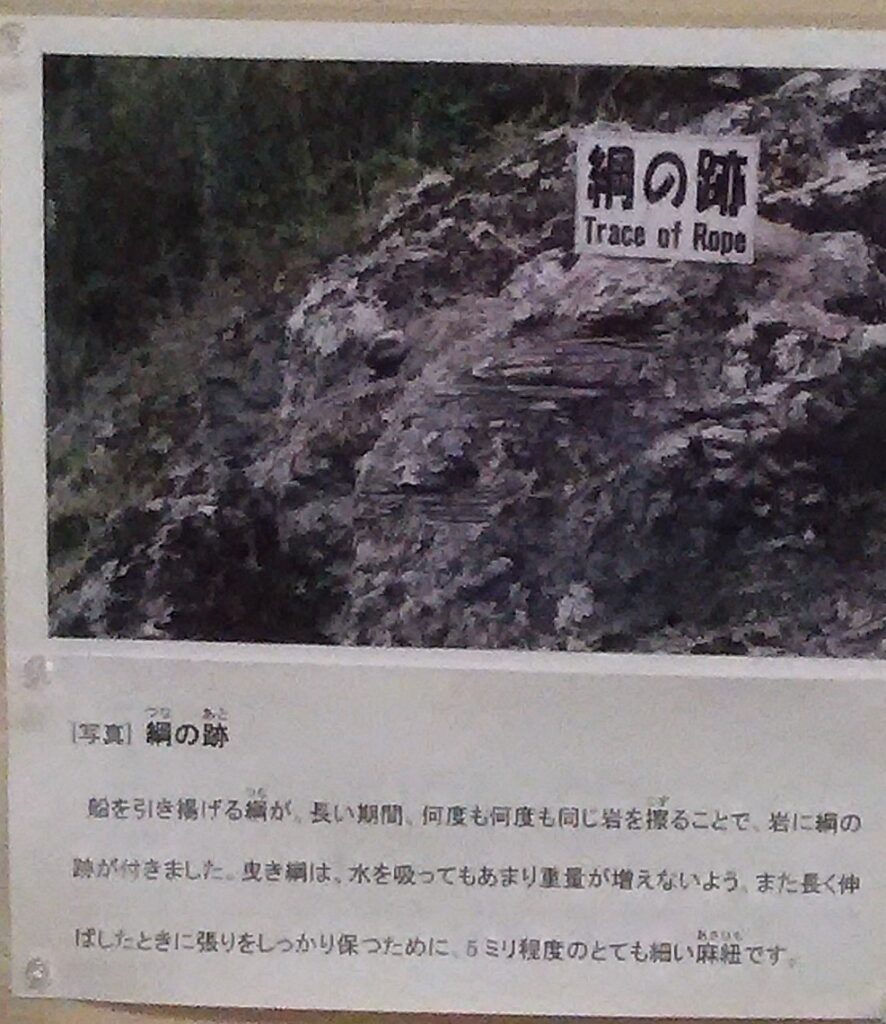

- 保津川下りは、嵐山の渡月橋付近に到着です。昭和23年ころまで、お客さんを下した舟は曳綱(ひきづな)を使って、人が舟を引っ張って川を上っていたのです。これも勘と力の必要な重労働だったのです。崖岩に綱のあとが残っていたりします。先に保津川下りをすませ、JR嵯峨嵐山駅から再び亀岡へ。そして丹波亀山城跡へいったのです。そのほうが予定がたてやすいので。

- 先に保津川下りをすませ、JR嵯峨嵐山駅から再び亀岡へ。そして丹波亀山城跡へいったのです。そのほうが予定がたてやすいので。

- 次に『亀岡市文化資料館』。ここで思いがけない情報に出会いました。映画『母と暮らせば』で、吉永小百合さんは助産婦さんの仕事をされていますが、その吉永さんが使っていた産婆カバンがここで展示していたものだったのです。企画展「かめおか子育て物語」を京都助産婦会のホームページで紹介したところ、映画関係者のかたがそれをみて、借りにこられ映画出演となったのです。小道具会社のカバンは日常的に使うには大きすぎ、これだと思われたのでしょう。映画の中で棚の上には手術道具の入ったカバンがあるとのこと。吉永さんの持っているカバンが、亀岡市文化資料館のものですので映画をみるときはご注目あれ。ここに一番力が入ってしまった。

- 亀岡は足利高氏(尊氏)が篠村(しのむら)八幡宮に詣り、北条氏打倒に出陣した場所でもあり、絵師の円山応挙の生まれた土地でもあり、京都に近いということで、様々な歴史をみてきた町でもあるようです。

![]()

![]()