十三世仁左衛門さんの映画で、『伊賀越道中双六』の<沼津>が映し出されます。十三世が平作で当代が孝夫時代の十兵衛です。平作の出からで十兵衛は声が主です。当代仁左衛門さんは声もセリフもいいですが、上方言葉が身につかれていますからそのアクセントと抑揚に味があります。平作も柔らかいリズム感で荷物を担ぐには怪しい体力ですが、なんだかんだと言うところに愛嬌があります。

『恋飛脚大和往来』の<封印切>のでの我當さんの八右衛門は実際にも憎らしくて面白かったですが、当代仁左衛門さんの忠兵衛とのやりとりのたたみかける間は関西歌舞伎ならではの間です。関西歌舞伎を残すということは大変で、三味線の音締めからして違うそうで、雰囲気を残すということになるでしょうと。

十三世は研究熱心で型もよいところを組み合わせて自分のものにされていますので当代仁左衛門さんもその方向性なのだと思います。

『仮名手本忠臣蔵(五・六段目)』の当代の仁左衛門さんは、映画の中で舞台での父は自分よりも若いんですよねといわれていましたが、その言葉をお返しできる勘平です。勘平自身とささやかな猟師の一家族が仇討ちのために翻弄される悲劇です。そこが猪を撃つところから始まるのがよくできています。婿を喜ばそうとの家族の気持ちが運命を狂わせます。秀太郎さんの一文字屋の女将の上方言葉もながれに軽さを加えますが、女将の出した財布が勘平への一つの刃です。勘平は絶望的におかる(孝太郎)を抱きとめます。二つ目の刃は千崎弥五郎(彦三郎)、不破数右衛門(彌十郎)の仲間とは認められないという言葉です。仁左衛門さん浅葱色の紋服が悲壮な色に変わっていきます。勘平は刃を自分にむけるしかありませんでした。これらを目にした義母(吉弥)の悲劇。染五郎さんの定九郎は色悪風。

十三世仁左衛門さんは、義太夫狂言など、口三味線で全てのセリフを言いつつお稽古をつけ、その調子がこちらに伝わりお稽古のときに涙してしまいます。口三味線や口お囃子はその方の身体の一部なので情愛が濃く伝わるものだなあと思いました。皆さんこの音が入っていますので、お稽古というよりもお互いの音を確かめて一致させ、立ち位置をきめ、その上で主役の動きを察知し絡んでいくわけです。セリフ、所作はすでに入っていて、さらに音が身体に入っていなければいくら言われても良い動きができないことになります。ここが歌舞伎の練習日数の少ない凄いところです。

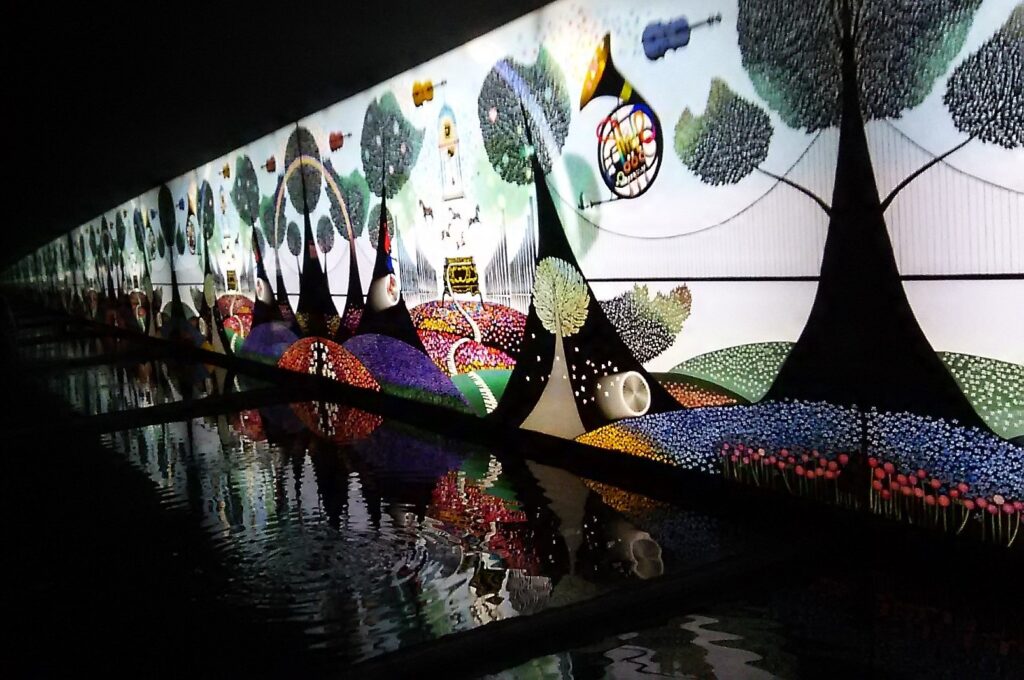

『恋飛脚大和往来(新口村)』は忠兵衛と孫右衛門と二役されたりもしますが、藤十郎さんは忠兵衛だけです。藤十郎さんはこの役の全てが身体に染み込まれておられますから脚が弱られてはいますが、その忠兵衛の気持ちはよくわかります。扇雀さんの梅川も藤十郎さんに気を使うところを、梅川が忠兵衛の立場と孫右衛門の立場を想う気遣いに代えて演じられます。孫右衛門の歌六さんは、何も言葉に出して言えない忠兵衛の気持ちを親の側から独特の声で切々と語られ、逃げ道を教えます。背景が雪で埋まる裏道となり一瞬美しさを現わし即哀切漂う風景の中を忠兵衛と梅川は逃げ、孫右衛門が抱える新口村の標識が涙を誘います。

十三世仁左衛門さんは、不自由なのが目で良かったと言われています。耳なら音も相手のセリフもわからないからやりようがないと。夜中に目を醒ましてもああやろうこうやろうと芝居のことを考えると楽しいとのことで、目の不自由なことで周りに癇癪を起すことはなかったそうです。

『元禄忠臣蔵(大石最後の一日)』は、幸四郎さん、染五郎さん、金太郎さんがこのお名前で三人で歌舞伎座に出演される最後の舞台となります。

大石内蔵助の幸四郎さんは、セリフのトーンを一定に近い状態で「初一念」を貫く最後の腹を示されました。自分だけではなく同志たちにも「初一念」を崩さぬよう心をくばられます。ところがおみの(児太郎)という女性が夫婦約束した磯貝十郎左衛門(染五郎)の本心が聞きたいと現れます。会わせるのを迷う内蔵助でしたが、二人を会わせ磯貝のウソの無い真をさらけださせます。満足したおみのは全て無かったことにするため自刃します。児太郎さんと染五郎さんが役にはまっていました。金太郎さんの細川家の若君も雰囲気を出し、上使役の仁左衛門さんの押し出しが、赤穂浪士の格をあげます。幸四郎さんの大石は最後に名を呼ばれ、「初一念」が揺らぐことなく自分の役割を果たせた安堵感とともに静かに切腹の場へと花道を進んで行きます。