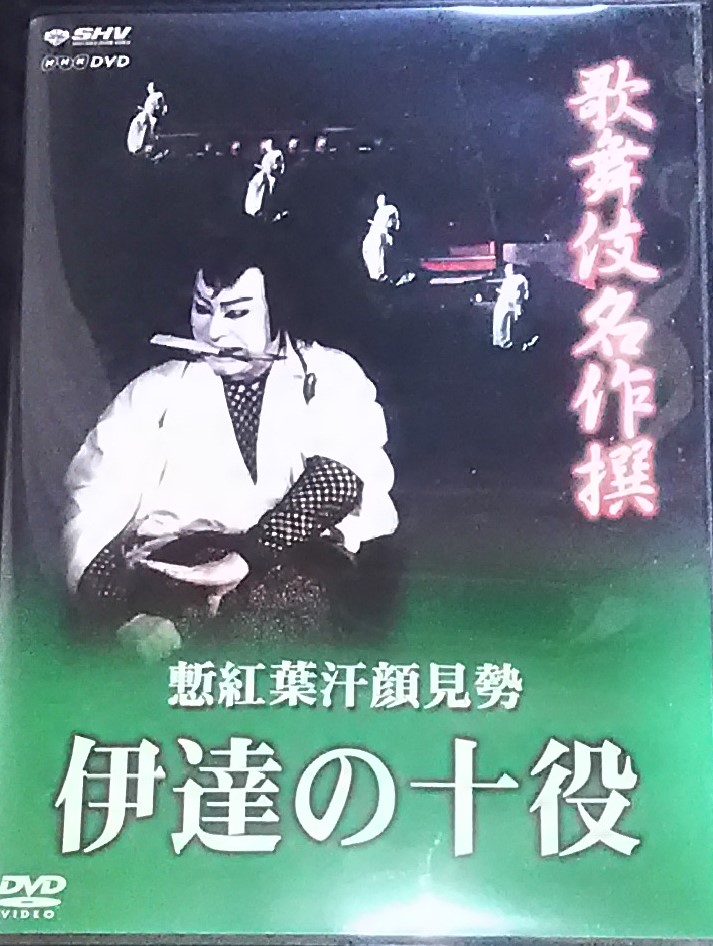

『土屋主悦』での坂田藤十郎さんの姿が頭に残っていて、東京では観ていないのになぜだろうと気になっていました。映像であろうかと探しましたら録画がありました。NHKBSで放送された「忠臣蔵300年」という番組でした。1986年12月南座で上演されたものです。

土屋主悦が藤十郎(当時・扇雀)さん、お園が秀太郎さん、其角が九世三津五郎(当時・蓑助)さん、大高源吾が吉右衛門さんという豪華メンバーでした。おそらく放送を観たときは、それほど惹きつけられなかったと思われます。今観なおしますと面白いですしさすが上手いです。藤十郎さんの濃密な演技には驚きました。

第一場「向島其角の邸」と第二場「土屋主悦邸」があります。

![]()

![]()

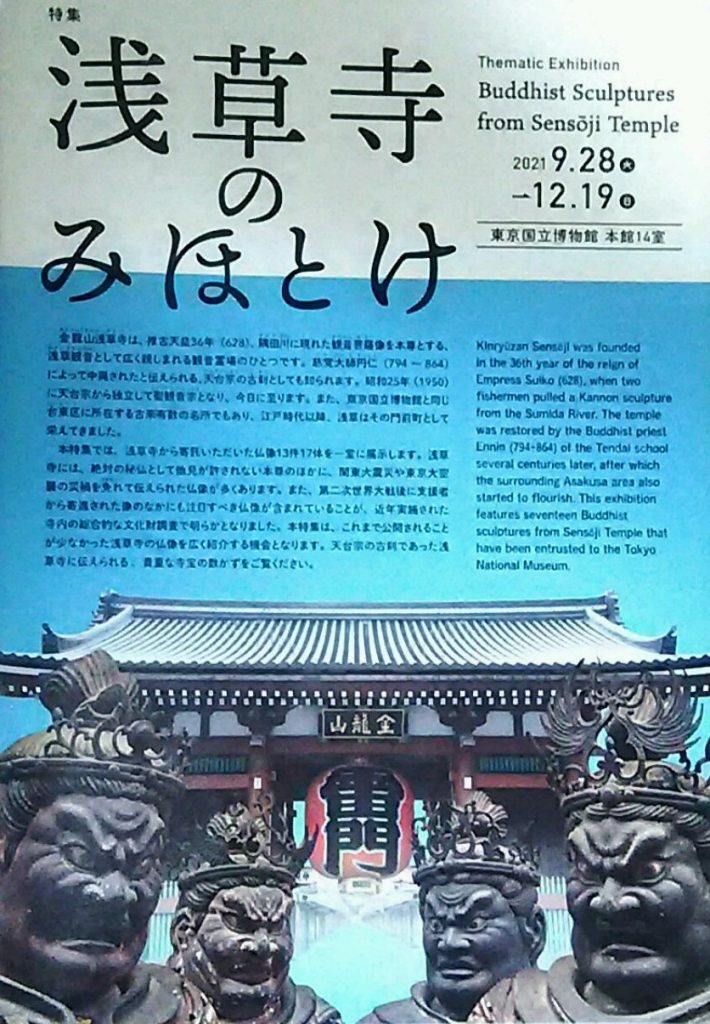

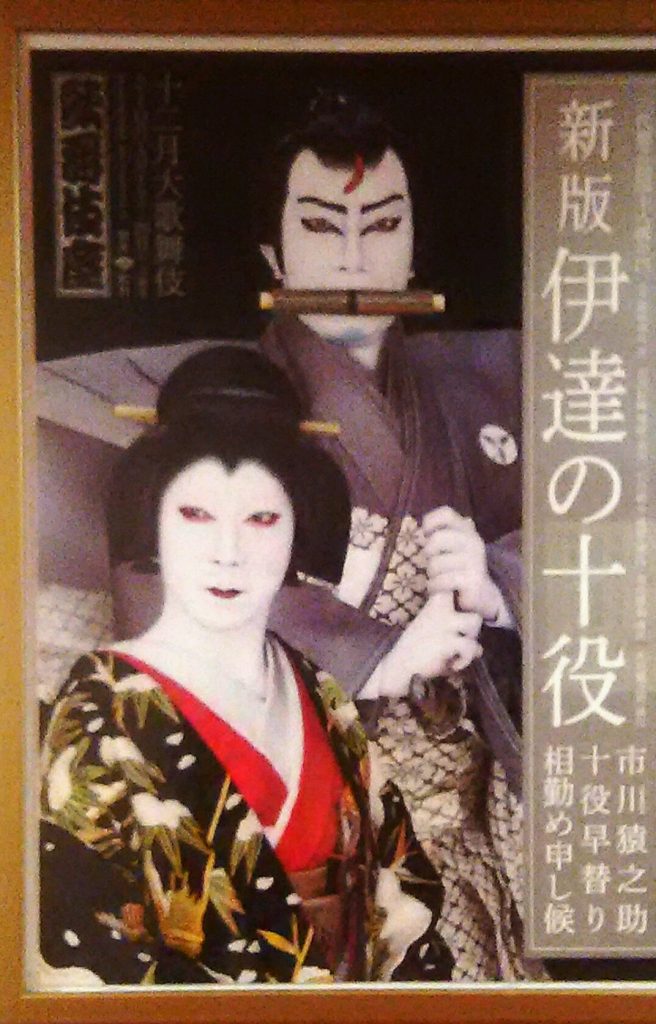

今回の『花競忠臣顔見勢』では、第二場である「槌谷邸」から始まり、途中に討ち入りの場面を挿入し、再び「槌谷邸」に戻すという構成にしていました。

『土屋主悦』では、第一場で大高源吾が別れのために其角を訪ねます。そして明日西国のさる大名に仕えるため旅立ちますと伝えます。そこに落合其月(勘五郎)が来合せ、赤穂浪士たるものが二君に仕えるとは何たることかと大高源吾を足蹴にします。

大高源吾は「武士の真意は上からは見えない」といいます。

其角が大高源吾に差しだした句「年の瀬や水の流れも人の身も」はいさめの句だったのですが、源吾がつけた句は「明日待たるるその宝船」でした。その下の句に新しく仕えることを宝船としたのだと其角はがっかりし、其月はさらに怒ります。

大高源吾は言うに言われぬ苦しみを押さえ去っていきます。

第二場の前にそういう場面があるわけです。

『花競忠臣顔見勢』ではその場面は観客が其角の立腹ぶりから想像して槌谷主悦の出方をみつめるわけです。時間の関係もあり、隼人さんは若さの鋭利さで大高源吾の歌の意味を其角とは違う解釈をして眠ったふりをします。

ここらあたりも藤十郎さんは大きな細やかさがあります。その辺の違いも面白いです。

次の大高源吾が現れる場面での主悦との対面では、『土屋主悦』では討ち入りの様子は観客は観ていませんから、源吾は観客に背中を向け主悦との対面に真正面から見つめ合うという時間を一呼吸ながくとり、そのことにより討ち入りに対する濃密な想いをぶっつけあいました。先輩たちも熱いです。

物語の展開を早くして、観客の気持ちを引っ張ていく形と、濃密にたっぷりとみせて引っ張ていく形をそれぞれが観ることができ、さらに物語の見せ方の違いが比較できました。どちらもそれぞれに味わいがあり、楽しみ方も違ってきます。

『土屋主悦』の映像のほうは、澤村藤十郎さんと山川静夫さんが解説されていて、『土屋主悦』は関西で『松浦の太鼓』は東京といわれていました。『花競忠臣顔見勢』では上演回数の少ない『土屋主悦』を入れてくれてよかったです。

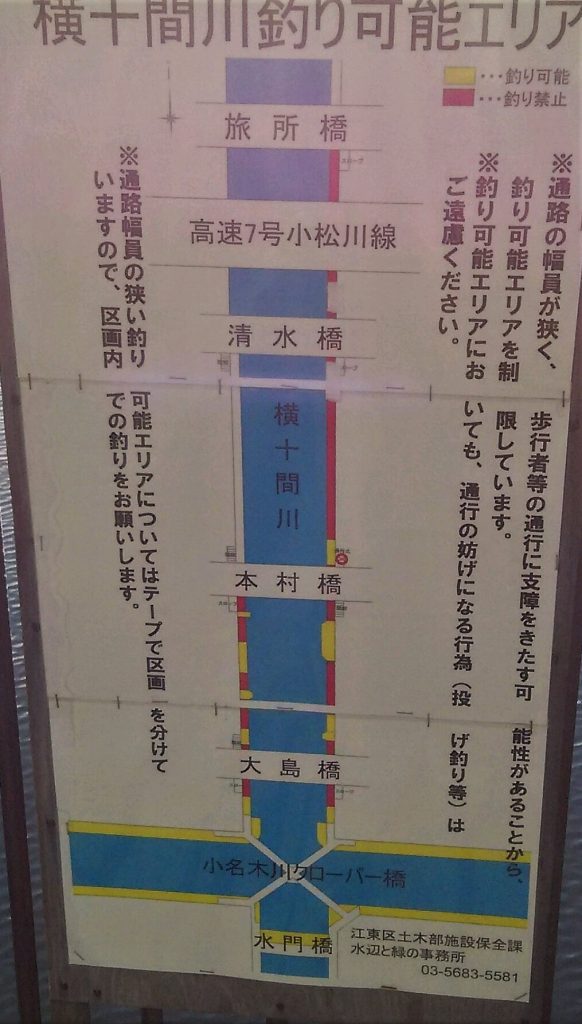

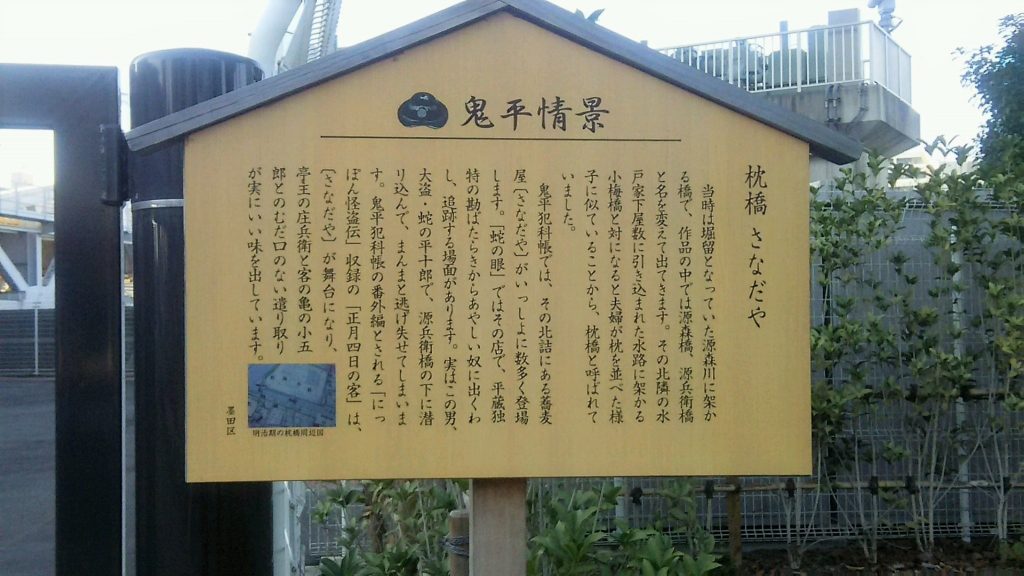

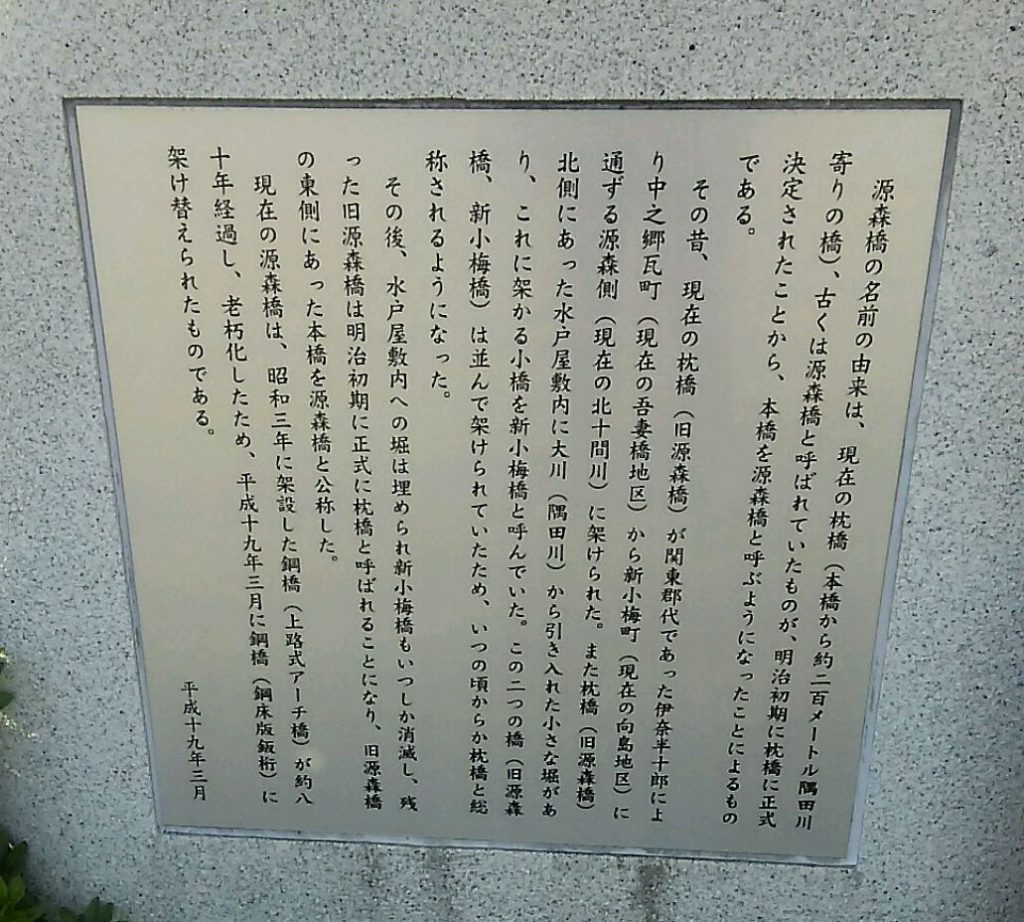

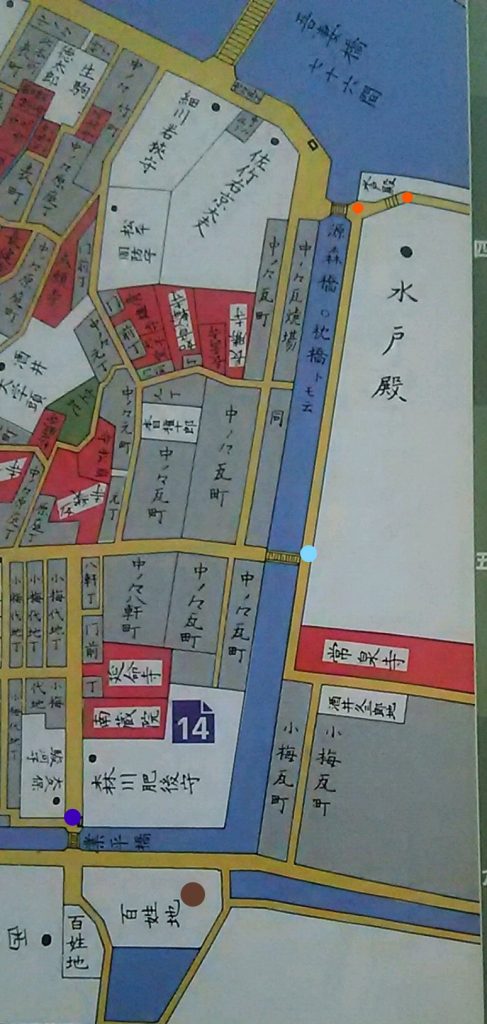

さらに映像では忠臣蔵ゆかりの場所も紹介されていました。

赤穂浪士は最後の打ち合わせが深川の富岡八幡宮前の茶店ということで、あとは吉良邸での茶会の確かな日取りをまっていたとありました。その重要な日取りを入手したのが大高源吾だと言われています。

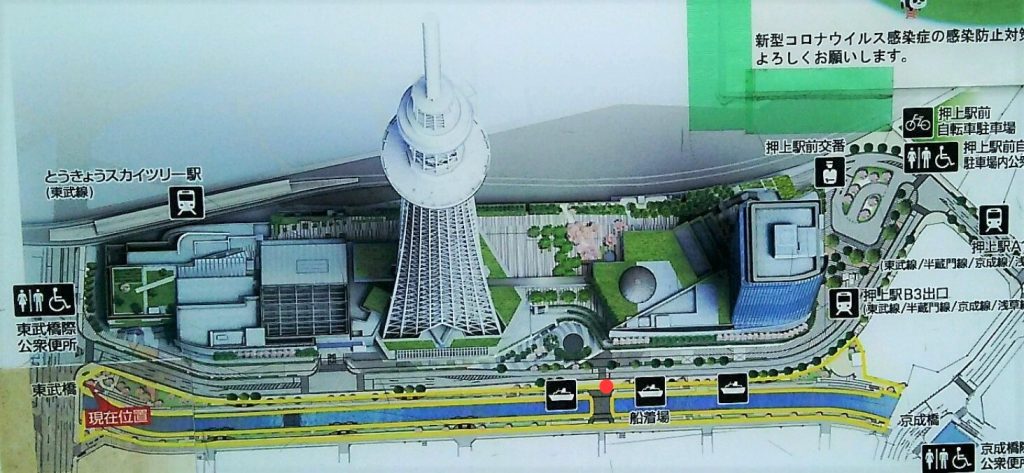

深川で浪士たちが情報を交換したとすれば身を隔すのには好い場所だったとおもいます。小名木川は日本橋と行徳を結ぶ「塩の道」で、さらに物資を流通する重要な川で、それにたずさわる人もたくさんいたとおもいます。観光の旅の人もいたでしょうし、見知らぬ人がいてもあまり怪しまれなかったでしょう。吉良邸にも近いですし。

行徳散策から『塩の道』に興味がありまして少したどりましたので、やはり赤穂浪士が赤穂義士になる場所として深川はその条件を満たす重要な立地場所であったようにおもえます。

討ち入りあとに詠んだといわれる大高源吾の句碑(両国橋児童遊園内) ひのおんや たちまちくだく あつごおり

![]()

赤穂義士が泉岳寺へ向かうとき渡った永代橋

![]()

泉岳寺で浅野内匠頭のお墓に最初にご焼香したのは間十次郎で、吉良上野介をみつけ最初に槍で刺した功労者だったからだそうです。

隅田川の橋もオリンピック前は覆いがかけられお化粧直しをしていましたが、やっと10月からライトアップして、ナイトクルーズなどで楽しませてくれているようです。おもてなしもいいですが、まずは日本人が日本を楽しまなくてはです。

『花競忠臣顔見勢』は忠臣蔵に対する思考回路をさらに広げてくれました。そして<若手歌舞伎役者リレーインスタライブ>では頼もしいくらい勉強されていているようすがわかり沢山の刺激をいただきました。次のステップがたのしみです。

追記: 吉右衛門さんは、歌舞伎であっても人物の心理を描かれるのがやはり上手いと感嘆して映像を観させてもらったばかりでした。残念です。(合掌)

追記2: 12月10日(金)午後9:00~のNHK・Eテレ『にっぽんの芸能』で『松浦の太鼓』(吉右衛門)、『菊宴月白浪』(猿翁)、『盟三五大切』(仁左衛門)のダイジェスト版での映像が放送されるようです。『松浦の太鼓』は『土屋主悦』と比較したり、大先輩たちの芸の大きさと妙味を感じとっていただきたいです。

にっぽんの芸能 – NHK

追記3: 前編は終わってしまったのですが、ドラマ「忠臣蔵狂詩曲No.5 中村仲蔵 出世階段」後編を是非ご覧ください。『仮名手本忠臣蔵』五段目に出てくる斧定九郎役を今までとがらっと変えて演じて評判をとった実在の江戸時代の歌舞伎役者・中村仲蔵の物語です。いつか五段目を観たなら、あのことかと面白さが増すと思います。

NHKBSプレミアム・BS4k 12月11日(土) 午後9時から

追記4: 『仮名手本忠臣蔵』5段目を先に知りたいというかたは、『図夢歌舞伎 忠臣蔵 第三回』(五段目、六段目)でどうぞ。五段目の斧定九郎の出がいかに短いかがわかります。ただ思いもかけぬ斧定九郎との出会いが勘平の人生を狂わせるのです。

![]()

![]()