能 『融』の潮汲みの<桶>からすぐ連想が移ったのは、『義経千本桜』の「すし屋」のすし桶である。

いがみの権太の父・弥左衛門は、梶原景時の詮議の帰り道、一人の若侍の亡骸に出くわす。弥左衛門は何を思ったかその首を持ち帰る。もしものときには、自宅にかくまっている重盛の子・維盛の首として差し出すつもりなのかもしれない。この亡骸は、討ち死にした維盛の家来・小金吾である。すし屋の自宅に帰り弥左衛門はその首を、すし桶に隠す。

その前にいがみの権太は、父親の居ない間に、母に銀三貫目を無心してまんまと手に入れ、父親の帰りを知ってすし桶に隠すのである。どのすし桶に、お金が入り、首が入っているか、観客は知っている。

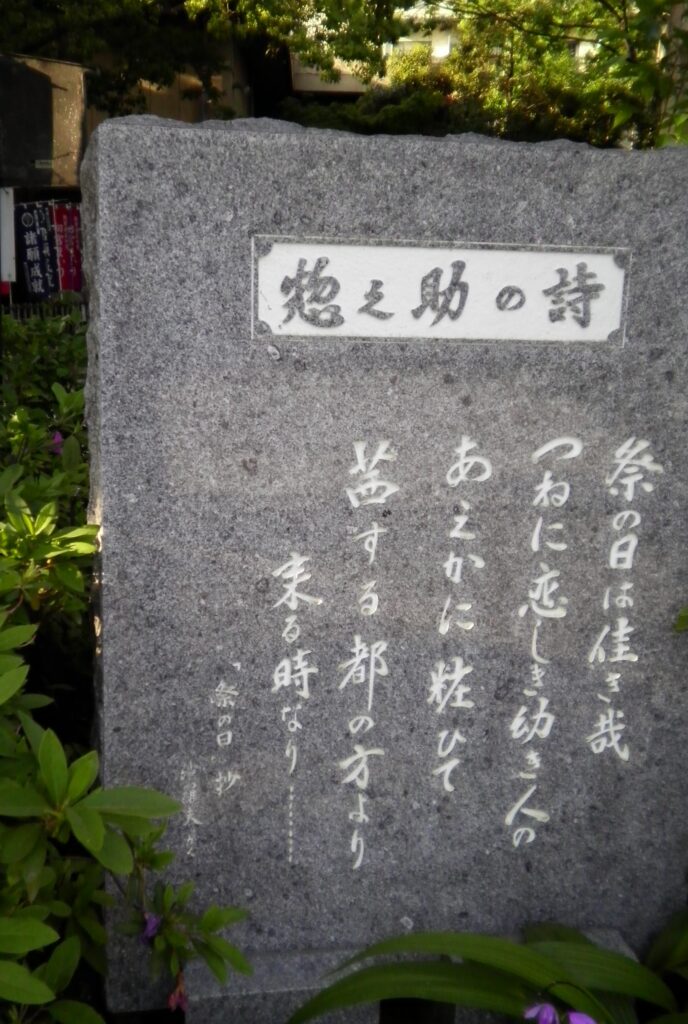

すし屋の娘・お里は維盛に思い焦がれている。そこへ、維盛の妻・若葉の内侍と子・六代がたずねてくる。お里は父の意思どうりこの親子を逃がしてやる。その様子を見ていたいがみの権太は弥助が維盛と知り、お金の入ったすし桶を持って訴人すると駆け出すのである。しかし、このすし桶には、小金吾の首が入っているのである。観客は知っている。ありゃりゃ!である。さらに、七三でいがみの権太はすし桶を抱えて見得を切る。拍手しつつも、お金でないことに気が付いたいがみの権太はどうするのであろうかと気にかかる。このからくりの一部を、それも見得を切らせて見せて、次の展開で、「ここまで推測できた、あなたは」と問いかけられてもいるのだと、何回か観て思った。このすし桶を間違えたことが、いがみの権太の運命を左右し、どんでん返しとなるのである。

芝居としては見せない部分である。すし桶を開けて、そこに首を見たいがみの権太は驚き、理解する。父が維盛を逃がし、梶原景時に維盛の首としてこの贋首を差出すのだと。しかし、内侍若君をどうするのだ。この時、いがみの権太の女房・小せんが、親に対する孝行は今しかないと自分たち母子が身代わりになることを申し出る。

維盛の首を持ち、内侍若君を引っ立ててのいがみの権太の登場である。上の見えない部分は後で父に刺されての死に際の権太の語りで分かるのである。権太の語りを聞きつつ観客は巻き戻しをして、あの時は、そういうことだったのかと自分の見方の不足部分を補うのである。そうして涙するのである。もしくは、もう一度見て、ここでこうなるのだが、やはり見抜けないのは当たり前などと納得したりするのである。ジェームス・ディーンの「エデンの東」での、父にも母にも受け入れられない若者の姿が浮かんだりする。

それだけに、いがみの権太の家族の場面が重要になってくる。女房小せんは夫いがみの権太に惚れている。世間から悪く言われ爪弾き者であるが、時として見せる夫の愛嬌に本心の一部をみているのであろう。だからこそ、身代わりになれるのである。そうすることによって、夫は父親から認められる。ここは、貴族でもなく、武士でもない、一般庶民の心意気である。

歌舞伎には首実験の場があり、それが贋首であったりして、話のどんでん返しとなるのである。戦の場合大将の死は一番戦意喪失させることであり、勝利への近道である。それだけに、本物なのかどうかは重要なことである。本当に死んでいるのかどうか。『熊谷陣屋』『盛綱陣屋』は、贋首によって武士の主従関係、親子関係にスポットライトを当てる。時代性と武士の世界観からの首桶である。