寄り道はせずひたすら道のみを歩くことに決めた。暖房はあったが屋根なしの船だった為か、体が冷えていたので歩くには好都合であった。

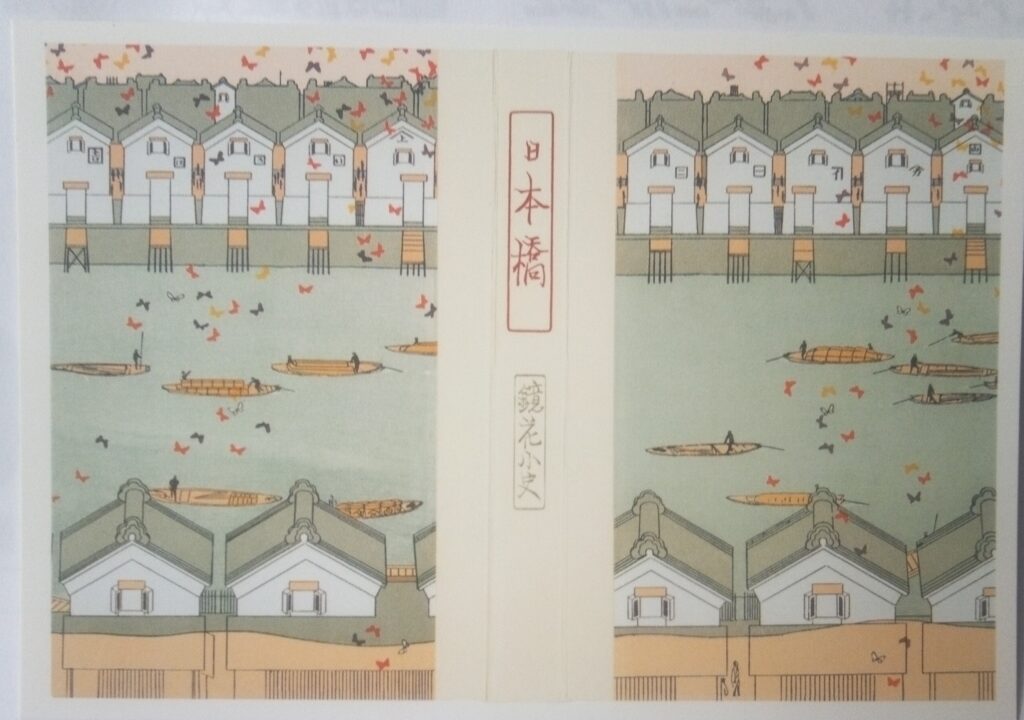

日本橋から京橋に向かう。京橋には<京橋大根河岸青物市場跡の碑><江戸歌舞伎発祥の地の碑>がある。中村座のあったところで座元は初代中村勘三郎である。1624年であるから約390年前から中村屋は続いている。勘九郎さん、七之助さんのこれからの責務は大きいのである。

銀座に入ると歩行者天国になっていて道の真ん中を歩いたため碑などは無視となってしまった。銀座4丁目を進み銀座と新橋の間に<銀座の柳の碑>。西條八十作詞・中山晋平作曲の「銀座の柳」の詞と楽譜が。

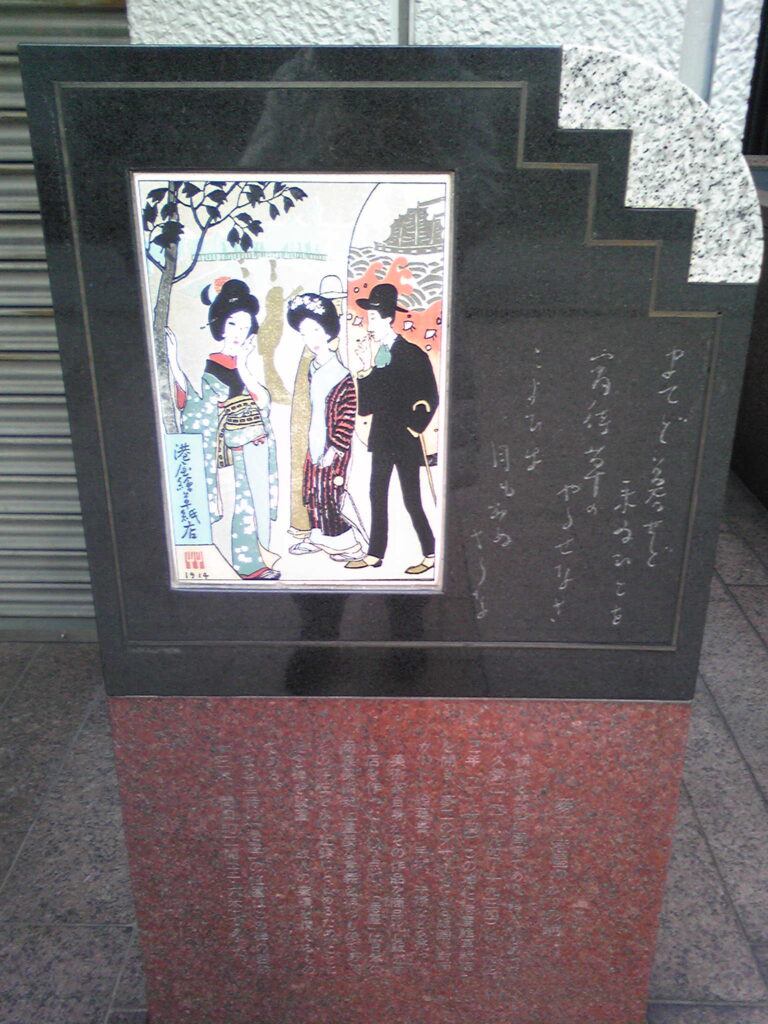

新橋から浜松町へ。左手には浜離宮庭園が位置する。浅草から水上バスで行ったことがある。そして同じ方向JR浜松駅の東京湾寄りには旧芝離宮恩賜庭園であるがまだ行っていない。一度は行きたい点である。右手奥には増上寺、芝公園、東京タワーであるが、この点は行っている。ビルの間からチラッと東京タワーが見えた。とにかく線を目指しているので第一京浜を歩く。地下鉄「三田駅」のそばに<勝海舟・西郷隆盛会見の地の碑>がある。西郷隆盛は西郷南洲となっていて、西郷吉之助書とある。いつ書いたのか気になるが軽く流す。この会見で江戸は火の海から救われるのである。当時この辺は裏がすぐ海で月の美しい風光明媚なところだったようで落語の「芝浜」の舞台もこの辺りらしい。札の辻の歩道橋をわたると<港区の花あじさい>とあり、さら進むと<港区の花バラ>とある。引き返して<港区の花あじさい>を再度たしかめる。港区の花は二つなのであろうか。軽く、軽く。

どうも街歩きらしきご婦人が階段を上がってくる。「街歩きですか。」と尋ねると「泉岳寺から来ました」と。泉岳寺が近いのか。仲間たちは泉岳寺に寄ったようだがその点も行っているので前進。楽勝、品川。考えが甘かったのであるが。

品川駅の前を通り、いつか原美術館を捜すのに手間取ったことを思い出す。いよいよ東海道品川宿である。入り口の案内板を見ると最終に<鈴ケ森刑場跡>とある。ここだったのか。

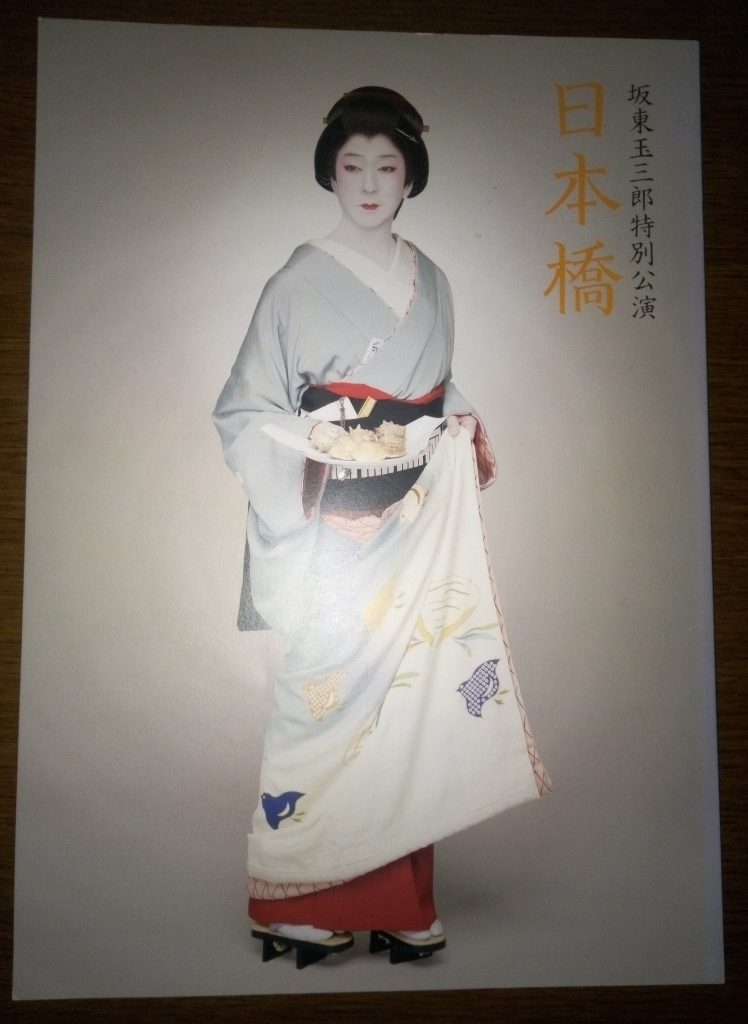

勘三郎さんの最後に観た舞台が2月の新橋演舞場の「六代目中村勘九郎襲名披露」である。「御存知鈴ケ森」の白井権八。美しかった。綺麗な形で、勘三郎さんがもどってきてくれたと安堵したのに。「土蜘(つちぐも)」では勘三郎さん、仁左衛門さん、吉右衛門さんが番卒で豪華に脇をかためられていた。西郷隆盛の名前を目にすると「西郷と豚姫」の勘三郎さんの豚姫を思い出す。純情で初めて恋をして思いつめて、それでいながら自分を励まして周りに可笑しさ振りまいて。舞台場面を思い出していたら止まることがない。役者18代目中村勘三郎さんを忘れることはない。

ではゆっくりと北品川商店街を楽しむ。途中、古本屋さんに寄ってご当地のマップを買う。小さい本屋だがその狭さにきちんと迷路のような本の積み上げ方。いかにして多くの本を狭い中に並べるか考えに考え抜かれたのであろう。眺めたいのを帰りにしますと伝える。

足の裏に痛みがきて品川橋まで永く感じられる。マップを開くと3分の1位来ている。まずは鈴ケ森まで行き帰りにゆっくり歩こうと足を速める。青物横丁商店街、鮫洲商店街。かなりある。横路地には沢山の神社やお寺があるようだが横目で見過ごす。突然、<龍馬通り>の道しるべ、坂本龍馬像ありのお知らせの路地。どうやら京浜急行の「立会川駅」までの横路にあるらしい。そして浜川橋(なみだ橋)。鈴ケ森の刑場に引かれる罪人と縁者が涙ながらに別れた橋とある。そこから7、8分、やっと目的地鈴ケ森刑場跡に到着。旧東海道と第一京浜(国道15)がぶつかるところの角で陰惨さはない。道にあまりにも近いので旅人もお仕置きがあれば遠くからでもわかったことであろう。旅の途中では遭遇したくないものである。

龍馬さんとこの町の関係は知りたいので京急の「立会川駅」までもどる。途中の公園に龍馬の像がある。立会川河口の浜川砲台に、龍馬は黒船来襲の警備に通ったのである。そうであったか。やっと電車に乗れる。古本屋さんの事はもう頭になかった。

帰ってきてからマップを見ると、驚く事実もあった。あの映画「ゴジラ」でゴジラの第一歩が品川宿入口のそばにある八ツ山陸橋である。数日前ドキュメント『イノさんのトランク~黒澤明と本多猪四郎の知られざる絆』を見ていたので親近感がわく。ここにゴジラは上陸したのか。ジョージ秋山さんのマンガ「浮浪雲」の舞台が江戸時代のここにしている。土佐藩主最後の山内容堂のお墓もある。日蓮の直弟子・天目上人が開祖した天妙國寺には、切られ与三郎とお富、剣豪・伊藤一刀斎、浪曲の桃中軒雲右衛門、新内の鶴賀新内等が眠っている。ゼームス坂の近くには高村智恵子終焉の地でゼームス坂病院があった場所に<レモンの碑>がある。

恐るべし品川宿。今度は点としてもう一度訪ねたい。

【 続き 】 その後、京急大森海岸駅から続きを歩いたので鈴ケ森の刑場跡から多摩川までの写真を載せます。

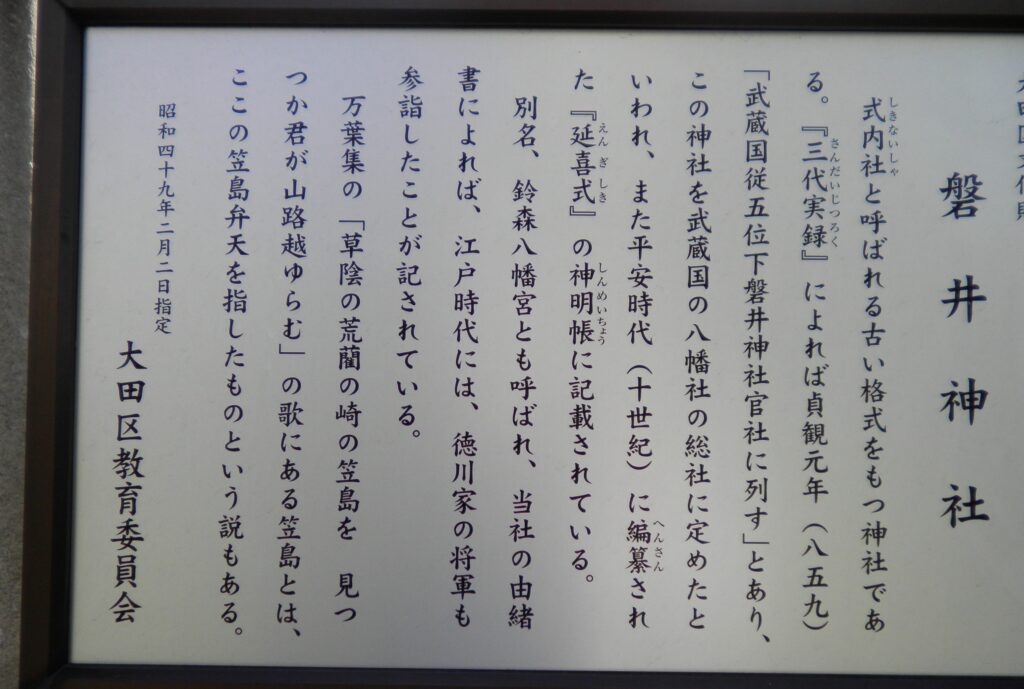

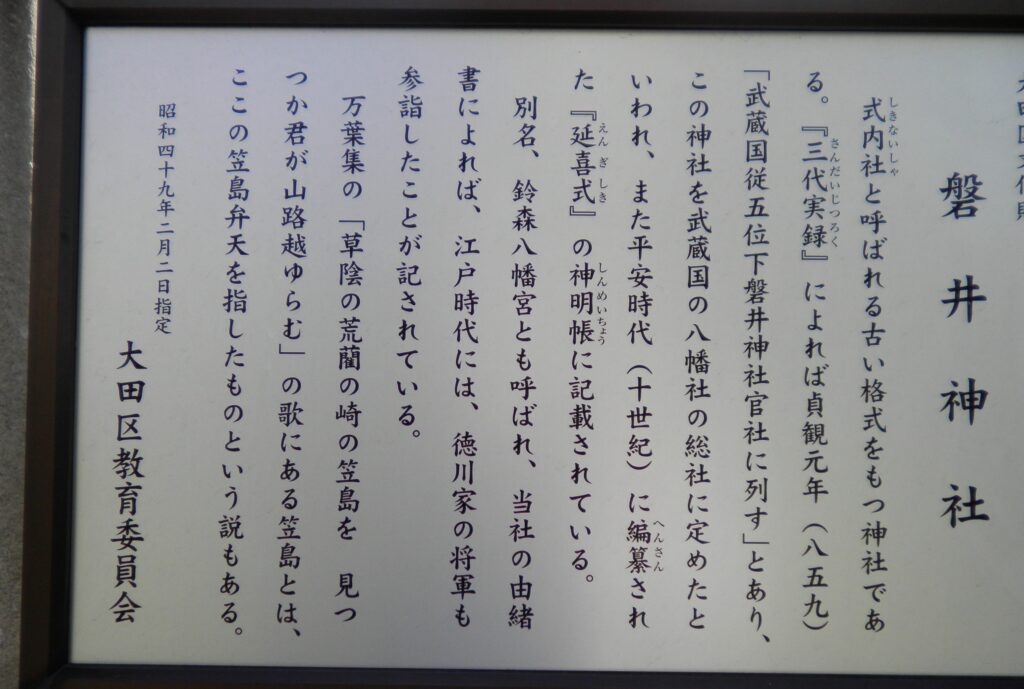

磐井神社

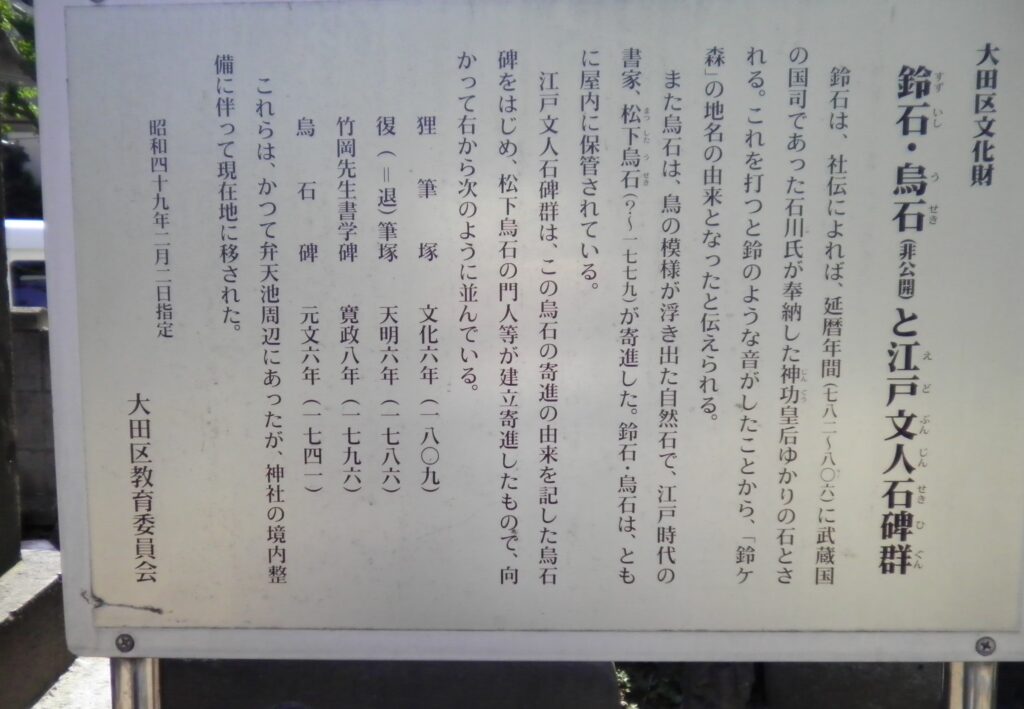

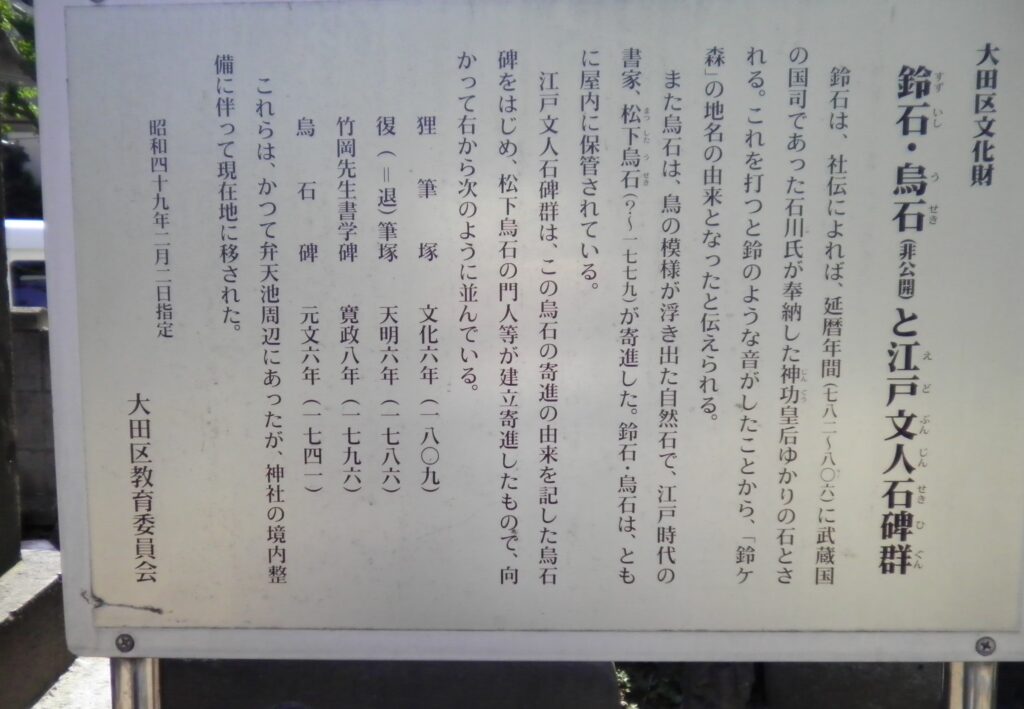

鈴石による鈴ケ森の由来

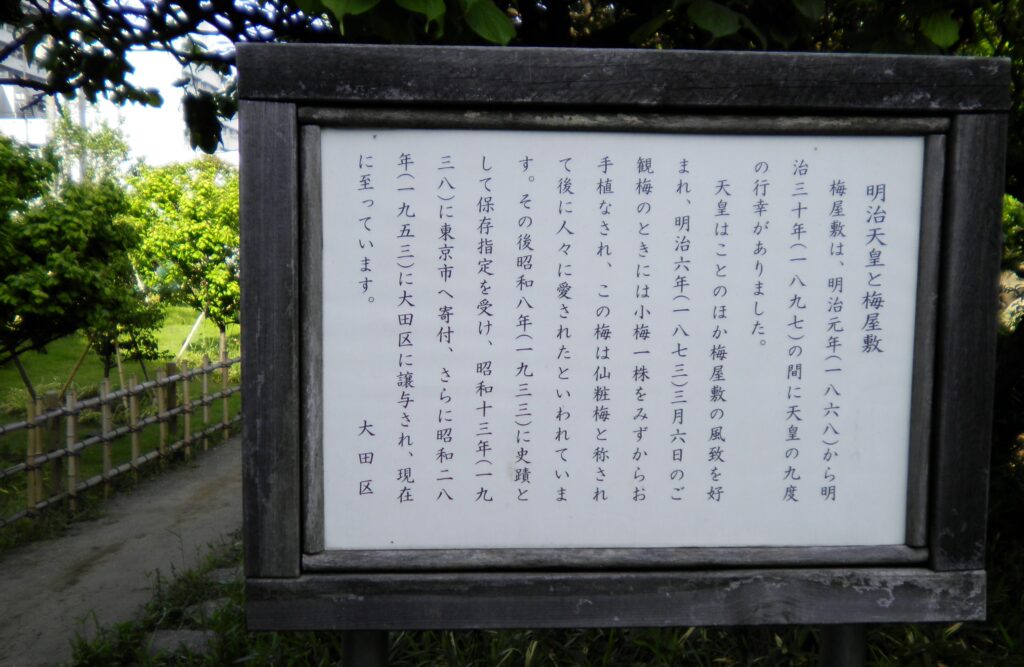

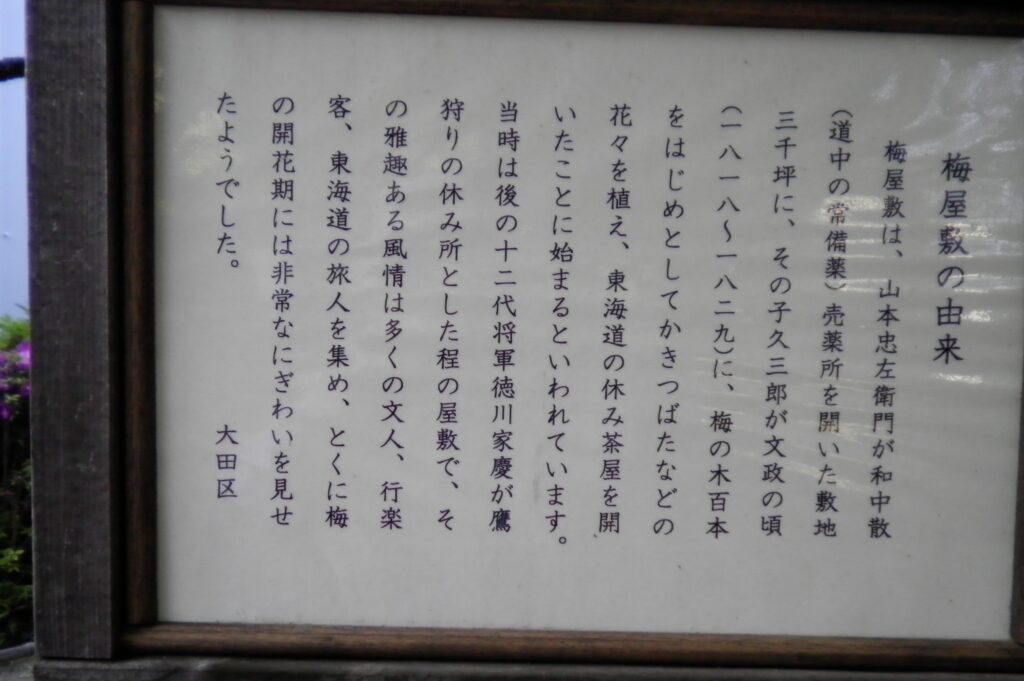

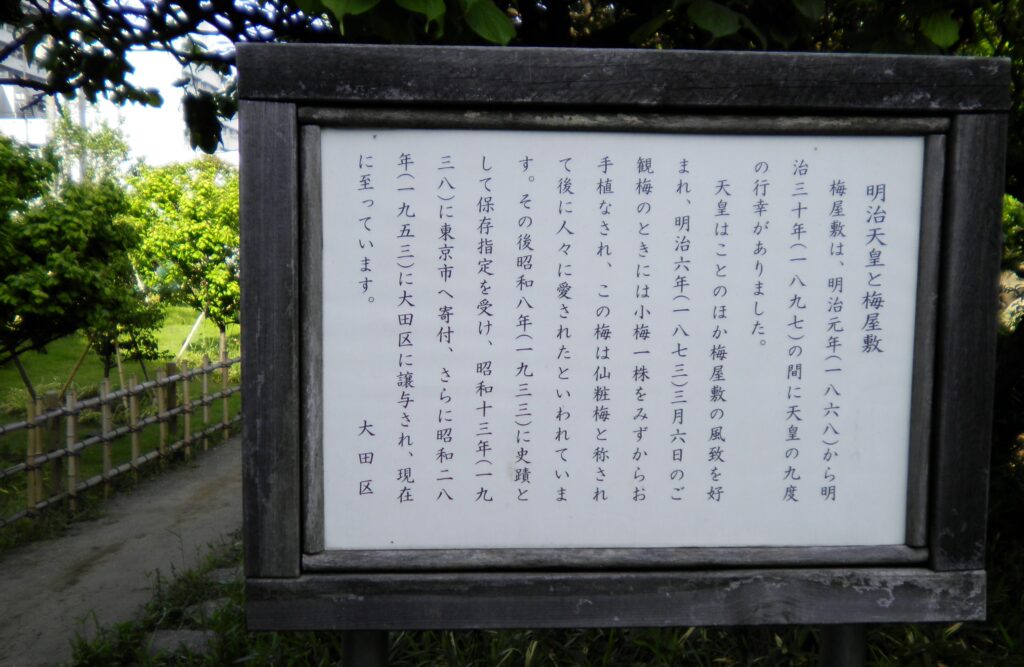

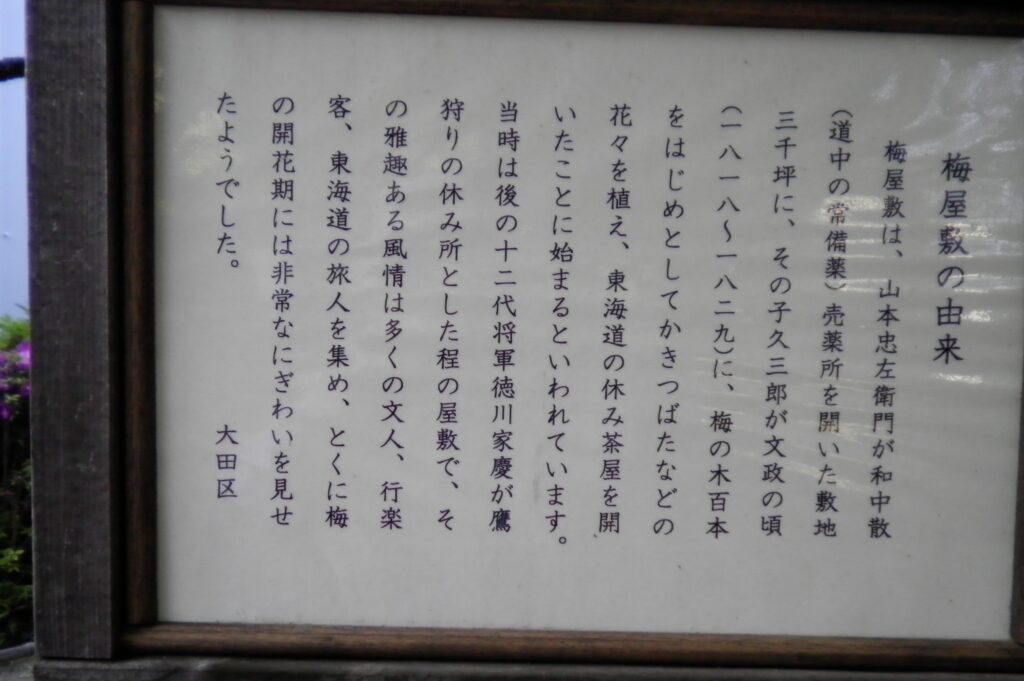

梅屋敷

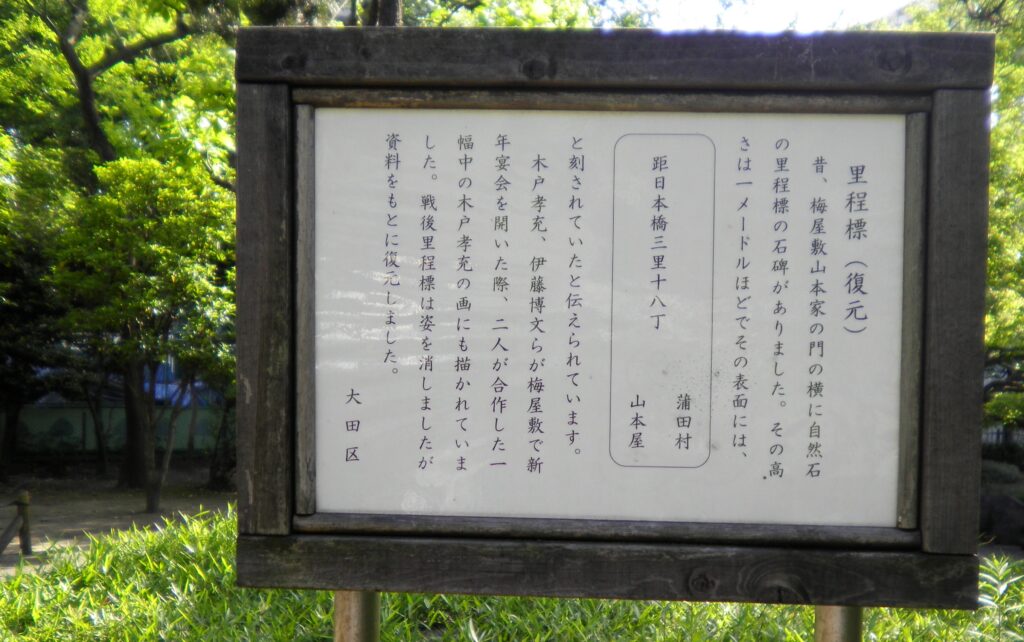

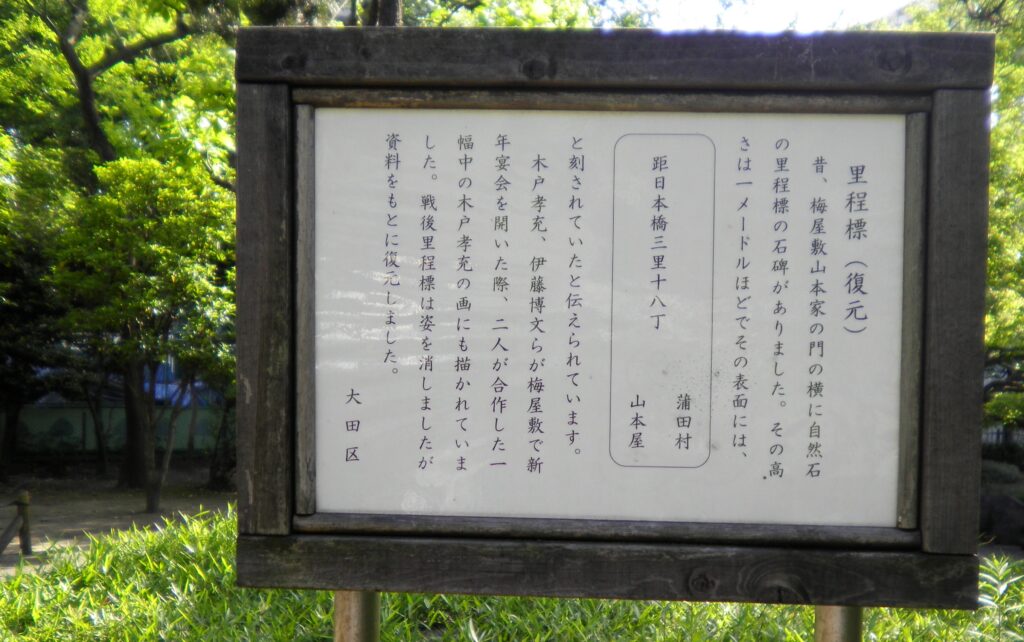

里程標

旧東海道・川崎宿から神奈川宿 | 悠草庵の手習 (suocean.com)

![]()