『ワンピース』をはっきり耳にしたのは、国立劇場での歌舞伎のとき、観客のご婦人が「若い人が『ワンピース』がお面白いというが、どこが面白いのでしょうかね。」との会話を耳にしたときである。若い人にそんなに人気があるのかと印象に残った。

猿之助さんが『ワンピース』をすると聞いた後と思うが、伊賀に行って忍者屋敷に行った時購入した『忍者の教科書』の後ろに「『NARUTO』と『ONE PIESU』」(吉丸雄哉)の一文が載っていた。この2つの漫画は世界で多くの人々に読まれているらしい。

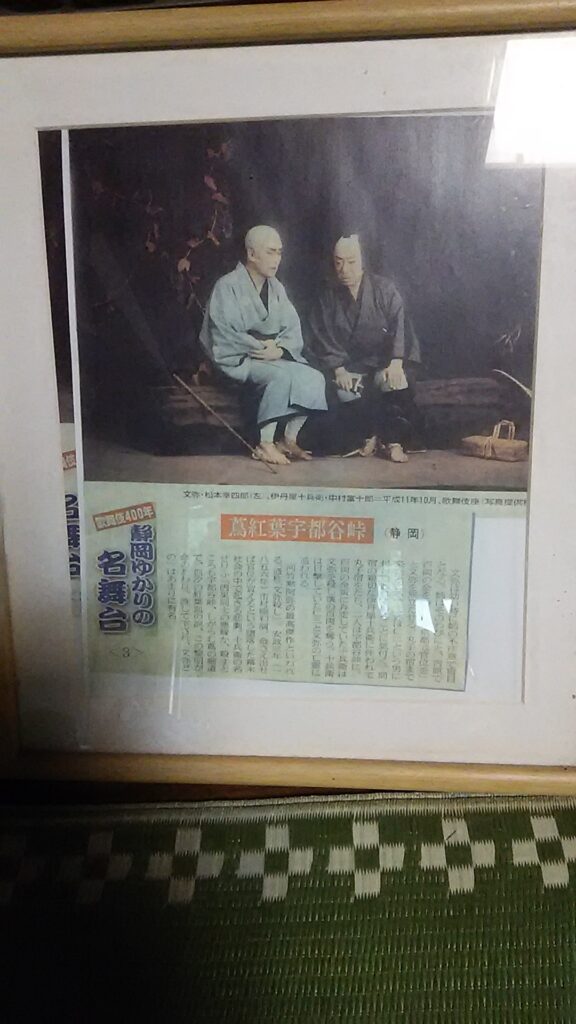

『NARUTO』は、うずまきナルトという少年忍者の戦いと成長を描いた忍者漫画で、ハリー・ポッターシリーズに似ていて、『ONE PIESU』は、海賊の少年モンキー・D・ルフィが“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”を求めて大海原を巡る冒険漫画で『トム・ソーヤの冒険』に似ていると説明されている。そうか、冒険物語なのかとその程度までしか押さえず、<スーパー歌舞伎Ⅱ ワンピース>を愉しむこととなる。とにかく生の芝居で勝負である。

チラシから、どうやら仲間がいるらしく、それぞれのキャラを駆使して冒険が進むのであろうと想像する。麦わら帽子も気になっていた。映像を使い影絵のように麦わら帽子もひらひらと飛んでいる。<母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね>ではなかった。男の子は誰かにその麦わら帽子をかぶせてもらう。これは最後のほうでわかる。気にかけて置いて良かった。

ルフィの八人(七人と一匹かな)の仲間が、白浪五人男よろしく自分の特技を披露しつつ見得をきるが、覚えてられないので、紫おネエ、ピンクおネエ、グリーンヘアー、骸骨、ピノキオ、イケメン鬼太郎、白リボン、おちびちゃん(のちにトナカイちゃん)と命名する。この連中が冒険をしていくのであろうから、そのうちキャラもはっきりしていくであろう。

大きな権力組織があって、人間以下と判断した者は奴隷にして、その印を背中に烙印する。人魚が売買されるのを助けるために現れた仲間とルフィは熊チョップで飛ばされてしまう。『阿弖流為』の熊子ちゃんは今大阪です。(頑張ってね)鳥のフンのようにルフィが落ちてたどり着いたのは、女だけの住む島であった。女王は、訳ありの三姉妹の一人を姫としている。この姫がルフィに恋をする。ここでルフィの性格や弱点や闘争心や自由を求める心や様々なことが明らかになってゆく。そして、兄が捉えられ公開処刑になることを聞き、兄を助けるため兄の捕らえられている監獄へと侵入する。「監獄ロック」は無かった。ピッタリの舞台雰囲気だったのにそれどころではなかった。

兄・エースは生まれがわけありで(ルフィもわけありである)そのことを利用され、父として慕う白ひげ海賊の白ひげは、子供として育てた子分に刺されてしまう。白ひげの親分、知盛みたいに血だらけでエースのために戦う。

この監獄には隠れ場所がありそこは、おかまの世界であった。そこにも自由を愛する人々がルフィを助け仲間となってくれ一緒に戦ってくれる。例の勝手に命名した仲間8人は無事ではあるが遠くにいて会えない状態である。(よかった。これで連中がでてきたらややこし過ぎて頭の中パニックである。)ルフィは偏見というものがなく、だれでも仲間にしてしまう何かがある。

監獄所長や副署長、さらに海軍などと、エースやおかまの皇子様(勝手に命名)やおかまのルフィのダチやルフィらとの闘いがくり広げられる。ここでの、本水使いは、むち打ちにならないでと心配になるくらいの水の量である。旗を使っての動きや、黒衣ならぬ赤衣さんたちの動きもよい。やはりエースは、かつて泣き虫だったルフィを守ったように、今また自分の命をかけてルフィを守ってくれた。白ひげがエースを守ってくれたように。

海軍は、海賊白ひげの援軍として来た他の海賊船の勢いから休戦とする。

ルフィにとっての兄・エースと父・白ひげの死は、ルフィから全ての力を奪う。皆に励まされ、麦わら帽子をくれた人から、もっと成長したら麦わら帽子を返しにくると約束しただろうといわれる。僕は仲間がいなくてはダメな人間だが、8人の仲間とは2年後に大きく成長してから合うと大海原へと向かう。ワンピースを捜し当てる冒険の旅への海賊の船長としての力をつけるために。

最大の見せ場はルフィのサーフィンボードに乘って空中波乗りである。一番気に入ったのがクジラくん。クジラくんの存在は大きい。ただゆらゆら浮いているだけなのに、クジラくんがいるのといないのとでは空間が違ってしまう。クジラくん大当たり。

家族愛、仲間の絆、偏見のない心、自由を求める心、冒険心など、船長のルフィは傷つきながらも灯りをともしていくのであろう。

歌舞伎関係の人でも解かるのに時間がかかった。役が多いようなので、話しについていけるかどうか心配したが何んとかついていけ、後半からは楽しむ余裕も出来た。ただし役名は覚えていられないので、勝手に命名して進んだ。(竹三郎さんがお元気で出演され良かった。声ですぐわかった。)一旦8人の仲間から離れ、兄・エースを助ける話しに進んだので、ルフィのことも浮き彫りとなり、夢は大きいが仲間がいないとダメなさびしがりやのルフィを印象づけられる。

観る方も、観る冒険に旅立ち波は高かったが何んとか捉えられたようである。主題歌を歌って空中波乗りを応援できたらもっと楽しさが増すかも。

2年後に船長ルフィと仲間が船出できることを祈る。

原作・尾田栄一郎/脚本・演出・横内謙介/演出・市川猿之助/スーパーバイザー・市川猿翁

出演・市川猿之助、市川右近、市川笑三郎、市川笑也、市川猿弥、市川男女蔵、市川春猿、市川寿猿、市川竹三郎、市川門之助、市川弘太郎、坂東巳之助、中村隼人、福士誠治、嘉島典俊、浅野和之、市川欣弥、市川段之、市川蔦之助、市川門松、坂東竹之助、市川笑野、市川猿三郎、市川猿紫、市川猿四郎、市川喜猿、市川喜昇、穴井豪、石橋直也、市瀬秀和、井之上チャル、三笠優 (書ききれない人数)

パンフレットを読んでから観るか。観てから読むか。後者を選んで良かったと思う。女だけの島の女王としたのは間違いで、島を取り仕切っているおばばさん(ニョン婆)であった。衣装が女王とは言えないので迷ったが、島の実質的采配者と理解したので女王としてしまった。というわけで細かい点での間違いはあるが、勝手にクリアしたこととする。こちらの紹介には登場していない沢山の面白いキャラがあるが、それはパンフを見つつ、ウシシシシ~と楽しんでいる。

ペリー荻野さんは、海賊をキーワードにその関連の本や映像などをあげられ、やはりこれは読まなくてはならない運命かとか、この映画再度観る必要ありなどと、チェックしつつグリコ現象である。