10月1日に 「東海道川崎宿交流館」 が出来たと情報を得たので行ってみた。品川から川崎へは歩いていないので気になっていた。JR川崎駅から10分、京急川崎駅から5分位のところにある。その手前に砂子の里資料館があったが、帰りにと思ったが時間が閉館時間を過ぎ寄れなかった。

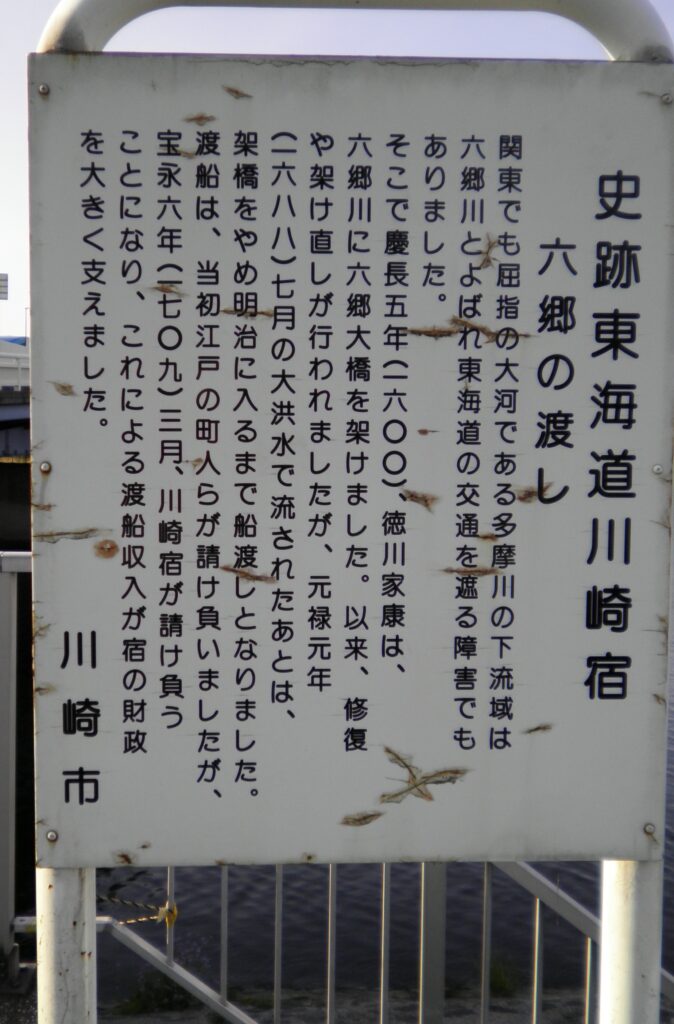

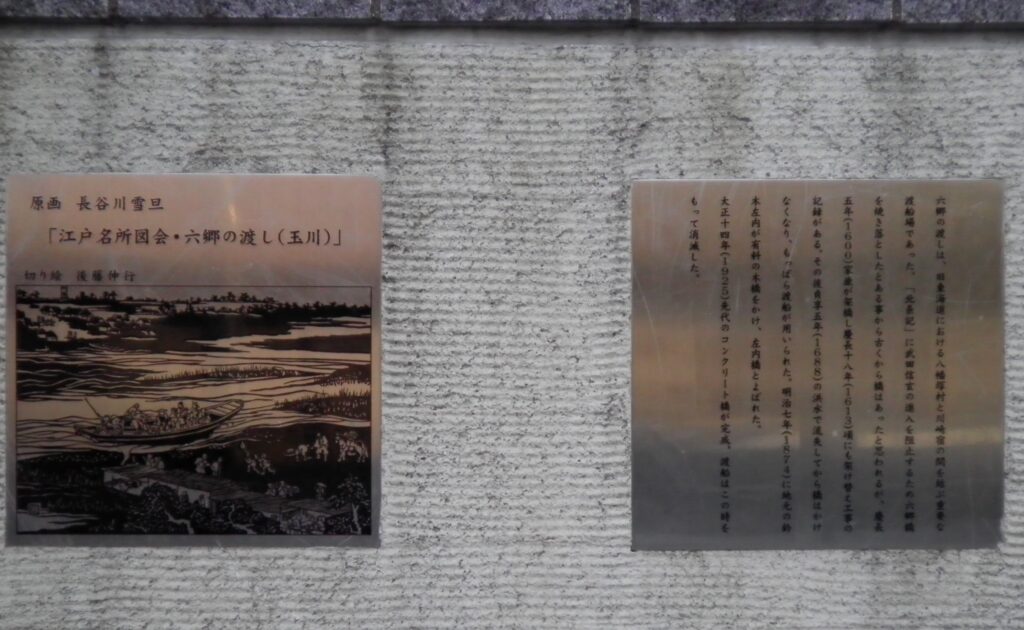

品川から川崎の間には<六郷の渡し>があった。ここを流れているのが多摩川である。江戸時代に橋が架けられたが洪水で度々流されてしまうため渡しとなった。今は六郷橋があるらしい。奥多摩からずっとつながっているわけである。川の流れのわかる地図が必要である。歌舞伎に女形が七役つとめる『お染の七役』に、土手のお六がある。悪女で、出の大事な役である。なぜかその悪女を思い出してしまった。京急に六郷土手駅があり近くに黒い色の六郷温泉がある。

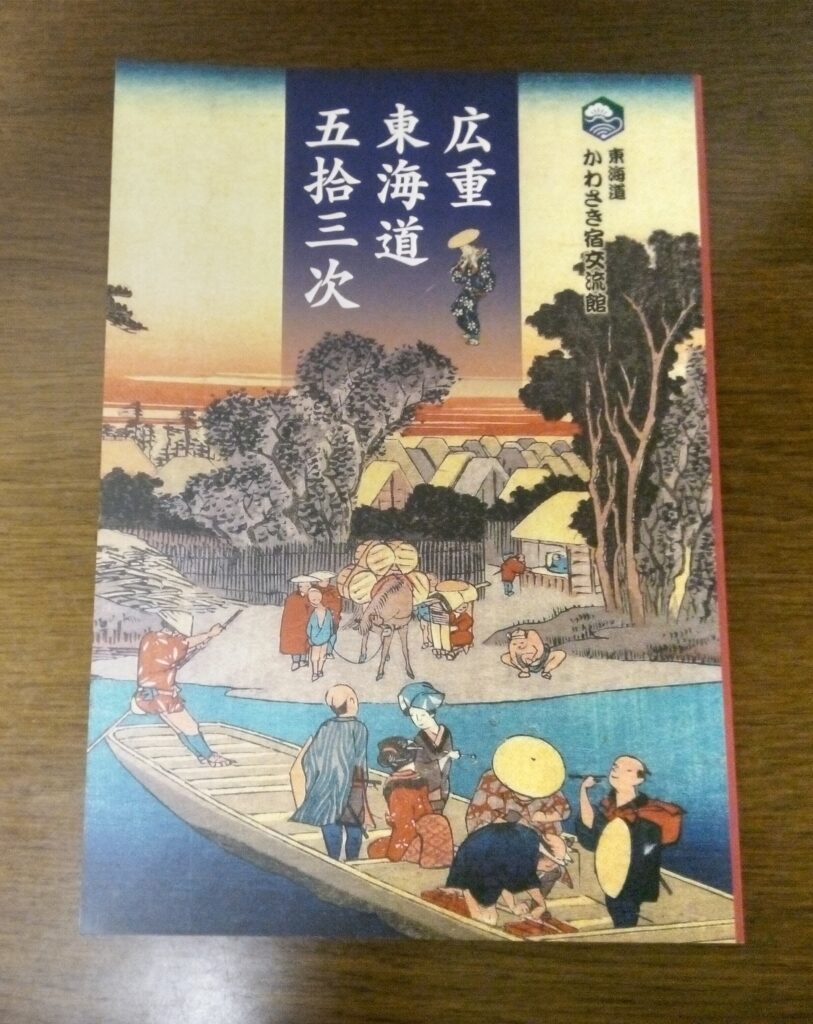

交流館で販売していた「広重東海道五拾三次」では、川崎は<六郷渡舟>で多摩川の下流は六郷川と呼ばれたとある。絵の中はお天気もよいから富士山も見え舟上の旅人ものんびりしている。

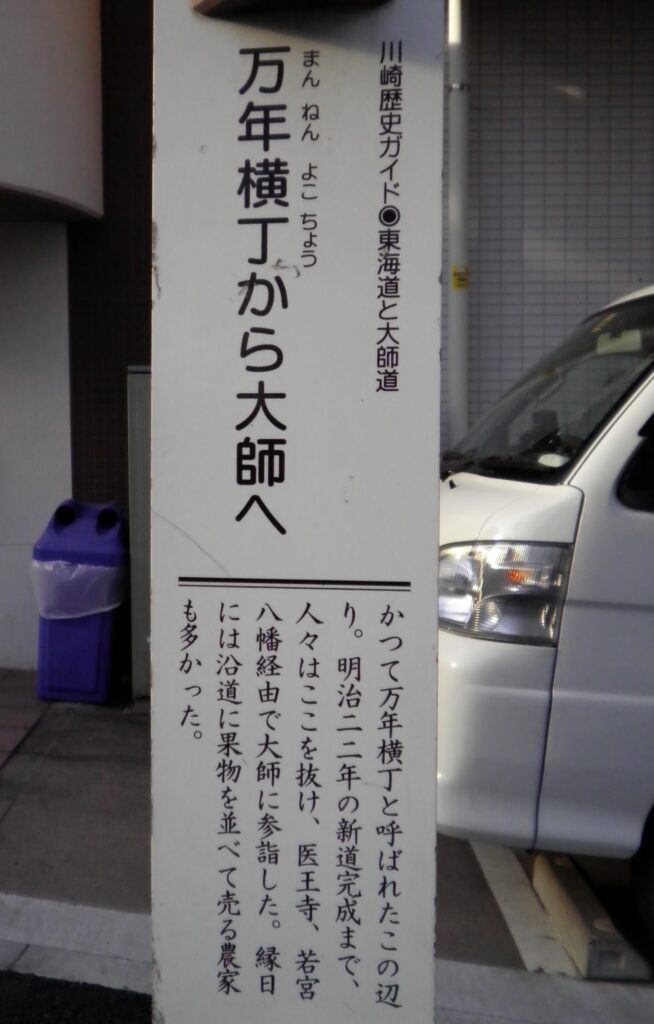

川崎宿にもどるが、ここの万年屋(茶屋のちに旅籠)の名物に「奈良茶飯」があり、大豆、小豆、甘栗を入れて緑茶の煎じ汁で炊いたもので「東海道中膝栗毛」の弥二さん、喜多さん」も食している。作れないこともない。この万年屋には幕末には、ハリスも泊っており、次の日川崎大師に行っている。

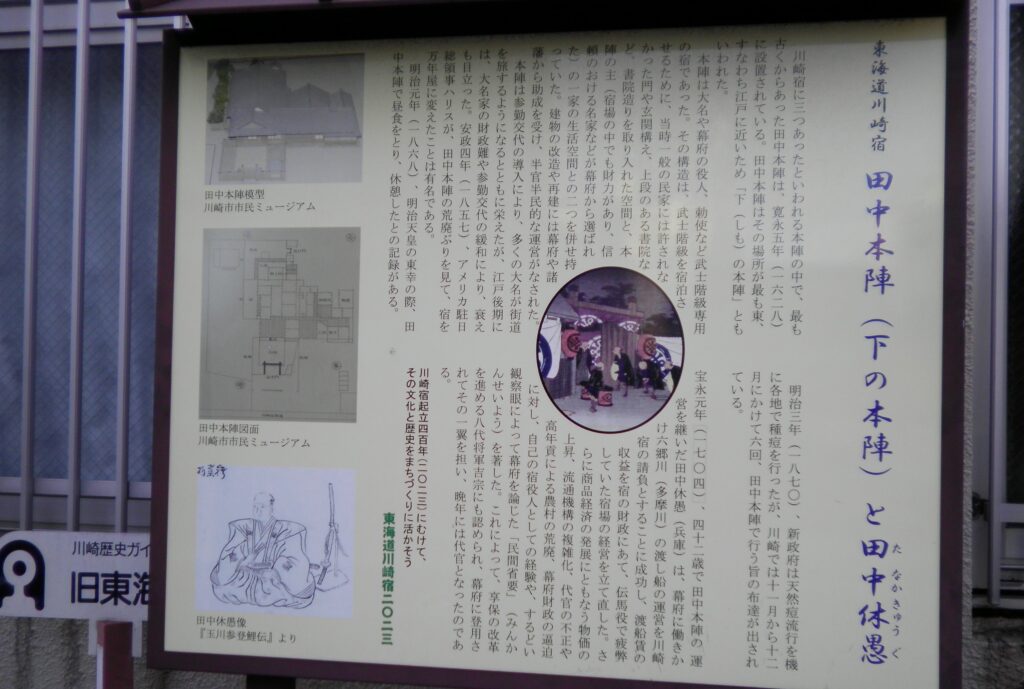

田中本陣跡

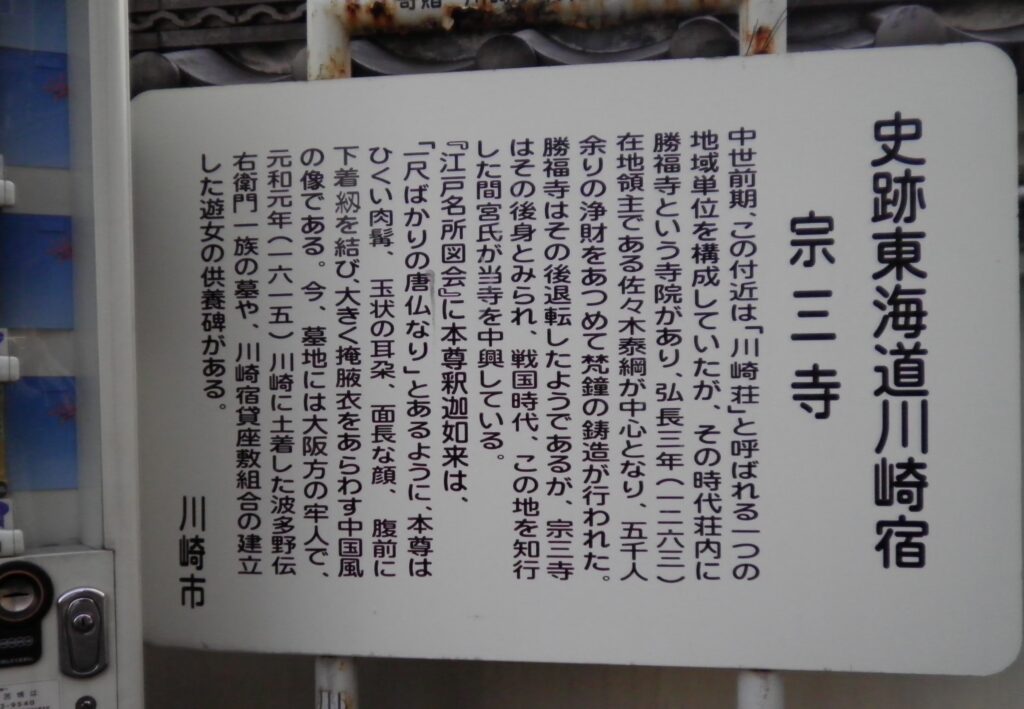

飯盛り女供養塔のある宗三寺

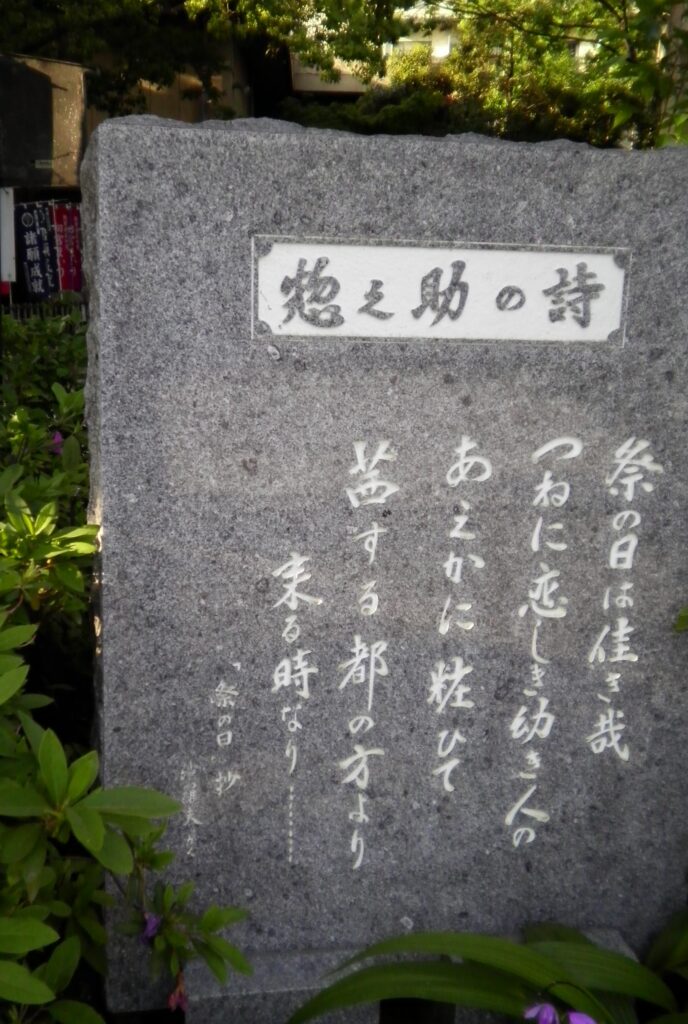

川崎には、本陣佐藤家に生まれた詩人の佐藤惣之助さんがいる。「赤城の子守唄」「六甲おろし(阪神タイガースのうた)」等もつくられている。坂本九さんもここの生まれで、京急川崎駅には電車が近づくと「上を向いて歩こう」が流れるそうである。

芭蕉は「奥の細道」からもどり、最後の故郷伊賀への旅の途中、川崎のはずれで弟子たちと別れをおしみ歌を詠む。 「麦の穂をたよりにつかむわかれかな」。麦の穂をたよりとするとはなんとも力ない様子である。江戸をたったのが元禄7年(1694年)5月でその年の10月には亡くなっている。

映画「不知火検校(しらぬいけんぎょう)」で杉の市が師匠から、川崎までの使いを頼まれる。その時「川崎と申しますと、鈴ケ森の先の川崎でございますね」と確かめる。この聞き方が気に入ってしまった。この時代この道しかないのである。映像も白黒で勝新太郎さんが悪役で当てたのが納得いく。絶えず工夫を考え続けていたことであろう。江戸時代の道が分かると時代劇も思いがけない出会いがあるかもしれない。こちらの道はよくそれる。

神奈川宿に入る手前に生麦事件の場所がある。薩英戦争にまで発展した事件である。それよりも歩いた仲間たちは、京急生麦駅の近くにあるビール工場に寄りビールが飲みたかったと残念がっていた。心残りはそれらしい。

「東海道かわさき宿交流館」のみで川崎、神奈川宿まで歩いたつもりとする。今後もつもりが少ないことを願うが。

「東海道かわさき宿交流館」で制作してくれた「広重 東海道五拾三次」は貴重な旅の友となりました。

旧東海道・神奈川宿から保土ヶ谷宿(~戸塚宿) | 悠草庵の手習 (suocean.com)