奈良の『山の辺の道』も長い間のあこがれの道であった。柳生街道を歩いた時、次は山の辺にしようと旅の友と話ていたのだが、思いの外、とんとんと話が決まった。その話を聞いた仲間が一人、歩き通せないときは途中から電車かバスにするのでと参加を希望。旧東海道を一緒に歩いたこともあり、私より大丈夫である。三人での『山の辺の道』となる。JR桜井線と思ったら、JR万葉まほろば線となっている。通じる間は桜井線で押し通す。

桜井線の天理駅から桜井駅まで15.9kmである。アップダウンも無さそうだし、7時頃から歩き始めるというので、桜井駅を3時から3時半として、桜井駅から奈良駅に向かい奈良駅の一つ手前の京終(きょうばて)駅で降りて、ならまちへ向かう。私はならまちは散策済みなので、国立奈良博物館の『正倉院展』が6時までなのでそちらへ行き、二人でゆっくり散策して近鉄奈良駅前で落ち合うという計画であったが、桜井駅についたのが4時半近くであった。最初から最後まで歩くペースは変えずスローペースのほうで、昼食以外に甘味処に入ってしまったのも、時間のかかった原因でもあるが、栗のアイスは大当たりであった。という事で、一日たっぷりの『山の辺の道』であった。

天理駅から石上(いそのかみ)神宮をめざす。先ずはアーケード街の長さに驚く。それから、帰りに電車から天理駅前のイルミネーションが見えた。そうである。帰りの天理はもう陽が落ち真っ暗であった。<石上神宮>は日本最古の神社である。ただここで注目は、その中にある古い建物である。男性がその建物の床下を覗いて回っている。柱の下は、新しいコンクリートが敷かれている。何を見られていたのか。私たちもその後覗くが解らない。この古い建物は、先に出てくる、内山永久寺跡の、内山永久寺にあった、拝殿を移築したもので、国宝<出雲建雄神社拝殿>であった。国宝と知ると、ほうーと感心する三人である。

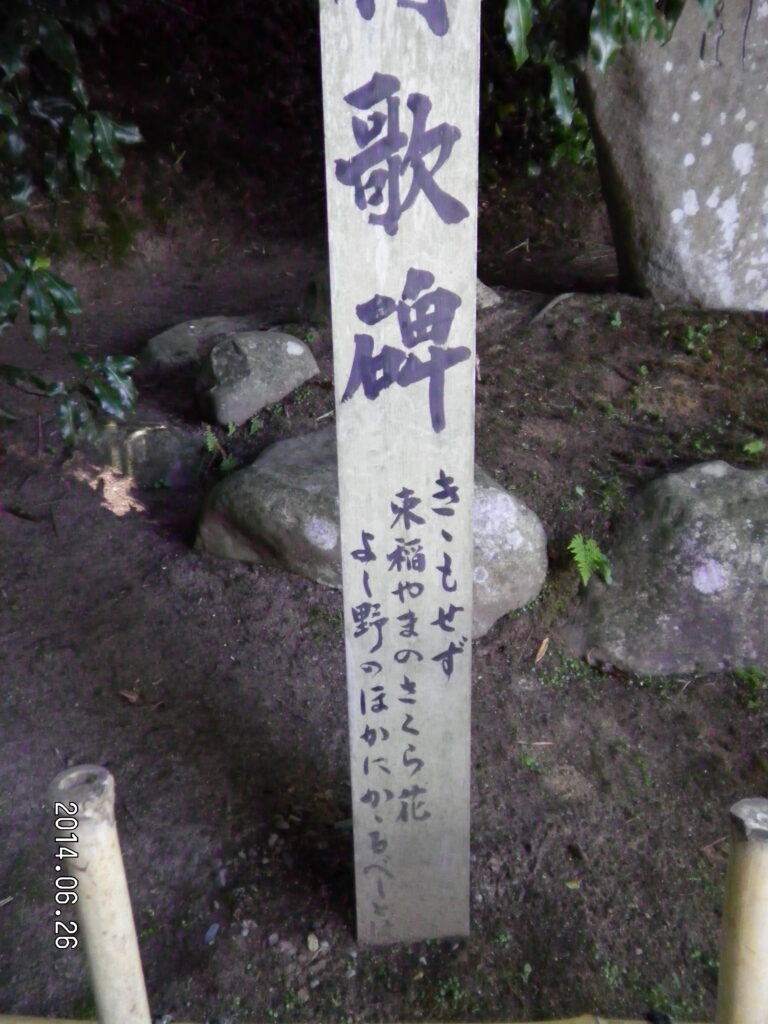

内山永久寺跡はその前にある本堂池と萱の御所跡の碑(後醍醐天皇が吉野遷幸のおり立ち寄ったとされる)が往時を偲べる自然である。まだ紅葉には早いが、池に色づき始めた木々を映す。ここは桜の名所でもあるらしく、芭蕉が、<うち山や とざましらずの花さかり>、よその人はしらないであろうが、ここは素晴らしい桜だ、とよんでいる。よそ者も知ってしまった。

このあたりから、見つかれば歌碑も目にしていく。先導の友が、パンフレットで意味を読み上げてくれる。残りの二人の解釈に疑問を投げてのことである。<月待ちて 嶺こへけりと聞くままに あわれよふかき 初雁の声> 「月の美しいよる、男女が一夜を共にし、明けがた初雁の声を聴いたのよ。」「そんなこと全然書いてない。月の出を待ってあの嶺をこえてきたんだな、この夜更けに初雁の声がしていると書いてある。」「万葉だとそんな味気ない歌じゃないんだけどなあ。」「山でさえ、恋の争いをするのにね。」それ以降、二人は歌の解釈は御法度である。

夜都伎(やとぎ)神社を過ぎると、<せんぎりや>と看板のある無人の無料休憩所&販売所。有料の飲料水、果物などもある。お茶の用意もあって、なんかお遍路さんになった気分。インスタントコーヒーを頂きつつ、新鮮な野菜や果物に嘆息。柿が大好きな友は、悔しがる。途中で食べれるからと小粒のみかんを買う。軽いからと、カラカラに干した切干大根、カリンのチップ、小豆、などをそれぞれ購入。裏では、年配の女性のかたが、柿を剥いて干し柿を作られている。友はさっそく、ここの干し柿は何月頃ですかと尋ねる。「12月です。」

紅葉はまだだが、柿の葉は赤く美しい。この辺りからが無人販売所があれば、全て覗いていく。もう一人はあまい<万願寺とうがらし>を探していて探しあてることが出来た。真っ赤な唐辛子は、飾って置きたいような赤である。リュックの空がなくて幸いかもしれない。大きければ買い出しスタイルの名演技賞となったであろう。稲刈りあとには、小さな稲ボッチが並び、木には蜜柑と柿。秋の里山満喫である。道は竹之内・萱生(かよう)環濠集落へと続く。環濠(かんごう)集落とは、南北朝の乱世のころ、自分たちの暮らしを守るため村の周囲に濠を張り巡らし自衛した集落である。

萱生集落で、柿だけ売っている家があった。その家のかたが、みかんと柿を作っていたが、今は柿だけで、この柿は特別甘いと言われ試食させてくれた。本当に甘かった。ついに柿好きの友は陥落である。そのご主人が、この山の辺の道について教えて下さった。講演会があってそこで聞いてきたのだそうである。どしてこの辺りに古墳が多いのか。古墳を造るために道が必要である。石材などもそうであるが、大きな古墳には、多くの人々が係っていたわけで、その人たちの食糧を運ぶためにも道は必要だったわけである。その道が『山の辺の道』なのだそうである。そしてこの道が出来たことによって、この辺りに沢山の古墳が作られることになったというわけである。この萱生集落のそばにも西山塚古墳がある。この先には大小様々の古墳があるから、眺めて行きなさいと教えてくださる。古いお家なので、何年位立つのですかとお尋ねすると、自分が生まれた時に建てたから80年ということである。80歳になられても、好奇心をもたれ、美味しい柿を丹精込められて作られているのである。この柿が萱生の刀根早生(とねわせ)である。

「つまらぬことを話しました。」「いえいえ大変参考になりました。有難うございます。ご馳走さまでした。」

労役という税金もあったわけであるからと、<労役>を調べたら、奈良の高取町には土佐の名前が残っていて、四国の土佐から労役で渡って来た人々の町とある。そうか、労役は、都近くの人々だけではなく、遠方の人々も都に 来ていたのである。教科書で習ったときの実感がいかに薄いかがわかる。そして、この辺りから、柿本人麻呂の歌が多くなる。