かなり年数が経っているが、能『融』を録画してあった。喜多流で前シテ・老人と後シテ・源融は友枝昭世さんで、ワキ・旅の僧は宝生閑さんである。清凉寺は光源氏のモデルの源融の山荘であったとされるが、この清凉寺には、国宝の釈迦如来立像があり、この釈迦如来を模刻したものを清凉寺式釈迦如来としている。

京都に魅せられて通った2002年の月刊「京都」の雑誌に、当時、紅葉と秋期特別拝観とライトアップの組み合わせを考えたらしく数枚の付箋がついていて清凉寺の釈迦如来も、その年の特別公開で見たらしい。京都大好きの職場の友人の影響で、過去の月刊「京都」お勧め月号を持参してもらい、ああじゃらこうじゃら策を練った頃である。その時、源融を知り、能『融』も知ったような気がする。

その頃は、「そうなのだ」程度であったが、今回もう一度録画を観直して融の世界が見えてきた。司馬さんの都人の陸奥(みちのく)への憧れの文章の力が大きい。

源融は政界での抗争に敗れ、下々から見れば優雅であり贅沢であり風雅である生活を送る。能に出てくる旅の僧を通じて、追体験をする事とする。

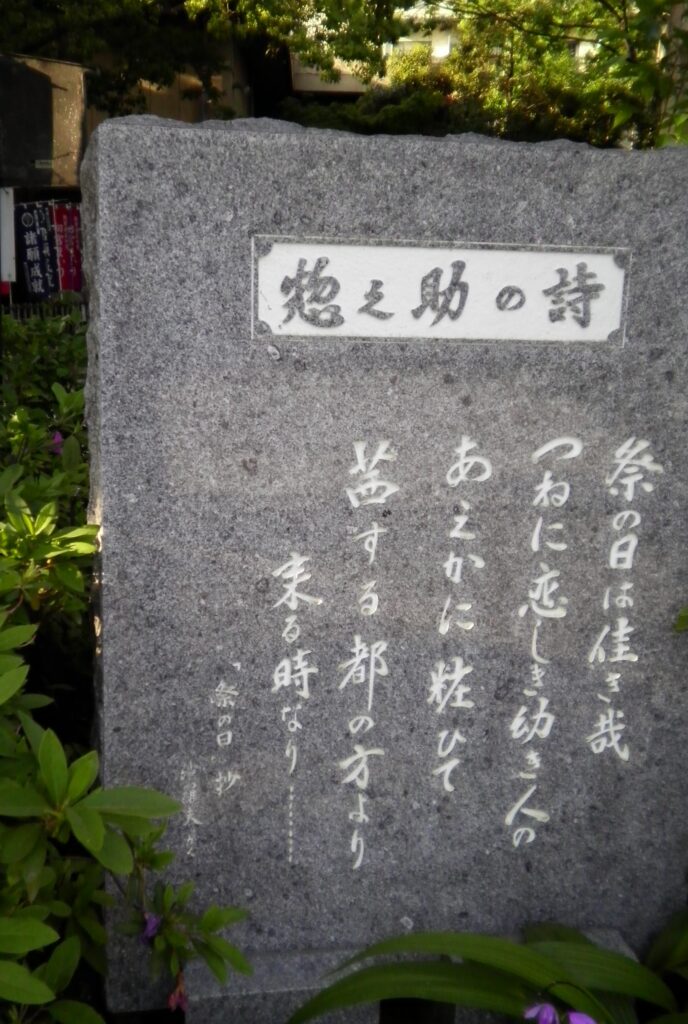

仲秋の名月の夜、源融の別荘河原院跡に東からやってきた僧が休んでいると、潮汲みの老人があらわれ、潮汲みとはおかしいというと、老人は、ここは昔融の邸宅があり、陸奥の塩釜浦を模した庭があり、毎月難波から海水をはこばせ塩を焼いて遠く陸奥を思い描き楽しんでいたことを伝える。そのとき前シテの老人は天秤に下げた前桶の握っていた綱をすっと離す。桶が舞台床すれすれに落ちて揺れる。時間を少しあけて後ろの桶も落とす。動きの少ない能だけにこの動きと桶のゆれるのがはっとさせ、ゆらゆらと気持ちをゆったりさせる。そして、今までその動作が長いこと必要がなく、やっと日の目をみるといったような老人の心の内を感じるようである。老人は、紀貫之がこの場所で詠んだ歌も披露する。

君まさで煙絶えにし塩釜のうらさびしくて見え渡るかな

この庭を継ぐ人もなく跡だけとなったが貫之には見えていたのである。こちらも、紀貫之を通して、この老人を通してかつての融の眺めた陸奥の風景が紗のかかった感じで見えてくる。その老人は、舞台前方の先端まで進み、舞台の下の空間から海水を汲み採り、すうっと橋懸りの奥へと姿を消すのである。旅の僧は、融が潮汲み老人となり、何もかもが無くなっている現世をなげいていたことが分かる。その夜、僧の夢の中に美しい貴公子の融があらわれ、月の光の中で優雅に舞い、かぐや姫のごとく月の世界に消えていくのである。

塩を焼く煙たなびく塩釜浦を模した庭。それを楽しんだ河原大臣。その跡に立つ紀貫之の歌のこころ。その後に登場する、劇中の僧と融の亡霊。一つの空間に異次元同士でつながっている。その重なりを観客は観ている。

陸奥(みちのく)の宣伝マン、源融の詠った歌

陸奥のしのぶもぢずり誰(たれ)ゆゑに乱れんと思ふわれならなくに

司馬さんが引用した「新潮日本古典全集」の訳 ”陸奥のしのぶもじずりの乱れ模様のように、あなたならぬ誰かの求めのままに身も心もゆだねてしまうそんな私ではありません”

この時代の歌の連想ゲームは、現代のゲーム感覚では到底かなわない教養と知性が必要だったようである。

能 『融』が、どうやら自分に近づいてくれたので、何か月も借りっぱなしの、能 『求塚(もとめつか)』の録画DVDを頑張ってみる。途中お茶タイムなどを入れ、なんとか観終わる。これで返せると安堵する。『融』のように、もう一度みようと思う日がくることを願うが、大作すぎて別枠に奉ってしまった。