北原白秋さんは、真間から小岩(当時・葛飾郡小岩村)に引っ越す。『白秋望景』(川本三郎著)を参考にさせてもらうと、真間は白秋から見ると仏に仕える人がお金の話しばかりで「俗」と感じてしまったらしい。そして「東京に近いせいか、映画の撮影隊がやってきて騒々しい。」白秋さんがもとめる田園ではなかった。

再び江戸川を渡って東京へもどることになる。家財道具の荷の上に鉄砲百合の鉢を乗せ、白秋は荷車の後ろを歩いた。「白秋は、ポケットに小鳥の巣を入れ、両手には、青銅に燭台とガラスの傘を持ち、市川の橋を渡ってゆく。」

こちらは、京成線国府台駅から出発して、市川橋を歩き江戸川を渡り小岩へ向かう。現在の江戸川区北小岩八丁目ということで、引っ越した先が、ここという確かな位置がわからないので、白秋さんの歌碑があるという「八幡神社」をめざすことにした。

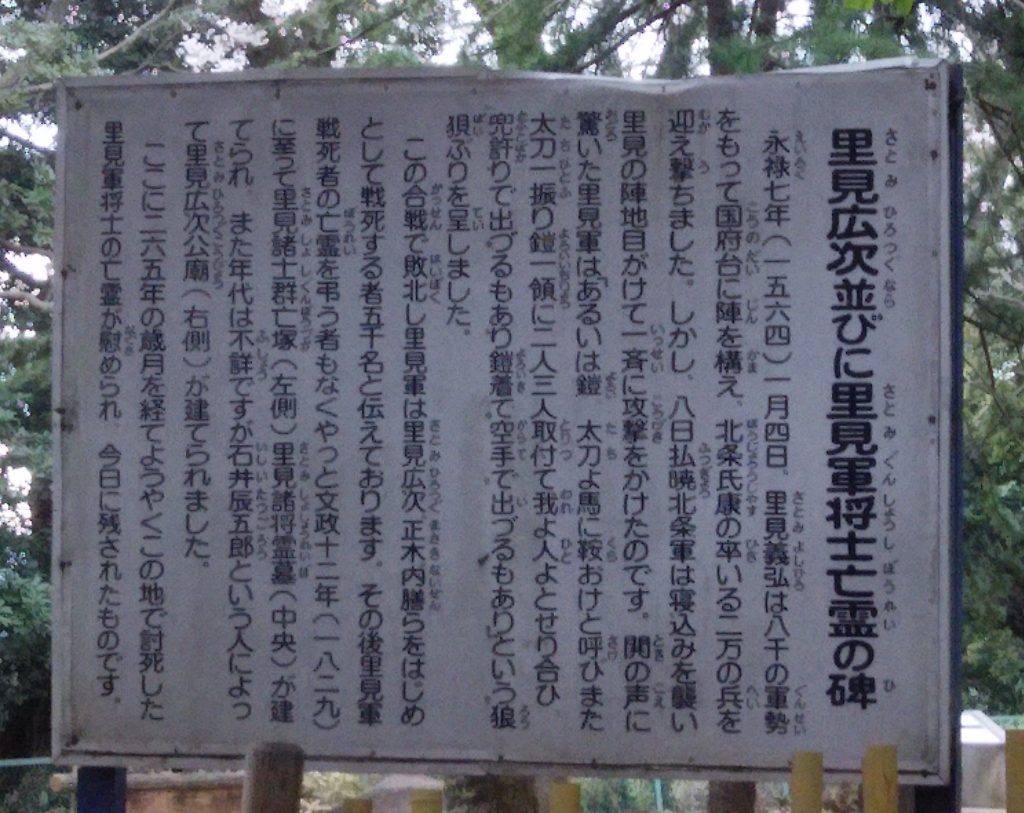

「国府台」というのは、古代にはここに下総国府がおかれ一帯の政治、文化の中心だった。国府台の呼び名もそうした歴史からきている。

江戸川べりは、夏目漱石さんも散策している。「夏目漱石の『彼岸過迄』では、主人公の田川敬太郎が友人の須永市蔵と春の日曜日、このあたりに郊外散歩に出かけている。」二人は、両国から汽車で鴻の台の下まで行って降り、そこから江戸川の土手を歩いて晴れ晴れとした気分で柴又の帝釈天まで進み、「川甚」でウナギを食べているのである。

かつては「鴻の台」とも呼ばれていたらしくそのいわれは調べていない。「川甚」は、映画『男はつらいよ』でさくらと博が結婚式を挙げた料亭である。谷崎潤一郎さん、吉井勇さん、長田秀雄さんの三人が「紫烟草舎」を訪ね、白秋さんを誘って「川甚」へ行っている。文学者の間では柴又まで散策すれば「川甚」として知られていたようである。

「借り家は、江戸川べりの草を刈り集めて軍馬の飼い葉などを作る乾草商の離れであった。」 二間だが、真間にはなかった台所があって、二度目の妻・章子さんは喜んだようである。それはもっともなことである。

白秋さんは、土手に上がれば江戸川がゆうゆうと流れ、その川を船がすべり、青田には百姓が働き、広い野っ原には人家の煙が立ち上っていて、この地が大変気に入るのである。

「で、(大正)六年の一月から六月までは、『雀の卵』の中の歌の推敲や新作と、一緒に葛飾の歌を作ることに夢中にされた。冬枯のさびしさに雀の羽音ばかり聴いて、食ふものも着るものも殆ど無い貧しい中に、私は座り通しであった。私の机の周囲は歌の反古で山をなした。何度も何度も浄書し清書し換えた。(『雀の卵』大序)」(『白秋望景』より。)

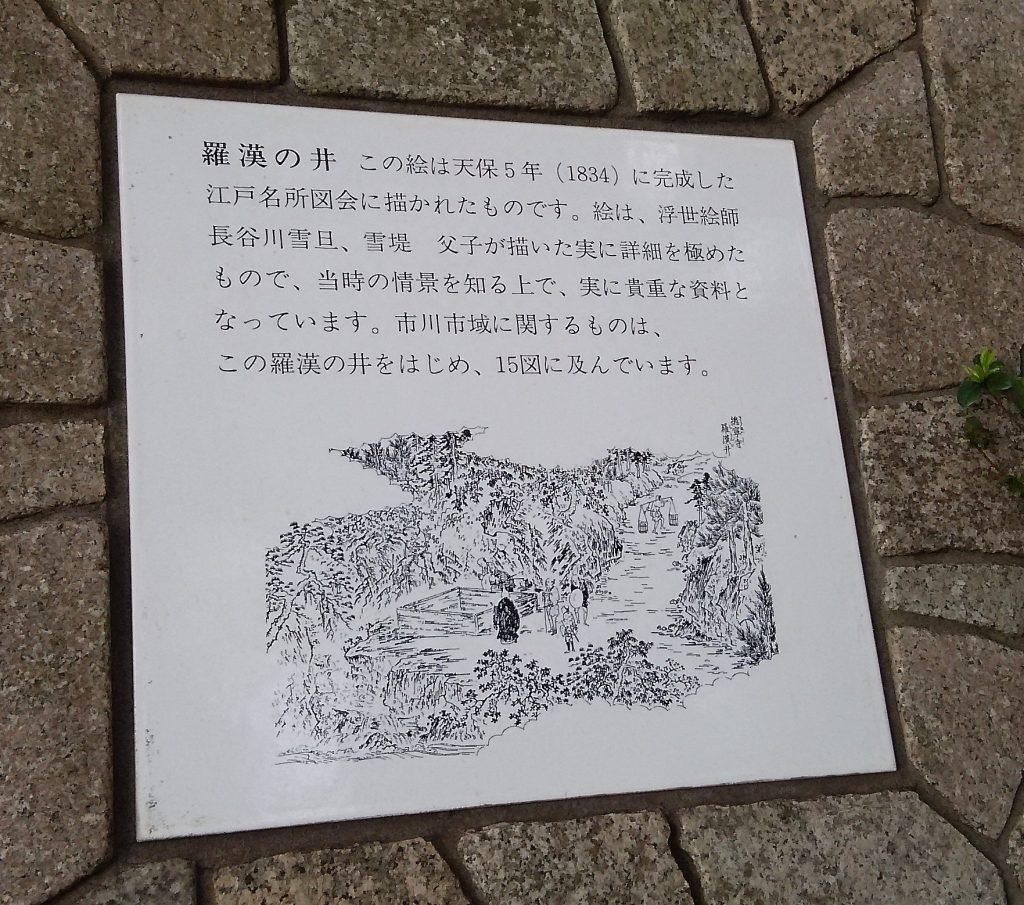

「里見公園」の「紫烟草舎」の前に、三番目の妻・菊子さんとの長男・隆太郎さんの解説板がある。

「< 華やかに さびしき秋や 千町田の ほなみがすゑを群 雀たつ 白秋 > 広大無辺な田園には、黄金色の稲の穂がたわわに実りさわさわと風にそよいで一斉に波うっている。その稲波にそってはるか彼方に何千羽とも数知れない雀の群れがパーッと飛び立つこの豪華絢爛たる秋景のうちには底無き閑寂さがある。(中略)大正5年晩秋、「紫烟草舎」畔「夕照」のもとに現成した妙景である。(中略)父、白秋はこの観照をさらに深め、短歌での最も的確な表現を期し赤貧に耐え、以後数年間の精進ののち、詩文「雀の生活」その他での思索と観察を経て、ようやくその制作を大正十年八月刊行の歌集「雀の卵」で実現した。」ここに書かれている歌の文字は白秋さんの自筆ということである。

江戸川とその周辺の風景を眺めつつ市川橋を渡る。本来なら江戸川の土手を歩くのがよいのであるが、直線距離を目指し、途中で江戸川にぶつかり土手に上がってみる。川原が広くかなり下に川は流れていた。「里見公園」下の江戸川はすぐそばで怖いくらいの勢いであった。かつては川面がもっと近かったであろう。対岸に柳原水門が見える。この後ろあたりにかつての水門でレンガ造りの柳原水閘(すいこう)が残っているらしい。

江戸川の土手から住宅街に入り「八幡神社」を目指すが、住宅街で学校が二つありその周囲をぐるっと回り、さらに途中でたずねた人が反対方向を教えてくれて、いつものことながら時間を要してしまった。白秋さんが北小岩八丁目に住んでいたということで「八幡神社」に歌碑を建てたられたようであるが、行った感触として今の人達には忘れ去られているようであった。< いつしかに 夏のあわれと なりにけり 乾草小屋の 桃色の月 >

住んでいた「紫烟草舎」は江戸川を渡ってしまっているし無理もない事である。白秋さんは大正6年の6月には京橋区築地本願寺近くに引っ越し、気に入っていた小岩も一年であった。8月には本郷動坂に移っている。そして、大正7年の2月に小田原へ行くのである。

赤貧と思索の真間と小岩から小田原につながったので一安心である。あとは歌で真間と小岩時代を鑑賞するのみである。さてこのまま北に向かえば葛飾柴又にいけるのであるが、「八幡神社」から近い北総線新柴又駅で電車で江戸川を渡り矢切駅へ行く。次は『野菊の墓』コースである。