映画『娘道成寺 蛇炎の恋』は、歌舞伎女形の村上富太郎に唯一女弟子として認められた詩織が師匠に恋をしてしまう。富太郎は生身の男を殺して芸の世界に没頭していて『京鹿子娘道成寺』は女を殺してしか踊れないと詩織にいいます。しかし彼女は女を殺すことはできないと舞踏家としてのは舞台発表の前に花子の衣装で自殺してしまいます。

詩織と双子である姉の遥香は期待されている洋舞のダンサーですが、妹の死に疑問が残り富太郎の『京鹿子娘道成寺』を見て『京鹿子娘道成寺』を教えて欲しいと頼み許されます。ところが妹と同じように富太郎に恋心を持ってしまいますが、富太郎の引退を決めての高野山での奉納舞の『京鹿子娘道成寺』を見、師匠亡き後、師匠の生き方がわかり自分の踊りを目指そうと決めるのです。

師匠の幼年時代から、この人は自分に流れる血に忠実に生きることを自分に戒めていてそれが崩れることがありません。その芯を福助さんは踊りの映像と共に伝えます。

『京鹿子娘道成寺』の映像部分がたっぷりで、その切り込みかたも面白く、さらに、高野山での踊りの映像は圧巻です。朱色の根本大塔の前で白の衣装で踊り、踊りで白を赤に染めたいとの思いが、赤の衣装にかわり、その赤がバックの朱色から浮き彫りになるのも、富太郎の踊りの心を表し同時に福助さんの踊りをうつしだします。

富太郎は何色に染めてもいい。自分の色で染めなさいといいます。心の中では自分の教えた清姫が教えた相手の身体に残っていることを確信していてそれだけでいいと思っています。詩織には受け入れられなかった富太郎の意志は、遥香にはわかってもらえたのです。

男女のどろどろした部分はカットしましたのであしからず。富太郎中心です。福助さんの踊りと、素の富太郎になった時の福助さんの演技を観ていると浮き出てくるものがこういうことなんです。

DVDのほうは、特別版で、安珍、清姫の<道成寺>の釣鐘は二代目でこの釣鐘も戦乱のため京都妙満寺に安置されていたのがお里帰りをして2004年に福助さんが『京鹿子道成寺』を奉納された映像つきです。これが、当日は雨で、雨の中での『京鹿子道成寺』となりましたが、それがまた美しいのです。雨がレンズと福助さんの間で透明感を増しているような感じで、踊りづらさなど感じさせない心を込められて奉納舞でした。

監督・高山由紀子/脚本・高山由紀子、たかやまなおき/企画・綜合プロデューサー・岡本みね子/出演・村上富太郎(福助)、詩織・遥香(牧瀬里穂)、富太郎の子供時代(児太郎)、富太郎の弟子秀次(須賀貴匡)、大衆演劇の女形・花丸(風間トオル)、遥香の友人(真矢みき)

『真田十勇士』は、猿飛佐助が勘九郎さんです。この映画アニメから始まって途中で、「この映画はアニメではありません。数分後には本編が始まります」と字幕があらわれ笑わせられます。アニメと実写とが違和感のない登場人物たちが次々とあらわれます。勘九郎さんの猿飛佐助のしぐさが一番アニメチックで楽しいです。間合いが何とも言えない愛嬌者です。才蔵さんはマントのひるがえりが恰好いい。

ここに出てくる真田幸村は、実は腰抜けで何の戦略も知略もない人物として設定されていて、大阪城での軍議にも佐助と霧隠才蔵が色々考えだして幸村に伝えるという形をとり、出城の「真田丸」もちょっとした手違いから発案となるのです。

幸村を本物の武将にしたてあげようとの佐助の計略が進みます。冬の陣では大活躍となりますが和議により外堀は埋められ、夏の陣では裸同然の城を後にして家康の首を狙い家康の本陣を目指す赤い鎧の真田軍団。幸村は本物になれるでしょうか。

家康役の松平健さんが何もこれといった演技をしているわけでは無いのに可笑しいんです。なんと言ったらいいのでしょうか兎に角なんか笑えてしまうのです。この映画の功労者かと思えます。

根津甚八は幸村の影武者となったとの話しもありますが、この映画では豊臣秀頼の影武者になれと言われたりします。秀頼を守れとの幸村の遺言に佐助たちのとった行動は。淀君の裏切りなど引き込まれて観ていたらどんでん返しがありました。さてそれは見てのお楽しみ。

抜け忍の佐助と才蔵を狙う忍び者や才蔵を慕う幼馴染の火垂などが入り乱れての時代劇アクションでもありますので、乗せられて見ていればよい映画です。

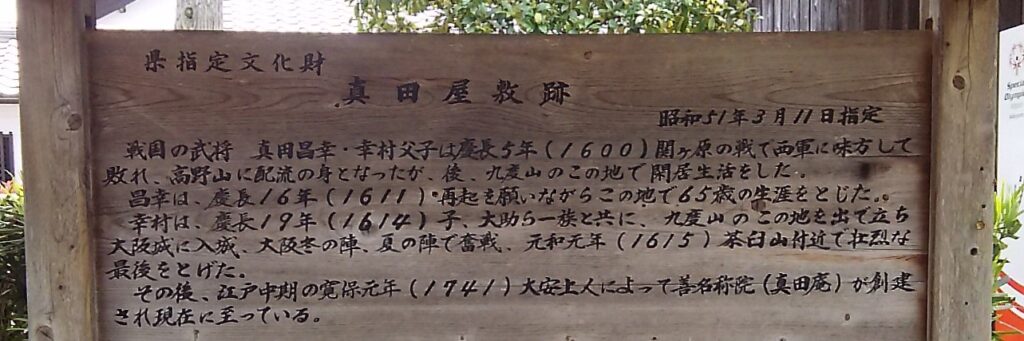

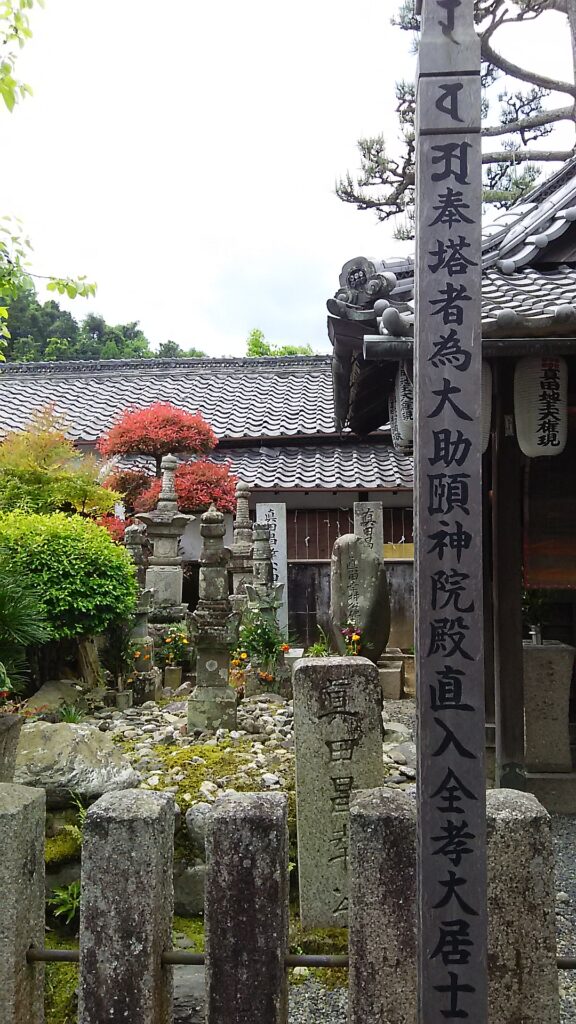

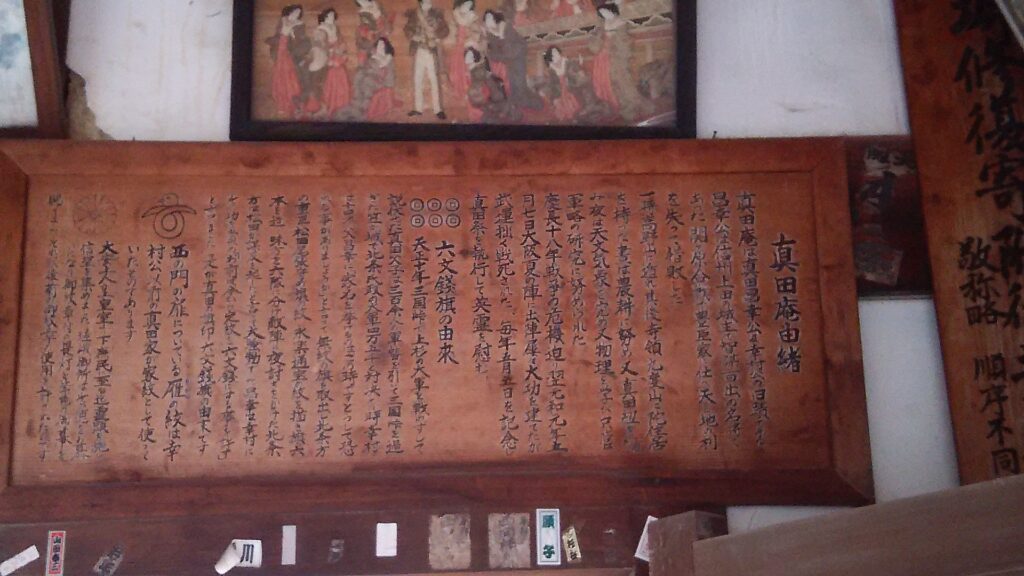

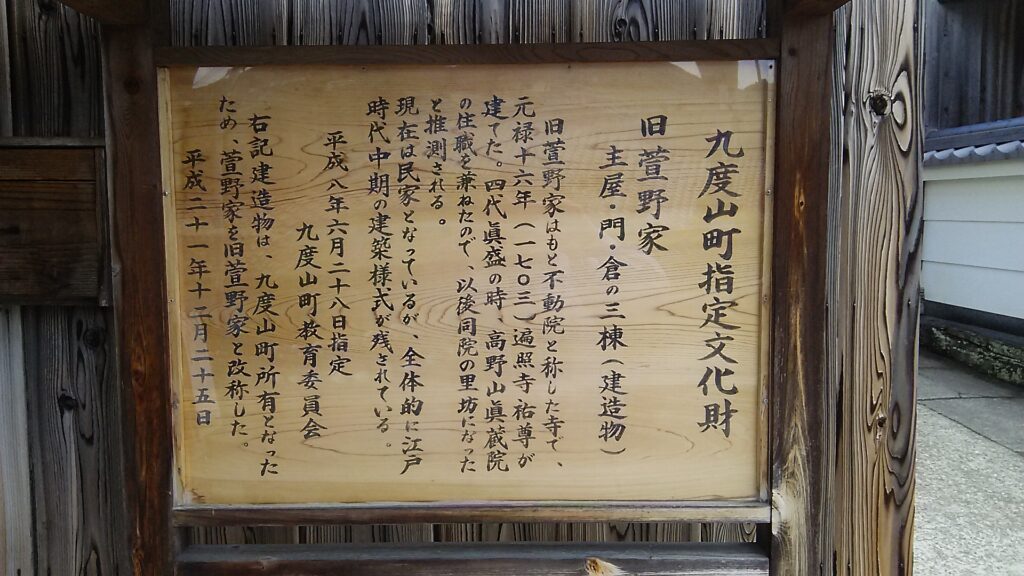

伝説の真田十勇士は、九度山に蟄居中の幸村のために集まった勇士なのです。伝説のほうの穴山小助が映画では抜けて、幸村の息子の大介が加わっていました。若い俳優さんたちで名前が初めての方が多く間違わず入力できるか心配です。

映画の真田十勇士/猿飛佐助(中村勘九郎)、霧隠才蔵(松坂桃季)、根津甚八(永山絢斗)、筧十蔵(高橋光臣)、三好青海(駿河太郎)、海野六郎(村井良大)、三好伊三(荒井敦史)、真田大助(望月歩)、望月六郎(青木健)、由利鎌之助(加藤和樹)

真田幸村(加藤雅也)、淀君(大竹しのぶ)、火垂(大島優子)、徳川家康(松平健)

監督・堤幸彦/脚本・マキノノゾミ、鈴木哲也/衣装デザイン・黒澤和子

和歌山かつらぎ町<丹生都比売神社> | 悠草庵の手習 (suocean.com)