森敦さんの小説『月山』が映画になっていたのを知りました。ダメもとでと検索しましたらレンタルに入っていました。そして現代の刀剣月山派の紹介映像も借りれたのです。

小説『月山』では月山と出羽三山について次のように表現しています。

「じじつ、月山はこの眺めからまたの名を臥牛山(がぎゅうざん)と呼び、臥した牛の北に向けて垂れた首を羽黒山、その背にあたる頂を特に月山、尻に至って太ももと腹の間の陰所(かくしどころ)とみられるあたりを湯殿山といい、これを出羽三山と称するのです。出羽三山と聞けば、そうした三つの山があると思っている向きもあるようだが、もっとも秘奥な奥の院とされる湯殿山のごときは、遠く望むと山があるかに見えながら、頂に近い大渓谷で山ではない。月山を死者の行くあの世の山として、それらをそれぞれ弥陀三尊の座になぞらえたので、三山といっても月山ただ一つの山の謂いなのである。」

主人公がひと冬思索の場所として過ごす注連寺は湯殿山の裾にあるお寺である。かつて人々は鶴岡から十王峠を越え七五三掛(しめかけ)の村を通り大網を抜け湯殿山詣でをし、帰りには大網の大日坊か七五三掛の注連寺に泊まり、酒を飲み博打をして帰って行ったのである。

バスが通るようになって十王峠を越えるこの道を通る人々もいなくなり、雪が降り大網まで来ていたバスも通らなくなれば村の人々は十王峠を越えて鶴岡へ行く方が近いのでその道を使う。七五三掛の村は雪にすっぽりと閉ざされ雪に抱かれるようにして吹きを避けて暮らす。

主人公を迎えてくれた注連寺もいまでは傾いて、足の不自由なじさまが一人守っている。バスを降り寺に向かう時、何んとなく村人からうさん臭く思われるのはよそ者が入って来たからでもあるが、村では闇酒を造っていてかつて密告者がいてもめたことがあり税務署の人間とおもわれたようである。

主人公は二階の自分の寝屋があまりにも寒いので祈祷簿の和紙で蚊帳を作りそこで寝ることにする。村の女たちはその話を話題にし、カイコがやがて白い羽が生えるのは繭の中で天の夢を見るからだと言う。若い女はその中で寝て見たいという。主人公が二階に上がると女は和紙の蚊帳の中で眠っていた。

主人公は村の人々の過去と現在を知らされながら、ただ現実の事であるようなちがうような感覚で受け入れ、流されるにまかせ漂うように眺めている。そんな主人公を脅かすような力は加わらなかった。大網にバスが来て、春が訪れた。主人公の友人が自分を忘れずに訪ねてくれて、じさまは友人と一緒にこの村を去ることを勧めてくれる。

じさまが途中まで送ってくれ、もう来ることもないであろうからとよくみてくれという。ふり返るとそこには月山が臥した牛のような巨大な姿を見せていた。

月山が見えて、周囲から隔絶されて、ささやかな宗教的行事がある狭い村社会で実在の場所。その設定が現実であるようなないような雰囲気をかもしだしている。表現不可能な閉ざされた世界の情念やあきらめや欲望などが雪の舞う吹きの中でうごめいている。

映画ではこのあたりを人間関係を変えたりしてサラリとした感じで整理され、じさまがこの主人公を大きな人だとして一緒に一冬過ごせてよかったと涙する。よく心惑わされずに過ごせたということでもあるのだろうか。人間の煩悩をも淡々と表現している。主人公のこれまでの人生との重ね合わせもそれとなくあらわし、村人に対する主人公の感想や意見もなく、聞かされる村の話なども本当か噂かなども明らかにしない。主人公は自分がそれにかかわる資格がないようにもみえ、そのこと自体も置き去りにしている。

即身仏(ミイラ)についても主人公は何か考えさせられるところがあるようであるが何もない即身仏の厨子の中に、波で削り取られて丸くなった石を置く。ここで自分はとげとげしい感情を洗い落とされたということであろうか。この石は、注連寺に来る前に何を想ったのか主人公が手にしたものである。その時の想いを置いていけるようになった自分がいたということであろう。

村が雪に包まれていく映像は七五三掛の村や注連寺でロケをしているのでそのあたりを映像で観れたのでその地域に親近感が増した。よく撮られていた。とらえ方が様々にできる小説なので、映像では無駄をはぶいてじっとみつめて黙する主人公にしたようにおもえる。友人も出さずに、じさまの同級生の源助が十王峠まで送り、主人公が月山と村を眺めおろして終わるのである。

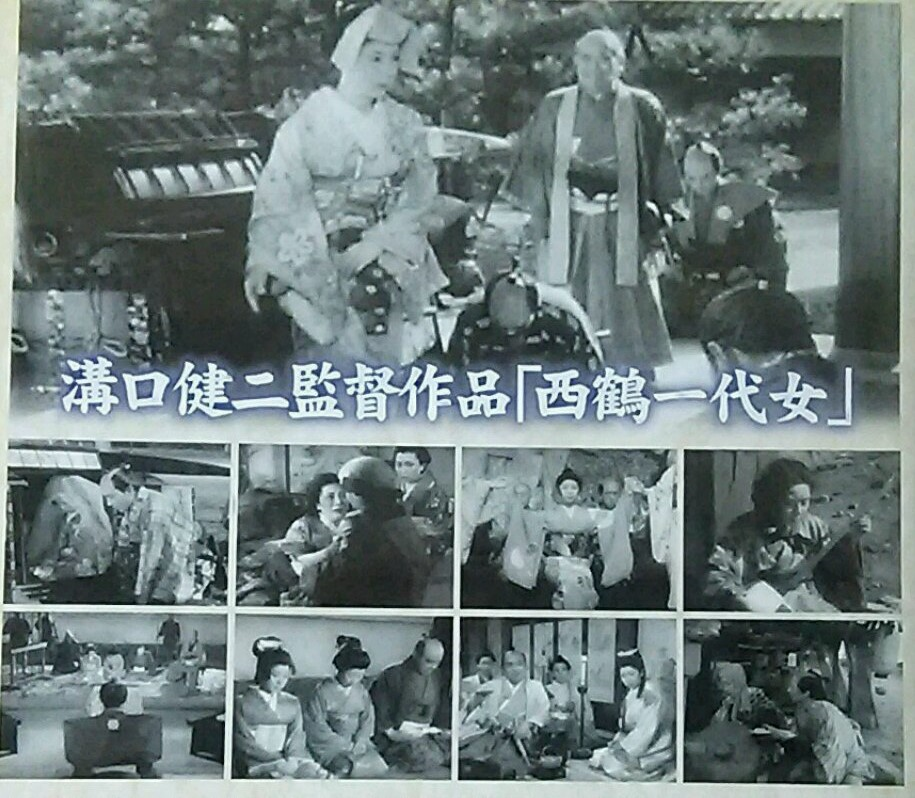

映画『月山』(1979年)監督・ 村野鐵太郎/脚本・高山由紀子/出演・河原崎次郎、滝田裕介、友里千賀子、稲葉義男、小林尚臣、井川比佐志、片桐夕子、菅井きん、河原崎長一郎、北林谷栄

刀剣の月山派は芭蕉の『奥の細道』の鍛冶小屋から知ったのですが、森敦さんは、月山派の二代目月山貞一さんと息子さんに会っていました。そのことは『われもまたおくのほそ道』で書かれています。

「月山家はもともと修験者で、月山麓北町八幡宮に、その顕彰碑があります。いまは大和三輪山の麓狭井を挟んで、山の辺の道あたりに、月山日本刀鍛錬道場を開いていられます。歴代天皇家の刀を打たれ、ご当主月山貞一さんは人間国宝です。」

DVD『現代月山伝 日本刀鍛錬の記録 百錬精鐵 刀匠 月山貞利 ~綾杉の系譜~ 普及版』の月山貞利さんは二代目月山貞一さんの息子さんです。

鎌倉時代に鬼王丸という刀鍛冶が月山の東のふもとで刀をきたえはじめ、月山派の祖といわれています。月山物の特徴は、刀全体にあらわれる鍛え肌で、大波がつらなったような模様、波の間に渦巻きのような模様があり、これを綾杉と呼ぶようになったのです。

月山一派は何度か一門の存続の危機にさらされます。出羽三山が武力を持たなくなると勢いを失います。再び注目を集めたのは幕末の時で、月山貞吉が大阪月山派の祖となりその系譜をつなぐのが現在の月山貞利さんと息子さんの貞伸さんです。

戦後のひところは鎌や包丁をつくっていた話を森敦さんは貞一さんから聞いたと記しています。

槌を打つことだけでできる模様の不思議さ。ひたすら打ち鍛えるのです。

刀工月山の歴史はこちらで → 月山日本刀鍛錬道場|刀工月山の歴史 (gassan.info)

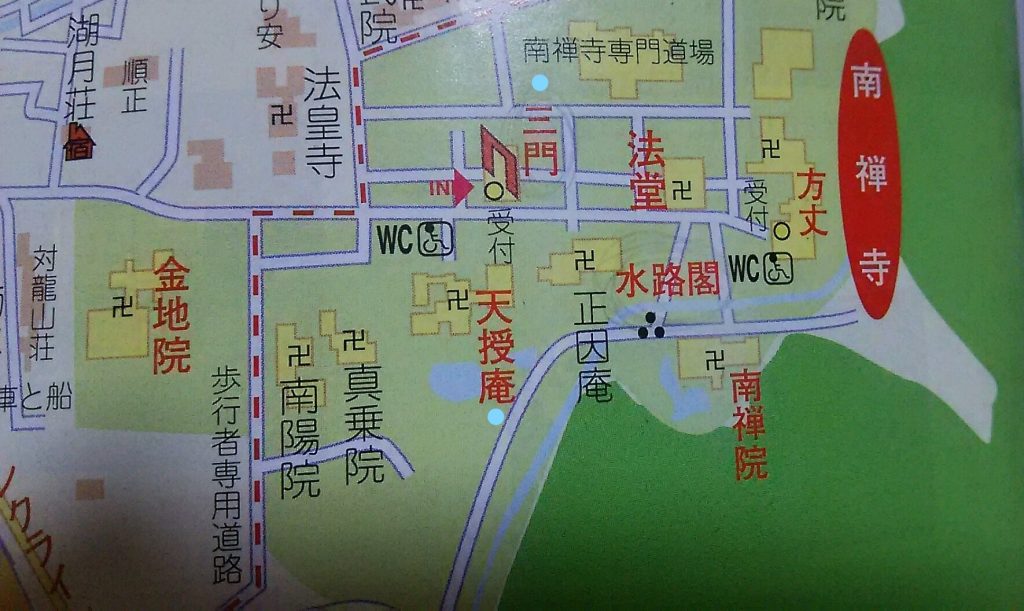

出羽三山に関しては色々さがしましたがこのサイトが七五三掛や注連寺のある地図もあり位置関係がわかるとおもいます → 日本遺産 出羽三山 生まれかわりの旅 公式WEBサイト (nihonisan-dewasanzan.jp)

森敦さんは1983年(昭和58年)に放送されたNHK『おくのほそ道行』の撮影のため芭蕉の歩いた道を訪ねられています。71歳のときです。その後『われもまたおくのほそ道』を書かれたわけですが、月山へは八合目から二度とも登ることができませんでした。湯殿山の撮影のあと、注連寺に連れていかれました。寺の裏を上がるともう尾根になり月山になっていったのだそうです。森さんは何回も注連寺に来ていて知らなかったそうです。

「とにかく、ここをちょっと歩いてくれれば、月山に登ったように撮れると言われて、ちょっとだけならと歩きました。しかも、放映されたところを見ると、わたしがちゃんと月山らしいところを歩いているから不思議です。」と映像のマジックを明かしています。湯殿山では撮影秘話も記されています。

森敦さんは、『奥の細道』を<起・承・転・結>に分けられ、最初の部分を<序>としています。小説家ならではの発想ということでしょうか。ちょっとわたくしには手がおえませんので、森敦さんのご登場はここでお終いにさせていただき、こっそり考えることにします。

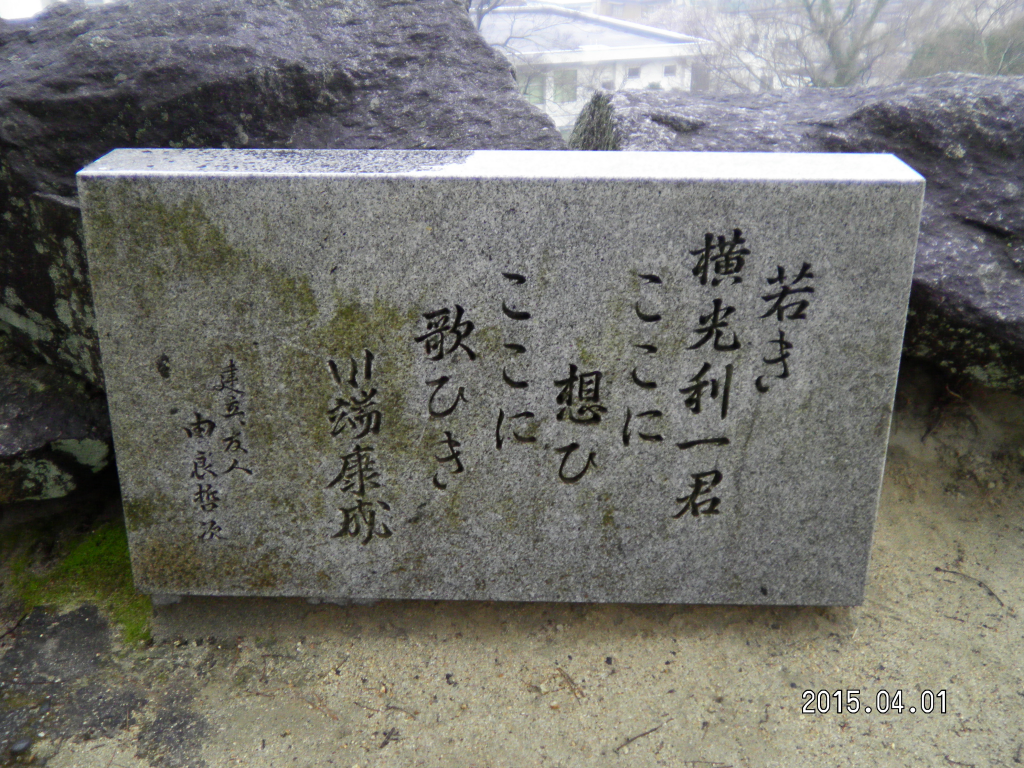

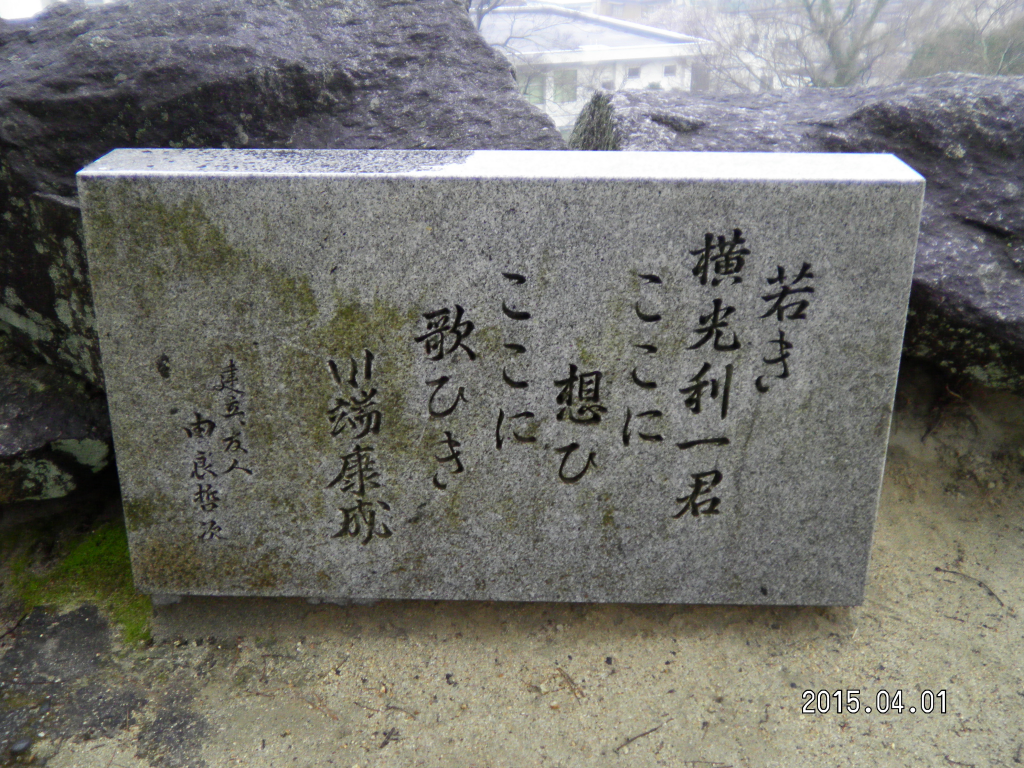

森敦さんが師とした小説家・横光利一さんの碑が芭蕉の生まれた伊賀の上野城にありました。突然の出現に驚きましたが。お母さんが伊賀市の出身で三重県立第三中学校(現三重県立上野高等学校)で学んでいたのです。しめは芭蕉の生誕地にもどりました。

![]()