五所川原に泊ったのは、次の日の青森までの到達時間が適当であったことと、ホテルに温泉があったからである。温泉でなくとも、大浴場があると、やはり疲れがとれる。今回の旅は、骨折を予期していたようなゆっくりタイプである。いつもは、ホテルで、次の日の予定を決めるのに時間を取られるのであるが、今回はその必要もない。そんな気力もないほど疲れてしまい早々と寝入ってしまった。身体は不思議なものでどこかが悪いと、かばうのであろう。旅のあと、それが腰にきてしまった。

さて、太宰治に関してもう少し付け加える。金木と五所川原を、太宰さんは小説『津軽』で次のように表現している。<大袈裟なたとえでわれながら閉口して申し上げるのであるが、かりに東京を例にとるならば、金木は小石川であり、五所川原は浅草、といったようなところであろうか。ここには、私の叔母がいる。幼少の頃、私は生みの母よりも、この叔母を慕っていたので、実にしばしばこの五所川原の叔母の家へ遊びに来た。>

太宰は、母が病弱だったため生まれるとすぐ、乳母に育てられる。三歳のころ、子守りのたけが太宰に付き添う。叔母とたけについては、小説『思い出』でも語られている。五所川原へは、たけも一緒にいっている。そして、小学校に入るとたけは突然いなくなる。お嫁にいったのだが、太宰が後を追うのではないかとの懸念からか黙っていってしまう。お盆には訪ねてくるが、よそよそしかったと書いている。そして小説『津軽』は、最初から『津軽』を書くために郷里を旅し、たけを探す旅となっている。

太宰の実家の<斜陽館>は、五所川原から津軽鉄道に乗り換え、6つ目の駅である。以前金木は訪ねているので今回は予定に入れていない。それなのに太宰さんと会えるとは、旅の面白さである。こちらのNPOの団体が太宰の訪れた叔母さんの蔵を、現在復元再興を前提に解体し保存していて、記念館にしたいとしている。<立佞武多>を復活させた町なので、成し遂げるような気がする。

青森と弘前のねぶたは知っていたが、五所川原は知らなかった。正式には、青森は<ねぶた>で、弘前は<ねぷた>らしい。五所川原は<立佞武多(たちいねぷた)>である。<立佞武多の館>に行くと、高さ23mのねぷたを見ることが出来る。4階の高さで、ねぷたの顔が目の前にある。こんにちわである。このねぷたは、明治時代に隆盛を極め、電気の普及により、電線が邪魔をし、低いねぷたになったのであるが、1996年に市民有志が22mの大ねぷたを復活させる。そのねぷたは燃やしてしまうが、その炎は市民の心に灯され、1998年に<五所川原立佞武多>として、90年ぶりに復活させる。実物を見て、写真を見ていくと、1996年の市民の気持ちが伝わってくる。

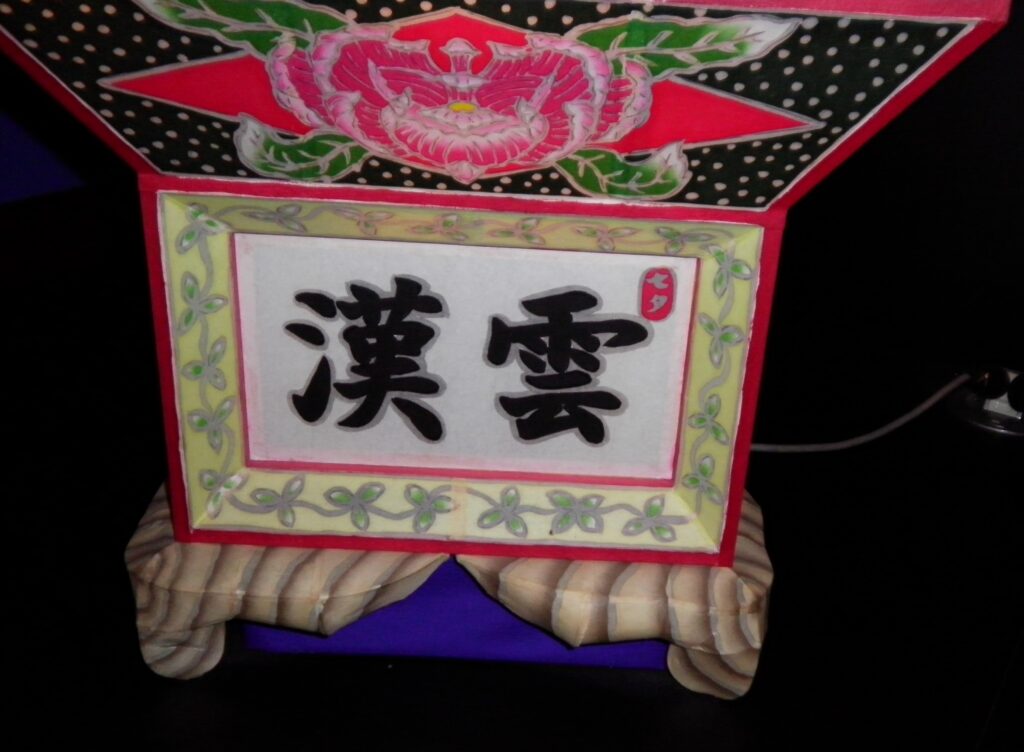

時期によっては、制作作業を見学できるらしい。巨大スクリーンと係りの人の解説付きで映像が見れるので立佞武多がより身近なものとなる。三体のうち毎年一体は新しくされ、今年は<国姓爺合戦>の和藤内の虎退治のようである。歴史的な題材で、義経、陰陽師など歌舞伎にも通じるものが多い。ねぷたの背面絵も興味深い。葛の葉があったりする。お祭りの時は、この館のガラス面が開き、立佞武多が出陣する様は圧巻間違いなしである。形は逆三角形で、一番下の台座に<雲漢>の文字がある。これは<天の川>の意味で、青森ねぶた、弘前ねぷたにもあるらしい。「ねぷた祭り」は、七夕の日の「眠り流し」(燈籠流し)が起源という説があるのだそうだ。今夜の天の川は、遥かかなたのようである。

ねぷた

友人に<立佞武多>の絵葉書を送る。<感動したのに納得>とひと言付け加える。友人も去年同じところを骨折したらしい。そちらの同じ道は通りたくないのであるが、仲間意識が強すぎる。

五所川原には、青森県一の富豪がいて、その人の住まいは<布嘉>と呼ばれ、<斜陽館>と同じ弘前の棟梁が建てている。そのレンガの塀が少し残っていた。その屋敷のミニチュアが、<布嘉屋>という資料館にあるそうだが開館時間が過ぎていた。兎にも角にも、五所川原宿泊も上手く行ったことになる。

内田康夫さんの『津軽殺人事件』には、<斜陽館>や<五所川原>の事も出てくる。<斜陽館>は、旅館だった時代で、印象があまりよくなかったらしい。浅見光彦さんには、『旅と歴史』だけの仕事で、もう一度訪ねてもらいたい。今回の旅に『砂迷宮』(内田康夫)を持参したが、開かずに持ち帰った。この本に手がいったのは、泉鏡花の『草迷宮』と、寺山修司さんが泉鏡花のこの作品をもとに映画化しているということを知ったからである。今、読み始めている。

五所川原の<立佞武多>を太宰治さんに見せたかった。もし見ていたら、彼の中で何かが変わっていたような気がする。

東北の旅・五所川原~青森~盛岡 (青森県立美術館)(6) | 悠草庵の手習 (suocean.com)