羽田澄子監督の2001年の作品です。

1998年に「平塚らいてうの記録映画を創る会」から高野悦子さん(元岩波ホール総支配人)を通じて話しがあり、軍国時代に青春を送った羽田監督が、平塚らいてうさんの『青鞜』の新しい女から平和運動に行き着いた生き方を通じて、反戦への想いがつながりそうである。

平塚らいてうさんらの創刊した『青鞜』は、文学作品としてこれだという優れたものがなく、運動の主軸もよく判らず、らいてうさんと森田草平さんとの心中未遂事件、それを題材にして森田さんが『煤煙』を書き、伊藤野枝さんが『青鞜』の編集を引き受け、その野枝さんは大杉栄さんとともに官憲に虐殺され、『青鞜』も廃刊といったことがばらばらと浮かぶ。きちんと、らうてうさんの生涯を知らないのである。総体を知るうえでは良い機会でした。

まず驚いたのは、らいてうさんは己とはなにかと自問し、禅に出会い修業し、自分を捨てることができたと感じていることです。塩原事件については、森田草平さんはらいてうさんに<あなたを殺したい。私は死ぬわけにはいかない。その後の全てを書かなくてはいけないから。>というようなことを言われ面白いことを言う人だとつき合いはじめ、<死のう>といわれ承知します。らいてうさんは母の守り刀を持ち森田さんに着いていきます。雪の中を歩き途中で森田さんに懐刀を投げ捨てられ、どちらかというと森田さんに嫌気がさし、森田さんを先導するようにあるき出し、捜索のひとに見つけられるわけです。

森田草平さんとは肉体関係はなく、らいてうさんは実際に己を捨てきれるかを試したようにも思えました。森田さんが本当のことを書くのかとおもったら期待はずれで、どうも、らいてうさんのほうが腹が座っていたようです。

本名は明(はる)で、心中事件のあと信州で感じた、雷鳥になって太陽を三回まわった幻想から<らいてう>をペンネームとします。スキャンダルをものともせず『青鞜』を創刊します。お金に関しては、母親が出してくれたようで、この母の娘に対する援助は普通では考えられない関係とおもえます。その後も何かのおりには、援助の手を差し伸べていたように思えます。

マスコミから批判的に<新しい女>と言われると、そうよ私は<新しい女よ>と逆手にとり、<新しい女>とは何かを探しつつ進んで行き、六歳年下の定収入のない絵かきの奥村博史さんと共同生活をはじめ、奥村さんとは最後まで添い遂げるのですから、らいてうさんにとっての新しい女とは、実戦の続きがそうなっただけよということなのでしょうが、そこが面白いです。実行ありきなのです。

『青鞜』は伊藤野枝さんにまかせますが野枝さんが虐殺され、創刊1911年(明治44年)9月から1916年(大正5年)2月で廃刊となります。当時の古い体制に対抗する様々の女性達が『青鞜』を訪れ、その中で考え、女性の問題を外からの異論に対し答えて行きつつ時代を照らし出して闘っていきます。

イデオロギーのなかったことが『青鞜』の弱さでもありますが、自分の頭で考えて行動していくということが、かえって束縛されない柔軟性でもあり、それが、らいてうさんの生き方ともいえますし、継続の無さと批判されるところでもあります。

子どもは産まないとしたらいてうさんは、妊娠すると産むほうを選択し、夫婦別性でしたが、子供が戦争への出征のさい、私生児だと不利益をこうむるとして婚姻届けを出しています。

子どもを産むことによって「母性保護」を考え、市川房江さんと名古屋の紡績工場を見てまわり、綿ぼこりの中で働く十代の女子の労働条件の酷さから「婦人と子供の権利」を考え、しばらく子育てに専念してから、相互扶助の消費組合運動、医療組合運動を支持し、敗戦後の新憲法に明記された婦人参政権に、よその国から与えられたとしてもそれまでの地道な女性たちの運動が実ったことを素晴らしいことであるとし、平和憲法があぶないと思い、1970年にはデモの先頭にたちます。亡くなる1年まえで、85歳で命の火を消します。太陽をまわり周られてて飛び立たれたのでしょう。

婦人参政権が認められて70年しかたっていないのです。今考えると、古い女の時代が70年前なのです。すぐそこであったのです。石を投げられ、罵倒されつつ、それをここまで運んでくれた女性達がいたわけです。主義主張の違いを論じつつここまで運んでくれたことの真摯さにあらためて驚かされます。

<新しい女>として奇異な扱いを受けながららいてうさんは、運動体からしりぞくこともありましたが、自分を捨てれると感じた時、再び表にでて主張することを始めるといった人のように思えました。

らいてうさんの一生を知らない者にとっては、基本線の自伝ドキュメンタリーでした。ここからもっとらいてうさんを知ろうと突き進めれば、その矛盾点も見えてきて次に続く人々への指針となります。

森まゆみさんの『断髪のモダンガール』を読み返しました。「42人の大正快女伝」で、人数が多くてそれぞれの生き方に圧倒されますが、<第三章「青鞜」と妻の座>に平塚らいてうさんについても書かれていて、森さんは岩波ホールで公開されたこの映画を見ていて、この映画に触れつつ書いておきたいとしています。森さんは、調べられているので、この映画にたいしては違和感をおぼえられ、らいてうさん自身にたいしても手厳しい。

世の中を知らなかったお嬢様が、それを見て、この理不尽さを何んとかしなくてはと思って行動している甘さとしても、そういう人が掻きまわさなければ水面下に隠されているものは隠されたままなのかもしれないので、それはそれで意味があるようにおもいます。そういう意味で、映画も基本線として受け入れられました。

それとは別に森さの『断髪のモダンガール』からは、『青鞜』に関係していた人はもちろんのこと、こういう繋がりであったのかと図式的にわかったこともあり、先に読んだときには素通りしたことをかなり埋めさせてもらいました。

羽田監督は新作にたいし「戦争の時代に育った人間ですからとにかく戦争反対の映画を作りたいと思って、同じ世代のインタビューを中心にやっています。」(NFCニューズレター第128号)と語られています。貴重な記録が一つまた残されそれを見て、考える人がでてくるという連鎖の波紋は静かに広がりつづけるでしょう。

監督・羽田澄子/制作・青木生子/撮影・宗田喜久松/美術・星埜恵子/デザイン・朝倉摂/録音・滝澤修/ナレーション・喜多道枝、高橋美紀子

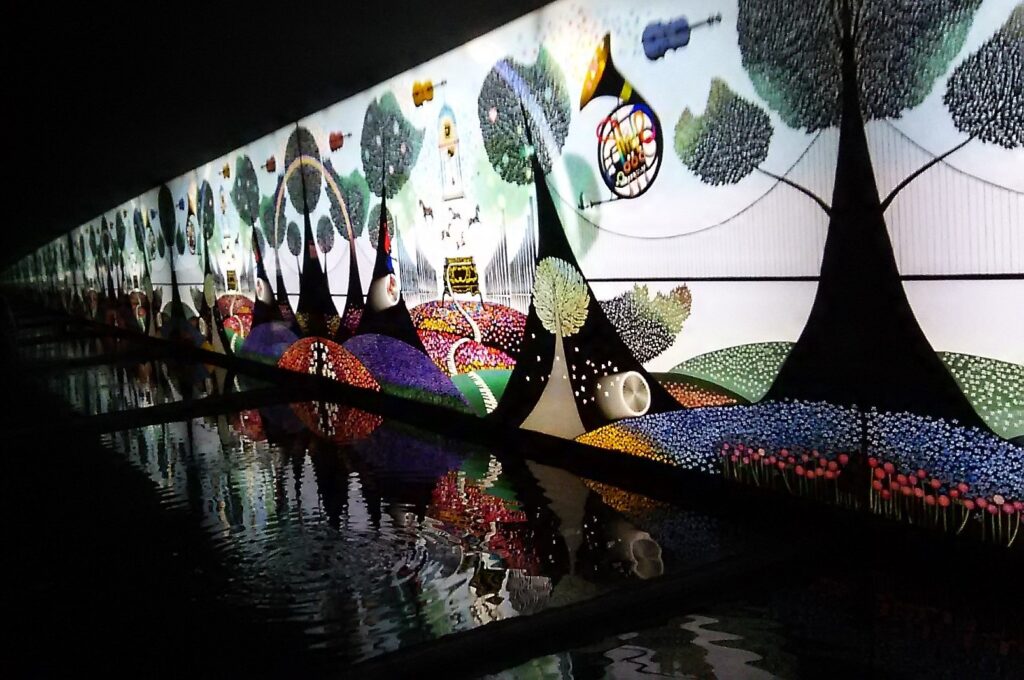

星埜恵子さんの美術にも出会えました。円窓の下に文机のらいてうさんの部屋などがそうなのでしょう。らいてうさんの最初の評論集『円窓より』は発売禁止となり『扃(とざし)ある窓にて』とかえ再刊されています。

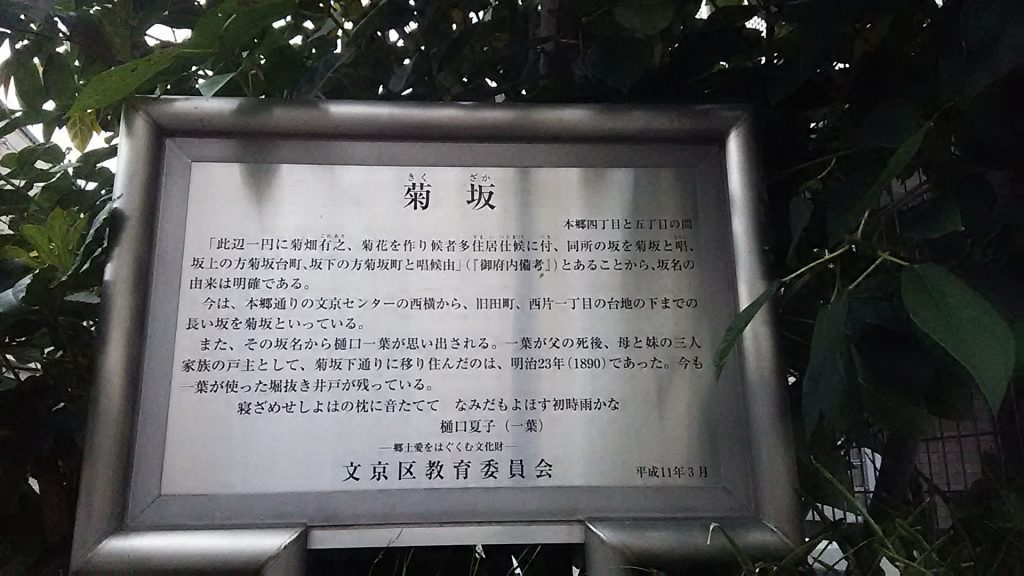

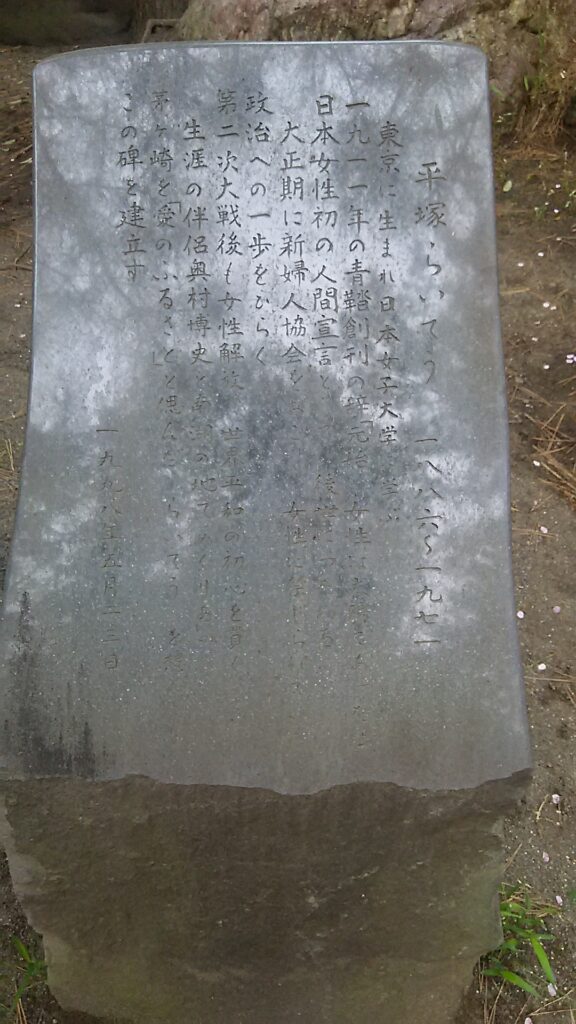

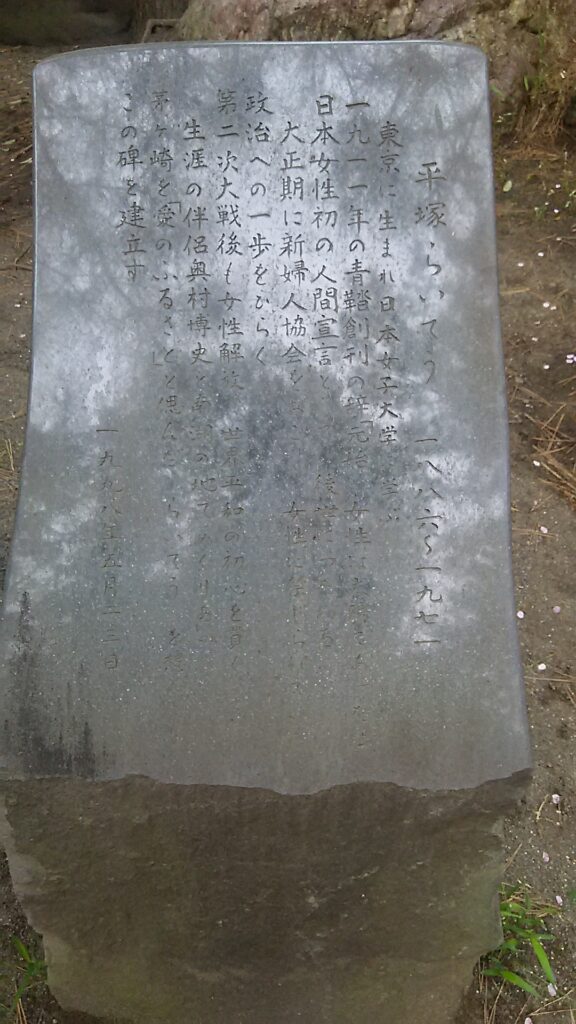

茅ヶ崎散策に行った時、らいてうさんの記念碑があり、どうして茅ヶ崎なのか不思議でしたが、今回納得できました。これで発見の多かった茅ヶ崎散策を書きすすめられます。

追記: 2017年7月8日11時30分/7月16日3時 東京国立近代フィルムセンター小ホール(京橋)にて上映します。(アンコール特集)

茅ヶ崎散策(1) | 悠草庵の手習 (suocean.com)

![]()

![]()