伊藤佐千夫さんの小説『野菊の墓』は映画や舞台にもなっている純愛悲恋物語である。今回読み返してみた。政夫という主人公が、十数年前のことを思い出しているという形になっていて、それは小学を卒業した十五才の時のことである。思い出している政夫は35歳以上ということになる。

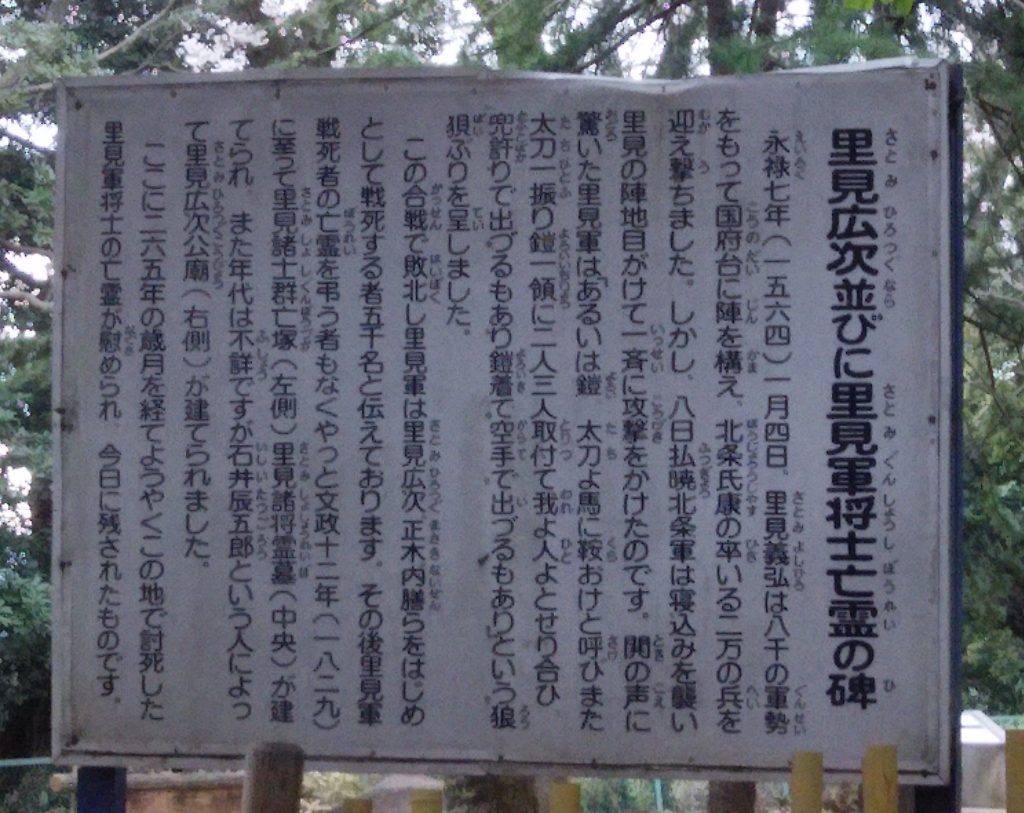

「僕の家というのは、松戸から二里ばかり下って、矢切の渡しを東に渡り、小高い岡の上でやはり矢切村と云ってる所。矢切の斎藤と云えば、この界隈での旧家で、里見の崩れがニ、三人ここへ落ちて百姓になった内の一人が斎藤というのだと祖父から聞いている。」とあり、里見家ゆかりの家ということになる。

母は、戦国時代の遺物的古家を自慢に想っている人で、病弱のため、市川の親戚の子で、政夫とは従妹にあたる民子を手伝いのために呼ぶのである。政夫と民子は赤ん坊のころから、政夫の母が分け隔てなく姉弟のようにして可愛がられたのであった。

政夫は小学校を卒業し千葉の中学校にいくことになっていった。そんなおり二人は生活を共にすることになり、幼い頃からとても気が合っていて、二人で一緒にいて話しをするのが幸せであった。そして、恋心へと変化していくのである。民子は政夫より歳が二つ上で、二人が仲よくしていると周囲の者たちは結婚のことを想像し、二つ上の娘などを嫁にするのかと噂し合う。兄嫁も快く思わず、母もついに政夫の学業のためにも民子と離す決心をする。そして民子は他家に嫁ぎ、流産の産後が思わしくなく亡くなってしまうのである。

電車のないころであるから、江戸川の矢切の渡しがよく使われている。松戸へ母の薬を貰いにいくのも舟で、政夫の家は下矢切で松戸の中心の上矢切にも舟が行っていたようである。さらに矢切の渡し場から市川の渡し場(市川と小岩)までも舟がいっており、小岩か市川から汽車に乗ったのであろう。

政夫と民子が最後の別れとなったのも矢切の渡しであった。雨の中民子は、お手伝いのお増とともに政夫を見送るのである。政夫は千葉の中学校へ行くため、舟で市川にでて汽車に乗ることにした。

民子が市川の実家にもどり、政夫は千葉の中学校へ行く時、市川まで歩いて民子の家の近くを通るが民子が困るだろうと会わずに通り過ぎている。そして、民子のお墓参りの時、「未だほの闇いのに家を出る。夢のように二里の路を走って、太陽がようやく地平線に現れた時分に戸村の家の門前まで来た。」とあり、民子の家まで8キロほどであったことがわかる。

二人は畑にナスを採りに行き、そこから見える風景とその中にいる二人を描写している。利根川はむろん中川もかすかに見え、秩父から足柄箱根の山々、そして富士山も見え、東京の上野の森というのもそれらしく見えている。「水のように澄みきった秋の空、日は一間半ばかりの辺に傾いて、僕等二人が立って居る茄子畑を正面に照り返して居る。あたり一体にシンとしてまた如何にもハッキリとした景色、吾等二人は真に画中の人である。」

離れた山畑に綿を採りにいったとき野菊を見つける。民子は言う。「私ほんとうに野菊が好き。」「私なんでも野菊の生れ返りよ。野菊の花を見ると身振いの出るほど好もしいの。どうしてこんなかと、自分で思う位。」政夫は、民子を野菊のような人だといい、民子は竜胆(りんどう)を見つけて、政夫さんは竜胆のような人だと言うのである。そして政夫は、野菊が好きだといい、民子は竜胆が好きだと言う。

採り残した綿なので一面が綿という風景ではないようであるが、「点々として畑中白くなっているその棉に朝日がさしていると目ぶしい様に綺麗だ。」と美しい情景である。

この綿採りで帰りがおそくなり、二人が離されてしまうきっかけとなってしまう。

小説『野菊の墓』には、木の葉、木の実、草花などが政夫と民子の歩く道に登場する。紫苑、銀杏の葉、タウコギ、水蕎麦蓼、都草、野菊、あけび、野葡萄、もくさ、竜胆、春蘭、桐の葉、尾花、蕎麦の花。

政夫は、庭から小田巻草、千日草、天竺牡丹などめいめいに手にとる戸村の女達とともに民子の墓参りに行く。民子のお墓に行った政夫は、野菊が繁っていることに気が付く。「民さんは野菊の中へ葬られたのだ。僕はようやく少し落ち着いて人々と共に墓場を辞した。」

読み返して、木下恵介監督の映画『野菊の墓』を観返した。情感のこもったモノクロの映像である。政夫の笠智衆さんが老齢になって、舟を特別に頼み、矢切りの民子の墓を尋ねる場面からはじまる。

小説からすると、色彩もほしくなった。後日、その後リメイクされた映画もみることにする。

伊藤佐千夫さんは、政治家を志すほど正義感の強い青年であったが、眼病を患い学業を断念、26歳で牛乳搾取業をはじめ、毎日18時間労働し、30歳にして生活にゆとりができ、茶の湯や和歌の手ほどきをうけるようになる。そして短歌と出会い、37歳で正岡子規さんの弟子になる。『野菊の墓』は、43歳のとき発表し、夏目漱石さんらの賞賛を受け小説家としても名を残すこととなるのである。

伊藤佐千夫さんが牧場を開いたのは総武線錦糸町駅前で、今では想像できないほどである。錦糸町駅前には牧場跡と旧居跡の石碑と史跡説明版があるらしい。