『鹿沼市立川上澄生美術館』の係りのかたから、すぐ前の建物<文化活動交流館>で屋台を無料で見れますので是非どうぞと薦められました。

中央公園に屋台展示館があるのでそこで見ればよいかなと思っていたのですが、せっかく薦められたのでのぞかせてもらいました。お祭りで引っ張るお囃子の屋台よね、ぐらいの感覚でした。

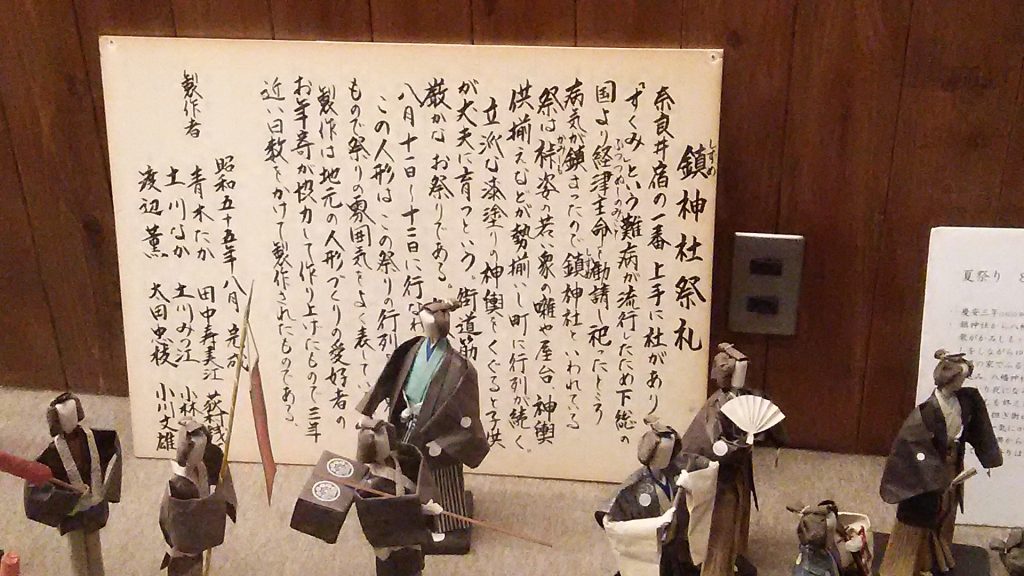

三台の屋台がありましたが、精巧な彫り物で囲われたものでした。見くびりすぎていました。色彩あざやかなものもあります。係りのひとが説明してくれました。鹿沼には27台の屋台があり、秋祭りにはそれが今宮神社に集まるのだそうです。

説明してくれた方の町内には屋台がないので詳しくはないのだそうですが、この展示している三台の町内のかたが見に来て色々教えてくれるのだそうです。自慢のおらが町の屋台ですから自慢したいところがそれぞれにあるようで、聴いていてもその語った人の様子が伝わってきます。

彩色のあるものとないものは、江戸時代のものであれば、八代将軍吉宗さんの時の倹約令の影響ではとのことでした。昭和に創作されたものは白木のままです。

屋台を方向転換させるのに現在ではネジ式ジャッキや油圧式ジャッキを使いますが、昔からの<テコ廻し>という方法も行われます。ウマというテコ台にテコ棒を乗せ屋台の前方を持ち上げ、ウシという回転台を屋台の下に入れ回転させますが、このテコで屋台が大きく傾いたところも見どころなのだそうです。

屋台の正面の屋根の唐破風が見事です。唐獅子、鳳凰、龍、魔除けの霊獣などがあり、花や鳥、波しぶきなど一つ一つ眺めていたら時間がいくらあっても足りませんので、中央公園の展示館に向かいます。<屋台のまち中央公園>とあり、この公園に<掬翠園(きくすいえん)>という日本庭園がありその入口に芭蕉さんの像がありました。芭蕉さん、『奥の細道』の途上この日光街道の鹿沼宿で一泊していてその時の句が「入あひのかねもきこへすはるのくれ 風羅坊」だそうです。<風羅坊>は芭蕉さんの別号とか、知りませんだした。

<屋台展示館>は映像などもあり有料ですが、こちらの三台の屋台も立派で、ここの係りの方の町の屋台もあり、その彫刻の素晴らしさを解説してくださいました。日光東照宮にたずさわっていた彫刻の職人さんが冬の仕事にならない時に、屋台の仕事をしたのではないかということで、そのもととなる<木>が鹿沼にはあったということです。

良い木があったので職人さんも腕を振るえたわけで、休まずに腕を磨く訓練にもなっことでしょう。動かぬ建物の彫刻と近くで見れる動く祭り屋台の彫刻という事に対する職人としての腕の見せどころもあったかもしれません。

今は組み立てて展示していますが、10年くらい前は、毎年秋祭りに組み立てていたのだそうです。鹿沼の屋台を祭り以外の日でも観れるようになったのは10年前くらいからなのです。係りのかたは、この歳になって、こうして皆さんと屋台のことをお話しできるのも、ご先祖さんのお陰ですと言われていました。

10月の第2土曜・日曜の秋祭りには来てくださいといわれ、この彫刻の屋台が動くのを観たくなりました。お祭りでこの彫刻が欠けたり壊れたりすることはないのか聞きましたら、動かしては壊れないが、触る人がいて、つけたくはないが今は世話役の人が四方についてそいうことのないようにしているそうです。

数年まえから見物のお客さんが増えたそうで、一時は、屋台を出さない町内もあったのですが、今は27台が<今宮神社>に集合するそうで、古峰神社へのバス停とそこからすぐの<今宮神社>を通りまで出て教えてくださいました。バスの時間まで10分位ありましたので、急いで今宮神社へ行き、ここに27台が集まるのかと想像しました。これで今宮神社の場所もわかりました。

<古峯神社>へのバス停が近くにあり助かりました。本数が少なく一時間ほどかかりますので行けるかどうかが問題でした。もどってくるバスも問題だったのですが、古峯神社のそばにある庭園<古峯園>が閉まっていましたので、帰りの30分後のバスに乘りました。それでなければ1時間半ここにいなければならないのです。お参りして、中を見させてもらいました。赤と黒の大きな天狗が飾られていました。御朱印のことも書かれていて種類が多いです。今日はどの御朱印なのでしょうか。友人が来れなかったのは残念です。私がもらって渡すわけにもいきませんし、帰ってから10月の秋祭りに行くことを告げてはおきましたので、その時にでも再度訪れることにしましょう。

<古峯神社>のまでの途中に<金剛山瑞峰寺>というお寺もありました。帰りなら下りなので次の機会には寄れるかもしれません。信仰の山奥といった趣きです。

さて、JR鹿沼駅までバスで直行ですが、バスの中で<屋台展示館>で手に入れました鹿沼秋祭りのパンフレットを取り出しますと英語版でした。このパンフレットの内容が良いので観光案内でもあれば日本語版をもらおうと思いましたが、それらしきところがありません。駅員のかたが、駅前を掃除されていましたので尋ねましたが観光案内は無いという事で、パンフレットをみてこれはいいですね、駅にも置きたいですといわれます。

屋台会館に電話してみますと中に入られました。ここで、電話されてもどうにもならないしと思っていましたら、出てこられて「住所を書いてください。」「え!」「送ってくれるそうですから。」と思いがけない展開でした。後日早々と届きました。

パンフレットを見つつ、「鹿沼秋まつり」の屋台に会えるのを愉しみにしていますが、頭の中で鹿沼の地図は出来上がっていますので秋祭りまえにもう一度訪れる可能性が大きいです。

「木のまち鹿沼」から「屋台のまち鹿沼」のほうが強いかもしれませんが、もとはといえば<木>があったからという想いが強いので「木のまち鹿沼」としておきます。

掬翠園

今宮神社

古峯神社